Professor Bernhard Krötz über die Entwicklungen des Mathematikunterrichts in der deutschen Grundstufe

Jetzt geben sie auch noch vor, dass sie für die schwachen Schüler sind, was für ein Unsinn!

Mathematikprofessor und Condorcet-Autor Bernhard Krötz gibt in seinem neusten Video einen detaillierten Einblick über die neusten Entwicklungen im Fach Mathematik in unserem nördlichen Nachbarland. Es sind Entwicklungen, die im globalen Kontext vor allem die asiatischen Länder freuen dürften.

Interview mit Carl Bossard

Wir haben die Volksschule inhaltlich zerdehnt

Condorcet-Autor Carl Bossard hat dem IWP (Institut für Wirtschaftspolitik) ein Interview gegeben. Im Gespräch mit René Scheu äussert sich Carl Bossard über Lerncoaches, Lehrplan 21 und die zunehmende Entfremdung zwischen den Pädagogischen Hochschulen und der Praxis.

Vorteile der Berufsbildung

Die Zahl arbeitsloser Akademiker steigt. Sollten mehr Junge eine Lehre machen?

Hochschulabsolventen tun sich schwer bei der Jobsuche. Kritiker fordern von jungen Menschen, “etwas Handfestes” zu lernen. Neue Daten zeigen, welcher Bildungsweg die grösste Jobsicherheit bietet. Wir bringen einen Beitrag, der zuerst in der Basler Zeitung (BaZ) erschienen ist.

BILD-Titel- Bildungskrise

Können nicht einmal den Stift halten

Der Unternehmer Frank Oesterwind kommentierte auf LinkedIn einen zugegebenermassen etwas reisserischen Artikel der BILD-Zeitung.

Was ist Bildung?

Zur Aktualität eines unzeitgemässen Begriffs

Mit Christian Marty, Historiker, Unternehmer und Gründer der Lehr- und Lernplattform Evulpo, begrüssen wir einen neuen Autoren in unserer Autorinnen- und Autorengemeinschaft. In seinem Beitrag stellt er die Urfrage unseres Bildungsblogs, nämlich, was Bildung eigentlich sein soll. Und er entdeckt, dass in der Altbackenheit des Wortes auch seine Aktualität begründet ist.

Starke Volksschule Zürich - Newsletter

Spannendes aus der Bildungswelt

Was für eine faszinierende Textsammlung! Da wird man richtig gluschtig aufs Lesen unseres neusten Newsletters. Besonders erfreulich: Alle Autoren landen mit ihren Überlegungen beim Grundsätzlichen, nämlich dass die Beziehung zum Erwachsenen, den Eltern und Lehrern, der wichtigste Faktor dafür ist, damit Kinder und Jugendliche mit Freude und Erfolg lernen können. Das weltweit positive Echo auf John Hatties Forschungen zeigt, dass sehr viele Lehrkräfte sich in ihren eigenen Erfahrungen bestätigt fühlen.

Kulturschock an der Mittelschule

Überforderung und Wissenslücken: Warum viele “Gymeler” an ihrem ersten Jahr fast zerbrechen

Der Übertritt vom Lehrplan 21 ans leistungsorientierte Gymnasium im Kanton Bern ist hart – und kann zu einem Teufelskreis aus Absenzen und Problemen führen. Wir bringen einen Beitrag, der zuerst im “Bund” bzw. den Tamedia-Medien erschienen ist.

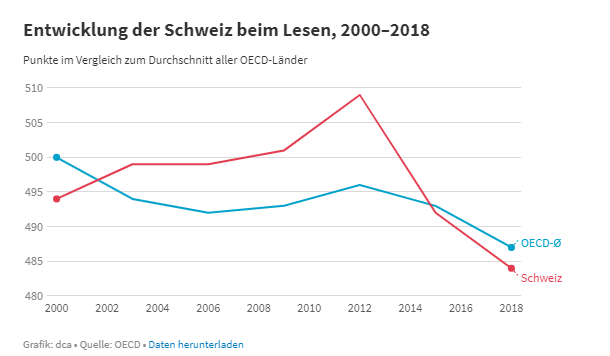

Der Effekt des Lehrplans 21

Die Lehrpläne wachsen, die Lernleistung sinkt

Der Lehrplan 21 definiert auf 470 Seiten insgesamt 363 Kompetenzen sowie 2304 Kompetenzstufen, die intensiv getestet werden. Und doch sinken die Lernleistungen. Die Bildungspolitik muss aufwachen, findet Condorcet-Autor Carl Bossard.

So schlecht spricht die Schweizer Jugend Französisch

«C’est pourquoi Vour parlons english»: So sieht die triste Franz-Bilanz aus

Die heutige Jugend interessiert sich nicht fürs Französisch, das behaupten die Erwachsenen. Wie schlimm steht es tatsächlich um die Französisch-Kenntnisse der Schüler? Wir bringen einen Bericht von Nadja Pastega, der in der Sonntagszeitung erschienen ist.

Die Mehrsprachendidaktik ist unter Druck

Das sinkende Schiff der Mehrsprachigkeitsdidaktik

Die Redaktion des Condorcet-Blogs muss sich bei unseren Leserinnen und Lesern entschuldigen, bei denen wohlmöglich der Eindruck entstanden ist, dass unser Bildungsblog langsam aber sicher monothematisch zu werden beginnt. Schon wieder ein Text zum Frühfranzösisch und den ÜGK-Ergebnissen! Keine Sorge, es folgen bald wieder Beiträge, die sich mit anderen überaus brisanten Bildungsthemen beschäftigen. Immerhin dürfen wir als Erklärung unserer momentanen Priorisierung darauf hinweisen, dass diese Reform wie ein Lehrstück für die gesamthaft verquarkte Reformpolitik der letzten Jahre steht. Im Zentrum des Beitrags von Felix Schmutz steht das Scheitern der Mehrsprachendidaktik, die sich als offensichtlich wissenchaftlicher Unfug herausstellte.