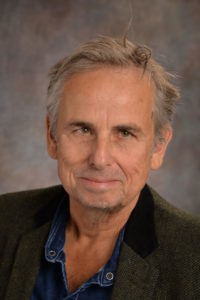

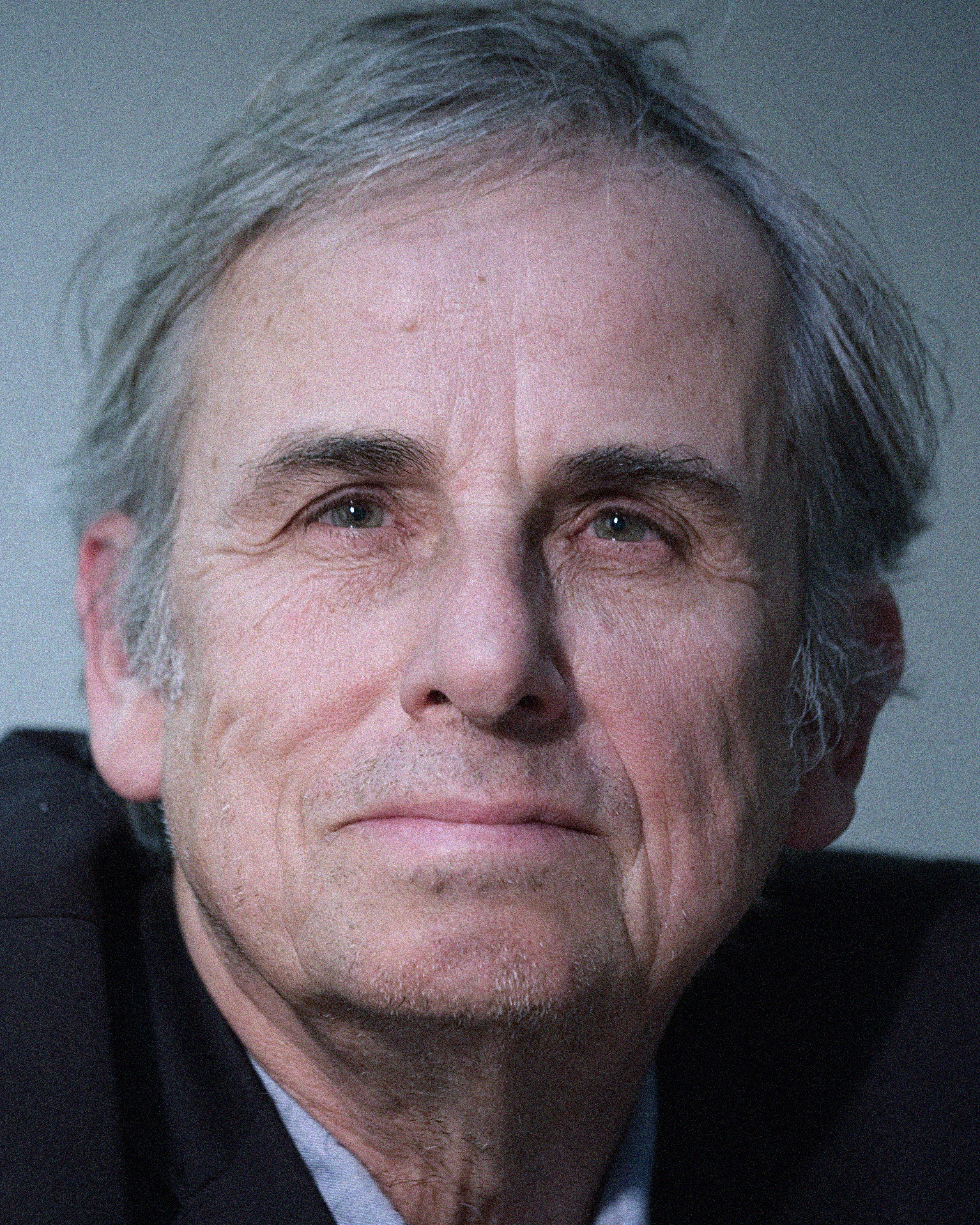

Mit einer starken Publikumsbeteiligung diskutierten der Sekundarlehrer Philipp Loretz, Condorcet-Autor und Präsident des lvb, und die Kindergärtnerin und VPOD-Vertreterin Sophie Blaser im Radio SRF über die aktuellen Probleme der Integration an unseren Schulen. Aufsehenerregend war das Zugeständnis der Integrationsbefürworterin Blaser, dass es bei ausserordentlich lernschwachen Kindern Kleinklassen brauche und es diese auch im Kanton Zürich gebe. Ihr ging es im Wesentlichen um die verhaltensauffälligen Kinder. Ansonsten wiederholte sie die Forderung nach mehr Ressourcen, zeigte ihr Unwissen über den Inhalt der Salamanca-Erklärung, und schilderte ihre schrecklichen Eindrücke, die sie als Schülerin und Beobachterin einer Kleinklasse an ihrer Schule erlebte.

https://condorcet.ch/wp-content/uploads/2024/11/Forum_31-10-2024-1003.1730369585532-2.mp3

Ein Highlight war sicher das Votum von Philipp Loretz, als er die vielen Integrationsforscher in der Komfortzone der Unis und Fachhochschulen aufforderte, für ein paar Jahre einmal in einer Schule ohne Heilpädagoginnen zu unterrichten!

Ansonsten betonte Philipp Loretz, dass es nicht darum gehe, möglichst viele Kinder in Förderklassen zu “parkieren”, sondern um die Korrektur eine Fehlentwicklung. Niemand möchte wieder zurück in die 60er Jahre.

Moderiert wurde die Diskussion von Yvonne Hafner.

Ein souveräner Philipp Loretz hat in der Radiosendung überzeugend argumentiert, dass für die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen unterschiedliche Wege offen stehen müssen. “So viel Integration wie möglich, so wenig Separation wie nötig”, könnte man seine Argumentationslinie definieren. Dass es aber in gewissen Fällen einfach nicht ohne Separation geht, ist in der Sendung nicht nur von ihm, sondern von mehreren Zuhörerinnen geradezu drastisch geschildert worden.

Einig war man sich in der Diskussionsrunde, dass die meisten Lehrkräfte mit dem aktuellen Modell der Integration überfordert sind. Es funktioniert einfach nicht, wenn Lehrpersonen ständig den Spagat zwischen Schülern mit extremen pädagogischen Bedürfnissen und sehr Lernwilligen machen müssen. Die Lehrpersonen brennen aus und die Qualität des Unterrichts leidet massiv.

Die vorgebrachten Argumente zugunsten einer uneingeschränkten Integration wirkten ziemlich abgedroschen: Es brauche kleinere Klassen, viel mehr ausgebildetes Fachpersonal und noch mehr individualisierenden Unterricht. Es sind utopische Forderungen, deren Umsetzung sehr wahrscheinlich eine Kostenexplosion im Bildungswesen auslösen würde. Ganz sicher ist hingegen, dass ein Festhalten am Dogma von der Integration aller in die Regelklassen die aktuelle Krise um weitere Jahre verlängern wird.

Die spannende Sendung hat gezeigt, dass die Integrationsfrage ganz grundlegende Fragen zum Auftrag unserer Volksschule aufwirft. Was kann die Volksschule leisten und wo muss sie sich von gesellschaftlichen Forderungen aus dem Wunschbereich abgrenzen? Die verbreitete Erwartung, die Schule müsse für jedes Kind unter allen Umständen ein individuelles Bildungsprogramm im Rahmen einer Regelklasse anbieten, ist nicht erfüllbar. Vielmehr führt dies zu einer chronischen Überforderung unseres Schulsystems.

Die Politik ist jetzt gewaltig gefordert. Die Einführung von Förderklassen ist nicht zum Nulltarif zu haben. Es fehlen Heilpädagoginnen, die für das Führen eine Förderklasse voll ausgebildet sind. Es muss ohne ideologische Scheuklappen überprüft werden, mit welchen Fördermassnahmen im Verhältnis von Aufwand und Ertrag die beste Wirkung erzielt wird. Darüber hinaus braucht es eine Entschlackung eines für viele Schüler belastenden Bildungsprogramms. Braucht es wirklich zwei Frühfremdsprachen, wenn man weiss, wie viele Primarschüler damit überfordert sind? Es dürfte noch ganz spannend werden.