Man kann den aktuellen Lehrermangel mit den steigenden Schülerzahlen und der fehlenden Bereitschaft der jüngeren Lehrerschaft zu Vollzeitarbeit begründen. Doch das greift zu kurz. Die im Vordergrund stehenden Gründe verstellen den Blick auf die tieferen Ursachen des Lehrermangels. Dieser ist keine nur temporäre Personalknappheit, sondern Ausdruck einer nicht länger zu beschönigenden Krise der Volksschule.

In den vergangenen gut zwei Jahrzehnten sind die Erwartungen an die Volksschule stetig hochgeschraubt worden. Im Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten hat der Stellenwert guter Bildung enorm an Bedeutung gewonnen. Die gestiegenen Anforderungen in der modernen Wirtschaft führten unweigerlich zur Frage, ob die Volksschule mit ihren bisherigen Lernkonzepten und ihrem traditionellen Bildungskanon den neuen Herausforderungen gewachsen sei.

Bildungsexperten lösten mit grossen Versprechungen eine Reformflut aus

Die Unruhe wuchs, als unserer Volksschule beim internationalen Pisa-Ranking in einigen Bereichen nur durchschnittlich Leistungen bescheinigt wurden. Geradezu panikartig riefen einige Bildungspolitiker nun dazu auf, die Volksschule gründlich umzubauen. Man überbot sich mit Reformideen, die rasche Erfolge versprachen. In den neu gegründeten Forschungsabteilungen der Pädagogischen Hochschulen wurden unzählige Reformprojekte entwickelt, die mit hohen Erwartungen verknüpft waren. Die neuen Ideen wurden von umtriebigen Bildungspolitikern dankbar aufgenommen und ungeprüft als grosser Fortschritt gepriesen. Wer nicht freudig mitmachte oder sich gar kritisch äusserte, wurde als hoffnungslos rückständig eingestuft.

Kaum jemand fragte, wie es um die Praxistauglichkeit der Reformprojekte stand.

Die Versprechungen der Bildungsexperten blieben nicht ohne Auswirkungen auf die Eltern. Die Vorstellung, dass eine modernisierte Schule sehr viel mehr als bisher erreichen könnte, befeuerte die Schuldiskussionen im ganzen Land. Fortschrittliche Gemeinden führten neue Schulmodelle ein und die Zürcher Bildungspolitik mit Ernst Buschor an der Spitze liess keinen Stein mehr auf dem andern. Die Presse berichtete von grossartigen ersten Resultaten beim frühen Fremdsprachenunterricht, auch wenn die Schüler erst zwei Wochen Englischunterricht hatten. Die Dynamik des Fortschrittglaubens hatte die Volksschule erfasst, doch kaum jemand fragte, wie es um die Praxistauglichkeit der Reformprojekte stand. Überprüft wurde wenig, und dort, wo sich negative Befunde zeigten, verschwanden die unerfreulichen Resultate in den tiefen Schubladen der Bildungsbürokratie.

Es ist Zeit, eine unbeschönigte Bilanz zu ziehen

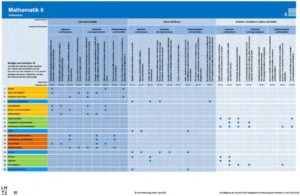

Es dürfte aufschlussreich sein, eine kurze Bilanz der Reformvorhaben im Licht der Gegenwart zu ziehen. Haben die einzelnen Reformen die Erwartungen erfüllt? Und welche bedeutenden Nebenwirkungen auf das gesamte Schulsystem sind feststellbar? Viele der umstrittenen Reformen sind im neuen Lehrplan verankert worden, deshalb kommt diesem sogenannten Jahrhundertwerk eine Ausnahmestellung in der Schulgeschichte zu. Wieweit diese Reformen die aktuelle Schulkrise mitverursacht haben, wird in der nachfolgenden Übersicht erläutert.

Zentralistische Steuerung des Bildungsprogramms erweist sich als ineffizient

Die Schwierigkeit liegt nicht im Erfassen von Daten zu den Schülerleistungen, sondern im Umsetzen von nötigen Konsequenzen.

Die Vorstellung, man könne durch eine regelmässige Überprüfung von festgelegten Bildungsstandards die Qualität unserer Volksschule heben, ist mehr Wunschdenken als Realität. Sicher ist es aufschlussreich, durch wissenschaftliche Erhebungen in ausgewählten Schulen einen Überblick über den Bildungsstand in einzelnen Fächern zu erhalten. Doch wie sich deutlich abzeichnet, ist es einfacher, Schwächen aufzudecken als diese nachher zu beheben. Dass ein Fünftel unserer Schulabgänger kaum einfachste Texte versteht, war das Resultat einer der zentralen Erhebungen. Doch ein Monitoring bleibt ohne grossen Nutzen, wenn eine Studie wie in diesem Fall weitgehend totgeschwiegen wird.

Bildungssteuerung lässt sich nicht durch Knopfdruck von oben bewerkstelligen. Die Schwierigkeit liegt nicht im Erfassen von Daten zu den Schülerleistungen, sondern im Umsetzen von nötigen Konsequenzen. Doch da fehlt den Planungsstäben meist der Mut, die eigenen Fehler einzugestehen und gescheiterte Vorhaben abzubrechen. Lehrpersonen sehen meist sehr deutlich, wo Änderungen nötig sind. Ihr Engagement für praxisnahe Reformen wäre der effizienteste Weg, um Fehler zu korrigieren. Wird diese Initiative aber durch ein unnötiges Gängelband einer obrigkeitlichen Steuerung eingeschränkt, geht viel pädagogische Initiative verloren.

Der Lehrplan als wegweisender Bildungskompass sorgt für Frustration

Rückmeldungen aus den Schulen zeigen, dass das umfangreiche Werk des neuen Lehrplans seine Funktion als Orientierungshilfe bei der Jahresplanung nicht erfüllt. Der Lehrplan mit seiner Fülle an Kompetenzzielen ist überladen und erschwert die Vertiefung wesentlicher Bildungsinhalte. Es ist den Lehrplanverantwortlichen nicht gelungen, sich auf Kernanliegen der Bildung zu einigen und den Lehrpersonen genug Freiheit für ihr Unterrichtsprogramm zu gewähren. Lehrinnen und Lehrer benötigen klare Bildungsziele, eine Unmenge an detaillierten Vorgaben jedoch ist nur hinderlich und sorgt für Frustration.

Hauptvorwurf bleibt, dass beim Lehrplan der Faktor Zeit in der Pädagogik unterschätzt wurde. Mit unzähligen Bildungsversprechungen hat man den Karren überladen und die Illusion genährt, mit einer leicht erhöhter Lektionenzahl bewältige die Schule das Programm schon. Dies hat dazu geführt, dass in manchen Schulzimmern unnötige Hektik Einzug gehalten hat.

Zur Schadensbegrenzung mussten Lehrmittel mit umstrittenen Methoden entsorgt und durch Bücher mit klar strukturierten Lernkonzepten ersetzt werden.

Die abenteuerliche Didaktik der frühen Mehrsprachigkeit ist gescheitert

Das frühe Erlernen zweier Fremdsprachen ist zu einer grossen Belastung in der Mittelstufe geworden. Viele Schüler haben in mindestens einer der beiden Fremdsprachen längst abgehängt, wenn sie in die Sekundarschule übertreten. Seriöse Erhebungen deckten auf, dass ein Grossteil der Primarschüler durch die vielgerühmte immersive Didaktik und das sprachliche Nebeneinander im Unterricht stark verunsichert ist. Zur Schadensbegrenzung mussten Lehrmittel mit umstrittenen Methoden entsorgt und durch Bücher mit klar strukturierten Lernkonzepten ersetzt werden.

Der Preis für den Tanz auf drei Hochzeiten beim frühen Sprachenlernen ist hoch. Neben der ernüchternden Leistungsbilanz vor allem im Französisch gibt es erhebliche Nebenwirkungen. Manche Schüler haben die Freude am Sprachenlernen verloren und bei den Grundkenntnissen im Deutsch wachsen die Defizite. Völlig ausgeblendet wurde der grosse zeitliche Aufwand für die Ausbildung der Primarlehrkräfte in den beiden Fremdsprachen. Die Zeche dafür bezahlt die Realiendidaktik, wo kulturbildende Fächer wie Geschichte oder Geografie klar zu kurz kommen.

Das überstrapazierte Integrationsmodell ist der grösste Belastungsfaktor

Wohl die grösste Belastung für Schulklassen und deren Lehrkräfte sind Schüler, welche über jedes erträgliche Mass hinaus den Unterricht stören. Bei der vorschnellen Abschaffung der Kleinklassen haben die Bildungsexperten nicht einkalkuliert, dass der Betreuungsaufwand für verhaltensauffällige Schüler sehr hoch ist. Es genügt bei weitem nicht, einen schwierigen Schüler während drei Stunden pro Woche durch eine Heilpädagogin zu betreuen und die restliche Zeit der Klassenlehrerin zu überlassen.

Die Politik glaubte, aus dem Ruder gelaufene Klassen durch den Einsatz zusätzlicher Fachlehrpersonen stabilisieren zu können.

Die Ankündigung, das neue Integrationsmodell grenze niemanden mehr aus und schaffe mehr Gerechtigkeit, kam anfänglich in der Bevölkerung gut an. Doch schon bald stellte sich heraus, dass einzelne Schüler es schafften, ganze Klassen durcheinanderzubringen. Die Politik glaubte, aus dem Ruder gelaufene Klassen durch den Einsatz zusätzlicher Fachlehrpersonen stabilisieren zu können. Doch Personalmangel, dogmatisches Festhalten am Integrationskonzept und viel bürokratischer Aufwand verhinderten akzeptable Lösungen.

Die Frage der Chancengerechtigkeit ist zweifellos ein zentrales Anliegen der Volksschule. Es führt aber entschieden zu weit, wenn von den Klassenlehrkräften erwartet wird, sie hätten auch schwerste Erziehungsdefizite einzelner Schüler zu korrigieren. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass solche Aufträge die Lehrpersonen überfordern und zu heillos langen Diskussionen mit Eltern führen.

Individualisierungsträume erschweren die Organisierbarkeit des Unterrichts

Massgeschneiderte Lernprogramme weckten die Hoffnung, dass auch Schüler mit mittelmässigen Leistungen ans Gymnasium übertreten könnten.

Der neue Lehrplan erachtet eine individualisierte Lerngestaltung als zentrales Element einer modernen Schule. Schülerinnen und Schüler sollten möglichst in ihrem eigenen Lerntempo vorankommen und eine breite Grundbildung erhalten. Individualisierung war das Zauberwort, um mehr Chancengerechtigkeit erreichen zu können. Viele waren überzeugt, dass eine Schule mit einem fortschrittlicheren Bildungskonzept mehr aus den Kindern «herausholen» könne. Entsprechend hoch war der Druck auf die Lehrpersonen, den Unterricht grundlegend zu individualisieren. Massgeschneiderte Lernprogramme weckten die Hoffnung, dass auch Schüler mit mittelmässigen Leistungen ans Gymnasium übertreten könnten. Dabei sollte das Spielerische im Unterricht selbstverständlich nicht zu kurz kommen.

Das Vermitteln von Bildungsinhalten in parallellaufenden individuellen Lernprozessen ist organisatorisch aufwändig. Wer glaubt, der Verzicht auf kollektives Lernen mache die Schule erfolgreicher, täuscht sich. Die bekannte Hattie-Studie hat eindrücklich bewiesen, dass direkte Instruktion im gemeinsamen Klassenunterricht gegenüber individualisierten Lernformen effizienter ist. An dieser Feststellung werden auch neue digitale Lernprogramme kaum viel ändern, da das gemeinsame Lernen unter Führung einer empathischen Lehrperson von zentraler Bedeutung bleibt.

Das neue Lehrerbild von der betreuenden Lehrperson hat einen hohen Preis

Heute sehen sich viele Lehrerinnen primär als eine Lernbegleiterin, die sich selbst stark zurücknimmt und so den Kindern mehr Spielraum geben möchte. Diese Haltung steht in diametralem Gegensatz zur Vorstellung, Lehrerinnen würden durch begeisterte Stoffvermittlung und klare Führung den Unterricht in ihrer Klasse prägen. Der in der Lehrerbildung empfohlene Rollenwechsel von der Stoffvermittlerin zur Lernbegleiterin ist in der Praxis äusserst umstritten. Vor allem Männer scheinen sich mit der Vorstellung, ein Lehrer sei in erster Linie ein einfühlsamer Lernbegleiter, schwer zu tun. Die Zahlen bei den männlichen Stellenbewerbern für die Primarschule sprechen da eine deutliche Sprache. Das Wegbrechen fast einer ganzen Generation junger Lehrer trifft die Primarschule in ihrer Gesamtentwicklung empfindlich und verschärft den Lehrermangel in hohem Mass.

Gesellschaftliche Forderungen nach einer Volksschule mit erweiterter Betreuungsfunktion haben nicht nur auf das Lehrerbild Auswirkungen. Lektionenzahlen wurden erhöht, damit die Kinder in garantierten Präsenzzeiten gut betreut werden. Meist werden in den zusätzlichen Randstunden voll ausgebildete Lehrpersonen eingesetzt, was zu einer Verknappung des Lehrpersonals in den Hauptfächern führt. Wenn nun auch noch gefordert wird, es seien mehr Lehrpersonen mit professioneller Ausbildung zur Schülerbetreuung beim Mittagstisch einzusetzen, wird sich die Situation bei der Unterrichtsverpflichtung sicher nicht verbessern.

Sauber analysiert!

Weniger wäre nämlich mehr:

– Individualisierung so viel wie nötig und so wenig wie überhaupt möglich.

– Integration nur in Ausnahmefällen mit mindestens ausgewiesener Teilbegabung des Schülers, der Schülerin für das angestrebte Niveau.

– Allerhöchstens eine Frühfremdsprache ab der 4. Klasse, besser noch erst ab der Fünften.

– Dafür mehr bindungsbasierte Pädagogik, wobei Bindung Verbindung meint, im Sinn von menschlich zugewandtem Engagement.

– Klassengrössen auf maximal 20 Schülerinnen und Schüler begrenzen – anders ist das alles gar nicht leistbar.

– Last but not least: Radikaler Abbau der Bildungsbürokratie und Verpflichtung der PHs, praxisnah auszubilden.

So könnte endlich wieder Ruhe einkehren!

Dem Artikel und dem Kommentar kann ich vorbehaltlos zustimmen. Die Crux ist der Concorde-Effekt: Obwohl, wie Hanspeter Amstutz schreibt, auch den Bildungsbehörden klar sein muss, dass die genannten Reformen nicht das gebracht haben, was sie eigentlich sollten, folgt jetzt nicht die Einsicht, dass an den Annahmen, die den Reformen zugrunde liegen, etwas falsch sein könnte. Die unangenehmen Belege des Scheiterns werden schubladisiert, gleichzeitig versucht man verzweifelt, die Ziele mit einem Mehraufwand an Gleichem doch noch zu erreichen, denn es kann nicht falsch sein, was nicht falsch sein darf.