Ein Gespenst geht um in der Bildungslandschaft, das Gespenst der Kompetenz. Es ist kein Marxsches Gespenst, vor dem sich alle fürchten und gegen das eine Hetzjagd veranstaltet wird. Es ist vielmehr ein Gespenst, das sich mit solcher Selbstverständlichkeit in den Diskurs eingenistet hat, dass es niemand mehr sieht und sich niemand mehr daran stösst.

Wer von Bildung redet, sagt heute Kompetenz.

Wer von Bildung redet, sagt heute Kompetenz. Beredtes Zeugnis dieses Befundes legen die Entwürfe für die neuen Fachrahmenlehrpläne ab, da sich die Arbeitsgruppen zwingend an die Vorgabe halten mussten, den Beitrag ihres Faches zu den überfachlichen Kompetenzen auszuweisen und den fachspezifischen Teil des Lehrplans in Form von Kompetenzformulierungen zu gestalten. Zusätzlich gilt einer der sechs Transversalen Bereiche eigens den überfachlichen Kompetenzen.

Der Kompetenzbegriff ist „gegessen“, hat sich „durchgesetzt“, wird von niemandem mehr ernsthaft in Frage gestellt. Heisst es auf kritische Nachfrage. Die Einwände gegen den Kompetenzbegriff wurden doch längst widerlegt: In der Kompetenz „fallen Wissen und Können zusammen“, auch „Selbst- und Sozialkompetenz ist eingeschlossen“.[1] Und: „Auch unter der Leitidee der Kompetenzorientierung behält Unterricht seinen Charakter als kognitiver und sozialer Austausch unter Menschen und mit Gegenständen, er bleibt als personale Interaktion auch weiterhin risikoreich, nicht linear und ergebnisoffen – gerade was Verstehens- und Verständigungsprozesse anlangt.“[2] Selbst der Lehrplan 21, mit dem der neue Rahmenlehrplan der Gymnasien kompatibel sein möchte, wurde den Volksschulen nicht bürokratisch aufoktroyiert, sondern stellt lediglich eine Weiterentwicklung eines schon länger andauernden Prozesses dar.[3] Wer heute noch den Kompetenzbegriff angreift, scheint tatsächlich ein Marxsches Gespenst zu jagen.

Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die Bildungsforschung in fünfzig Jahren herzhaft lachen wird über die 2020er Jahre, die so vernarrt waren in den Kompetenzbegriff und ihm hinterherliefen wie dem Rattenfänger von Hameln.

Ich verschlucke mich dennoch immer wieder an diesem angeblich „gegessenen“ Begriff. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die Bildungsforschung in fünfzig Jahren herzhaft lachen wird über die 2020er Jahre, die so vernarrt waren in den Kompetenzbegriff und ihm hinterherliefen wie dem Rattenfänger von Hameln. „Kompetenz“: eine Allzweckwaffe, die alternativlose Wunderformel zur Beschreibung von Unterrichtszielen, die scheinbar alles in sich aufsaugt, auch noch das Gegenteil von dem, wofür der Begriff ursprünglich steht (also ein trügerischer Begriff). Ein Wort, so selbstverständlich und durchsichtig, dass man es schon gesagt hat, bevor man überhaupt mit dem Denken beginnen muss (also ein ideologischer Begriff). Ein Hochwertwort, mit dem man sich das Eintrittsticket in den herrschenden Diskurs verschafft und die Herzen der Bildungspolitiker gewinnt (also ein opportunistischer Begriff).

Mein Unbehagen ist zunächst ein stilistisches: Die „kompetenzorientierten“ Beschreibungen dessen, was im Unterricht angeblich bei den Schülerinnen und Schülern geschieht oder geschehen soll, klingen hohl, geistlos, banal. Lese ich die Entwürfe zu den Rahmenlehrplänen durch, möchte ich mir am liebsten einen anderen Beruf suchen. Es ist ja nicht völlig falsch, was hier steht, und ich würde auch nicht sagen, dass ich in meinem Unterricht etwas ganz anderes mache oder mich nicht an diesen oder ähnlichen Zielen orientiere. Und doch: Dieses technokratische Gebrabbel soll abbilden, was in meiner Wahrnehmung ein lebendiger, geistiger Dialog, eine kreative, nie ganz kontrollierbare Begegnung von Personen sein kann und oft auch ist. „Kreatives Denken“ ist gemäss Rahmenlehrplan eine kognitive „überfachlich-methodische Kompetenz“, die gleichermassen den Zielen „der Allgemeinen Studierfähigkeit und der vertieften Gesellschaftsreife“ dient. Sie besteht darin, dass man durch „das Verlassen gewohnter Denkweisen und Strukturen neue Sichtweisen und vielfältige Ideen zur Lösung von Problemstellungen entwickelt“[4] und wird im Fach Deutsch gemäss Fachlehrplan dadurch erworben, dass die Schülerinnen und Schüler „Phantasie ausbilden“.[5] Wissen die Verfasser/innen dieser Papiere, wovon sie reden? Oder schauen wir hier gerade dabei zu, wie Farbenblinde die Farbe Rot beschreiben? Der beste Weg, der Kreativität den Garaus zu machen, ist wohl, sie als „Kompetenz“ zu bezeichnen. Das Gleiche gilt für die „selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene“, „nicht-kognitive“ (wirklich?) Kompetenz der Neugier, die man erwirbt, indem man „eine Begegnung mit Grundfragen erleb[t]“.[6] Man kann von schlechtem Stil nicht zwingend auf schlechtes Denken schliessen, aber gutes Denken zeichnet sich eher nicht durch stilistische Unbeholfenheit und Begriffshörigkeit aus. Die (verzeihlich) hilflosen Formulierungen im Deutsch-Rahmenlehrplan zeigen ganz nebenbei, dass solche Kompetenzlisten für das konkrete Planen und Organisieren von Unterricht schlicht unbrauchbar sind.

Neben diesem subjektiven Unbehagen gibt es auch auf der theoretischen Ebene gute Gründe, gegen den Kompetenzbegriff Einspruch zu erheben. Elmar Anhalt, Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Bern, hat dies kürzlich in einem noch nicht veröffentlichten, aber bereits kursierenden Aufsatz luzid getan.[7] Drei Punkte scheinen mir an seinen Ausführungen besonders bemerkenswert: Der Kompetenzbegriff sei nicht in der Lage, Komplexität zu denken (definiert als „Herausforderung, zu deren Bewältigung keine Regel bekannt ist“); der Kompetenzbegriff sei nicht in der Lage, die Entwicklung des Kompetenzerwerbs zu denken, da er keinen Komplementärbegriff kennt (Bildungsprozesse sind nur als Mischverhältnis von Kompetenz und Inkompetenz zu verstehen); schliesslich sei der Kompetenzbegriff politisch blind und orientiere sich nicht mehr an der Idee einer auf demokratischem Miteinander beruhenden, offenen Gesellschaft. Der Einwand, dass Anhalt sich auf ein Zerrbild des Kompetenzbegriffs stütze, da „Kompetenz“ ja alle Formen von kritischem, gewagtem, ergebnisoffenem Denken ein- und nicht ausschliesse (siehe das Reusser-Zitat weiter oben), ist so erwartbar wie unredlich. Man kann nicht das Eine und sein Gegenteil wollen. Man kann sich nicht der Logik von Bildungsstandards und standardisierten Tests andienen und zugleich meinen, das habe dann keine Auswirkungen auf unser Verständnis und unsere Praxis von Bildung. Es klingt fast ein wenig naiv, wenn Kurt Reusser am Ende seiner Verteidigungsschrift einräumt: „Offenbleiben muss […], welche Nebenwirkungen die Umsetzung der Kompetenzorientierung zeitigen wird, wenn Kompetenzen nicht nur in der Schule unterrichtet, sondern auch gemessen und getestet werden.“[8] Freilich schlägt Reusser selbst einen auf den ersten Blick harmlosen Begriff von Kompetenz vor: Die Lehrpersonen sollen „nicht nur an den Stoff denken“, sondern sich vermehrt fragen, mit welchem Ziel sie einen bestimmten Stoff behandeln: „[A]lso nicht einfach: ‹Jetzt nehmen wir die Römer durch›, sondern: ‹Was sollen die Schülerinnen und Schüler – fachlich und überfachlich – lernen, wenn wir uns mit den Römern beschäftigen?›“[9] Die Forderung ist so banal, dass sie sich fast wie eine Beleidigung anhört. Sobald jedoch Listen von Kompetenzen angelegt werden, die sich Schülerinnen und Schüler „fachlich und überfachlich“ aneignen sollen, und Lehrpersonen dazu aufgefordert werden, ihre Lehrpläne gemäss diesen Checklisten auszurichten, nimmt sich die Forderung weniger appetitlich aus.

Es zerlegt, vergleichbar dem Projekt der Physiognomik im 18. Jahrhundert, den Menschen in einzelne Teilfähigkeiten und glaubt, diese unabhängig voneinander beüben zu können. Die einzelnen Schulfächer sind dann wie die verschiedenen Geräte in einem Fitnessstudio, die jeweils bestimmte Muskeln trainieren und in der Summe den gestählten, kompetenten Schüler erzeugen.

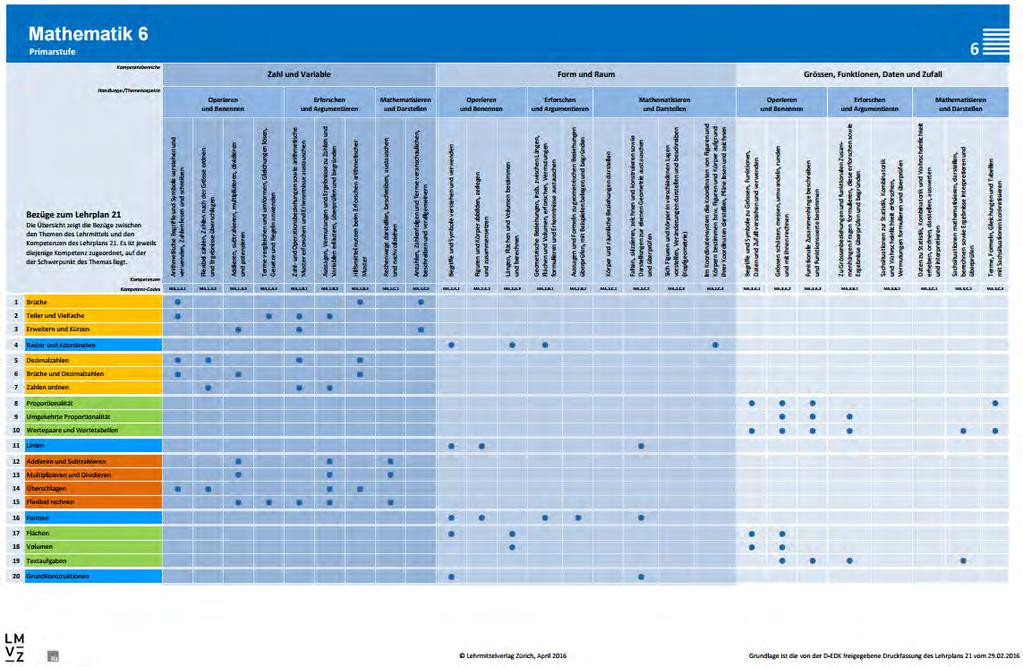

Die kompetenzorientierten Rahmenlehrpläne für das Gymnasium sind bereits stark geprägt von einer solchen Checklisten-Mentalität. Das Modell der überfachlichen Kompetenzen zeigt das deutlich. Es zerlegt, vergleichbar dem Projekt der Physiognomik im 18. Jahrhundert, den Menschen in einzelne Teilfähigkeiten und glaubt, diese unabhängig voneinander beüben zu können. Die einzelnen Schulfächer sind dann wie die verschiedenen Geräte in einem Fitnessstudio, die jeweils bestimmte Muskeln trainieren und in der Summe den gestählten, kompetenten Schüler erzeugen. (Wer das für übertrieben hält, schaue sich einmal den Lehrplan der Kantonsschule Schwyz an, der diesem Irrglauben bereits anhängt.)[10] Störend daran ist das zugrundeliegende Menschenbild, störend auch der Glaube an die vollständige Steuer- und Kontrollierbarkeit von Lern- und Bildungsprozessen. Und ganz grundsätzlich möchte ich einwenden, dass Expertise vielleicht gar nicht darin besteht, etwas zu „können“, sondern darin, sich bewusst zu sein, dass sich viele Dinge nie endgültig beherrschen und begreifen lassen. „Ich weiss, dass ich nichts weiss“, sagte Sokrates. Der gute Forscher, die gute Forscherin steht trotz approbierter „allgemeiner Studierfähigkeit“ jedes Mal von neuem vor einem Rätsel, für das es keine hergebrachte Lösung gibt. „Inkompetenzkompetenz“ könnte man das nennen. Aber man lässt es besser sein. Vielleicht sollten wir den Ausdruck „Kompetenz“ aus unserem Vokabular streichen, damit wir wieder nachdenken können – über Bildung und die Zukunft des Gymnasiums.

Zuerst erschienen in: Bulletin 2021 des Vereins Schweizerischer Geschichtslehrerinnen und -lehrer

[1] Entwürfe Rahmenlehrplan: Kapitel II – Transversale Bereiche, S. 8.

[2] Reusser, Kurt: Kompetenzorientierung als Leitbegriff der Didaktik. In: Beiträge zur Lehrerinnen- und

Lehrerbildung 32 (2014) 3, S. 325-339, hier S. 337.

[3] Ebd.

[4] Entwürfe Rahmenlehrplan: Kapitel II, S. 12.

[5] Entwürfe Fachlehrpläne, S. 63.

[6] Ebd.

[7] Anhalt, Elmar: Überlegungen zu einem bildungstheoretisch begründeten Lehrplan, 1. März 2021 (ungedruckt, PDF)

[8] Reusser, S. 338.

[9] Reusser, S. 333.

[10] https://kks.ch/angebot/gymnasium/lehrplan/ (12.10.21)

Danke für diese kritische Auseinandersetzung mit dem Kompetenzbegriff. Die Banalität der Beschreibungen und der Aufträge ist für erfahrene Berufsbildner*innen tatsächlich beleidigend. Kurz vor den Gymnasien wurden nun die beiden grössten Berufe auf die ideologische Linie getrimmt. “Der Lehrbetrieb ist der wichtigste Lernort” und “die Lernenden stehen im Mittelpunkt”. Wie wenn nicht genau dies in den letzten Jahrzehnten mit viel Engagement umgesetzt worden wäre! Aber die Kompetenzmissionar*innen waren nicht dabei, sie haben sich nicht um “best practice” gekümmert. So gesehen, geht es nicht um eine Verbesserung der Bildungsstätten sondern um die Vermarktung des lukrativen Kompetenzmodells.

Gratulation, der Artikel bringt es auf den Punkt.

Es lässt sich definitiv nicht alles in einzelne, Teilschritte zerlegen – auch Bildung nicht!

Trotzdem wird es seit nun einigen Jahre mit aller Mühe versucht und der gleiche Fehler wie beim Franzlehrmittel gemacht – man vergisst zum einen die Basis, die das alles umsetzen sollte, und man vergisst, dass die Synthese von x-fachen Kompetenzen, welche erfasst, gemessen und bewertet werden, zum andern das Vermitteln von Bildung erschwert und verleidet und das Empfangen von Bildung zum Abhaken von Kompetenzen wird; werden drei Kompetenzen von fünf erfüllt, ist das Ziel erreicht – die Lernenden brauchen sich nicht weiter bemühen und versuchen den Horizont zu erweitern!

Minimalismus zeichnet sich ab – muss ich denn das wissen, es ist ja in den Kompetenzen nicht erhalten!

Ich hoffe, dass möglichst rasch wieder ein Umdenken stattfindet und auch die schöngeistigen Modelle von Kurt Reusser Modelle, bleiben und nicht Maxime werden.