Mehr Witz statt WoZ

Der Condorcet-Blog macht einen Disput zwischen unserem Condorcet-Autor Roland Stark und der Redaktion der WOZ öffentlich. Zu Beginn möchte die Redaktion des Condorcet-Blogs aber erklären, warum es nicht zu einer Aufschaltung des WOZ-Artikels kommen durfte.

Wie viel Diversität erträgt die Schule?

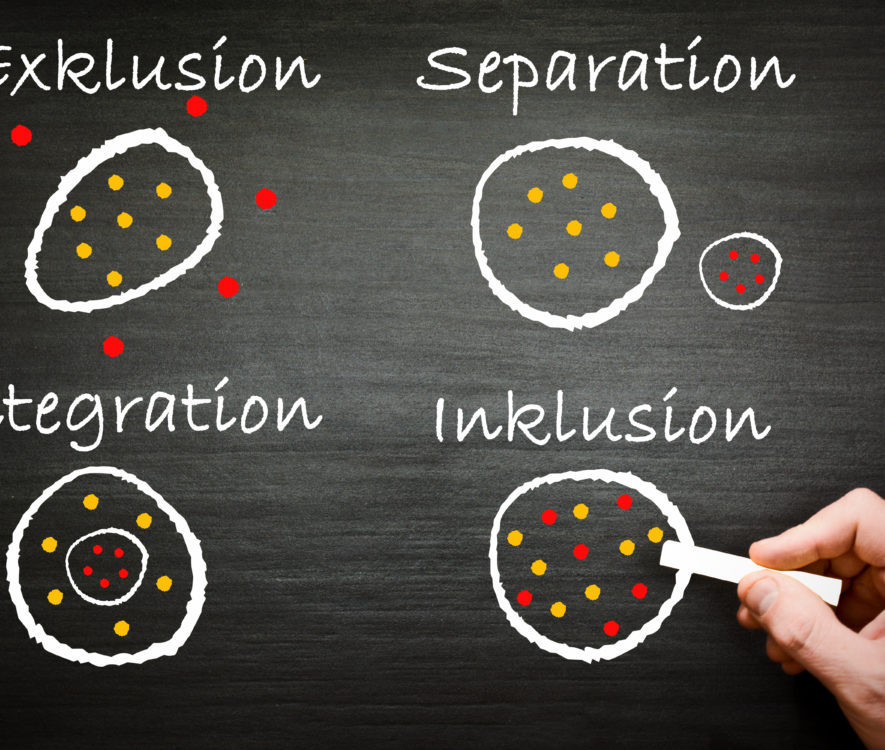

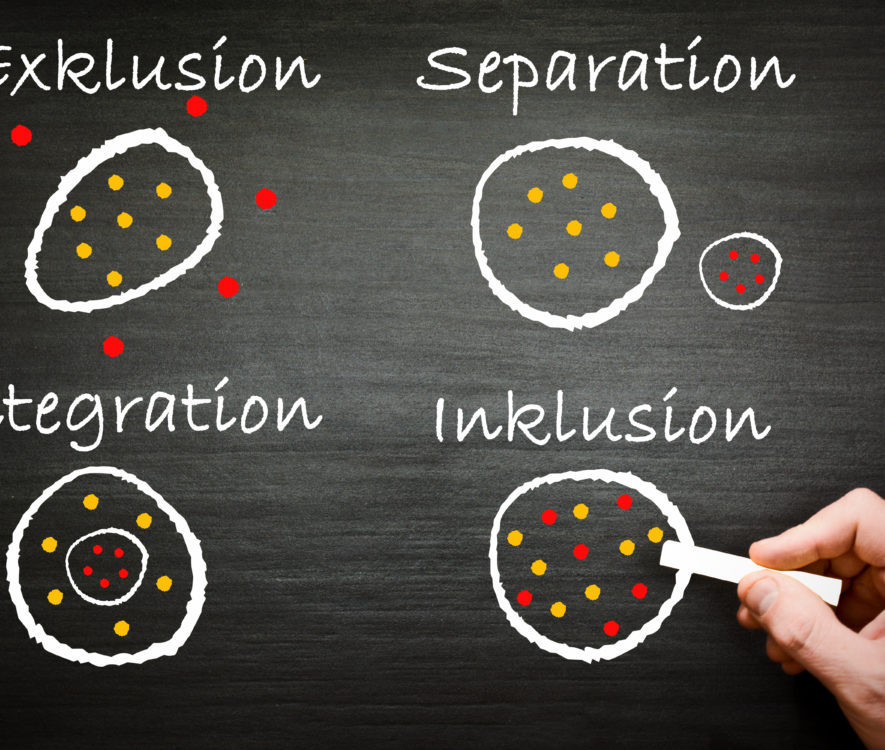

Integriertsein, Dabeisein ist ein menschliches Urbedürfnis. Zugehörigkeit als humaner Anspruch gehört darum zum Grundauftrag der Schule. Doch wie divers darf eine Schulklasse sein? Die Frage ist umstritten. Das kluge Buch “Sind Integration und Inklusion in der Schule gescheitert” von Beat Kissling analysiert das Problemfeld.* Condorcet-Autor Carl Bossard hat es mit Gewinn gelesen.

Integration und Heilpädagogik: Der Markt gibt das gar nicht her!

Wenn eine Debatte von Ideologien bestimmt wird, sind praktische Lösungen schwierig und Fehlentwicklungen unvermeidlich. Ein Erfahrungsbericht von Condorcet-Autor Alain Pichard, der mit 66 Jahren noch einmal in den Schuldienst eingestiegen ist, weil es kaum mehr Lehrkräfte auf dem Markt hat.

Schule für alle – jeder für sich

Beat Kissling, Mitherausgeber des reformkritischen Magazins “Einspruch” und Erziehungswissenschaftler, ist im Condorcet-Blog kein Unbekannter. In diesem Beitrag setzt er sich mit den Auswirkungen einer forcierten Inklusion auseinander und erklärt die Hintergründe dieser Reformbestrebung.

Buchbesprechung: «Sind Inklusion, Integration in der Schule gescheitert?»

Beat Kissling, Erziehungswissenschaftler, Psychologe, Dozent und pens. Gymnasiallehrer, Mitherausgeber der reformkritischen Broschüre “Einspruch”, ist kein Unbekannter in diesem Blog. Nun hat er ein Buch herausgegeben, dass sich mit der Inklusion beschäftigt. Gastautorin Eliane Perret stellt es Ihnen vor.

Kühnels Sonntagseinspruch: Die Berliner Bildungsmisere geht weiter.

Gerne veröffentlichen wir eine weitere Folge von Prof. Wolfgang Kühnels Sonntagseinspruch. Diesmal knöpft er sich die Bildungspolitik in Berlin vor, wo sehr vieles im Argen liegt. Wir wünschen eine anregende Sonntagslektüre.

Pädagogischer Fitnessparcours: Buchbesprechung “Heilpädagogik im Dialog”

Condorcet-Autor Urs Kalberer hat in den Ferien das Buch von Riccardo Bonfranchi und Eliane Perret “Heilpädagogik im Dialog” gelesen. Er kann es seinen Kolleginnen und Kollegen wärmstens empfehlen.

Warum «linke Bildungspolitik» vonnöten ist und warum sie nicht ausreicht.

Immer wieder widmet sich der Condorcet-Blog mit grundsätzlichen Beiträgen der Bildungspolitik. Johannes Gruber, Redaktor von vpod-Bildungspolitik, fasst in seinem Artikel die wesentlichen Ziele linker Bildungspolitik zusammen. Dieser Artikel erschien zuerst in dem Gewerkschaftsmagazin “vpod-Bildungspolitik”.

Gendersprache: Hundertprozentig korrekt, gerecht, aber seelenlos öde.

Lenkt das Bemühen um eine gendergerechte Sprache von den wirklichen Problemen ab? Dezidiert dieser Meinung ist unser Condorcet-Autor Felix Schmutz. Sie erreicht nicht nur nicht ihre eigentlichen Ziele, sie ist auch penetrant moralisch, elitär, ausschliessend und führt zu einer Verödung der Sprache.

Der Sonntagszwischenruf von Wolfgang Kühnel: Heute – Enrichment!

In diesem Sonntagszwischenruf von Wolfgang Kühnel geht es um die “Begabtenförderung” bzw. um das, was man offenbar neuerdings dafür hält. Das neue Zauberwort lautet “Enrichment”, schon gewusst? Das klingt doch allein schon gut, weil es aus dem Englischen kommt und ihm nicht der Mief eines deutschen Gymnasiums wie in der “Feuerzangenbowle” anhaftet.