Am 26. Januar fand im Sendegefäss «Forum» von Radio DRS eine Diskussion über die Inklusion, bzw. den Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Inklusionsprojekts in den Schweizer Volksschulen statt.

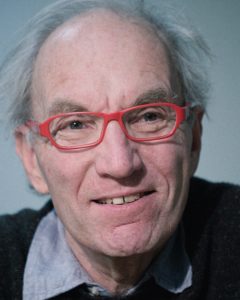

Geplant war, dass der Mitinitiant der Basler «Förderklasseninitiative» Roland Stark, ehemaliger SP-Parteipräsident und heutiger Condorcet-Autor, mit Professor Andrea Lanfranchi hätte diskutieren sollen. Professor Lafranchi hatte erst kürzlich mit dem Präsidenten der Basler Schulsynode, Herrn Héritier, ein Streitgespräch in der BAZ geführt. Der Condorcet-Blog schaltete dieses Gespräch auf ( https://condorcet.ch/2023/01/streitgespraech-zu-integrativer-schule/).

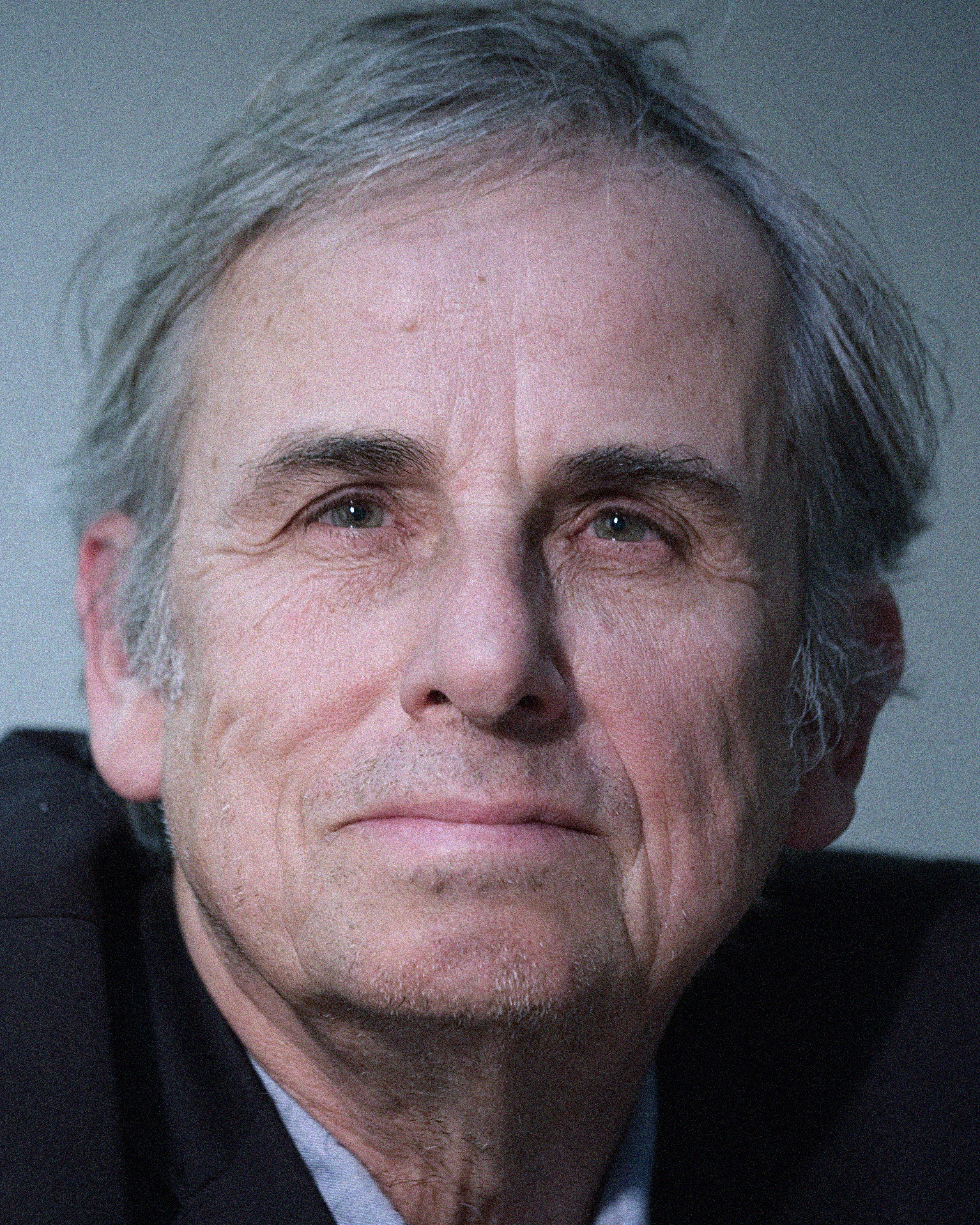

Es sind bekanntlich zwei Welten, die da jeweils aufeinanderprallen: Einerseits die Hohepriester der progressiven Pädagogik, die nur Möglichkeiten und Chancen sehen, auf Studien verweisen und einer Wunschprosa nachhängen, in der nicht die Erreichbarkeit der Ziele, sondern die Zustimmung der Öffentlichkeit im Vordergrund steht. In der Regel bleiben sie den Anforderungen des Unterrichts fern, verweisen aber grne darauf, dass sie in einer fernen Zeit auch mal unterrichtet haben.

Auf der anderen Seite stehen die Lehrkräfte, die vor allem eine Währung kennen: den praktischen Unterricht und den Lernerfolg ihrer Schüler und die mit dem realen Schüler konfrontiert sind. Wenn die Praktiker das Gefühl haben, ihre interne Kritik werde nicht ernst genommen und es ändere sich nichts, dann entsteht ein Dilemma. Schliesslich sind sie keine Vollzugsbeamten, sondern öffentlich-rechtliche Angestellte. Und das Wort «öffentlich-rechtlich» bedeutet, dass sie nicht nur gegenüber der Anstellungsbehörde loyal sein müssen, sondern auch für ihre Schülerinnen und Schüler eine Verantwortung tragen. Wenn die Lehrpersonen also sehen, dass Dinge aus dem Ruder laufen, Bildungsziele nicht erreicht werden, Klassen kippen, dann ist es ihre Pflicht, darauf unter Umständen auch öffentlich hinzuweisen, oder, wie im Fall Basel, einen politischen Vorstoss zu realisieren.

Herr Lanfranchi sieht das nicht so. Er lehnte die Einladung von Radio DRS, mit Herrn Stark über die Integration zu diskutieren, ab. Er wolle sich nicht mit Herrn Stark «duellieren». Eingesprungen ist dafür Frau Elisabeth Moser, Professorin für Integration an der Universität Zürich.

Die Condorcet-Leserinnen und Leser können sich die Sendung hier anhören (Hinweis für unsere deutschen und österreichischen Freunde: Die Diskussion wird in der Mundart geführt).

Im Disput um die “integrative Schule”, werden immer wieder “Studien” angeführt, die beweisen sollen, dass Kinder/Jugendliche mit Lern- oder Verhaltensstörungen in Regelklassen “besser” lernten als in kleinen, heilpädagogisch geführten Gruppen, dass sie “bessere Zukunftsaussichten” hätten und “weniger diskriminiert” würden in Regelklassen. Bisher habe ich noch von keinem der Integrationsbefürworter(innen) gehört, welche Studien damit genau gemeint sind, an wie vielen Probanden und in welchen Zeiträumen diese Evidenz gewonnen wurde, wie solide diese Studien überhaupt sind und ob sie saubere Vergleichsdaten zwischen integrativer und separativer Beschulung zulassen, ob sie lediglich auf Befragungen oder auf objektiven Daten beruhen. Ich wäre dankbar für entsprechende Hinweise, insbesondere deshalb, weil die Erfahrungswerte landauf, landab die Integration als verheerend in ihren Folgen für alle Kinder und Jugendlichen zeichnen. Ist diese Diskrepanz zwischen sonniger Theorie und katastrophaler Praxis nur als Folge mangelnder heilpädagogischer Ressourcen zu sehen?

Im meinem Kommentar von gestern habe ich einmal mehr darauf verwiesen, dass einer der Knackpunkte ist, wie die Erstlernenden ins Lesen und Schreiben eingeführt werden, egal ob sie in einer Regelklasse, einer Kleinklasse, einer Sonderklasse, einer Integrationsklasse und was auch immer sind. Opisch erfassbare Buchstaben sollen verklingende Laute darstellen. Zwei unterschiedlich verarbeitende Sinnesleistungen sind beteiligt. Unterrichtende müssen mit dieser Ungereimtheit zurecht kommen. Sie liegt in der Sache selbst, unabhängig von den Kindern und der Klasse, in der sie unterrichtet werden.

Mit seiner messerscharfen Analyse trifft Alain Pichard den wunden Punkt. Die Inklusionsanhänger verteidigen ein Idealbild, das es in der Schulrealität gar nicht gibt. Da ist jederzeit eine Heilpädagogin da, welche in schwierigen Situationen sofort eingreift. Da hat der Klassenlehrer stets Zeit, um sich in jeder Lektion minutenlang einem Störenfried geduldig zuzuwenden. Die Dogmatiker aus der Heilpädagogik wollen partout nicht sehen, dass zwei oder drei Verhaltensauffällige in einer Klasse den Schulbetrieb lahmlegen können. Hätten die Verfechter der Inklusionslehre selber eine schwierige Klasse über eine längere Zeit geführt, würden sie wohl Hand zu pragmatischen Lösungen bieten. Klein- oder Förderklassen mit verstärkter Betreuung, gleichen Zeugnissen wie in den Regelklassen (aber mit Wahlmöglichkeiten bei gewissen Fächern) und einer guten Integration in die lokale Schulorganisation dürfen dabei kein Tabu mehr sein. Es gilt den Schulbetrieb in den Regelklassen wieder so zu stabilisieren, dass konzentriertes Lernen in einem angenehmen Schulklima absoluten Vorrang hat.

Mein erster Kommentar wurde nicht abgedruckt. Zu scharf?

Wenn ich diesen Herr Diskussionsverweigerer betrachte, so ärgre ich mich gewaltig: Der Herr Theoretiker bleibt auf seinem ach so rosa Weltbild sitzen und muss sich mit dem, was in Schulen wirklich abgeht, nicht auseinandersetzen.

Noch ein Cüpli, bitte!