Mittlerweile pfeifen es die Spatzen vom Dach. Die von der EDK und den Lehrplanapologeten gepredigte Verschiebung des Französischunterrichts auf die Unterstufe ist kolossal gescheitert. In vielen Deutschschweizer Kantonen sind Vorstösse eingegangen und überwiesen worden, welche das Frühfranzösisch abschaffen wollen. Auch die Redaktion des Condorcet-Blogs hat in den letzten Jahren immer wieder auf die Denkfehler, die schwachen Ergebnisse und die unglaublichen finanziellen Fehlinvestitionen hingewiesen.

Im Blick vom 28. April ist nun eine Titelgeschichte zur Zukunft des Frühfranzösisch erschienen. Bei aller Genugtuung, die sich einschleicht, wenn eigene Argumente bestätigt werden, muss man aber vor falschen Argumenten warnen.

Es geht nicht darum, das Englisch als Primat zu akzeptieren und es geht auch nicht darum, die französische Sprache als obsolet zu betrachten. Französisch zu lernen ist in der Schweiz ausserordentlich wichtig. Aber es ist nicht wichtig, wann wir mit dem Französischunterricht beginnen, sondern wie gut die Schüler die Grundregeln dieser ausserordentlich komplizierten Sprache beherrschen.

Und genau hier ist die Krux: Es hat nie eine Zieldefinition gegeben. Man hat Frühfranzösisch eingeführt, weil man Frühfranzösisch einführen wollte. Das rächt sich jetzt bitter, denn die Realität zerstört die Mythen.

Was ich euch aber nicht verzeihen kann, ist, dass ihr eine der schönsten Sprachen an die Wand gefahren habt, dass ihr dafür gesorgt habt, das heute viele Menschen den Sinn für das Erlernen gar nicht mehr einsehen.

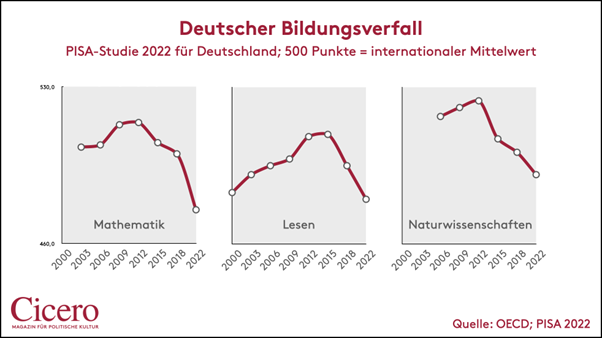

Dazu ein paar Zahlen: Die Überprüfung der Grundkompetenzen (von der EDK formuliert) hat ergeben, dass nur 32.8 % im Leseverstehen das Lernziel A2 erreichen. Im Hörverstehen sind es 57%. Im Sprechen (ein Lernziel, auf das besonders Wert gelegt wurde) erreichen nur 10,2% das Niveau, ich betone, es sind die Grundkompetenzen! Also die niedrigste Stufe.

Ebenso zeigt die Studie, dass die Freude und Motivation abgenommen haben und die Französische Sprache zum Hassfach Nr. 1 geworden ist.

Den Unterstützerinnen und Unterstützern des Frühfranzösisch (in den Verbänden, PH’s, Verwaltung und Parteien) möchte ich zureden: Es ist keine Schande, zugeben, dass man sich geirrt hat. Es ist verständlich, dass man nach diesen riesigen finanziellen Investitionen Mühe hat, eine Kehrtwende zu vollziehen. Ich kann euch auch all die Verunglimpfungen gegen uns, die Gegner dieser Sprachreform, verzeihen. Was ich euch aber nicht verzeihen kann, ist, dass ihr eine der schönsten Sprachen an die Wand gefahren habt, dass ihr dafür gesorgt habt, das heute viele Menschen den Sinn für das Erlernen gar nicht mehr einsehen.

Die Verlegung der Lektionen auf die Primarschule bedeutete eine Streckung des zur Verfügung stehenden Stundenpools von drei oder vier auf sieben Schuljahre, nicht etwa eine Aufstockung. Das brachte eine Verkürzung der wöchentlichen Lernzeit pro Schuljahr und damit eine gedächtnistechnische Minderung der Aufnahme- und Verarbeitungskapazität: Das Gelernte wird mangels ständiger Aktivierung bei nur zwei Wochenlektionen immer wieder vergessen.

Einen Beitrag zum Scheitern lieferte zweitens die hoch gepriesene “Mehrsprachigkeitsdidaktik”. Die mit dem Frühfranzösisch eingeführte neue Vermittlungsart ist eine Fachhochschul-Kopfgeburt. Der ins Blaue hinaus versprochene Erfolg blieb aus, die Methode gab dem Französischen nicht den erhofften Aufwind, sondern

versetzte ihm schon fast den Todesstoss. Alain Pichard drückt es aus: Anstatt Interesse an Sprache und Kultur zu wecken und die Begegnung mit den Menschen der zweitmeist gesprochenen Landessprache vorzubereiten, verleidete man es der Schülerschaft, sich nur darauf einzulassen. Selten hat intellektuelle Verbohrtheit nachteiligere Folgen gehabt.

Ein weiterer Rohrkrepierer.

Hört man etwas von der EDK?

Aber nein doch.

Wer erinnert sich noch an Anton Strittmatter, den ehemaligen pädagogischen Vordenker des LCH? Er schrieb im März 2008: “Soeben, in der NZZ vom letzten Montag, ist zum x-ten Mal die Ineffizienz des Fremdsprachenunterrichts auf der Primarstufe wissenschaftlich nachgewiesen worden. Man wird weiter ungerührt an den paar läppischen eingestreuten Lektiönli pro Woche festhalten, Millionen in diesen Unterricht buttern und versprechen, irgendwann werde alles besser. Das kennen wir seit über 25 Jahren.” In der Zwischenzeit sind weitere 17 Jahre verflossen und Millionen sinnlos verbuttert worden. Aber wie Alain Pichard richtig herausstreicht: Es geht nicht nur ums Geld, es geht darum, dass einer ganzen Generation die Freude an der Sprache ausgetrieben worden ist. Wie lange dauert es noch, bis sich alle Verantwortlichen über die Ziellinie ihrer Pension gerettet haben und dann alle Komplizenschaft an diesem Verbrechen von sich weisen?

Mit der Einführung einer im internationalen Vergleich exotischen Didaktik ohne Wirksamkeitsnachweis, gepaart mit einem strikten Lehrmittelobligatorium, wurde die Methodenfreiheit dramatisch eingeschränkt. Eine kleine Gruppe von «Experten» hat es unter Mitwirkung reformfreudiger Akteure aus Politik und Verwaltung «geschafft», einen heftigst umstrittenen Schulversuch zu initiieren, der tausende Lernende als Versuchskaninchen einsetzt und die Lehrpersonen sowohl bevormundet wie belastet.

https://condorcet.ch/2019/04/das-passepartout-projekt-mahnmal-einer-expertokratischen-schulreform/

Flächendeckende Einführung von «Medikamenten» ohne Wirksamkeitsnachweis, Unterschlagung des Beipackzettels mit den Nebenwirkungen: In der Arzneimittelforschung wäre ein solches Vorgehen verboten. Im Bildungswesen die «Normalität» – ohne jegliche Konsequenzen für die Verursacher des angerichteten Schadens.

Die Verantwortlichen für das Passepartout-Debakel sind bis heute uneinsichtig. Eine Entschuldigung im Sinne von einem souveränen, aufrichtigen “Es tut uns leid, wir haben uns geirrt” steht bis heute aus.

Mit freundlicher Unterstützung:

ehemaliger Bildungsdirektor Christoph Eymann, BS, seit 2015 im Nationalrat

Er kritisierte z.B. die preisgekrönte Studie von Simone Pfenninger «Beyond age effects in instructional L2 learning» als ungenügend.

ehemaliger Bildungsdirektor Conradin Cramer, BS

Bezeichnete die Lehrmittel «Mille feuilles» und «Clin d’oeil» sowie die gescheiterte Mehrsprachigkeitsdidaktik als «state of the art».

https://condorcet.ch/2020/02/mon-dieu-conradin/

ehemaliger Bildungsdirektor Bernhard Pulver, BE

Lud wegen der anhaltenden Kritik zu einer grossen Austauschrunde ein, an der auch angebliche «Lehrervertreter» teilnahmen, die in Wirklichkeit an der PH FHNW die Mehrsprachigkeitsdidaktik propagierten/lehrten (und immer noch lehren). Führte Frühfranzösisch ein, weil man Frühfranzösisch einführen wollte. Zieldefinition: Im Vordergrund stand nicht eine bessere Französischkompetenz, sondern die Freude und die Neugier.

https://condorcet.ch/2022/12/realsatire-aus-dem-kanton-bern-fruehfranzoesisch-wurde-eingefuehrt-weil-man-fruehfranzoesisch-einfuehren-wollte/

scheidender Bildungsdirektor Remo Ankli, SO

Erfreulicherweise liess er sich von den Baselbietern inspirieren. Seit 2021/22 – 6 (!) Jahre nach Einführung der Passepartout-Lehrmittel – wurde im Kanton Solothurn eine partielle Lehrmittelfreiheit eingeführt. Mille feuilles und Co sind seither nicht mehr obligatorisch.

Prof. em. Christine Le Pape Racine, Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz

Prof. Dr. Giuseppe Manno, Leiter Professur für Didaktik der romanischen Sprachen und ihre Disziplinen, Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz

Bereits an der Delegiertenversammlung des Baselbieter Lehrervereins im September 2014 (!) konnten sie die Lehrerschaft nicht einmal ansatzweise von den vollmundigen Versprechungen überzeugen.

Siehe Seite 8 ff: https://lvb.ch/2022/wp-content/uploads/2022/02/05_Protokoll_DVMV_14-9-2014_LVB_1415-03.pdf

Dr. Gwendoline Lovey, Dozentin Französisch, Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz, u.a. Autorin der weltfremden «mini-grammaire» und Verfechterin der gescheiterten Mehrsprachigkeitsdidaktik

https://lvb.ch/2022/wp-content/uploads/2022/02/28_Mit-der-mini-grammaire-ueber-das-Ziel-hinaus_LVB_1617-02.pdf

Schulverlag plus: Herausgeber der Französischlehrmittel «Mille feuilles» und «Clin d’oeil»

Konnte es sich dank des sechskantonal verordneten Lehrmittelmonopols leisten, sämtliche Kritik an seinen Französischlehrmitteln Mille feuilles und Clin d’oeil sechs (!) Jahre lang zu ignorieren.

Unzählige Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker

u.v.m.

Mit der Einführung der zweiten Frühfremdsprache in der Mittelstufe wurde das Fuder eindeutig überladen. Viele Kinder erleben nicht etwa ein erfrischendes «Sprachbad», sie gehen vielmehr im Chaos von drei und nicht selten bis zu fünf Sprachen (Muttersprachen zuhause) unter. Die von der EDK gestützte Mehrsprachendidaktik ist ein Kunstprodukt, mit dem eine Mehrheit der Mittelstufenschüler nichts anfangen kann. Wenn am Schluss eine so schöne Sprache wie das Französisch zum Hassfach wird, ist einiges krumm gelaufen.

Ein Mehrsprachenkonzept für die Primarschule war ursprünglich nicht vorgesehen. Frühenglisch als Weltsprache sollte auf Initiative des Zürcher Bildungsdirektors Ernst Buschor das Frühfranzösisch ablösen. Doch der Schuss ging weit daneben. Man hätte wissen müssen, dass das aus der Popkultur omnipräsente Englisch sofort das Französisch an den Rand drängen würde. Die meisten jüngeren Lehrpersonen entschieden sich, voll aufs Englisch zu setzen. Ausbildungsgänge in Englisch an den Pädagogischen Hochschulen waren gut belegt, während gleichzeitig das Interesse fürs Französisch rapid abnahm. Doch diese Neuorientierung beim Sprachenlernen kam in der Romandie gar nicht gut an. Um keine unnötige Zerreissprobe zu provozieren, entschied sich die EDK schliesslich für die unselige Mehrsprachendidaktik.

Der Widerstand gegen diese Verzettelung beim frühen Fremdsprachenlernen jedoch legte sich nicht. Eine frühe Fremdsprache ist genug, war die Leitidee bei mehreren kantonalen Volksinitiativen für ein neues Sprachenkonzept. Am Ende mischte sich auch noch die nationale Politik in die Diskussion ein. Pädagogische Überlegungen spielten kaum noch eine Rolle, dafür Symbolpolitik umso mehr. Bundesrat Alain Berset drohte den Ostschweizern, im Fall einer Abkehr von der Mehrsprachendidaktik sei das bei den Schülern und vielen Lehrpersonen bevorzugte Englisch zu streichen. Frühfranzösisch habe Priorität, hiess es aus Bern, ohne Rücksicht auf pädagogische Überlegungen. Es erstaunt deshalb nicht, dass danach alle kantonalen Spracheninitiativen abgelehnt wurden.

Ja, Alain Pichard hat recht, wenn er schreibt, dass mit dem schiefen Mehrsprachenkonzept das Französisch ganz bös unter die Räder gekommen ist. Weiterfahren wie bisher und so tun, als funktioniere alles einigermassen, ist nicht länger akzeptabel. Die Pädagogik und weit weniger die Politik ist jetzt herausgefordert.

Die Letzten werden die Letzten sein…

https://condorcet.ch/2019/10/das-edk-fruehfremdsprachenkonzept-eine-parabel-in-sechs-akten-oder-wie-aus-reformitis-big-business-wird/