Betritt man zum ersten Mal ein japanisches Klassenzimmer, scheinen sich alle Vorurteile über Unterricht in Asien zu bestätigen. Die Schülerinnen und Schüler sitzen getrennt an Einzeltischen und blicken nach vorne. Alle tragen die gleiche Uniform: ein weißes Hemd mit Krawatte, dunkelblauen Blazer und graue Hose oder Rock. Die Haare sind bei den Jungen kurz, bei den Mädchen stets im Pferdeschwanz gebunden. Der Mathelehrer steht vorn an der langen Kreidetafel und referiert.

Drill, Druck und Nachhilfe – so erklären sich hierzulande viele den PISA-Erfolg von Ländern wie Japan. Diese Klischees kommen nicht von ungefähr. Ein Großteil der japanischen Schülerinnen und Schüler nimmt private Nachhilfe, um sich auf die Aufnahmeprüfung für die Universität vorzubereiten. Diese stressige Zeit beginnt meist im letzten Jahr der Junior High School, also in der neunten Klasse.

Doch die Schuljahre bis dahin sind von deutlich weniger Prüfungsdruck und Nachhilfe geprägt. Die Kinder lernen gemeinsam und ohne frühe Selektion wie in Deutschland. Die 15-jährigen Schülerinnen und Schüler, die an PISA teilnehmen, haben damit den größten Teil ihrer Schulzeit in einem System ohne besagten Druck und außerschulische Nachhilfe verbracht. Diese Faktoren allein können das gute Abschneiden also nicht erklären.

Entscheidend ist der zweite Blick: Nach zehn Minuten hat der Lehrer seine Einführung zur Wahrscheinlichkeitsberechnung beendet, die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe sollen mehrstufige Baumdiagramme zeichnen. Zuerst versuchen sie sich allein an den Aufgaben. Und dann, ohne dass der Lehrer ein Zeichen gibt, stehen die Jugendlichen allmählich auf und suchen sich eine Kleingruppe, um ihre Ideen zu besprechen. Es wirkt wuselig, es wird gelacht. Später stellen verschiedene Schülergruppen ihre Lösungswege an der Tafel vor. Der Mathelehrer moderiert die Diskussion.

© Alexander Brand)

Greifen die gängigen Stereotypen zu asiatischem Matheunterricht vielleicht doch zu kurz?

Anderer Unterricht, bessere PISA-Ergebnisse?

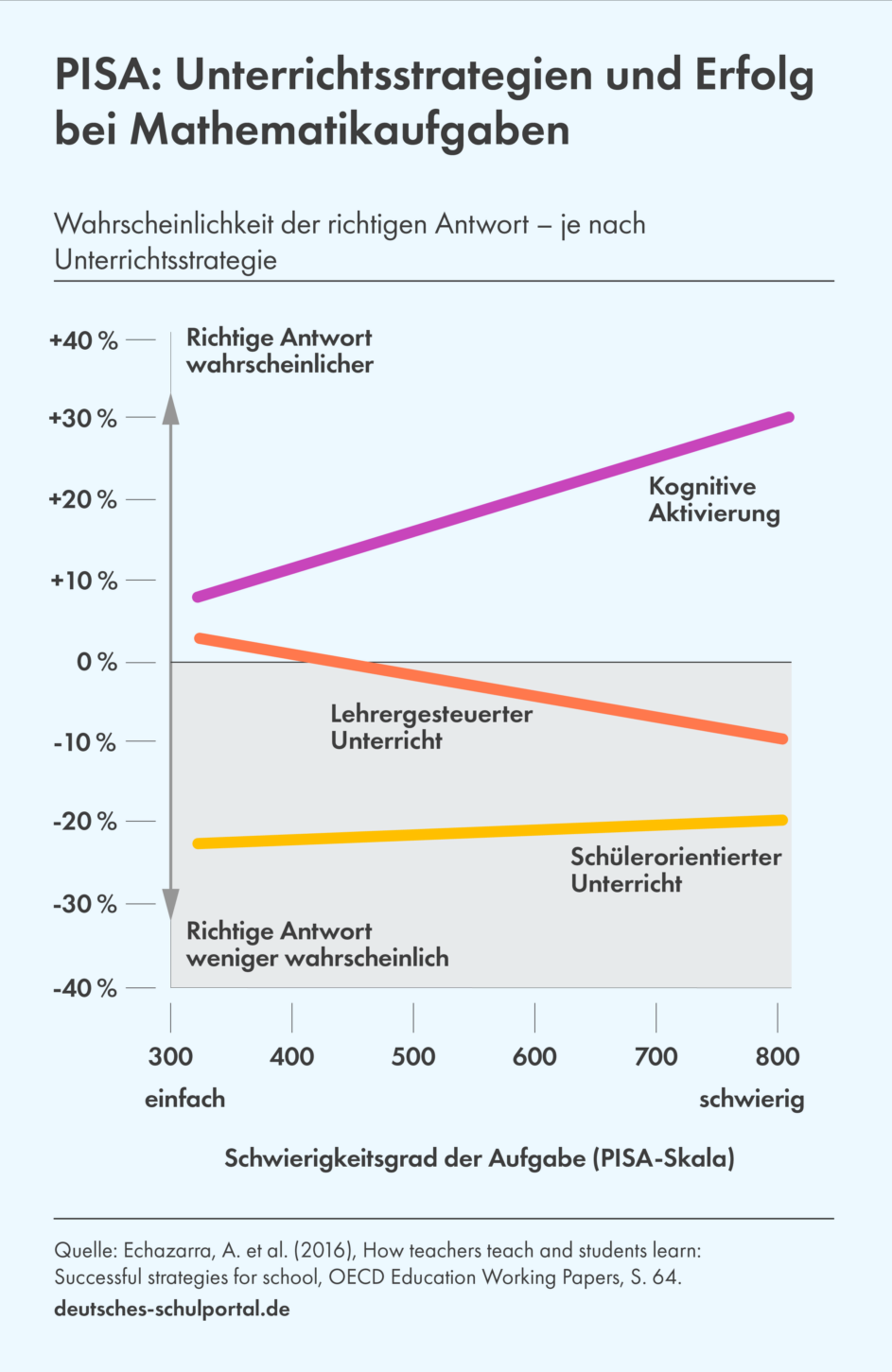

Was viele nicht wissen: Neben den Leistungen von 15-Jährigen erfasst die PISA-Studie auch bestimmte Unterrichtsmerkmale. Als PISA im Jahr 2012 das letzte Mal einen Schwerpunkt auf Mathematik legte, sollten die teilnehmenden Jugendlichen auch angeben, welche Unterrichtsstrategien sie erlebt hatten.

Mit mehreren Items fragte die Studie ab, wie oft die Jugendlichen einen lehrergesteuerten Unterricht, einen schülerorientierten Unterricht oder einen kognitiv aktivierenden Unterricht wahrgenommen haben. Welche Unterrichtsstrategien erhöhen die Wahrscheinlichkeit, eine Mathematikaufgabe richtig zu lösen? Wo besteht ein negativer Zusammenhang? Ein Forschungsteam der OECD hat diese statistischen Zusammenhänge für jedes Land untersucht und zusammengefasst. Untersucht wurde auch, ob bestimmte Unterrichtsansätze bei schweren oder leichten Matheaufgaben besser funktionieren.

Wie PISA diese Unterrichtsstrategien definiert

Lehrergesteuerter Unterricht

Die Lehrkraft …

- gibt vor, was gelernt werden soll,

- setzt klare Ziele,

- fasst die letzte Unterrichtsstunde kurz zusammen,

- stellt Fragen, um zu überprüfen, ob das Gelernte verstanden wurde.

Schülerorientierter Unterricht

Die Lehrkraft …

- stellt unterschiedliche Aufgaben für Lernende mit unterschiedlichem Leistungsniveau,

- sieht Projekte vor, die mindestens eine Woche dauern,

- lässt die Lernenden in kleinen Gruppen arbeiten,

- fordert Lernende auf, sich an der Planung des Unterrichts zu beteiligen.

Kognitive Aktivierung

Die Lehrkraft …

- stellt Aufgaben, die auf verschiedene Weise gelöst werden können,

- stellt Aufgaben, bei denen die Lernenden das Gelernte in neuen Situationen anwenden müssen,

- fordert die Lernenden auf, über ihre eigenen Lösungswege zu entscheiden,

- fordert die Lernenden auf zu erklären, wie sie ein Problem gelöst haben,

- stellt Fragen, die zum Nachdenken über ein Problem anregen.

Die Ergebnisse überraschen. Auf allen Schwierigkeitsstufen besteht ein negativer Zusammenhang zwischen schülerorientiertem Unterricht und dem erfolgreichen Lösen von Mathematikaufgaben. Je schülerorientierter der Unterricht war – zumindest im Sinne der PISA-Definition –, desto schlechter waren die Leistungen. Bei lehrergesteuertem Unterricht sind die Ergebnisse gemischt: Bei einfachen Aufgaben ist der Zusammenhang leicht positiv, bei mittelschweren und schweren Aufgaben wird er leicht negativ. Nur bei der kognitiven Aktivierung besteht unabhängig vom Schwierigkeitsgrad ein positiver Zusammenhang.

Dass lehrergesteuerter Unterricht den PISA-Erfolg besser vorhersagt als schülerorientierter Unterricht, bezeichnet PISA-Studienleiter Andreas Schleicher als „eines der am meisten diskutierten Ergebnisse von PISA“. Manche würden es für einen statistischen Zufall halten, so Schleicher, es sei aber ein stabiles Ergebnis. Es liege auch nicht daran, dass lehrergesteuerter Unterricht häufiger in den ostasiatischen Ländern anzutreffen sei, die aus anderen Gründen bei PISA gut abschneiden; das Muster gebe es in Ost und West.

Schleicher widerspricht auch dem Argument, dass lehrergesteuerter Unterricht nur gut auf Tests vorbereite, in denen es um das Abrufen von auswendig Gelerntem gehe. Bei PISA müssten die Schülerinnen und Schüler über Fächergrenzen hinweg denken und ihr Wissen kreativ in neuen Situationen anwenden. Er schreibt: „Vielleicht ist es an der Zeit, damit aufzuhören, den lehrergesteuerten und schülerorientierten Unterricht gegeneinander auszuspielen und zu behaupten, der eine sei altmodisch und erdrückend, der andere zukunftsorientiert und förderlich.“ Beide Ansätze hätten eindeutig ihre Berechtigung.

Vielleicht ist es an der Zeit, damit aufzuhören, den lehrergesteuerten und schülerorientierten Unterricht gegeneinander auszuspielen und zu behaupten, der eine sei altmodisch und erdrückend, der andere zukunftsorientiert und förderlich.

Andreas Schleicher (aus dem Englischen übersetzt)

Die kognitive Aktivierung im Unterricht ist entscheidend

Ein Blick auf die Ergebnisse zeigt aber auch: Wenn es darum geht, bei den mittelschweren und schweren Mathematikaufgaben zu punkten, reicht weder ein lehrergesteuerter noch ein schülerorientierter Unterricht aus. In der Bildungsforschung werden diese Strategien den sogenannten Oberflächenstrukturen von Unterricht zugeordnet – sie sind leicht zu beobachten, aber kaum wirksam für den Lernerfolg. Viel wichtiger sind die Tiefenstrukturen: Was passiert in den Köpfen der Kinder? Unterstützt die Lehrkraft ausreichend? Gibt es ein förderliches Lernklima? Gerade der Punkt der kognitiven Aktivierung scheint zentral zu sein. Sie ist umso wichtiger, je anspruchsvoller die PISA-Aufgabe ist.

Werden im Mathematikunterricht also Aufgaben behandelt, die zum Nachdenken anregen und nicht nach Schema F gelöst werden können? Um solche Fragen zu untersuchen, wurden für die 2020 erschienene TALIS-Videostudie zahlreiche Mathestunden der achten Klasse gefilmt und ausgewertet. Neben Deutschland waren Japan, China, England, Spanien, Chile, Kolumbien und Mexiko beteiligt.

Wie misst die TALIS-Videostudie kognitive Aktivierung im Unterricht?

Die Videostudie beurteilt die kognitive Aktivierung im Unterricht nach sechs Kriterien.

- Denkweise der Schülerinnen und Schüler ergründen: Vielzahl an Schülerbeiträgen ist sichtbar, Lehrkraft regt zu detaillierten Antworten an

- Anspruchsvolle Fragen: Fragen zielen auf Begründungen, Zusammenführungen, Analysen oder Vermutungen ab

- Explizite Verknüpfungen: Verknüpfungen zwischen verschiedenen Aspekten der Mathematik werden hergestellt

- Mehrere Lösungswege: Lernende nutzen mehrere Lösungsstrategien und Begründungen

- Mathematisches Verständnis: Lernende erklären, warum ein Verfahren funktioniert oder was dessen Ziele oder Merkmale sind

- Beschäftigung mit kognitiv anspruchsvollen Inhalten: Aufgaben erfordern ein tieferes analytisches, beurteilendes oder kreatives Denken

Für Deutschland sind die Ergebnisse ernüchternd. Japan hingegen liegt bei der kognitiven Aktivierung auch im internationalen Vergleich an der Spitze.

- In Deutschland wurden nur 12 Prozent der Klassen im Unterricht häufig mit herausfordernden Aufgaben konfrontiert. In Japan war es fast jede zweite Klasse (46 Prozent).

- Knapp jede vierte Klasse in Deutschland (24 Prozent) wurde überhaupt nicht mit herausfordernden Aufgaben konfrontiert. In Japan war dies in nahezu keiner Klasse der Fall.

- In Japan ging jede zweite Erklärung der Lehrkraft auf tiefere mathematische Inhalte ein (55 Prozent), in Deutschland nur knapp jede fünfte Erklärung (18 Prozent).

Da es sich bei der deutschen Stichprobe überwiegend um Gymnasien handelt, ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse für Deutschland sogar nach oben verzerrt sind.

Strukturiertes Problemlösen

Solche Befunde sind nicht neu. Bereits in den 90er-Jahren, als im Rahmen der TIMSS-Studie die erste internationale Videostudie zum Mathematikunterricht veröffentlicht wurde, zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Während in Japan in 42 Prozent der Mathestunden verschiedene Lösungswege der Schülerinnen und Schüler diskutiert wurden, waren es in Deutschland nur 14 Prozent.

Die Bildungsforscher James Stigler und James Hiebert analysierten damals die gefilmten Unterrichtsszenen. Dabei fiel ihnen ein typisches Muster für den kognitiv aktivierenden Unterricht in Japan auf: Zuerst fasst die Lehrkraft das Ergebnis der letzten Stunde zusammen. Dann stellt sie ein Problem vor, das die Grundlage der Stunde bildet. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten zunächst allein, dann in Kleingruppen an einer Lösung. Die verschiedenen Lösungen werden anschließend im Plenum vorgestellt und diskutiert. Dabei kommentiert und verknüpft die Lehrkraft die Ideen und fasst am Ende die wichtigsten Punkte zusammen. Stigler und Hiebert bezeichnen diesen Unterrichtsansatz als „strukturiertes Problemlösen“.

Kooperatives Lernen statt Individualisierung

Solche Ansätze sind auch knapp 30 Jahre nach der ersten Videostudie präsent, so beschreibt es ein Mathelehrer für die Oberstufe. „Natürlich haben die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Leistungsniveaus“, sagt er. „Aber ein und dieselbe Frage kann einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben.“ In der Fachdidaktik nennt man solche Aufgaben selbstdifferenzierend. Und nicht jedes Kind müsse alle vorgestellten Lösungswege nachvollziehen können, so der Oberstufenlehrer.

Dieses Prinzip erkannten Stigler und Hiebert auch in den Unterrichtsvideos: Während im Westen die Lehrkräfte den leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern einfache Aufgaben stellten, würden die japanischen Lehrkräfte die Heterogenität in der Klasse als Ressource sehen. Denn gerade die Vielfalt an Lösungsansätzen, die man in einer heterogenen Klasse erhält, ermögliche es den Lernenden, diese zu vergleichen und Verbindungen zwischen ihnen herzustellen. Mit anderen Worten: Lehrkräfte in Japan begegneten der Heterogenität im Klassenzimmer mit kooperativem statt individualisiertem Lernen.

Natürlich haben die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Leistungsniveaus, aber ein und dieselbe Frage kann einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben.

Mathematiklehrer aus Japan

Drill und Problemlösen – wie passt das zusammen?

Wie passt das zu der landläufigen Meinung, Unterricht in Asien bestehe aus Drill und Auswendiglernen? Die Antwort des Mathelehrers: Das Problemlösen ist immer erst der zweite Schritt. Zuerst müssten die Grundlagen erklärt und eingeübt werden – und ja, das bedeute auch, dass die Schülerinnen und Schüler viele Formeln verinnerlicht haben müssen. Auch das konnten Stigler und Hiebert in den Videos von damals beobachten.

Aber diese Formeln seien wie Werkzeuge, sagt der Lehrer. Sie würden kombiniert, um neue Formeln abzuleiten und neue, anspruchsvolle Probleme zu lösen. Erst dann beginne die Mathematik. Das sei ein bisschen wie Vokabeln in einer Fremdsprache. Man muss sie auswendig können, aber dann auch richtig kombinieren.

Jeden Tag ein zehnminütiges Zeitfenster für einen “Rechen-Drill”

Auch ein solides Vorwissen ist wichtig. In der Grundschule gibt es jeden Tag ein zehnminütiges Zeitfenster für einen „Rechen-Drill“. Alle Klassen bekommen ein DIN-A3-Blatt mit 100 einfachen Rechenaufgaben – plus, minus, mal, geteilt. Die Lehrerin steht vorne und stoppt die Zeit, während die Kinder eifrig ihre Antworten aufschreiben. Nach fünf Minuten sind alle fertig, dann wird fünf Minuten lang im Chor korrigiert. Die Idee dahinter: Wenn diese Grundlagen automatisiert werden, schafft das im Gehirn Kapazität für komplexere Aufgaben.

Es fällt schwer, den japanischen Mathematikunterricht in eine Schublade zu stecken. Obwohl die Lehrkraft den Unterricht steuert, dominieren die Denkprozesse der Lernenden. Trotz geringer Individualisierung fordert der Unterricht die Schülerinnen und Schüler auf ihrem jeweiligen Niveau heraus. Formeln müssen zwar auswendig gelernt werden, aber mehr als in Deutschland steht die Kreativität im Vordergrund.

Wenn Bildungsdaten erheben helfen würde, wäre Deutschland Weltspitze.