Geben Sie den Text im Lehrplan 21 zu den überfachlichen Kompetenzen in den Blabla-Index.

Die Ausprägung der personalen und sozialen, etwas weniger der methodischen Kompetenzen, wird zu einem grossen Teil vom familiären und weiteren sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen bestimmt. Im schulischen Kontext werden sie weiter entwickelt und ausgebildet.

Zum einen werden überfachliche Kompetenzen im alltäglichen schulischen Zusammenleben gefördert und erweitert. Zum anderen bietet der Unterricht durch die vertiefte Auseinandersetzung mit Fachinhalten Gelegenheit, an überfachlichen Kompetenzen zu arbeiten. Je nach Aufgabe, Zielsetzung und Voraussetzungen der Lernenden sind unterschiedliche personale, soziale und methodische Kompetenzen hilfreich, um eine Aufgabe zu lösen. Es gehört zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen, die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern. Der Projektunterricht in der 3. Klasse der Sekundarschule baut auf den bis dahin erworbenen überfachlichen Kompetenzen auf (siehe Projektunterricht). Die überfachlichen Kompetenzen tragen zur Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung bei. (Siehe auch Grundlagen, Kapitel Bildung für Nachhaltige Entwicklung.)

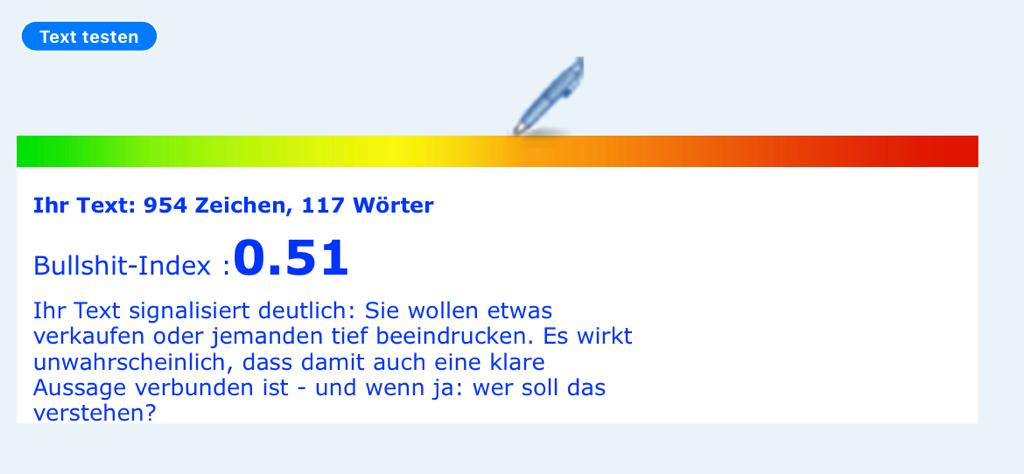

Und Sie erhalten folgende Bewertung!

Naja, wenn ich den obigen Text unter http://www.blablameter.de/

eingebe, dann ist das Ergebnis auch nicht wirklich berauschender… 😉

“Ihr Text: 1689 Zeichen, 222 Wörter

Bullshit-Index :0.43

Ihr Text riecht schon deutlich nach heißer Luft – Sie wollen hier wohl offensichtlich etwas verkaufen oder jemanden tief beeindrucken. Für wissenschaftliche Arbeiten wäre dies aber noch ein akzeptabler Wert (leider)”