An meinen ersten Schultag als Primarlehrer kann ich mich sehr gut erinnern. Es war ein Tag voller Selbstzweifel. Die Sommerferien über habe ich mich vorbereitet, habe fünf Wochen über dem Lehrplan gebrütet, Themen aufgegleist, Arbeitsblätter gestaltet, mir die wichtigsten Regeln für meine künftige Klasse ausgedacht.

Und dann läutete die Schulglocke. Es war zehn vor acht Uhr morgens, mein Zimmer befand sich im dritten Stock. Von weitem hörte ich die Kinder die Treppe hochstürmen. Ein Stimmengewirr, voller Zuversicht, voller Gelächter, dazu das klatschende Geräusch der näherkommenden Schritte auf dem Steinboden.

Kann ich das wirklich? Habe ich überhaupt das Zeug zum Lehrer? Oder bin ich nicht vielmehr ein Scharlatan, der die Rolle eines Lehrers mimt – einer also, dem die Eltern ihre Kinder besser nicht anvertrauen sollten?

Ich stand mitten in meinem Klassenzimmer irgendwo im Kanton Appenzell Innerrhoden, und ich wurde von einer quälenden Frage heimgesucht: Kann ich das wirklich? Habe ich überhaupt das Zeug zum Lehrer? Oder bin ich nicht vielmehr ein Scharlatan, der die Rolle eines Lehrers mimt – einer also, dem die Eltern ihre Kinder besser nicht anvertrauen sollten?

Jetzt war es zu spät. Zu spät für einen Rückzug. Jetzt hiess es: einfach machen. Die Schülerinnen und Schüler nahmen ihre Finken aus dem Thek, verstauten ihre Schuhe im Gestell und bildeten vor dem Eingang des Klassenzimmers eine Schlange. Ich stellte mich an den Türrahmen, begrüsste sie und lernte zum ersten Mal ihre Namen.

Von dem Moment an funktionierte ich einfach. Nicht nur an diesem ersten Schultag, sondern die ganzen drei Jahre, in denen ich Primarlehrer war. Vieles machte ich intuitiv richtig. Vieles auch falsch. Ich geriet in Situationen, die ich mir nie hätte vorstellen können, ich erlebte viel Schönes, Bereicherndes, ich gelangte aber auch an meine Grenzen – und darüber hinaus.

Vor allem aber machte ich eines: Ich lernte erst nach dem Studium, ein Lehrer zu sein.

Mein Lehrdiplom, mein Bachelor of Arts in Primary Education, beides sind nur Dokumente, die ich während meiner dreijährigen Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen erworben habe. Die Fähigkeit zu unterrichten, eine Klasse zu führen, zu lehren, zu trösten, zu schimpfen, zu loben, zu erziehen, all das habe ich dort nicht gelernt. Die 24 Schülerinnen und Schüler meines ersten Klassenzugs haben es mir beigebracht.

Falsche Erwartung an den Job.

Das sagt sehr viel Gutes über den Lehrerberuf aus. Aber nicht viel Gutes über die Ausbildung. Denn egal in welchem Kanton, die Kritik an den pädagogischen Hochschulen ist immer wieder dieselbe: Sie bereiten angehende Lehrkräfte nicht ausreichend auf ihren Job vor. Das taten sie damals nicht, das tun sie auch heute noch nicht. Das Studium ist zu theorielastig, und es hat mit dem, was einem im ganz normalen Schulalltag blüht, nur wenig zu tun.

Das wird auch mit Blick auf den akuten Lehrermangel klar, der gerade wieder einmal von sich reden macht. Im Fokus der öffentlichen Debatte stehen dabei vor allem die aufsehenerregenden Massnahmen, die der Kanton Zürich ergreift. Die hiesige Bildungsdirektion will nach den Sommerferien Personen ohne Lehrdiplom vor die Klassen stellen. Und die Pädagogische Hochschule Zürich rief ihre Studierenden jüngst dazu auf, ihre Ausbildung zu unterbrechen, um per sofort in den Lehrerberuf einzusteigen. Schulgemeinden wiederum versuchen mit Reka-Gutscheinen oder Gratis-Parkplätzen bei Lehrerinnen und Lehrern zu punkten.

Solche Massnahmen zeigen, wie ratlos man angesichts der Personalnot an den Schulen ist. Dabei sind die Hauptgründe für den gegenwärtigen Mangel an Lehrkräften schon länger bekannt: Er ist auf die hohen Schülerzahlen zurückzuführen – sowie auf die Babyboomer-Lehrer, die in Pension gehen und eine grosse Lücke hinterlassen. Auch die hohe Zahl an Teilzeit-Arbeitnehmenden wird als Erklärung aufgeführt.

Jede Fünfte beendet ihre Karriere als Lehrerin innerhalb der ersten fünf Jahre. Die Gründe dafür mögen divers sein.

Dabei geht ein wichtiger Punkt vergessen: die hohe Zahl an Berufsaussteigern. Jede Fünfte beendet ihre Karriere als Lehrerin innerhalb der ersten fünf Jahre. Die Gründe dafür mögen divers sein. So ist etwa nicht klar, wie viele von ihnen ihren Job wirklich an den Nagel hängen – und wie viele lediglich eine Pause einlegen, etwa aufgrund von Mutterschaft oder einer beruflichen Auszeit.

Klar ist jedoch: Diese Gründe alleine können das Problem nicht gänzlich erklären. Viele junge Lehrerinnen und Lehrer haben nach ein paar Jahren im Beruf bereits genug. Schuld daran trägt auch die Ausbildung.

PH-Studierende haben vielleicht gelernt, zehnseitige Selbstreflexionen zu schreiben. Oder eine Seminararbeit zum Thema Grafomotorik zu gestalten. Doch für vieles, was angehenden Lehrkräften in ihrem Berufsalltag blüht, bietet das Studium keine Unterstützung.

Eine grosse Zahl an frischgebackenen Lehrkräften hat falsche Erwartungen an den Job. Darin sind sich Fachkräfte und Verbände einig. Die Frage ist bloss: Wieso? Die Antwort kann nur lauten: Die pädagogischen Hochschulen haben die angehenden Lehrerinnen und Lehrer zu wenig auf ihren bevorstehenden Berufsalltag vorbereitet.

PH-Studierende haben vielleicht gelernt, zehnseitige Selbstreflexionen zu schreiben. Oder eine Seminararbeit zum Thema Grafomotorik zu gestalten. Doch für vieles, was angehenden Lehrkräften in ihrem Berufsalltag blüht, bietet das Studium keine Unterstützung.

Zum Beispiel einen verhaltensauffälligen Schüler beruhigen, der Unruhe stiftet und den Unterricht stört. Eine Schülerin trösten, die in Tränen aufgelöst in die Schule kommt, weil ihr Hund gestorben ist. Ein Klassenlager planen und durchführen. Sich Grenzen setzen, um nicht bereits nach einem Jahr ausgebrannt zu sein.

Aber auch ganz fundamentale Fragen bleiben unbeantwortet: Wie führe ich eine Klasse? Und was für ein Lehrer möchte ich überhaupt sein?

Von den pädagogischen Hochschulen hört man jeweils ein Gegenargument auf diesen Vorwurf: An den Bildungsinstituten sind heute rund doppelt so viele Personen eingeschrieben wie noch vor 15 Jahren. Die Verantwortlichen sagen sich: Seht her, unsere Ausbildung ist so attraktiv wie noch nie. Doch das ist ein Fehlschluss. Der Beruf ist nach wie vor attraktiv, ja. Vor allem in der gegenwärtigen Lage, wo man sich als angehende Lehrperson Arbeitsort und Pensum regelrecht aussuchen kann. Zudem bietet die Arbeit einen guten Lohn und eine sichere Stelle.

Am wichtigsten aber ist: Es gibt wohl wenig Sinnstiftenderes, als Lehrerin oder Lehrer zu sein. Kinder auf ihrem Bildungsweg zu begleiten, ihnen Sachen beizubringen und am Ende des Schuljahres zu sehen, wie viele Fortschritte sie gemacht haben. Vor einer Klasse zu stehen, ist aufregend, anstrengend und alles andere als langweilig.

Zu akademisch, zu theoretisch, viel zu kopflastig.

All das kann man von der Ausbildung leider nicht behaupten. Egal ob man Studierende befragt oder Lehrpersonen, die ihr Diplom an einer PH abgeschlossen haben, man hört immer wieder dieselben Kritikpunkte: Die Seminare und Module sind zu akademisch, zu theoretisch. Alles ist viel zu kopflastig – und weit weg von der Realität im Klassenzimmer. Lerninhalte würden mit wissenschaftlichen Texten erstickt, konkrete Probleme in Kolloquien zerredet.

Dabei haben die pädagogischen Hochschulen reagiert. Im Vergleich zur Anfangszeit in den Nuller-Jahren gibt es heute mehr Praktika. In Zürich besuchen Studierende bereits im ersten Semester alle zwei Wochen für einen Tag eine Schule. Und im zweiten Jahr folgt das Herzstück der Ausbildung: das siebenwöchige Quartalspraktikum. Zwei Studierende übernehmen dabei gemeinsam den ganzen Unterricht einer Klasse. Im dritten Jahr folgt das Lernvikariat, das heisst: drei Wochen als Stellvertretung unterrichten, während die Klassenlehrerin auf Weiterbildung ist.

Dass es heute mehr Praxisbezug gibt im PH-Studium, ist sicher positiv. Doch die Zahl der Praktika ist – verteilt auf eine Studiumsdauer von drei Jahren – immer noch zu wenig. Und sie haben ein grundsätzliches Problem: Sie sind in Watte gepackte Schulrealität.

Die Situation ist zu vergleichen mit einer Fahrstunde: Im Auto sitzt man zwar am Steuer, aber da ist immer noch einer nebenan, der auf die Bremse tritt, falls es brenzlig wird. Die Situation ist verkrampft und irgendwie unnatürlich.

Dasselbe gilt für die Praktika. Während des Unterrichts ist man nie allein. Irgendwo hinten im Raum sitzt die Klassenlehrerin mit dem Block auf dem Schoss. Sie beobachtet, wie man unterrichtet, macht sich Notizen, schaut aus dem Fenster oder gähnt zwischendurch. Das ist nicht nur unangenehm, es hindert einen auch daran, herauszufinden, welche Art von Lehrerin oder Lehrer man ist.

Jeder Unterrichtsstil ist unterschiedlich. Man kann ihn nicht aus Büchern ableiten. Diese individuelle Ausbildung fehlt jedoch an den pädagogischen Hochschulen. Das Studium bereitet angehende Lehrerinnen nicht darauf vor, ihren eigenen Stil zu finden. Es ist mehr darauf ausgelegt, 180 ECTS-Punkte zu sammeln. Das Studium verkommt zur Punktejagd.

Doch nicht jeder gute Student wird zu einem guten Lehrer. Nicht jeder, der Didaktik mit Bestnoten abschliesst, hat das Zeug, vor einer Klasse zu stehen. Fragt man langjährige Lehrerinnen und Lehrer nach der wichtigsten Eigenschaft einer Lehrperson, lautet die Antwort: Sie muss eine Persönlichkeit sein, sie muss gut mit Menschen können, sie muss Kinder in ihren Bann ziehen.

Natürlich sollte sie auch einen theoretischen Rucksack mitbringen, das ABC von Didaktik und Pädagogik beherrschen. Sie sollte wissen, wie man den Unterricht strukturiert und Themen am besten an die Schülerinnen und Schüler bringt.

Geht es aber darum, eine Klasse zu führen, gibt es keine bessere Lektion, als vor eine Klasse zu stehen. Alleine. Ins kalte Wasser geworfen zu werden. Mit schwierigen Situationen konfrontiert zu werden, Lösungen zu finden, Fehler zu machen.

So war es auch bei mir. In den ersten Monaten als Lehrer habe ich mehr gelernt als zuvor in drei Jahren PH-Studium. Ich wurde vom unsicheren Fachhochschulabgänger zum Lehrer. Ich lernte diesen Beruf lieben – mit all seinen Facetten. Dass ich den Job gewechselt habe, hat andere Gründe. Ich wollte einfach noch etwas anderes ausprobieren.

Die Fachhochschulen wüssten es eigentlich besser.

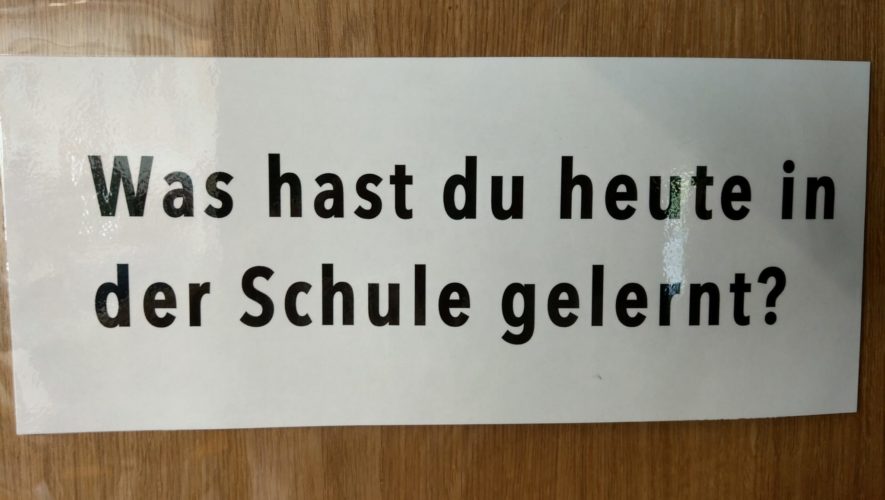

Seltsam ist, dass die pädagogischen Hochschulen ihren Studierenden noch immer zu wenig echte Praxis bieten. Dabei sollten sie es besser wissen. Während meines Studiums haben die Dozierenden einen Spruch immer wieder gepredigt, und der geht so: «Sage es mir, und ich vergesse es. Zeige es mir, und ich erinnere mich. Lasse es mich tun, und ich verstehe es.»

Der Satz soll von Konfuzius stammen, und er ist absolut richtig. Umso unverständlicher ist es, dass die Fachhochschulen genau dieses Mantra nicht leben. Sie sagen ihren Studierenden vieles, das vergessen wird. Sie zeigen ihnen manchmal Sachen, an die sie sich vielleicht erinnern. Und nur ganz selten lassen sie die angehenden Lehrerinnen und Lehrer auch das tun, wofür sie eigentlich hier sind: unterrichten. Alleine. Ohne Beifahrer.