Ein kleines unsichtbares „Ding“ hat ein ganzes Land auf Stand-by-Modus umgepolt. Viele arbeiten im Homeoffice, andere halten die Stellung – als Stillstandsverwalter an leeren Orten. Wir leben in einer Art Bermudadreieck, im Spannungsfeld zwischen Freiheit, Gesundheit, Sicherheit. Das hat seinen Preis: Manches muss verschoben, Unzähliges abgesagt werden. Vieles steht still. Der Rückzug ins private Refugium und in die eremitische Klausur zeigt Folgen – auf psychischer wie sozialer Ebene.

Von der Kraft innerer Bilder

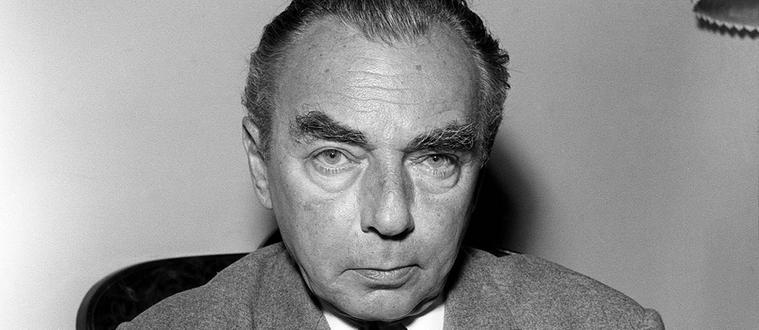

Was aber fördert die Resilienz; was stärkt die psychische Widerstandskraft in diesen Zeiten? Und was führt zur „Trotzmacht des Geistes“, wie es der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor E. Frankl ausgedrückt hat? Da ist in den Medien viel von Sport die Rede und von Lichttherapien, auch von Telefonhotlines, gar von Online-Heilbehandlungen. Eines aber haben die Medien übersehen: Bei manchen Menschen sind es innere Bilder, die Kraft verleihen und Zuversicht verströmen.

Lange Zeit hing das Bild in meinem Schulzimmer: das Mädchen und der Schmetterling, sein achtsamer Blick und sein behutsamer Umgang mit dem zartgliedrigen Geschöpf. Es gefällt mir. Die Zeit der Sommervögel ist zwar vorbei, doch die bildliche Botschaft bleibt. Wir brauchen etwas Leichtes – etwas, das uns weg von uns selber führt und uns gleichzeitig stärkt. Ein Antidepressivum von der leichten Art. Gerade in diesen so anspruchsvollen und unsicheren Zeiten, in dieser bedrängenden Gegenwart.

„Wo begann, was mich entfärbte?“

Das Mädchen auf dem Bild weiss: Ich darf die Flügel des Sommervogels nicht berühren, darf sie nicht entfärben. Wenn ich die Stäubung störe, wenn ich diese feinen, winzig kleinen Schuppen schädige, kann der Sommervogel nicht mehr fliegen. Er verhungert.

Auch wir brauchen diese inneren Flügel – in dieser aktuellen Situation erst recht. Die feine Stäubung darf darum nicht verloren gehen. Sonst fehlen der Seele die Flügel. Das Bild erinnert an das Gedicht des Poeten Robert Walser „Was fiel mir ein?“ An einer Stelle fragt der sensible Schweizer Dichter: „Wann ging die feine Stäubung dem Schmetterling in mir verloren?“ Und er fragt weiter: „Wann fing es an, wann, wo begann, was mich entfärbte […]?“[1]

Wir alle brauchen diese inneren Flügel

Das sind Fragen, die wir uns irgendwann alle einmal stellen. Die Gefahr des inneren Entfärbens! Sie ist in diesen Tagen nicht kleiner geworden. Ganz im Gegenteil. Doch unsere Seelen brauchen Flügel. Behalten wir darum die feine Stäubung – den unsicheren Zeiten zum Trotz! Der liebevolle Blick des Mädchens und sein sorgsamer Umgang mit dem feingliedrigen Sommervogel symbolisieren es.

Vieles ist in diesen Tagen, Wochen, Monaten durcheinandergeraten, manches vielleicht sogar zerstört worden. Das Corona-Virus nimmt keine Rücksicht auf Pläne und Projekte. Und gleichzeitig ist allen bewusst: Die feine Stäubung in uns darf nicht verloren gehen. Innere Bilder helfen. Vielleicht sogar das vielsagende Bild vom Mädchen mit dem Schmetterling.

[1] Bernhard Echte (Hrsg.), Das Buch Robert Walser. Sein Leben in Bildern und Texten. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2008.

Der Beitrag von Carl Bossard ist wunderbar, wichtig und herzerwärmend. Er ist ein Kontrapunkt zu all der negativen Berichterstattung in dieser Zeit..

Das Buch von Viktor E. Frankl, “…Trotzdem Ja zum Leben sagen (Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager)”, Penguin Verlag, ist absolut lesenswert