Bild: fabü

Von Schwächen und Stärken

Im sehenswerten Film «About Time» wartet Regisseur Richard Curtis mit einer bemerkenswerten Szene auf: Am Strand von Cornwall wird Mary bei ihrer allerersten Begegnung mit der Familie ihres neuen Freundes mit einer unerwarteten Frage konfrontiert:

«Was sind deine Fehler … ich meine, deine kleinen Schwächen?», möchte ihre künftige Schwiegermutter wissen.

Sichtlich verdutzt sucht Mary nach einer passenden Antwort und sagt dann verlegen: «Also … ähm … ich bin sehr unsicher.»

«Sympathisch.»

«Okay … Ich kann manchmal ziemlich schlechte Laune haben.»

«Unerlässlich! Wie bringt man die Kerle sonst dazu, folgsam zu sein?»

Mary schmunzelt, denkt kurz nach und gesteht: «Und ich hab natürlich … ich hab eine Schwäche für Ihren Sohn.»

«Die hab ich auch.»[1]

Schwäche als Türöffner, Schwäche als Vertrauensbeweis, Schwäche als Stärke. Berührend ehrlich.

Hätte die künftige Schwiegermutter – ihres Zeichens wissenschaftliche Mitarbeiterin im Departement of Education, spezialisiert auf die statistische Verwertbarkeit von Persönlichkeitsprofilen – Marys personale und soziale Kompetenzen mit Hilfe eines standardisierten Prädikatenrasters zu be-urteil-en versucht, wäre der erste Gedankenaustausch zwischen den beiden Frauen wohl in diesem oder ähnlichem Fachjargon geführt worden:

«Was sind deine Stärken?

(Oha, jetzt muss ich zeigen, was ich kann.)

«Ich traue mir viel zu, bin zuversichtlich und mutig.»

«Kannst du dich spontan und offen äussern?»

(Wer A sagt, muss auch B sagen.)

«Selbstverständlich. Meine Auftrittskompetenz perfektioniere ich stetig. Mein Motto: attraktiv, wortgewandt, schlagfertig.»

«Kannst du deine Gefühle kontrollieren, auch wenn du betroffen bist? Direkt gefragt: Verfügst du über eine altergesmässe Frustrationstoleranz?»

(Upps, jetzt geht es ans Eingemachte. Da rühre ich besser mit der grossen Kelle an.)

«Unbeherrschtheit, Wut und Ärger liegen mir fern. Schwierigen Situationen pflege ich stets konstruktiv zu begegnen. In Konfliktsituationen achte ich konsequent darauf, faire Mittel einzusetzen.»

«Kannst du dich an Regeln und Abmachungen halten und so zu einem angenehmen Klima in der Beziehung beitragen?»

(Das hab ich nun davon … Doch es führt kein Weg mehr zurück: Ich setze noch einen obendrauf.)

«Geordnete Bahnen sind der Garant für eine erfolgreiche Partnerschaft.»

«Welche weiteren Talente zeichnen dich aus?»

(Höchste Zeit, dem neurotischen Verhör ein Ende zu bereiten.)

«Ich bin pünktlich, ehrgeizig, pflichtbewusst und zuverlässig. Ich kann gut planen und verfüge über einen ausgeprägten Ordnungssinn. Meine ausgeklügelten Strategien stellen sicher, dass ich das Leben im Griff habe und nicht umgekehrt. Und: Ich lasse meine Neugierde erkennen, indem ich Ihnen nun meinerseits zwei Fragen stelle. Erstens: Aufgrund welcher Prädikate haben Sie Ihren Ehemann ausgesucht? Und zweitens: Mit welchem Recht stellen Sie mir derart übergriffige Fragen?»

Stärke als Angeberei, Stärke als Phrasendreschflegel, Stärke als Schwäche. Abstossend künstlich.

Im Privatleben tabu – an der Volksschule die zielorientierte Norm

Zugegeben: Im Privatleben dürfte es wohl niemandem in den Sinn kommen, auf diese groteske Art und Weise die Zuneigung, geschweige denn das Vertrauen eines potenziellen Freundes, einer potenziellen Schwiegertochter (oder ganz generell seiner Mitmenschen) gewinnen zu wollen. Umgekehrt liesse sich hoffentlich auch kaum jemand derart penetrant über seine Charaktereigenschaften und Haltungen aushorchen, ohne Widerstand zu leisten.

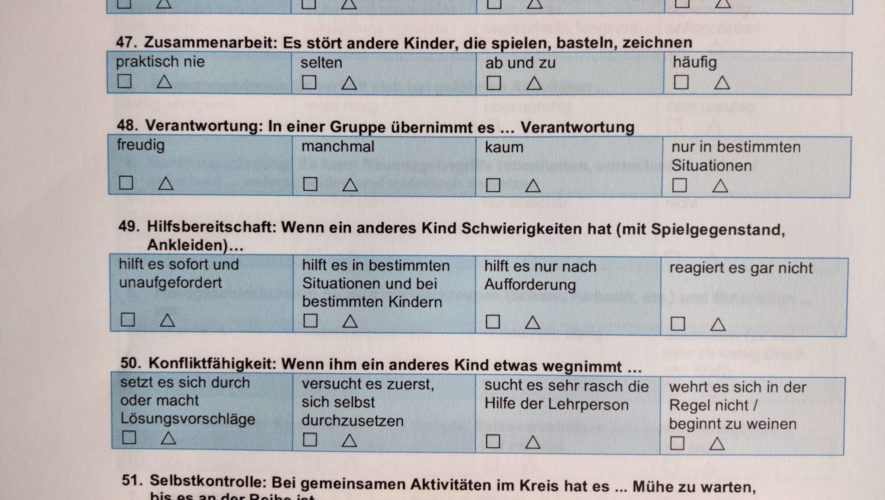

Im Zeitalter von Kompetenzorientierung und Vermessungsindustrie jedoch findet sich die gesamte Schülerschaft mindestens einmal pro Jahr auf einem durchaus vergleichbaren Prüfstand wieder. An den flächendeckend verordneten Elterngesprächen, auf der Höhe der Zeit, neu «Standortbestimmungsgespräche» genannt, sind die Lehrpersonen dazu aufgerufen, die sozialen und personalen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler zu be-urteil-en und zu be-wert-en – und zwar ausgiebig. Mit Hilfe ausladender Kriterienlisten soll nicht nur das Lern- und Arbeitverhalten, sondern auch das Sozialverhalten in Sherlock-Holmes-Manier akribisch unter die Lupe genommen werden.

So erfahren Eltern etwa, ob ihr fünfjähriges Kind im Kindergarten zielorientiert spielen, seine Zeit einteilen und die Welt differenziert wahrnehmen kann. Damit nicht genug: Dem standardisierten Beurteilungsbogen können sie gar entnehmen, ob ihr Kind fähig ist, seine Stärken und Schwächen richtig (sic!) einzuschätzen, es also über eine Kompetenz verfügt, die der angeblichen Unfehlbarkeit des Papstes in nichts nachsteht.

Das ideale Lernwesen erscheint rechtzeitig in einer unterrichtstauglichen körperlichen Verfassung, arbeitet sorgfältig, zuverlässig, diszipliniert, konzentriert, eigenverantwortlich und zielorientiert.

Ein Blick in die verschiedenen Kriterienkataloge der Deutschschweizer Erziehungsdepartemente der letzten Jahre zeigt, wie sich das ideale Lernwesen, nennen wir es scholasticum idealis, nach dem Willen und der Vorstellung der pädagogischen Schreibtischelite zu verhalten und zu präsentieren habe. Die schiere Menge an bis ins Detail definierten Prädikaten, mit denen die Verhaltensmerkmale des schoalisticum idealis auf seitenlangen Kompetenzrastern bewertet wird, verschlägt einem Atem und Sprache gleichermassen:

Das ideale Lernwesen erscheint rechtzeitig in einer unterrichtstauglichen körperlichen Verfassung, arbeitet sorgfältig, zuverlässig, diszipliniert, konzentriert, eigenverantwortlich und zielorientiert.

Es beteiligt sich aktiv am Unterrichtsgeschehen, stellt themenorientierte Fragen, schaut kritisch auf seine Lernwege zurück, setzt die daraus gewonnenen Schlüsse mit Hilfe von fachspezifischen Lernstrategien um und plant die weiteren Arbeitsschritte zielorientiert.

Es beteiligt sich konstruktiv am Dialog, bringt seinem Gegenüber Achtung, Wärme und Toleranz entgegen, vertritt seine Standpunkte verständlich und glaubwürdig, kommuniziert sachlich und zielorientiert.

Des Weiteren lässt es sich nicht unter Druck setzen, kann Verfahren konstruktiver Konfliktbewältigung anwenden, den Konsens suchen und anerkennen, nutzt dazu die von der Schule bereitgestellten Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung, und dies – Sie ahnen es – zielorientiert.

Dabei reflektiert es die Wirkung der Sprache, nimmt herabwürdigende verbale Ausdrucksformen nicht passiv hin und achtet seinerseits auf einen respektvollen, wertschätzenden Sprachgebrauch. Es verfügt über eine hohe Empathiefähigkeit, nimmt Rücksicht auf seine Kameradinnen und Kameraden mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, bietet von sich aus Hilfe an und zeigt sich kooperativ.

Schliesslich verfügt das scholasticum idealis über eine situationsadäquate und altersgerechte Frustrationstoleranz, kann sowohl gerechtfertigte als auch ungerechtfertigte Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen.

Eine Chimäre als Richtschnur?

Angesichts dieser Auflistungen komme ich nicht umhin, den hartnäckig kolportierten Glauben an den Nutzen der omnipräsenten psychometrischen Vermessung unserer Kinder und Jugendlichen in Abrede zu stellen. Hand aufs Herz: Kennen Sie ein Kind, einen Jugendlichen, ja überhaupt irgendeinen Menschen, bei dem all die zuvor genannten sozialen und personalen Kompetenzen – es handelt sich dabei lediglich um einen Bruchteil real existierender Prädikate! – «gut erkennbar» sind beziehungsweise «sehr gut erfüllt» werden?

Könnten Sie sich ein Leben mit einer Partnerin oder einem Partner vorstellen, deren respektive dessen Verhalten auf dem solothurnischen Verhaltensmerkmalformular nicht nur der Norm, sondern sogar der «Grundnorm»[1] entsprechen würde?

Wie würden Sie reagieren, wenn Sie nach einem stressbedingten Arztbesuch gefragt würden, ob Sie ein zielorientiertes Leben führen: sozial kompetent oder asozial gesund?

Faire und objektive Bewertung von Soft Skills?

Soft Skills sind unheimlich schwierig zu bewerten: Sie hängen unter anderem ab vom Alter, der Situation, der Klasse, dem Unterrichtsfach und der Lehrperson. Trotzdem werden an vielen Schulen die Lehrpersonen dazu angehalten, alljährlich unzählige Kreuzchen zu setzen, sogar fachspezifisch. Bei einem Vollpensum auf der Sekundarstufe (9 Kurse, 4 Klassen, vergleichsweise wenige 10 Kriterien, Bewertung in jedem Fach) ergibt das mehr als 8100 Entscheidungen! Wenn jeder Schüler nur «einfach» beurteilt wird (also fachunabhängig), verbleiben noch immer mehr als 900 Entscheidungen.

Nur schon aufgrund der fehlenden Zeit für spezifische Beobachtungen ist es schlicht unmöglich, die personalen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler halbwegs «korrekt» (beziehungsweise überhaupt) einzuschätzen.

Nur schon aufgrund der fehlenden Zeit für spezifische Beobachtungen ist es schlicht unmöglich, die personalen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler halbwegs «korrekt» (beziehungsweise überhaupt) einzuschätzen. Trotzdem feiern die Kompetenzraster landauf, landab Hochkonjunktur. Entweder weil Schulleitungen diese fragwürdige Art der Beurteilung verordnen oder weil die «Raster-Raserei» halt gerade en vogue ist und man nicht rückwärtsgewandt erscheinen möchte. So oder so: Wir machen uns bei dieser Form der Beurteilung etwas vor und produzieren (un)gewollt zig Fehlurteile, was sich anhand der folgenden Beispiele leicht veranschaulichen lässt:

Aufmerksam zuhören? Wer weiss!

Es gibt Schülerinnen und Schüler, denen innere Aha-Erlebnisse im wahrsten Sinne des Wortes unmittelbar ins Gesicht geschrieben stehen. Andere hingegen wirken von aussen betrachtet unkonzentriert, ja geradezu abwesend, obwohl sie intensiv mitdenken und das Geschehen genau verfolgen.

Ich kann mich noch lebhaft an meinen Deutschlehrer an der Kanti Solothurn erinnern, der sich, als er mich noch nicht gut kannte, regelmässig darüber wunderte, dass ich seine Fragen im Klassengespräch durchaus «themenspezifisch» beantworten konnte, obwohl er meiner Mimik zu entnehmen geglaubt hatte, ich würde teilnahmslos im Klassenzimmer sitzen.

Als Lehrer erlebe ich selber immer wieder Schülerinnen und Schüler, die mir sagen, sie würden die im Unterricht sprechenden Personen bewusst nicht ansehen, um so den Ausführungen des «körpersprachlosen» Gegenübers besser folgen zu können. Gerade sie tauchen in solchen Momenten besonders tief in das Geschilderte ein, ernten aber beim Prädikat «aufmerksam zuhören» vorschnell die schlechteste Bewertung.

Fallgruben, so weit das Auge reicht

Ist eine Schülerin, die lieber ein dichtes Übungsblatt vervollständigt, statt einem aus ihrer Sicht irrelevanten, da abstrakten Sprachvergleich zwischen Französisch und Vietnamesisch zu lauschen, unaufmerksam? Das kann man auch gänzlich anders sehen und zum Schluss gelangen, dass sie ihre Lernzeit effizient nutzt sowie selbständig und zielorientiert arbeitet.

Ist ein Schüler, der in einer Gruppenarbeit feststellt, dass die Präsentation in der vorgegebenen Zeit nicht zu schaffen wäre, wenn er seine vom Rest der Gruppe stark abweichende Meinung einbringen würde, ein schlechter Teamplayer? Im Gegenteil: Er reagiert situativ und intelligent – ganz im Interesse der Gruppe.

Löst eine Schülerin, die ihrer arroganten Klassenkameradin temperamentvoll die Meinung sagt, den Konflikt auf unfaire Art und Weise? Nein: Sie macht ihrem Ärger Luft, frisst die Emotionen nicht in sich hinein und verschafft sich damit Respekt. Ihre Botschaft: «Ich lasse mir nicht alles bieten, merk dir das!»

Fehlt es einem Schüler, der nicht bereit ist, dem ewig faulen Banknachbarn seine mit viel Aufwand erstellte Mindmap zur Verfügung zu stellen, an Hilfsbereitschaft oder ist er gar egoistisch? Mitnichten! Er lässt sich einfach nicht ausnutzen und teilt dem Kollegen so mit, dass er vom Unterricht profitieren würde, wenn er sich selbst die Mühe machte, aktiv mitzuschreiben.

Hält sich eine Schülerin, die sich getraut, den moralinverseuchten Monolog ihrer Klassenlehrerin zu unterbrechen, indem sie ihr vor der Klasse ins Wort fällt, nicht an die Gesprächsregeln? Ja, aber ohne ihr Votum würde die Lehrerin womöglich nie erfahren, worum es bei dem Konflikt wirklich geht.

Im Hörspiel «Der Vampir von Sussex» bringt es Sherlock Holmes auf den Punkt: «Mein lieber Ferguson, was man sieht und was das, was man sieht, bedeutet, können zwei sehr verschiedene Dinge sein.»[1]

«Was man sieht und was das, was man sieht, bedeutet, können zwei sehr verschiedene Dinge sein.»

Sherlock Holmes

Bevormundung und Abwertung

Besonders heikel wird es dann, wenn gemeinhin positiv konnotierte Prädikate auf den ersten Blick zwar relativ einfach beurteilbar scheinen, diese für den Lernerfolg aber irrelevant sind oder die Persönlichkeitsmerkmale der Lernenden gar ab-wert-en, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Ordnung halten

Ob ein Schüler seine Hefte regelmässig nachführt und seine Arbeitsblätter passend einordnet, ist schnell zu eruieren. Das Spektrum reicht von «Ordnung ist das halbe Leben» bis hin zu «Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen».

Natürlich bestreite ich nicht, dass ein «sinnvolles Ordnungskonzept» – wie es im Fachjargon genannt wird – das Leben in der Schule und zu Hause erleichtern kann. Selbstverständlich kann sich diese per definitionem positiv konnotierte «Eigenschaft» merklich auf die Zufriedenheit oder den Lernerfolg auswirken. Aber eben nicht zwangsläufig.

Provokativ gefragt: Schmeckt Ihnen das Abendessen am Geburtstag Ihres Freundes besser, wenn er beim Prädikat «kann Ordnung halten» mit einem «in hohem Masse erkennbar» punkten könnte? Oder wäre in diesem Setting ein «nicht erkennbar» der Geselligkeit, den lebhaften Diskussionen, der Ambiance oder dem gemütlichen Beisammensein nicht eher zuträglich?

«Ist meine im Werkunterricht gestrickte Kappe weniger schön, nur weil ich zu wenig ins Dossier geschrieben habe?», fragte mich kürzlich mein Sohn. – «Nein.» – «Warum habe ich dann nur eine 5.5 erhalten? Schau mal: Kappe 6, Dossier 5.» – «Weil, ähm, weil der neue Lehrplan von den Lehrpersonen verlangt, auch den Lernweg zu beurteilen.» – «Aha, dann hätte ich für meine Kappe also die gleiche Note bekommen, wenn ich weniger sorgfältig gestrickt und dafür mehr ins Dossier geschrieben hätte?» – «Ja.» – «Welche Kappe würdest du im Laden kaufen: die exakt verarbeitete oder die ungenaue?» – «Die exakte.» – «Eben!»

Ich halte es deshalb mit Albert Einstein, dem das folgende Zitat zugeschrieben wird und hoffe, dass die unkorrigierten Klassenarbeiten, das zerlegte Kurzwellenfunkgerät und der zischende Lötkolben, welche bisweilen während der Entstehung dieses Artikels meinen Schreibtisch «zierten», die Qualität meiner Ausführungen nicht zu trüben vermochten: «If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?» (Wenn ein unordentlicher Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, was sagt dann ein leerer Schreibtisch über den Menschen aus, der ihn benutzt?)

Auftrittskompetenz

In ihrem leidenschaftlichen TED Talk «The power of introverts» zeigt Susan Cain auf, wie schwierig, ja sogar beschämend es für introvertierte Menschen sein kann, sich in einer Kultur zurechtfinden zu müssen, in der soziale, kommunikative und kontaktfreudige Menschen als Mass aller Dinge gelten. Dabei, so Cain, seien es oft gerade stille, zurückhaltende, nach innen gerichtete Menschen, die über aussergewöhnliche Talente und Fähigkeiten verfügten, die sie aber nur entdecken, pflegen und ausschöpfen könnten, wenn sie im wahrsten Sinne des Wortes in Ruhe gelassen werden. Stille und Einsamkeit seien für kontemplative Menschen «die Luft, die sie atmen»[2].

Kooperative Lernformen, verordnete Teamarbeit, Präsentationen oder laute Lernumgebungen hingegen wirken auf introvertierte Menschen bedrohlich, schmälern den Lern- und Arbeitserfolg und beeinträchtigen das Wohlbefinden markant. Wenn Lehrpersonen bei Prädikaten wie «beteiligt sich aktiv am Unterricht», «geht offen auf Neues zu» oder «bringt seine Ideen und Meinungen ein» das Kästchen «nicht erkennbar» ankreuzen, werden sie der Persönlichkeit der Betroffenen – laut Cain handelt es sich dabei um rund ein Drittel der Bevölkerung – nicht gerecht.

In behutsam geführten Gesprächen jenseits bevormundender Kriterienkataloge mag es bisweilen gelingen, den vor sich hinschlummernden extrovertierten Teil in manchen introvertierten Lernenden zu wecken. Dazu braucht es allerdings eine gehörige Portion Menschenkenntnis und Mut, um abschätzen zu können, ob ein leicht «forcierter» Auftritt vor der Menge das eventuell vorhandene extrovertierte Potenzial in einem Schüler zu wecken vermag.

Meine Kindergartenlehrerin ging damals so ein Wagnis ein, indem sie mir in einem Theaterstück kurzerhand die Rolle des Zirkusdirektors zuteilte, die ich zur grossen Verwunderung meiner Eltern mit Bravour meisterte. Dieser «Erfolg», diese angebliche «Stärkung der Persönlichkeit» änderte aber auf Dauer nichts an meinem eher stillen und zurückhaltenden Wesen während der Schulzeit. Das Erwecken meiner extrovertierten Seite verdankte ich vielmehr meiner ersten Freundin. Aus unerfindlichen Gründen liess ich mich von ihr zu einem Tanzkurs überreden. Kein Standortbestimmungsgespräch und kein Kompetenzraster der Welt jedoch hätten es geschafft, meine Passion für die Tanzfläche – ein exponierter Ort par excellence – zu wecken.

Kreative Ideen für den Unterricht oder spontane Einfälle für Artikel im «lvb.inform» fallen mir auch heute noch in der «Einsamkeit» ein: In der Stille des Waldes. Im Büro im Untergeschoss, um zwei Uhr nachts, wenn alle anderen schlafen. Laute Partys, Kennenlernspiele an schulinternen Fortbildungen, verordnetes WIR-Gefühl, die Überhöhung des sogenannten social proof[3] hingegen gehören nach wie vor nicht zu meinen Vorlieben – die pädagogische Kooperation, so sie als Ei des Kolumbus verkauft werden soll, inklusive.

Eigene Wege finden und gehen (lassen)

Im Film «Dead Poets Society» lässt Robin Williams alias Mister Keating ein paar seiner Internatsschüler im Innenhof im Kreis spazieren. Schon nach kurzer Zeit marschieren die Studenten im Gleichschritt, andere schauen zu. Die meisten klatschen im Rhythmus, als Keating den Marschierenden Kommandos erteilt. In der Folge macht der Lehrer die Studenten auf das Phänomen der Konformität aufmerksam: die Schwierigkeit, die eigenen Überzeugungen anderen gegenüber aufrechtzuerhalten: «Die Blicke von einigen hier verraten, dass Sie denken, Sie wären nicht mitmarschiert. Aber dann fragen Sie sich mal, warum Sie mitgeklatscht haben!»[4] Daraufhin stellt er ihnen die ungewöhnliche Aufgabe, nun individuell, auf ihre Art und Weise ein paar Schritte zu tun und ihren eigenen Rhythmus zu finden. Ein einziger Schüler bleibt lässig an einer Mauer angelehnt stehen. «Mister Dalton, wollen Sie nicht mitmachen?» – «Ich mache von meinem Recht Gebrauch, nicht teilzunehmen.» – «Danke, Mister Dalton, Sie bringen es auf den Punkt!»

«Two roads diverged in a wood,

and I, I took the one less traveled by,

and that has made all the differenceRobert Frost

Wir brauchen keine idealen Lernwesen, die den (zufälligen) Launen des Zeitgeists entsprechen, sondern Schülerinnen und Schüler wie Mister Dalton. Und Lehrpersonen wie Mister Keating, der die «überfachlichen Kompetenzen» seiner Schüler nicht mit einem standardisierten Kriterienraster «abfertigt», sondern seine Schützlinge in ihrer jeweiligen Persönlichkeit stärkt und sie dazu ermutigt, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen.

Wir brauchen keine idealen Lernwesen, die den (zufälligen) Launen des Zeitgeists entsprechen, sondern Schülerinnen und Schüler wie Mister Dalton. Und Lehrpersonen wie Mister Keating, der die «überfachlichen Kompetenzen» seiner Schüler nicht mit einem standardisierten Kriterienraster «abfertigt», sondern seine Schützlinge in ihrer jeweiligen Persönlichkeit stärkt und sie dazu ermutigt, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen.

Ich bin sehr dafür, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer nicht von an (leeren?) Schreibtischen erdachten Rastern täuschen lassen, zumal die Verfasser der Raster mit hoher Wahrscheinlichkeit beim fiktiven Prädikat «Ich lasse mich rasch für Modeströmungen begeistern» mit einem «in hohem Masse erfüllt» glänzen würden.

Alternativen

Meine Sicht der Dinge ist diese: Ein kurzes Feedback unmittelbar nach einer gelungenen Präsentation unter vier Augen im Gang, eine individuelle Prüfungsbesprechung während einer Stillarbeit, ein spontanes Gespräch auf einer Wanderung, eine ungeplante Diskussion nach dem regulären Unterricht sind jedem standardisierten Raster haushoch überlegen. Man erfährt und teilt Unerwartetes und eben nur vermeintlich Nebensächliches quasi en passant.

Beispiele gefällig? Eine Schülerin erzählt begeistert vom neuen Bühnenstück, welches das Junge Theater Basel demnächst aufführt, und verrät mir, wie sie Schule und ihre anspruchsvolle Schauspielerei unter einen Hut bringt. Einem Schüler, der mich um eine individuelle Prüfungsbesprechung gebeten hat, kann ich ein paar spezifische Tricks aufzeigen. Ich erfahre, wie es um die aktuelle Klassendynamik bestellt ist. Es entsteht eine spannende Diskussion um die Frage, warum denn der Klassenschnitt im Fach Deutsch tiefer liegen könne als in Englisch, schliesslich sei Deutsch doch die Muttersprache. Zwei Schülerinnen schenken mir ihr Vertrauen, indem sie erzählen, dass sie von einem Jungen gehänselt werden, und möchten wissen, was ich von ihrem Plan halte, um dagegen etwas zu tun. Ein Schüler findet es grossartig, dass er seinen Englischlehrer mit seinem britischen Humor regelmässig zum Schmunzeln bringt. Und wieder ein anderer hat die Nase gerade voll und möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden.

Statt von meinen Kolleginnen und Kollegen zu verlangen, meine Schülerinnen und Schüler im Vorfeld eines Elterngesprächs «durchzukreuzeln», bitte ich sie, mir die Lernenden aus ihrer Perspektive zu schildern. An Austauschrunden, via Sprechnachricht etc. erhalte ich so innert Kürze eine Fülle an bedeutsamen Informationen und bin bestens gerüstet für facettenreiche und hoffentlich fruchtbare Gespräche. Das Führen solcher Eltern- oder Standortgepräche nach standardisierten Kriterien aber halte ich für eine Beleidigung der Mündigkeit aller Gesprächteilnehmenden.

Anhand von Situationen, welche das unmittelbare Geschehen betreffen, halte ich die Schülerinnen und Schüler regelmässig – aber dosiert (!) – dazu an, herauszufinden, welche Fähigkeiten und Vorgehensweisen ihnen das Leben an der Sekundarschule erleichtern und welche eher nicht. Mit handfesten und einfachen Fragestellungen finden Schülerinnen und Schüler schnell heraus, was rund läuft und wo es allenfalls klemmt. Habe ich neben der Schule noch Zeit für meine Freunde und mein Hobby? Könnte ich, wenn nötig, noch einen Gang höher schalten? Wie fühle ich mich in der neuen Klasse? Mit welchen Kolleginnen kann ich so lernen, dass es mir persönlich etwas bringt? Was hat mich in letzter Zeit geärgert, worüber habe ich mich gefreut?

Es ist mir dabei ein Anliegen, dass sich die Schülerinnen und Schüler zu ausgewählten Themen auch tatsächlich Gedanken machen. Noch viel wichtiger aber ist für mich, dass sie sich an den Standortgesprächen zu denjenigen Themen äussern, die für sie auch wirklich persönlich relevant sind.

«Mir ist aufgefallen, dass ich bessere Noten schreibe, wenn ich mein Deutschheft regelmässig nachführe. So repetiere ich den Stoff und muss gar nicht mehr viel lernen.» Oder: «Nun gut, mein Lesejournal ist nicht immer vollständig. An den Lektüreprüfungen habe ich aber stets eine 5 oder mehr. Ich profitiere vor allem im Unterricht, das ist spannender und ich habe erst noch mehr Zeit für die Schauspielerei.» Und eine Schülerin, der ich einst mitteilte, dass ihre Hefte zwar wahrhaftige Kunstwerke seien, sie ihre Zeit für die aufwändige Gestaltung doch sicher auch anderweitig einsetzen könnte, sagte mir: «Wissen Sie, ich bin gerne kreativ. Wenn ich ein Heft gestalte, vergesse ich die Zeit, ein tolles Gefühl.» Wer arbeitet denn nun «zielgerichtet», wer erreicht das Lernziel und wer hat recht? Die Antwort ist simpel: alle!

Wir sollten nie aus den Augen verlieren, dass Kinder und Jugendliche mehr (und komplexer) sind als die Summe von Kreuzchen in worthülsenverdächtigen, vorgefertigten Rastern.

Wir sollten nie aus den Augen verlieren, dass Kinder und Jugendliche mehr (und komplexer) sind als die Summe von Kreuzchen in worthülsenverdächtigen, vorgefertigten Rastern. Wenn wir daran nicht glauben würden, hätten wir dann den Lehrberuf ergriffen? Richtigerweise wird die Bedeutung der Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden immer wieder hervorgehoben. Wie sollten wir diesem Paradigma gerecht werden können, wenn wir die uns Anvertrauten in ein letztendlich banalisierendes Schema pressen? Nein, auf rigide Kästchenpädagogik und aufgeblasene Prädikatenbalkendiagramme können wir getrost verzichten.

Das sieht im Übrigen auch die eingangs erwähnte Schwiegermutter so. Als sie die Türe öffnet und Mary zum ersten Mal erblickt, sagt sie überrascht:

«Mary! Good Lord you’re pretty!»

«Oh no, it’s just … I’ve got a lot of Mascara and lipstick on.»

“Let’s have a look. Ah, yes. Good!

Philipp Loretz

[1] «About time», Strandszene, https://www.youtube.com/watch?v=DNXGUn0Yrb8

[1] Verhaltensmerkmale Sekundarstufe I, AVK Solothurn

[1] Sherlock Holmes in «Die Originale – Fall 7: Der Vampir von Sussex» auf Spotify

[2] Susan Cain, TED Talk «The Power of Introverts», https://www.ted.com/talks/susan_cain_the_power_of_introverts

[3] Soziale Bewährtheit: Der Ausdruck «social proof» wurde ursprünglich von Robert Cialdini in seinem 1984 erschienenen Buch «Influence. The Psychology of Persuasion» geprägt (deutsche Ausgabe S. 163 ff.). Die deutschen Buchausgaben verwenden hier die etwas sperrige Übersetzung soziale Bewährtheit: «… die Menge besitzt Beweiskraft. Dieses Prinzip besagt, dass das Verhalten der Menschen weitgehend von dem Verhalten anderer um sie herum geprägt ist, insbesondere vom Verhalten derer, mit denen sie sich identifizieren.» (Martin, Goldstein, Cialdini S. 22), https://vernunftpraxis.de/was-ist-sozialer-beweis/

[4] Der Club der toten Dichter, 1989

https://www.youtube.com/watch?v=REtaUSQ0i1Q

https://www.youtube.com/watch?v=nJ_htuCMCqM