Bildungsforscher

John Hattie warnt vor falsch verstandener Individualisierung des Lernens

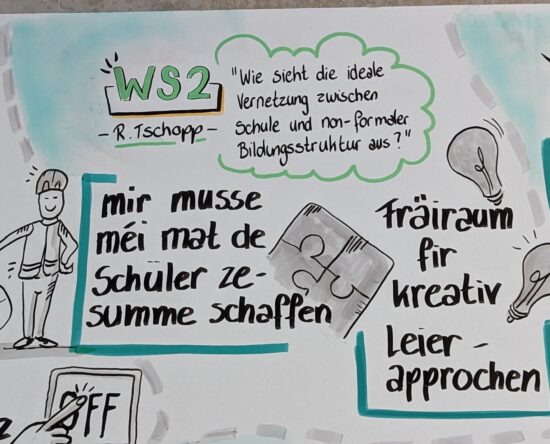

Viele Schulen setzen auf individualisiertes, selbstgesteuertes oder personalisiertes Lernen – in der Hoffnung, jedem Kind damit bestmögliche Lernchancen zu eröffnen. Doch der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie warnt: Zu viel Eigensteuerung kann das Lernen eher bremsen als beflügeln. Er plädiert für ein “maßgeschneidertes Lernen”, das auf professioneller Diagnostik und gemeinschaftlichem Lernen basiert.

Romain Lanners erfundene Erfolgsstory

Im Reich der Schwurbler (mit einem Rätsel)

Condorcet-Autor Felix Schmutz liess es sich nicht nehmen, den ironischen Kommentar der Redaktion zu Romain Lanners Informationsblättern (Grosse Denkerinnen und Denker) einer näheren Untersuchung zu unterziehen. Seine Analyse fällt nicht zum Vorteil des studierten Heilpädagogen aus.

Starke Volksschule Zürich - Newsletter

Über Mythen, Märchen und Jammern auf hohem Niveau

Laut Wikipedia ist das aus dem Griechischen stammende Wort «Mythos» in seiner ursprünglichen Bedeutung eine Erzählung, die natürliche oder soziale Phänomene erklären oder veranschaulichen soll. An und für sich nichts Verwerfliches, solange die «Moral von der Geschicht» im Fokus bleibt. In den späten 60er Jahren wurden aber die Mythen ihrer Moral entkleidet und zurück blieben lediglich «Märchengeschichten». Carl Bossard erläutert: «Mythen wurden für irrelevant erklärt und die Narrative guter Geschichten amputiert.» Die Ironie: In den heutigen Mythen ist nicht die Geschichte, sondern ihre Veranschaulichung ein Märchen – also das, was sie uns vermitteln und glauben machen wollen. Einige dieser modernen “Märchen-Mythen” finden sich leider auch in der Bildungswelt.

Förderklassen - wozu?

Unverzichtbare Förderklassen ergänzen das integrierte Schulsystem

Condorcet-Autor Hanspeter Amstutz legt noch einmal unaufgeregt die Gründe für die Einführung von Förderklassen dar. Ein Stimme der Vernunft in einem Meer von ideologischer Behauptungsrhetorik.

Grossrat Manuel C. Widmer im Gespräch mit der Schulpraxis

Heute fehlt der Widerstand

Manuel C. Widmer, Lehrer und Grossrat, ist überzeugt, dass wir vom Individualismus wegkommen und wieder ein Wir-Gefühl entwickeln müssen. Das funktioniere nicht ohne «Zwang». Wir bringen ein Interview, das Franziska Schwab mit dem Stadtberner Lehrer führte und in der «Schulpraxis» veröffentlicht wurde.

Erziehungswissenschaftler Roland Reichenbach im Interview

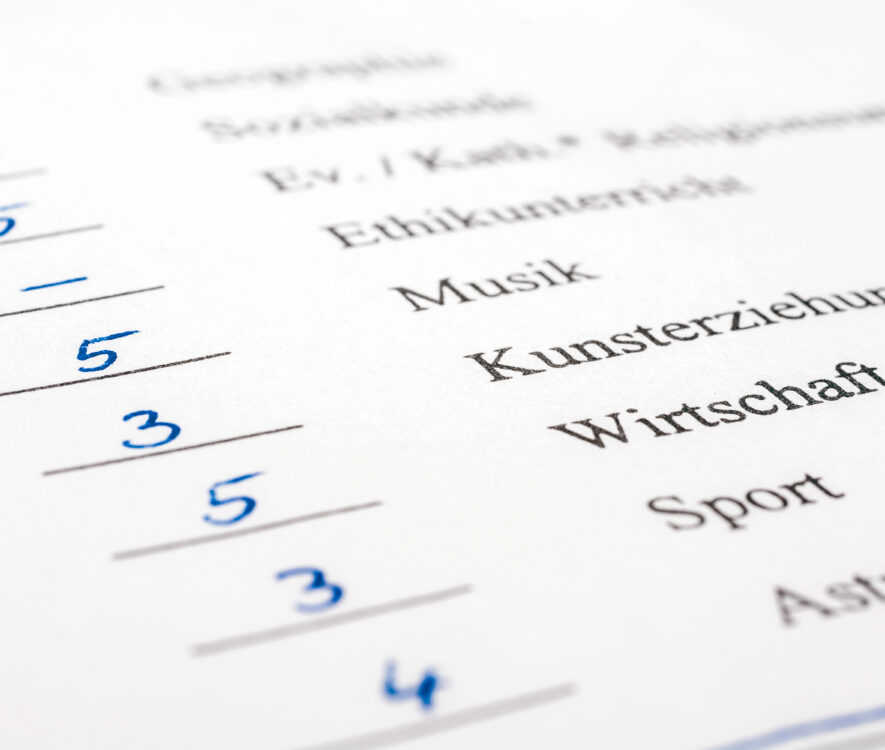

“Schule ohne Noten ist wie Kapitalismus ohne Geld – das funktioniert nicht”

Der Erziehungswissenschaftler Roland Reichenbach von der Uni Zürich erklärt in einem Gespräch mit Nadja Pastega von der Sonntagszeitung, warum man die Hausaufgaben nicht streichen soll und die Abschaffung von Noten keine gute Idee ist. Und welchen Sinn das Auswendiglernen hat. Dem streitbaren Pädagogen eilt der Ruf voraus, er polarisiere gern. Roland Reichenbach gehört zu den ausgewiesenen und klugen Experten, wenn es um Schulen und Bildung geht. Er hat alle Stationen durchlaufen: Lehrerseminar im Kanton Bern, dann Studium der Psychologie, Pädagogik und Ethik. Forschungsaufenthalte in Stanford, USA, und Montreal, später Professor für allgemein Erziehungswissenschaften im deutschen Münster und Basel. Heute lehrt der 61-Jährige an der Universität Zürich.

Digitalisierung und Individualisierung

Eine unheilige Allianz, die Bildung verhindert – 7 Thesen

Schon vor der Corona-Krise machte sich in den Schulen der Trend breit, dem Problem der Heterogenität der Schülerschaft durch sog. „Individualisierung“ begegnen zu wollen. Man löst die Klassengemeinschaft faktisch auf und versorgt jede Schülerin, jeden Schüler mit differenzierten Arbeitsaufträgen, die sie „selbstgesteuert“ bearbeiten sollen. Ein Irrweg, meint Professor Jochen Krautz (Uni Wuppertal) und formuliert hierzu 7 Thesen.

Newsletter der Starken Volksschule Zürich

Populäre Bildungsversprechungen mit grossem Schadenspotenzial

Wir schalten Ihnen den aktuellen Newsletter der “Starken Volksschule Zürich” auf. Er stammt aus der Feder unseres Condorcet-Autors Hanspeter Amstutz und geht unter anderem auf die Notendebatte ein.

Schulreform auf dem Reissbrett

Eine Bildungsexpertin weiss Rat

In einem fünfseitigen Interview im Magazin des Tages-Anzeigers entwirft eine ehemalige Institutsleiterin der Pädagogischen Hochschule Zürich ein Zukunftsmodell der Volksschule. Es sind kühne Vorstellungen, welche da skizziert werden. So fordert die Bildungsexpertin, dass die bisherige Klassenlehrerfunktion abzuschaffen sei und jeweils ein Team von vier Lehrpersonen eines Stockwerks die gemeinsame Verantwortung für gut sechzig Kinder tragen soll. Die Schüler seien individuell durch einfühlsame Coachs zu begleiten. Den Beitrag finden Sie hier (https://condorcet.ch/wp-content/uploads/2024/02/Die-Schule-der-Zukunft.pdf). Condorcet-Autor Felix Schmutz zeigt sich amüsiert.

Basler Bildungsmisere

Klassenzimmer sind keine Therapieanstalt

Die integrative Schule ist gescheitert. Das lässt sich nicht mit kostspieliger Pflästerlipolitik ändern. Es braucht mehr Separation. Der BAZ-Journalist Sebastian Briellmann bringt in seinem Artikel vieles auf den Punkt.