Mein Interesse an schulischen Fragen wurde durch meine beiden Kinder geweckt. Ab der 5. Klasse drehte sich alles nur noch um die Noten in den selektionsrelevanten Fächern Deutsch, Französisch und Mathematik – und darum, ob es für die Stufe mit erweiterten Anforderungen reicht oder „nur“ für die Grundanforderungen. Das setze sich dann in der Oberstufe fort, dort lautete die Frage: Muss ich absteigen oder darf ich aufsteigen? Diese starke Fokussierung auf die Noten in den selektionsrelevanten Fächern führt dazu, dass Fächer, die für viele technische und handwerkliche Berufe wichtig sind, wie zum Beispiel NMG (Natur, Mensch, Gesellschaft) und Gestalten, abgewertet werden.

Seither habe ich mich intensiv mit der Volksschulbildung auseinandergesetzt und bin dabei auf, aus meiner Sicht, gravierende Unstimmigkeiten gestossen.

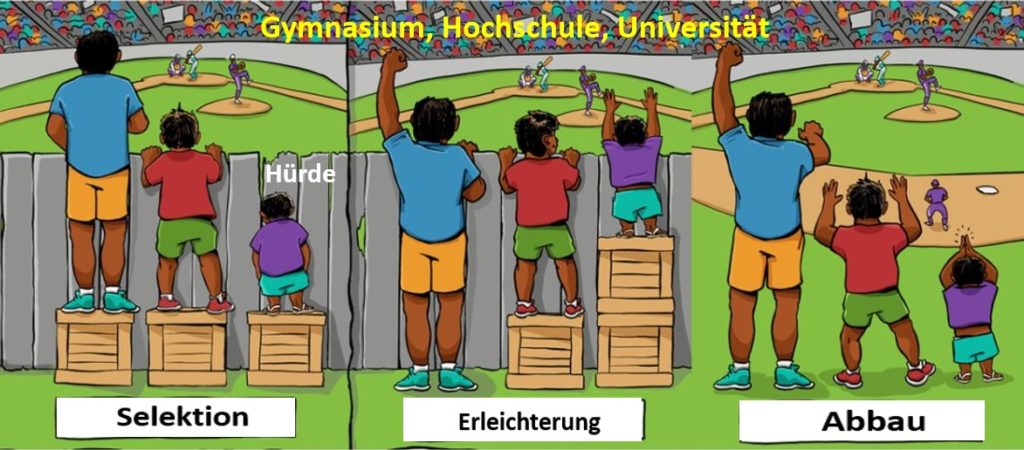

Bereits 1995 stellte die Pädagogische Kommission der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) die Fragwürdigkeit der Trennung in Leistungszüge fest. Selbst in einer vierzügigen Sekundarstufe I lassen sich Überschneidungen zwischen dem tiefsten und dem höchsten Zug nicht vermeiden 1. Diese grossen Überschneidungen wurden seither vielfach in allen untersuchten Fächern über die Jahre und in allen Kantonen bestätigt 2-6.

Die Aufteilung der Jugendlichen in verschiedene Schultypen auf der Sekundarstufe I verfolgt das Ziel, leistungshomogene Gruppen zu bilden. Dies soll eine bessere Passung ermöglichen, die wiederum zu erhöhter Motivation und einer verbesserten Leistungsentwicklung führen soll. Wie die EDK jedoch bereits 1995 feststellte, ist es fragwürdig, wenn nicht gar unmöglich, leistungshomogene Klassen zu bilden.

Besonders irritierend finde ich dabei, dass im Kanton Bern lediglich zwei Sprachfächer und Mathematik entscheidend für die Einteilung in Leistungszüge sind.

Besonders irritierend finde ich dabei, dass im Kanton Bern lediglich zwei Sprachfächer und Mathematik entscheidend für die Einteilung in Leistungszüge sind. Nach der Logik der besseren Passung müsste diese Einteilung konsequenterweise in allen Fächern erfolgen.

Auch ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass es je nach Wohnort bzw. Schulkreis grosse Unterschiede bezüglich der Verteilung von Klassen mit Grundansprüchen gibt. Im Kanton Luzern werden lediglich 16 % der Schülerinnen und Schüler in eine Klasse mit Grundansprüchen eingeteilt, während es im Kanton Wallis 44 % sind 7. Doch selbst innerhalb von Stadtquartieren zeigen sich erhebliche Unterschiede: Im Berner Kirchenfeldquartier besuchen nur 17 % der Schülerinnen und Schüler eine Klasse mit Grundanforderungen, während es im Quartier Bern-Bethlehem 72 % sind 8. Diese Unterschiede lassen sich kaum durch tatsächliche Leistungen oder pädagogische Kriterien erklären. Vielmehr scheint hier deutlich zu werden, dass die Kinder an die regionalen Ansprüche angepasst werden.

Bereits die grossen Unterschiede je nach Wohnort sowie die erheblichen Leistungsüberschneidungen zeigen, dass diese durch die sogenannte Durchlässigkeit nicht ausgeglichen werden können. Niveauwechsel in der Oberstufe erfolgen lediglich im einstelligen Prozentbereich – und meist in Richtung eines tieferen Niveaus 9. Mit anderen Worten: Die ursprüngliche Einteilung bleibt in der Regel bestehen. Zwar gibt es einzelne Jugendliche, die von der Durchlässigkeit profitieren, häufig dank der Unterstützung engagierter Lehrpersonen. Doch solche Fälle sind die Ausnahme und nicht die Regel.

Aber auch das Etikettieren der Schülerinnen und Schüler mit „nur Grundanforderungen“ bzw. „erweiterte Anforderungen“ hat vor allem für die Jugendlichen mit Grundanforderungen im Zeugnis negative Folgen wenn es um die Berufswahl geht. Ihnen stehen viele anspruchsvolle Lehrstellen oder der Zugang zu weiterführenden Schulen nicht oder nur auf Umwegen offen. Wenn man bedenkt, dass ein grosser Teil der Jugendlichen je nach Wohnort, Elternhaus oder Klasse (Referenzgruppeneffekt) oft zufällig eingeteilt wird, wird deutlich, wie viele Talente auf diese Weise verloren gehen. Genau dies zeigt die Studie der Wirtschafts-Strategieberatungsfirma Oliver Wyman aus dem Jahr 2023 mit dem Titel „Bildungsgerechtigkeit: Eine Chance für die Schweizer Wirtschaft“. Ein zentrales Fazit der Expertinnen und Experten lautet: „Förderung statt Selektion – die Abschaffung der Selektion in der Sekundarstufe I als oberstes Gebot.“ 10. Dieses Phänomen wurde auch in der Schweizer TREE-Studie (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) der Universität Bern gut dokumentiert. Die Langzeitstudie begleitete über 6’000 junge Menschen aus der Schweiz während 15 Jahren und zeigte eindrücklich, wie stark soziale Herkunft und regionale Unterschiede den Bildungs- und Berufsweg beeinflussen 11.

In einer Antwort auf eine Interpellation im Jahr 2008 mit dem Titel „Wie lässt sich das streng selektive Schulsystem weiterhin rechtfertigen?“ äusserte sich der Berner Regierungsrat wie folgt: „Heute wenden Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Eltern viel Energie für die Selektion auf. Dieser Aufwand könnte sinnvoller in eine differenzierte Förderung der Schülerinnen und Schüler gesteckt werden.“ 12. Aus meinen zahlreichen Gesprächen mit Lehrpersonen, Schulleitungen, Eltern und Kindern sowie aus meinen eigenen Erfahrungen scheint mir, dass diese Aussage auch heute noch gültig ist – vielleicht sogar mehr denn je.

Dass man auf der Oberstufe auch in heterogenen Klassen unterrichten kann, zeigt sich eindrücklich im Kanton Bern. Hier werden bereits über 45 % der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ganz oder mehrheitlich in gemischten Klassen unterrichtet.

Dass man auf der Oberstufe auch in heterogenen Klassen unterrichten kann, zeigt sich eindrücklich im Kanton Bern. Hier werden bereits über 45 % der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ganz oder mehrheitlich in gemischten Klassen unterrichtet. In der öffentlichen Volksschule gibt es heute Oberstufenmodelle, die bei gleichem Lehrplan und gleichen Ressourcen in gemischten Klassen unterrichten: 31 % der Schülerinnen und Schüler werden in gemischten Stammklassen unterrichtet, wobei nur in den Fächern Deutsch, Französisch und Mathematik nach Leistungsniveau getrennt wird (Modell 3b). Bei 15 % werden sogar alle Fächer in gemischten Klassen unterrichtet (Modell 4), und an sechs Standorten in Mosaiksekundarschulen findet der Unterricht jahrgangsgemischt statt 13, 14. Zählt man zusätzlich noch die Eingangsstufe und die Mittelstufe hinzu, so findet an über 80 % aller Schulen im Kanton Bern Unterricht in gemischten Klassen statt.

Warum dies nicht an sämtlichen Oberstufen möglich sein sollte, kann ich nicht nachvollziehen.

Warum dies nicht an sämtlichen Oberstufen möglich sein sollte, kann ich nicht nachvollziehen. Aus meiner Sicht besteht die grösste Heterogenität ohnehin beim Schuleintritt in der Eingangsstufe. Einige Kinder haben grosse Schwierigkeiten mit der Unterrichtssprache und kennen noch keinen einzigen Buchstaben, während andere bereits den Stoff der ersten Klasse beherrschen. Ich habe grössten Respekt vor der pädagogischen Höchstleistung, welche diese Lehrpersonen tagtäglich erbringen.

Die schulische Selektion wurde im 19. Jahrhundert in einer Gesellschaft eingeführt, die stark durch soziale Stände geprägt war. Kinder aus Bauern- und Arbeiterfamilien besuchten die Realschule (Grundanforderungen), während Bürgerkinder in die Sekundarschule (erweiterte Anforderungen) gingen 15. Dieses selektive System hatte damals das Ziel, die soziale Ordnung zu bewahren und die Bildung an die Bedürfnisse der jeweiligen sozialen Schichten anzupassen. Heute steht die Volkschule vor ganz anderen Herausforderungen, darunter der Lehrpersonenmangel, die Digitalisierung und der Umgang mit künstlicher Intelligenz. Meiner Meinung nach, kann man die Anforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mit Methoden aus dem 19. Jahrhundert lösen.

Ich bin sehr froh, dass der Verband der Schulleitenden Schweiz (VSLCH) das Thema der Selektion aufgegriffen hat. Aber auch der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer (LCH) ist daran ein umfassendes Faktenblatt zum Thema schulische Selektion zu erstellen. Diese beiden Verbände sind prädestiniert aus der Sicht von Praktikerinnen und Praktikern das Thema zu beleuchten. Allerdings wäre es wünschenswert gewesen, dass solche Initiativen bereits nach dem Bericht der EDK im Jahr 1995 angestossen worden wären.

Literatur:

1 Perspektiven für die Sekundarstufe I, EDK, Pädagogische Kommission Studiengruppe Gestaltung der Sekundarstufe I, Bern 1995

2 PISA 2006: Porträt des Kantons Bern (deutschsprachiger Teil)

3 PISA 2009: Portrait des Kantons Bern

4 PISA 2012: Porträt des Kantons Bern (deutschsprachiger Teil)

5 Chance Sek – Weiterentwicklung der Sekundarstufe der Volksschule im Kanton Zürich, 2010

6 PISA 2012: Porträt des Kantons Solothurn

7 Bundesamt für Statistik, Sekundarstufe I: Selektion, 2024

8 Kanton Bern, Interpellation Krähenbühl (SVP), Vorstoss Nr.: 159-2022

9 Bildungsbericht Schweiz 2023

10 Studie vom Beratungsunternehmen Oliver Wyman und Allianz Chance+ «Bildungsgerechtigkeit – Chance für die Schweizer Wirtschaft», Juni 2023; online

11 Dissertation von Thomas Meyer: «Wie das Schweizer Bildungssystem Bildungs- und Lebenschancen strukturiert. Empirische Befunde aus der Längsschnittstudie TREE», Bern 2018.

12 I 127/2008 Baltensberger, Zollikofen (SP-JUSO) vom 10.04.2008, 2008.RRGR.2442

13 Kanton Bern: 2019.ERZ.469 / 671031

14 Mosaikschulen: https://www.mosaik-sekundarschulen.ch/

15 Von der Sekundarschule zur Gesamtschule? Liselotte Lüscher, hep Verlag 2016

Bereits der Titel ist irreführend. Die Frage lautet ganz einfach: Entspricht die öffentliche Schule dem Auftrag der aktuellen Bundesverfassung?

Die Antwort ist unbestritten: die selektive Volksschule ignoriert den Auftrag der Bundesverfassung: Art. 11. Schutz der Kinder und Jugendlichen

„Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung“.

Ein Verfassungsartikel, dessen Inhalt durchaus der Mehrheit der Bevölkerung entspricht. Das Problem ist die Umsetzung dieses Anspruchs auf Schutz und Unversehrtheit auf den Schulalltag.

Für einen Teil der Kinder wird die selektive Volksschule noch immer zur Falle, mit langfristigen Versehrungen und Traumatisierungen. Eine Falle, die je nach Schulort nach dem Zufallsprinzip funktioniert. Mit entsprechenden Diskriminierungen und Stigmatisierungen.

Alles bezahlt mit öffentlichen Geldern, ohne minimale Kritik an der Missachtung der demokratischen Gesetzgebung. Der Lehrplan21 mit den Kompetenzrastern erlaubt eine problemlose Aufhebung der selektiven Schulstruktur. Mit einer überfälligen Umsetzung des Artikels 11 der Bundesverfassung auf den Schulalltag.

Lieber Gastautor, lieber Joss Hans (Kommentar oben)

Sind Sie Lehrpersonen im Kanton Bern? Ja, nein, weiss nicht. Ich weiss, dass viele Lehrpersonen im Kanton Bern, Ihren Folgerungen nicht zustimmen können. Schulbetrieb in gemischten Klassen ist oft schwer, manchmal unmöglich und demotiviert viele Lehrkräfte, da kein ‘Drive’ durch die zerklüfteten Einzelbedürfnisse und heterogenen Ansprüche verschiedener Gruppen in der Klassengemeinschaft entsteht. Es fehlen Synergien zwischen den Schülern, die sich zwischen den Niveaus mit der Zeit immer weniger zu sagen haben, und die zunehmend demotivierten Lehrkräfte, die kaum mehr etwas Anspruchsvolleres vermitteln dürfen, freuen sich über den Lohn auf dem Konto und retten sich ins Privatleben.

Ist das zu negativ? Nein, ist es nicht. Es würde den Platz hier sprengen, um alles zu erläutern, was die gemischten Klassen so schwer macht. Fakt ist aber, dass die guten Schüler nicht von den schlechten und die schlechten nicht von den guten Schülern profitieren, auch wenn sehr kluge Theorien und Studien das Implizieren (auf der Strecke bleiben übrigens, das sei nochmals unterstrichen, die Lehrerinnen und Lehrer).

Das gemischte Unterrichts-Modell in Bern ist leider kein Vorbild, sondern wird in der Zukunft als Bumerang auf die Volksschule zurückwirken.

“Schulbetrieb in gemischten Klassen ist oft schwer, manchmal unmöglich und demotiviert viele Lehrkräfte”. Das mag in Teilen und aus etlichen Gründen stimmen. Deshalb verneine ich bis hier diese Beschreibung nicht, obwohl ich und mein Umfeld das pure Gegenteil erleben.

Ihre Argumentation kann ich aber nicht so stehen lassen. So unterrichte ich mit heller Begeisterung eine binnendifferenzierte Modell 4 Klasse, auf die nicht ein einziges Ihrer Argumente zutrifft.

Seit mehr als 30 Jahren erlebe ich die Lern- und Sozialdynamiken sowohl in selektionierten als auch binnendifferenzierten Klassen. Interessanterweise stimmen meine Beobachtungen mit der wissenschaftlichen Forschung erstaunlich überein. So konnten wir die eklatanten Leistungsüberschneidungen in selektionierten Klassen, die breit empirisch untersucht sind (s.a. Kronig (2007), an unserem Schulzentrum abbilden. Auch was die Synergien anbetrifft, erlebe ich es genau andersherum: Die Schüler gestalten den Unterricht höchst kooperativ, effizient und mit erfreulichen bis sehr erstaunlichen Resultaten. Ich lade Sie gerne zu einem Besuch ein. Ich unterstütze sowohl Schüler und Schülerinnen direkt, formuliere aber auch für mein Leben gerne herausfordernde Aufgaben für meine Hochbegabten. Das muss der Grund sein, warum ich mich, obwohl schon seit einiger Zeit im Pensionsalter, noch nicht (nur) ins Privatleben “gerettet” habe. Ich frage Sie aber gerne zurück: Sind Sie Lehrperson und haben Sie selbst je eine binnendifferenzierte Klasse unterrichtet?

Lieber Herr Dettwiler

War das eine Primarschule oder eine Sekundarstufe, in der Sie unterrichtet haben? Das ist ein entscheidender Unterschied! Als ehemaliger Fachlehrer auf der Sekundarstufe (5. – 9. Schuljahr) in BS habe ich sowohl Selektion als auch Gesamtschule in allen Spielarten erlebt (mit und ohne Niveaukurse, Grundniveau, erweitertes Niveau). In BS gab es nach über 13-jähriger politischer und pädagogischer Vorbereitung ab 1994 eine Neuordnung der Schuljahre 5 – 9. Keine Noten, nur Berichte. Selektion Ende 7. Schuljahr in 2 Typen: Gymnasium und zweijährige Weiterbildungsschule. Wohlmeinende Lehrpersonen aus der ganzen Schweiz meldeten sich für das Experiment und strömten in die Basler Schulen. Eine Jahrhundertreform, hiess es euphorisch. Über 400 Stunden Weiterbildung wurden verordnet unter der Leitung aller greifbaren Reformgurus. Fazit: Nach 6 Jahren verkündete der Leiter der wissenschaftlichen Evaluation der Uni Fribourg: «Die Basler Schule ist jetzt auf das Niveau der Hauptschule Berlin abgesunken.» Die Lehrbetriebe verweigerten die Aufnahme Jugendlicher aus BS. Sofort verschwand die Evaluation in den Schubladen, Notmassnahmen wurden ergriffen. In der Weiterbildungsschule wurde wieder selektioniert. Die Schnittstelle Ende 7. Schuljahr blieb jedoch ein unlösbares Problem. Bereits 2012 verschwand die Jahrhundertschule und wurde durch die nächste Reform ersetzt und zwar durch eine Schule mit Selektion nach dem 6. Schuljahr. Allerdings bringt seither die «integrative Schule» viele Kolleginnen und Kollegen an den Rand ihrer Kräfte.

Lieber Herr Schmutz

Zu Ihrer Frage: Sowohl als auch. Fachlehrperson auf der Oberstufe, Fachlehrperson und Klassenlehrperson auf der Mittelstufe, jahrelang an der Schnittstelle der Selektion arbeitend, ebenfalls weit über ein Jahrzehnt an der Sekundarstufe als Fachlehrer an Realklassen und Sekundarklassen und als Klassenlehrer an Sekundarklassen im Zyklus 3. Im Moment an einer binnendifferenzierten Sekundarklasse im Berner Schulmodell 4 (Twannermodell). Ich weiss nicht, was in BS schiefgelaufen ist. Ich habe aber beobachtet und verstanden, dass die Selektion zum Zeitpunkt Mitte des 6. Schuljahres verfrüht, nicht entwicklungsgerecht und stossend ungerecht ist. Hierhin werde ich von der Forschung klar unterstützt. Wenn die anschliessende Zuweisung wenigstens offen und durchlässig wäre, könnte man darüber reden. Nur ist das schon systemisch gesehen nicht machbar, ausser in einem binnendifferenzierten Modell, das umgekehrt die Selektion überflüssig machen würde. Zu Ihren geschilderten Erfahrungen aus Basel müsste ich mich in die Materie einlesen. Schon nur der Niveauvergleich mit Berlin lässt hunderte Fragen offen, angefangen bei der Demographie über die Leistungsdefinition bis zu den vorhanden oder nicht vorhandenen Ressourcen. Die Systeme sind so komplex, dass eine solche Kurzbilanz nicht geeignet ist ein “Schulreform” zu qualifizieren. Warum schreibe ich das in Anführungszeichen? Es gibt Punkte, die in der Diskussion über geglückte bzw. weniger geglückte Schulreformen berücksichtig werden müssen. Zuerst ist das sicher die Ausbildung der Lehrpersonen, denn die Arbeit an einer binnendifferenzierten

Schulklasse mit Kompetenzorientierung erfordert die Bereitschaft, diesen Paradigmawechsel im Schullalltag zu antizipieren. Dann reproduziert sich das Schulsystem aus verschiedenen Gründen stark selber. Unter anderen deshalb, weil gerade diejenigen Schüler und Schülerinnen, die sich den Normen erfolgreich haben anpassen können, wiederum tendenziell eher Lehrpersonen werden. Reformen werden so oft zu Scheinreformen und man macht schale Kompromisse, lässt alte Wertesysteme weiter wirken, anstatt die Neuausreichtung klar zu definieren. Zuletzt bestehen die institutionellen Vorgaben meistens weiter, wie es diese Selektion beispielsweise ist, und nehmen den Lehrpersonen zunehmend Gestaltungsraum weg.

Auch in BS, so entnehme ich Ihrem Kommentar, hat man die Selektion einfach um ein Jahr verschoben. Was ich sicher weiss: Die Normorientierung kann nicht die Antwort auf die kommenden Herausforderungen der Schule sein.

Lieber Herr Teuscher, gerne nehme ich Bezug auf Ihren Satz: „auf der Strecke bleiben übrigens, das sei nochmals unterstrichen, die Lehrerinnen und Lehrer“). Es geht mir nicht um das gemischte Unterrichts-Modell, sondern um eine selektionsfreie Volksschule, wie sie die Bundesverfassung seit rund 25 Jahren vorgibt.

Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen

1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.

2 Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus

Eine Volksschule, welche Lernende vorbehaltlos fördert und fordert, so dass sie die 11 Jahre dauernde Institution unversehrt, ohne psychische Verletzungen und Minderwertigkeitsgefühle/Stigmatisierungen verlassen.

Eine öffentliche Schule, die nicht nur für die Lernenden, sondern auch für die Erwachsenen Verantwortung übernimmt. Das selektive Schulsystem beweist seit Jahren, dass es äusserst negative Auswirkungen hat auf die Lernleistungen und das Selbstvertrauen der Heranwachsenden. 25-30 % der Schulabgänger*innen verlassen die Schule nach elf Jahren Unterricht mit ungenügenden Leistungen in den Grundkompetenzen. Tendenz zunehmend. Grundkompetenzen, welche die Voraussetzung bilden für die aktive Mitgestaltung der direkten Demokratie. Auf der Strecke bleiben Kinder aus sozial schwächeren Familien. Mit vielfältigen Entwicklungsrückständen, die lebenslang auf die Psyche der Jugendlichen einwirken können.

Beispiel Illettrismus: Erwachsene, die jeglichen Glauben an sich verloren haben und sich weigern, günstige Kursangebote zu besuchen. Zu gross sind die durch Beschämungen während der Schulzeit erworbenen Schamgefühle. Ein interessantes Sprachprojekt der Oberstufe Biel Bözingen unter der Leitung von Ruth Wiederkehr, beweist, dass es möglich ist, mit gezielten Übungen die Sprachkompetenzen der schwächsten Schüler*innen signifikant anzuheben. Internet: “Die Lehrkräfte spüren: «Hier werde ich gebraucht!» – Condorcet. “Gleichzeitig ein Beleg, dass die öffentliche Schule diese Schüler*innengruppe vernachlässigt. Ohne jeglichen Schutz gemäss Art. 11 Bundesverfassung.

Meine mehrjährigen Erfahrungen bei der Begleitung Jugendlicher bei der Berufswahlvorbereitung – ich arbeite jede Woche an zwei Halbtagen mit Jugendlichen an der Berufswahl – zeigen mir eindrücklich, dass der Aufbau eines konstruktiven Selbstbildes entscheidend ist für die Berufswahl.

Das selektive Schulsystem erschwert Förderung und Entwicklung Jugendlicher eindeutig. Es muss so rasch wie möglich ersatzlos gestrichen werden.

Es darf nicht sein, dass Jugendliche mit öffentlichen Geldern in der obllgatorischen Schule geschädigt werden, mit nachhaltigen psychischen Beeinträchtigungen.

Lieber Robert Teuscher

Vielen Dank für Ihren Kommentar.

Als ich vor 50 Jahren die Schule besucht habe, hatte ich den sogenannten 10-G-Unterricht: Alle Gleichaltrigen haben zum gleichen Zeitpunkt, im gleichen Fach, beim gleichen Lehrer, im gleichen Raum, mit den gleichen Mitteln die gleichen Dinge zu tun und zu den gleichen Fragen in der gleichen Zeit die gleichen Antworten zu geben (Zertifikatsarbeit, Primin Stadler, 4. Mai 2016, http://pistadler.ch/cas/). Auch bei meinen Kindern war dies zumindest in der Mittel- und Oberstufe kaum anders.

Dass in einem solchen Unterricht der Ruf nach mehr Homogenität laut wird, kann ich gut nachvollziehen. Doch die Kinder in zwei bis drei Schubladen zu stecken und zu etikettieren, ist keine Lösung. Viele Lehrpersonen leisten innerhalb des heutigen Schulsystems hervorragende Arbeit. Dennoch kommt ein solcher Unterricht zunehmend an seine Grenzen.

Zum Glück existieren bereits erprobte Modelle, die mit Heterogenität umgehen können und qualitativ hochwertigen Unterricht für alle Kinder ermöglichen.

Herr Joss zitiert Artikel 11 der Bundesverfassung vom “Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung”. Es handelt sich um das Kapitel Grundrechte. Daraus irgendeine spezifische Form von Schule oder Unterricht abzuleiten, ist sicher nicht zulässig. Viel eher zitieren müsste Herr Joss Artikel 41 f der Sozialziele. Dort heisst es: “Bund und Kantone setzen sich […] dafür ein, dass Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich NACH IHREN FÄHIGKEITEN bilden, aus- und weiterbilden können.”

Ja, eben “nach ihren Fähigkeiten”. Genau das ist der Sinn einer Schule, die ab einer gewissen Stufe Jugendliche in Gruppen mit ähnlicher Auffassungsgabe zusammenfasst. Etwa so, wie gewisse Jugendliche eben in einer höheren Liga Fussball spielen dürfen oder junge Musiker bereits in frühem Alter als Solisten auftreten können, weil sie das nötige Talent haben. Die Gleichmacherei, die Ihnen vorschwebt, fördert nicht “nach individuellen Fähigkeiten”, sondern sorgt für Nivellierung aller nach unten.

„Daraus irgendeine spezifische Form von Schule oder Unterricht abzuleiten, ist sicher nicht zulässig“

Herr Joss zitiert Artikel 11 der Bundesverfassung vom “Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung”. Es handelt sich um das Kapitel Grundrechte. Daraus irgendeine spezifische Form von Schule oder Unterricht abzuleiten, ist sicher nicht zulässig. H.J: Bitte den Artikel korrekt zitieren: Kinder und Jugendliche haben ANSPRUCH auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.

Eine erstaunlich kinderfreundliche Haltung der Verfassung, wenn man bedenkt, wie in der Vergangenheit mit Kindern umgegegangen wurde. Stichworte wie Verdingkinder, Kinder der Landstrasse, Heimkinder, Schrankkinder, Kindsmissbrauch sind nur einige Begriffe, die auf erlittenes Leid und Unrecht gegenüber Kindern hinweisen. Der Anspruch auf besonderen Schutz der Unversehrtheit von Kindern und Jugendlichen ist sicher von allgemeiner Bedeutung, unabhängig von Schultyp oder Unterricht.

Leider hat auch die öffentliche Schule Kinder und Jugendliche nicht durchwegs geschützt vor Versehrungen und optimal gefördert, Missbräuche verhindert.

Beispiele: einer Klassenkollegin wurde in der 3.Klasse (1950er Jahre) die linke Hand mit ihrem Haarzopf an der Stuhllehne vom Lehrer festgebunden, um sie zur Rechstshändigkeit zu zwingen. Ein physischer und psychischer Übergriff, heute absolut undenkbar. In einer kinderpsychiatrischen Vorlesung machte der bekannte Kinderpsychiater Prof W. Züblin die Studierenden darauf aufmerksam, dass jedes Jahr vor dem Übertritt in die Sekundarschule nach der vierten Klasse auffallend viel Bettwäsche zum Trocknen aufgehängt werde bei den Balkonen einer Überbauung. Grund: aus Angst vor dem Scheitern an der schriftlichen Übertrittsprüfung fingen die Kinder wieder mit Bettnässen an. Mit entsprechender Beschämung für die Mütter. Es dauerte dann 20 Jahre, bis der Übertritt von der vierten Klasse auf die sechste Klasse verschoben wurde im Kanton Bern. Gegen heftigen Widerstand. Selektion: eine Form von psychischer Misshandlung mit psychosomatischen Folgen, ausgelöst durch das selektive System der öffentlichen Schule, das die Lernenden über sich ergehen lassen mussten. Ohne jeglichen Schutz vor Versehrung.

Eine fragwürdige Selektion, welche dazu führt, dass rund ein Drittel der Schulabgänger/innen Grundkompetenzen nur ungenügend beherrscht. In der Realität erhalten betroffene Schüler*innen reduzierte individuelle Lernziele, ohne vorgeschriebene nachfolgende gezielte Förderung – aus Spargründen. Die Selektion wird rund einem Drittel der Lernenden zum Verhängnis. Sie werden aussortiert und anschliessend lässt man sie in Ruhe.

Was völlig ausgeblendet wird: die destruktiven Auswirkungen der Selektion während der Pubertät auf die psychische Entwicklung der Jugendlichen. Genau dann, wenn Jugendliche äusserst anspruchsvolle Prozesse durchlaufen: Aufbau von Selbständigkeit, Aufbau einer tragfähigen Identität, Loslösung von den Eltern, erste Freundschaften, Planung der beruflichen Zukunft, Aufbau eines persönlichen Wertsystems. Häufig begleitet von Trauer und Einsamkeit. Phasen, in denen Jugendliche Anspruch haben auf Schutz ihrer Unversehrtheit. Phasen, in denen sie Ermutigung und Unterstützung brauchen.

Genau während diesem psychischen Umbruch werden die Jugendlichen zusätzlich verunsichert und sich selbst überlassen.

Beweis für den fehlenden Schutz der selektionierten Lernenden: das Projekt von Ruth Wiederkehr, in dem sie aufzeigen konnte, dass bei gezielter Förderung der Fähigkeiten, auch die als schwach selektionierten Schüler/innen sehr gute sprachliche Grundkompetenzen erwerben können.

Die Frage darf gestellt werden, wie lange sich die öffentliche Schule noch ein unbestritten schädliches Verfahren anwenden darf. Mit teilweise irreparablen psychischen Langzeitschäden.

Lieber Herr Schmutz

Ich möchte auf folgende drei Aussagen in Ihrem Kommentar eingehen:

“Genau das ist der Sinn einer Schule, die ab einer gewissen Stufe Jugendliche in Gruppen mit ähnlicher Auffassungsgabe zusammenfasst.”

Genau diese “Zusammenfassung” sprich “Selektion” gelingt nicht. Das ist breit empirisch belegt und ich kann das aus meiner Praxis bestätigen. Vielmehr fördern diese Selektionsphasen eine Normorientierung bis hin zu einem kompetitivem Unterricht. Das bestätigen Sie gerade selber mit Ihrem nächsten Satz:

“Etwa so, wie gewisse Jugendliche eben in einer höheren Liga Fussball spielen dürfen oder junge Musiker bereits in frühem Alter als Solisten auftreten können, weil sie das nötige Talent haben”.

Beachten Sie, dass diese Jugendlichen ihre Sparte selber wählen konnten. Das ist für unsere Volksschüler:innen nicht möglich.

“Die Gleichmacherei, die Ihnen vorschwebt, fördert nicht “nach individuellen Fähigkeiten”, sondern sorgt für Nivellierung aller nach unten”.

Dieser Satz ist kerntypisch für fast jede Bildungsdiskussion. Es lohnt sich ihn genauer zu betrachten:

“Die Gleichmacherei…” ist eine eigentlich unzulässige rhetorische Zuschreibung. Sie sprechen Ihrem Gegenüber gerade die wichtigste Motivation ab. Nämlich die Schüler und Schülerinnen dort zu fördern, wo sie stehen und von der Normorientierung wegzukommen. Wenn Sie diesen Begriff in die Diskussion einführen, müssten Sie genauer beschreiben, was sie damit genau meinen. Ich selber bin hier auf eine differenzierte Antwort Ihrerseits gespannt und neugierig. Möglicherweise gehen Sie von einer Unterrichtsanlage aus, die der Individualität in Sachen Lerngeschwindigkeit, Lernmotivation und Entwicklungsstand nicht adäquat gerecht wird. Das heisst aber nicht, dass es nicht solche Unterrichtsanlagen gibt. Wir arbeiten beispielsweise in unserer binnendifferenzierten Klasse, in der es auch Hochbegabte hat, adaptiv nach der Bloom’schen Taxonomie.

“…sorgt für Nivellierung aller nach unten”

Ich sehe von “Nivellierung nach unten”, auch gemäss meiner Langzeiterfahrung, keine Spur. Im Gegenteil, gerade Leistungsbereitschaft und Lernwille haben sich in den letzten zehn Jahren – besonders auch im 9. Schuljahr- markant gesteigert. Dabei hat die Ausrichtung auf Projektunterricht, auf gut strukturierter Selbstorganisation und der Kontakt zur regionalen Wirtschaft sehr geholfen. Alle unsere Abgänge, sei es in die Lehre oder an weiterführende Schulen sind sehr stabil. Ich negiere eine mögliche “Nivellierung” deshalb nicht, schreibe ihr aber andere Gründe zu, die sich lohnen würden, diskutiert zu werden.

Unser Ziel ist es, nicht genormte Schüler- und Schülerinnen sondern Persönlichkeiten aus unserer Schule in die Welt zu schicken. Da ist eine verfrühte Selektion bloss hinderlich und kein Gewinn.

Herr Joss zitiert Artikel 11 der Bundesverfassung Schutz der Kinder und Jugendlichen

1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung. Es handelt sich um das Kapitel Grundrechte. Daraus irgendeine spezifische Form von Schule oder Unterricht abzuleiten, ist sicher nicht zulässig.

Umso bedenklicher, dass dieser Artikel gerade im Bereich Schule weitgehend unbekannt ist, die Lernenden und Lehrende keine Ahnung haben, dass sie Anspruch haben auf besonderen Schutz vor Versehrungen. Eine verpasste Chance, den Geist der direkten Demokratie am eigenen Leib zu erfahren.

“Bund und Kantone setzen sich […] dafür ein, dass Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich NACH IHREN FÄHIGKEITEN bilden, aus- und weiterbilden können.”

Tönt gut, Bund und Kantone können die Nachteile der selektiven Volksschule bei einem Teil der Lernenden nicht beheben. Aktuelles Beispel:Lehrling, 4. Lehrjahr, wird im 3. Lehrjahr am Inselspital logopädisch abgeklärt, auf Empfehlung einer Drittperson. Er gehört zu jener Gruppe von Lernenden (25-30%), welche die selektive Volksschule mit ungenügenden Sprachkompetenzen verlassen haben. Diagnose Inselspital: Hochgradiges ADHS, massive Probleme mit sinnentnehmendem Lesen und mit der Orthographie. Er erhält immerhin einen Nachteilsausgleich für die Lehrabschlussprüfung, welche demnächst stattfinden wird. Er wird mehr Zeit zur Verfügung haben für die schriftliche Prüfung.

11 Jahre Volksschule und 3 Jahre Berufsschule reichten nicht aus, den Lehrling nach seinen Fähigkeiten sprachlich zu fördern und auszubilden. Da praktisch kein Austausch besteht zwischen selektiver Volksschule und Berufsschule, werden ähnliche Fälle weiterhin auftreten.

Lieber Felix Schmutz

Wie Sie treffend feststellen, geht es in der Schule darum, Kinder „nach ihren Fähigkeiten“ zu fördern. Genau das geschieht jedoch nicht, wenn man sie in zwei bis drei Schubladen steckt und annimmt, eine homogene Klasse vor sich zu haben, in der alle Kinder in allen Fächern dasselbe Leistungsniveau zeigen. Stattdessen orientiert man sich lediglich am Durchschnitt. Die grossen Überschneidungen zwischen den verschiedenen Niveaugruppen verdeutlichen eindrücklich, dass es schlichtweg unmöglich ist, homogene Gruppen zu bilden.

Wenn ich Lehrpersonen auf diesen Umstand anspreche, sind die meisten sich dieser Problematik durchaus bewusst, verweisen jedoch auf die sogenannte Durchlässigkeit. Wie ich in meinem Artikel dargelegt habe, bleibt diese Durchlässigkeit jedoch mehr Theorie als gelebte Praxis – ein Umstand, den ich auch mit Literaturhinweisen belegt habe.

Zudem würde mich eine pädagogische Erklärung interessieren, warum es so grosse regionale Unterschiede gibt. Bislang konnte mir keine Lehrperson darauf eine zufriedenstellende Antwort geben.

Dass erfolgreicher Unterricht auch an sogenannten Brennpunktschulen möglich ist, zeigt die Volksschule in Spreitenbach AG. Trotz eines hohen Ausländeranteils wechseln dort 16-Jährige genauso häufig ins Gymnasium oder beginnen eine Lehre wie im übrigen Kanton und in der ganzen Schweiz (Sonntagszeitung, 09.05.2025).

Herr Stalder, Sie erwähnen Spreitenbach, andere schwärmen von Knonau, wieder andere von Finnland. Dieses Bedürfnis nach Utopie, nach einem schulischen Ideal ist ein Traum von vielen Bildungsinteressierten, die mit den Schulen nicht zufrieden sind, meinen, sie wüssten es besser, und dann als Argument sich mit Utopien behelfen. Leider liegen sie meist geschickter Werbepropaganda auf, denn alle kochen nur mit Wasser. Haben Sie von diesen tollen Schulen die PISA-Resultate? Und sind diese besser als diejenigen von andern Schulen? Auch wir hatten aus der Volksschule Jugendliche, selbst und gerade Migrantinnen und Migranten, die den Sprung ins Gymnasium geschafft haben und wissenschaftliche Karrieren aufgebaut haben: z.B. einen Geschichtsprofessor, einen Professor für angewandte Sprachwissenschaft, hohe Beamte im Staatsdienst, etc. Deshalb könnten Sie auch meine damalige Schule in Basel anführen. Allerdings eben eine Schule mit Selektion. Und die Genannten haben diese Hürde offenbar leicht genommen, weil sie motiviert waren und sich anstrengten und sie die Anforderungen anspornten.

Die kantonalen Unterschiede sind leicht erklärbar: Die Schulhoheit liegt bei den Kantonen. Diese entscheiden über die Programme, die Organisation, die Anforderungen, ob Selektion oder nicht, stemmen die Eigenheiten ländlicher oder städtischer Gebiete, den finanziellen Aufwand. Daraus dürfen Sie ebenso wenig Ungerechtigkeiten ableiten, wie solche bei der Abdeckung mit ÖV, Arztpraxen oder Steuerrechnungen bestehen.

Homogenität und Heterogenität, ein weiteres Thema, das immer wieder falsch als Argument gebracht wird. Es gab nie homogene Gruppen, denn die Menschen sind nicht homogen, sondern individuell stark verschieden. Darum geht es bei der Selektion nicht in erster Linie. Das Entscheidende ist a) das grundlegende Abstraktionsverständnis (kognitive Grundkompetenz) und die Verarbeitungstiefe, b) das Auffassungstempo. Das ist letztlich der Grund, warum in allen Schulen ab einer gewissen Stufe wenigstens in den Fächern Mathematik und Sprachen entweder Niveaugruppen oder individuelle Programme geführt werden müssen. Der Nachteil: Die genannten Stärken (Abstraktion und Tempo) sind ebenso wichtig in Sachfächern (Geschichte, Geografie, Biologie, Physik). Niemand behauptet, dass in einem Gymnasium alle gleich gut in allen Fächern sind. Natürlich gibt es Talent- und Interessenunterschiede. Eine Homogenität hat es nie gegeben. Hingegen ist es fachlich immer ergiebiger, wenn sie den Unterricht im gemeinsamen Gespräch entwickeln können, und da sind Abstraktionsfähigkeit und Auffassungstempo eine Voraussetzung. Nicht ohne Grund propagiert die Wirtschaft Arbeitsgruppen mit qualifizierten Leuten unterschiedlicher Herkunft (Mann, Frau, Mathematiker, Chemiker). Homogen bedeutet lediglich, dass eine erspriessliche Zusammenarbeit möglich ist, nicht aber, dass alle gleich sind.

Lieber Felix Schmutz

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

Mit Erstaunen nehme ich zur Kenntnis, dass Schulen wie jene in Spreitenbach, Knonau oder auch Finnland, die teilweise jahrzehntelange Erfahrungen mit ihren Schulmodellen gesammelt haben, von Ihnen als Utopie bezeichnet werden. Ich bin überzeugt, dass diese Schulen und ihre Lehrpersonen wertvolle Arbeit leisten und innovative Ansätze verfolgen. Sie als Utopien abzutun, erscheint mir wenig respektvoll gegenüber ihrem Engagement und ihrer Expertise – insbesondere, da sie zeigen, dass diese Modelle durchaus funktionieren.

Es ist zwar leicht, einzelne Beispiele zu finden, bei denen Personen trotz der Selektion eine anspruchsvolle Laufbahn erreicht haben. Doch solche Fälle sind Ausnahmen und nicht die Regel.

Ihre Erklärung zu den kantonalen Unterschieden hat meine ursprüngliche Frage nicht beantwortet. Vielmehr bestätigt sie meine Annahme, dass die Selektion keine pädagogischen Gründe hat, sondern vielmehr darauf abzielt, Kinder den regionalen Bedürfnissen anzupassen. Den Vergleich von Kindern mit dem öffentlichen Verkehr oder Steuerrechnungen empfinde ich zudem despektierlich.

Die Etikettierung von Schülerinnen und Schülern mit „nur Grundanforderungen“ hat insbesondere für Jugendliche mit entsprechenden Zeugnissen oft negative Auswirkungen auf ihre Berufswahl. Ihnen bleiben viele anspruchsvolle Lehrstellen oder der Zugang zu weiterführenden Schulen verwehrt oder sie müssen Umwege gehen. Das empfinde ich als ungerecht und nicht zeitgemäss.

Sie betonen selbst, dass Schülerinnen und Schüler eine heterogene Gruppe sind. Warum möchten Sie sie dennoch mit einem Label wie „nur Grundanforderungen“ oder „erweiterte Anforderungen“ versehen? Ich bin überzeugt davon, dass jedes Kind das Recht auf individuelle Förderung hat – unabhängig von seiner Herkunft. Das Argument mit der Wirtschaft halte ich in diesem Zusammenhang für wenig überzeugend: In der Wirtschaft werden Teams nach Themen und Anforderungen freiwillig zusammengestellt. Kinder hingegen können weder ihre Eltern noch ihre Lehrpersonen oder Klassenkameradinnen und -kameraden auswählen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern Kinder – mit eigenen Bedürfnissen und Potenzialen die es zu entfalten gilt.

Wie ich oben erwähnt habe, kommt die viertgrösste Wirtschaftsberatungsfirma zu folgendem Schluss: „Förderung statt Selektion – die Abschaffung der Selektion in der Sekundarstufe I als oberstes Gebot.“ Diese Aussage zeigt deutlich auf, dass auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Förderung aller Schülerinnen und Schüler sinnvoller ist als eine frühe Selektion.

Ich bemühe mich stets darum, meine Argumente durch fundierte Literaturhinweise zu untermauern. Gerne lade ich Sie ein, diese einmal möglichst unvoreingenommen zu prüfen – vielleicht entdecken Sie dabei neue Perspektiven auf das Thema.

Freundliche Grüsse

Hanspeter Stalder