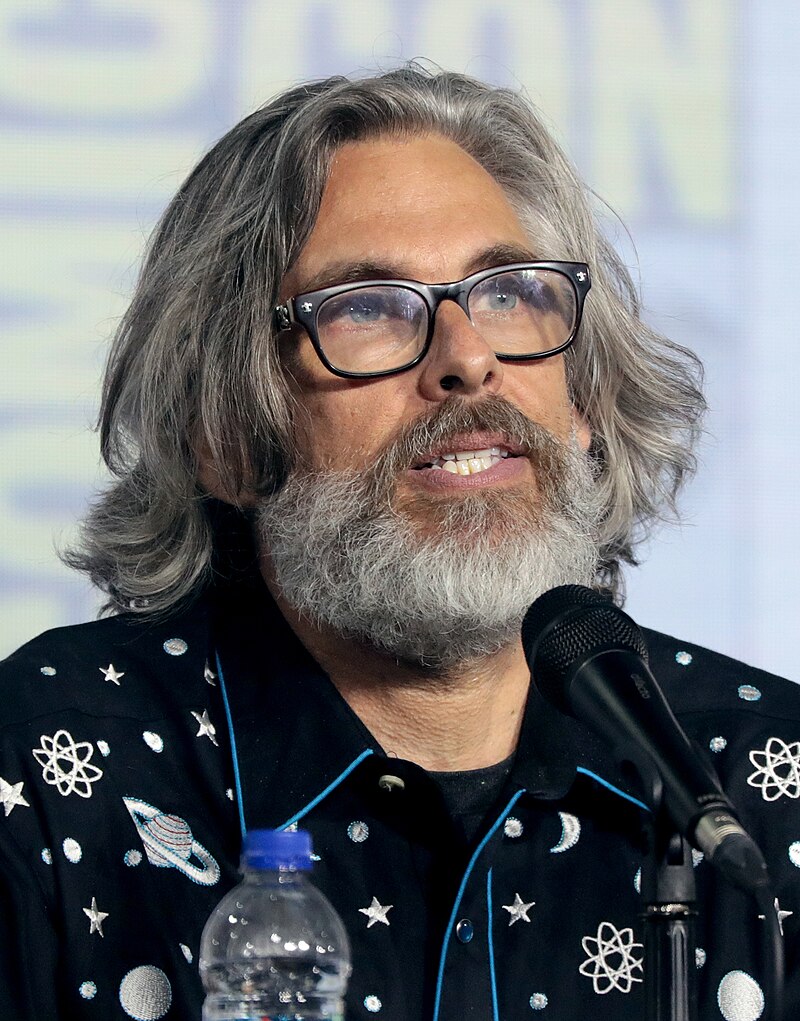

“Die Kindheit ist eine Unterabteilung der Kartografie”, hat der amerikanische Schriftsteller Michael Chabon geschrieben, und vermutlich hat jeder, der nur alt genug dafür ist, die Karte seiner Kindheit im Kopf: Im Zentrum das Haus – “Zum Abendessen bist du zurück!” –, und am anderen Ende der Straße das eines Freundes – “Darf Martin raus zum Spielen?” –, und dann, gleich an der Ecke, das Grundstück von Herrn S., der jedes Mal Theater machte, wenn man mit dem Fahrrad über seinen Rasen fuhr.

Vielleicht ist auch ein Spielplatz auf der Karte verzeichnet, auf dem Martin gleich unter der Rutsche mal einen Schatz vergraben hat – vier Plastikringe aus dem Kaugummiautomaten –, aber noch verheißungsvoller war natürlich der Wald, wo man den Blicken der Erwachsenen entzogen war, aus herumliegenden Stöcken ein Tipi baute, die Feder einer Krähe fand oder ein in den Stamm einer Buche geritztes Herz mit zwei rätselhaften Initialen.

Michael Chabon,1963 geboren, kannte damals in Maryland so einen Wald, er hat dort Stunden als indianischer Krieger oder Kreuzritter verbracht, aber auf der Karte seiner Kindheit ist auch ein Spielplatz verzeichnet sowie eine geheimnisvolle “Gasse hinter dem Lebensmittelmarkt”. Wie alles andere hat er sie damals mit seinem Fahrrad erreicht, colarot mit Bananensattel und Bonanza-Lenker. “Auf ihm”, erinnerte sich Chabon in einem Essay, “fuhr ich meine Nachbarschaft ab, eine halbe Meile in jede Richtung” (denn auch damals war keineswegs alles erlaubt). “Ich wusste”, schreibt er weiter, “wo all meine Klassenkameraden wohnten, kannte die Zahl ihrer Geschwister, die bei ihnen vorrätige Eissorte und die potenzielle Gefährlichkeit ihrer Väter” (ja, die auch).

Um das Abenteuer ist es schlecht bestellt

Tatsächlich unterscheiden sich Kindheitskarten wie die von Chabon kaum von jenen, die den klassischen Abenteuererzählungen vorgebunden sind: Wer auf seiner ein Wäldchen oder eine schmale Gasse verzeichnet hat, wird darin mühelos den “Weißen Felsen” wiedererkennen, der sich auf Stevensons “Schatzinsel” findet, oder “Helms Klamm” auf J.R.R. Tolkiens Karte im “Herrn der Ringe”. “Menschen lesen – und schreiben – Abenteuergeschichten”, glaubt Chabon, weil sie selbst in ihrer Kindheit einmal “Abenteurer gewesen sind.”

Statt in den zeitlosen Wald am Rand der Siedlung zu radeln, wird man jeden Donnerstag um viertel vor fünf zum Klettern in die Boulderhalle gebracht.

Doch um das Abenteuer ist es schlecht bestellt. Zu all den Wildnissen, die schwinden, zählt auch die “Wildnis der Kindheit”, wie Chabon seinen Essay nennt. Und er selbst, der es doch so viel besser weiß, weil er erst zum Kreuzritter, dann zum Hobbit und darum zum Schriftsteller geworden ist, hat daran als Vater seinen Anteil. Er selbst kann die Schatzinsel oder das Mittelerde seiner Kindheit noch zeichnen, die Karte seiner jüngeren Tochter, 2001 geboren, sieht hingegen wohl schon wie ein schematisch vereinfachtes Liniennetz aus: Sie zeigt eine Welt, in der es eigentlich nur Haltestellen gibt, aber keinen kartografisch nachvollzogenen Weg, der sie verbindet. Statt über den Rasen von Herrn S. abzukürzen, steigt ihre Generation ja aus dem berühmten “Elterntaxi” aus. Statt in den zeitlosen Wald am Rand der Siedlung zu radeln, wird man jeden Donnerstag um viertel vor fünf zum Klettern in die Boulderhalle gebracht.

Chabon selbst fällt es irgendwann in den Nullerjahren wie Schuppen von den Augen. Vierzig Jahre, nachdem er mit seinem colaroten Schwinn Typhoon sein Stückchen Maryland erkundet hat, bringt er seiner Tochter in Berkeley, Kalifornien, das Fahrradfahren bei: “Auf ihre Freude über ihre Leistung”, erinnert er sich, “folgte schnell ein Gefühl der Verwirrung und Enttäuschung, als klar wurde, dass es kaum einen Ort gab, wo sie mit dem Fahrrad hinfahren konnte. Oder besser gesagt: wo ich sie hätte hinfahren lassen.” Kann er es riskieren, ihr eine unbeaufsichtigte Fahrt zum Lebensmittelladen zu gestatten, “höchstens zweihundert Meter von unserer Wohnungstür entfernt”? “Konnte ich meine Tochter”, fragt er sich, “allein dorthin fahren lassen, um das einzigartige Vergnügen zu erleben, sich an einem heißen Sommertag ein Eis zu kaufen und es auf dem Bürgersteig zu schlecken, allein mit ihren Gedanken?”

Einzig der “Abgrund” ist viel besser ausgeleuchtet als früher

Man wünscht es dem Kind, wenn man Chabons Essay liest, und weiß doch, dass das eine Eis dieses einen Kindes aus Berkeley nichts an der Lage ändert: Irgendwann am Ende des 20. Jahrhunderts ist die Wildnis der Kindheit verloren gegangen. Boomer und Gen-X-ler haben sie als Kinder noch erlebt, als Eltern hingegen kommt ihnen die Freiheit, die ihre eigenen Eltern ihnen noch zugestanden haben, schier unglaublich vor. Und dabei ist auch diese Freiheit bloß eine Schrumpfform jener Freiheit, die die Nachkriegsgeneration in Kindertagen genoss. Mein Vater etwa hat in einem Fluss schwimmen gelernt – mit anderen Kindern wohlgemerkt und ohne, dass Erwachsene zusahen –, mich aber hat er in einen Schwimmkurs geschickt. In die Schwimmhalle bin ich damals allein mit dem Bus gefahren, meine eigenen Kinder hätte ich, wiederum eine Generation später, vermutlich mit dem Auto hingebracht.

Warum das so ist? Chabon hat damals Verbrechensstatistiken studiert, aber die Zahl der Entführungsfälle hatte nicht zugenommen: “Ein Kind zu sein”, schreibt er, “ist heute nicht gefährlicher oder ungefährlicher als früher.” Verändert habe sich nur, “dass der Abgrund so viel besser ausgeleuchtet ist”. Chabon glaubt, dass die Gefährdung unserer Kinder deshalb so großes Gehör findet, weil ihre Eltern sich schuldig fühlen, dass die Welt in einem so schlechten Zustand ist. Kinder wären darüber zu “Kultobjekten” geworden, zu “Fetischen” und Objekten einer “ungesunden, krankhaften Fixierung”.

An die Stelle der analogen Wildnis ist eine digitale getreten, die, ohne ein reales Abenteuer zu bieten, sehr reale Gefahren birgt.

Stimmt das? Selbst wenn, die Wildnis kriegen die Kinder von einer vereinzelten Einsicht nicht zurück. Chabon hat damals die Probe aufs Exempel gemacht und seine Tochter mit dem Rad nach draußen geschickt; er ist ihr nachgegangen und sie beide haben auf den Straßen von Berkeley kein einziges Kind gesehen, mit dem man einen Schatz unter der Rutsche hätte vergraben können. Chabon erzählt auch die Geschichte zweier Neunjähriger aus der unmittelbaren Nachbarschaft, die, wohl weil sie nicht in dieselbe Schule gingen, einander noch nie begegnet waren. Wer noch mit einer Horde Nachbarskinder durch die Gegend gerannt ist, weiß, wie ungeheuer seltsam das eigentlich ist.

Chabons Tochter ist heute 23, und seit sie Radfahren gelernt hat, hat sich das Problem nur verschärft: An die Stelle der analogen Wildnis ist eine digitale getreten, die, ohne ein reales Abenteuer zu bieten, sehr reale Gefahren birgt. Wäre es da nicht sicherer, die Eltern gäben den Kindern gemeinsam ein Stück ihrer angestammten Wildnis zurück?