- Empirie der Chancengleichheit

Nachfolgend will ich in Abbildungen einige Kennzahlen darstellen, die Hinweise geben auf das Ausmass und die Entwicklung faktisch bestehender Chancenungleichheiten bei der schulischen Selektion, die für den individuellen Bildungserfolg bestimmend ist und so die spätere Jobkarriere vorspurt. Leider sind empirische Daten für die Schweiz nur sehr spärlich und lückenhaft verfügbar. Zeitreihen ohne statistische Brüche existieren nur sehr selten. Aus ‚Geldmangel‘ – sprich: aus Mangel an politischem Interesse aufgrund fehlenden öffentlichen Drucks – nahm die Schweiz auch nicht an neueren Projekten der OECD teil, die etwas Licht auf Fragen der Chancengerechtigkeit werfen könnten. International harmonisierte Indikatoren für einen belastbaren Ländervergleich unter Einschluss der Schweiz sind daher auch nicht verfügbar. Immerhin habe ich zwei verstreute Statistiken entdeckt, die einen Hinweis auf die Lage in der Schweiz geben können:

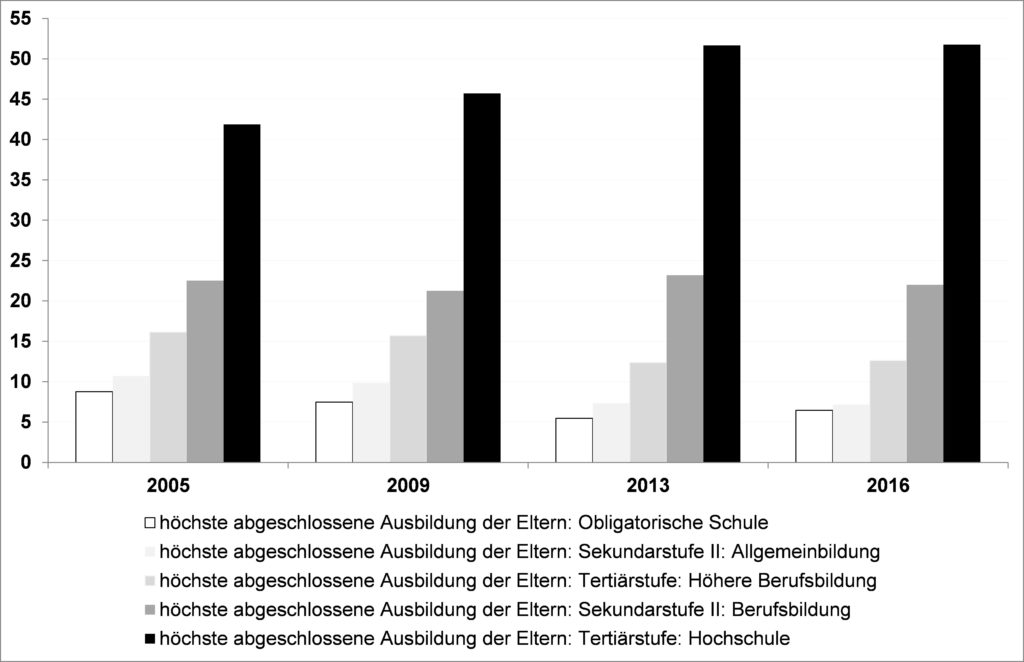

Quelle: BFS – Soziale und wirtschaftliche Lage der Studierenden (SSEE), eigene Darstellung

Erwartet habe ich – und in aller Deutlichkeit bestätigt hat sich – , dass in jedem einzelnen Erhebungsjahr mit steigender erreichter Ausbildungsstufe der Eltern der Anteil der Studierenden an universitären Hochschulen zunimmt. Dass aber auch über die Erhebungsjahre der Anteil der Studierenden an universitären Hochschulen bis zuletzt weiter ansteigt, deren Eltern bereits die höchste Ausbildungsstufe erreicht haben, ist prima vista sehr erstaunlich. Spiegelbildlich ist zwischen 2005 und 2016 der Anteil der Studierenden weiter gesunken, deren Eltern bloss die obligatorische Schule abgeschlossen haben. Bei diesem empirischen Befund könnte man zum Schluss gelangen, dass die intergenerationelle Bildungsmobilität zwischen 2005 und 2016 in der Schweiz deutlich abgenommen hat. Diese Schlussfolgerung wäre aber nur dann korrekt, wenn die Anteile der jeweils höchsten abgeschlossenen Ausbildung der Eltern über den betrachteten Zeitraum hinweg konstant geblieben wären. Das ist aber klarerweise nicht der Fall.

Spiegelbildlich ist zwischen 2005 und 2016 der Anteil der Studierenden weiter gesunken, deren Eltern bloss die obligatorische Schule abgeschlossen haben.

Man muss also versuchen, einen Indikator der intergenerationellen Bildungsmobilität zu konstruieren, welcher den Trend zu höheren Bildungsabschlüssen in der Elterngeneration der universitären HochschülerInnen mitberücksichtigt:

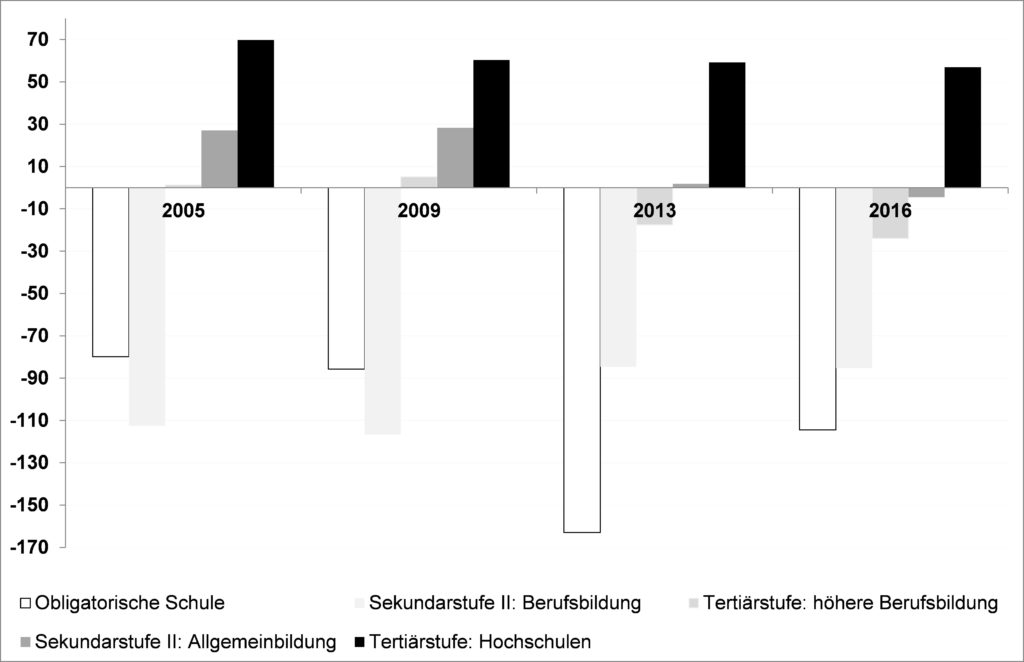

Quelle: BFS – SSEE, SAKE, eigene Darstellung und eigene Berechnung.

Lesebeispiel: In 2005 hatten die Eltern von 8.8% aller HochschülerInnen nur die obligatorische Schule als höchsten Bildungsabschluss. Im gleichen Jahr hatten aber 15.8% der gesamten Elterngeneration der 45-54-jährigen Erwerbspersonen höchstens einen obligatorischen Bildungsabschluss. Somit waren die HochschülerInnen mit dieser niedrigsten Bildungsherkunft um -7.0 Prozentpunkte (PP) unterrepräsentiert. Weil aber diese Gruppe mit niedrigstem Bildungsabschluss anteilsmässig z.T. viel kleiner ist als jene der anderen Bildungsgruppen, unterschätzt die Unterrepräsentation in absoluten Prozentpunkten (PP) die effektive Unterrepräsentation in Bezug zu relativen Kleinheit dieser Gruppe im Vergleich zu den z.T. viel grösseren Gruppen mit höherem Bildungsabschluss. In Bezug zur eigenen Bildungsgruppe entspricht die absolute Unterrepräsentation von -7.0 PP einer relativen Unterrepräsentation von -80%: -7.0 PP sind knapp -80% von 8.8 PP.

Was lässt sich daraus nun für die intergenerationelle Bildungsmobilität ablesen? Von 2005 bis 2016 hat die relative (prozentuale) Unterrepräsentation der universitären HochschülerInnen, deren Eltern höchstens einen obligatorischen Schulabschluss haben, deutlich weiter zugenommen (in absoluten Beträgen ausgedrückt), nämlich von -80% auf

-114%. In der gleichen Zeit hat die relative Überrepräsentation der HochschülerInnen, deren Eltern bereits einen Hochschulabschluss erreicht haben, abgenommen, von +70% auf +57%. Zwischen 2005 und 2016 ist somit die relative Überrepräsentation in der höchsten Bildungsherkunftsgruppe um 13% gesunken, während die relative Unterrepräsentation der niedrigsten Bildungsherkunftsgruppe um 34% gestiegen ist. Dies weist zusammengenommen auf eine eher gesunkene intergenerationelle Bildungsmobilität zwischen 2005 und 2016 hin. Sicher aber ist sie nicht spürbar angestiegen.

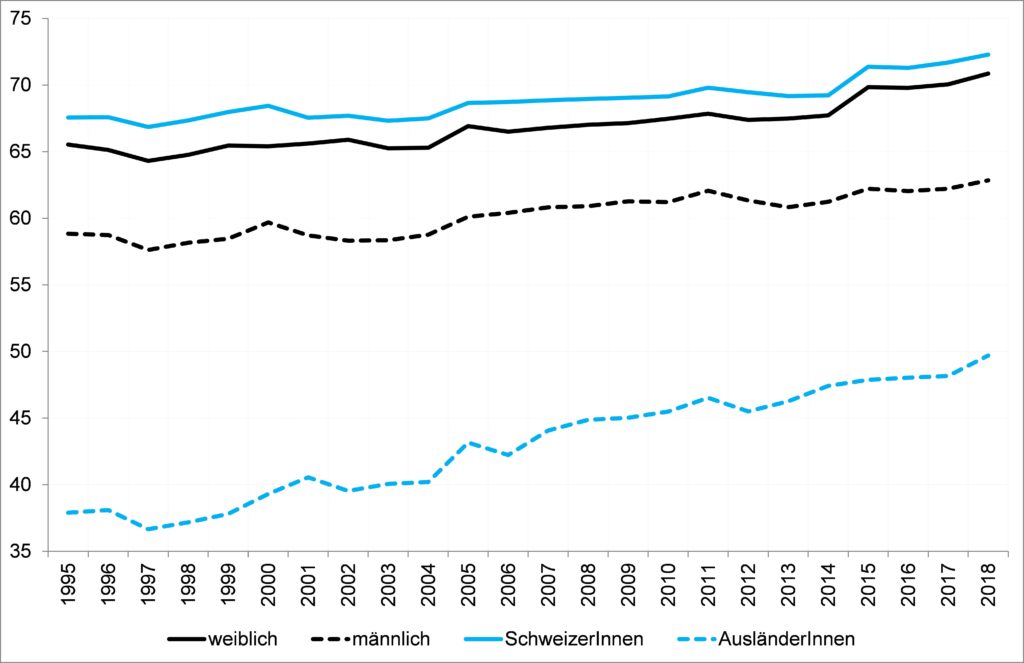

In der nächsten Abbildung 3 wird sichtbar, dass im Zeitraum 1995 bis 2019 die Selektionsquoten von weiblichen Jugendlichen in weiterführende Schulen mit ‚erweiterten Ansprüchen‘ durchgängig höher ist als die Selektionsquoten von männlichen Jugendlichen. Ist diese Tatsache ein Reflex der (un-) bewusst ablaufenden institutionellen Diskriminierung / Diskrimination der männlichen Schüler in den Schulen der Sekundarstufe I (z.B. aufgrund der sich immer weiter ausprägenden Mehrheit der Lehrerinnen gegenüber den Lehrern in der Primarschule)? Empirische Studien weisen darauf hin, dass die systematisch besseren Test scores bei der Selektion in ‚weiterführende Schulen‘ von Mädchen gegenüber Jungen u.a. mit den höheren Bildungsaspirationen der Mädchen zusammenhängen. Diese Aspirationen wiederum sind abhängig von genderspezifisch unterschiedlichen Einflussstärken von objektiven sozioökonomischen und subjektiven sozialisierenden Determinanten.[1] D.h., der systematisch bessere Bildungserfolg der Mädchen gegenüber Jungen ist im Wesentlichen nicht erklärbar durch institutionelle Diskriminierung und Diskrimination von Jungen innerhalb des Bildungswesens, sondern ist das Resultat von genderspezifisch unterschiedlich stark wirkenden gesellschaftlichen Einflüssen, die aber nicht eindeutig als gesellschaftliche Diskrimination zu qualifizieren sind. – Der nochmals deutlich grössere Unterschied der Selektionsquoten zwischen schweizerischen und ausländischen Kindern könnte die Kombination zweier Effekte zeigen: einerseits jenen der institutionellen Diskriminierung / Diskrimination in den Schulen der Sekundarstufe I, anderseits jenen der ‚reinen‘ Chancenungleichheit aufgrund sozioökonomischer und -kultureller Merkmale (des tieferen Wohlstands bzw. der grösseren ‚Bildungsferne‘ der Eltern…).

Quelle: BFS

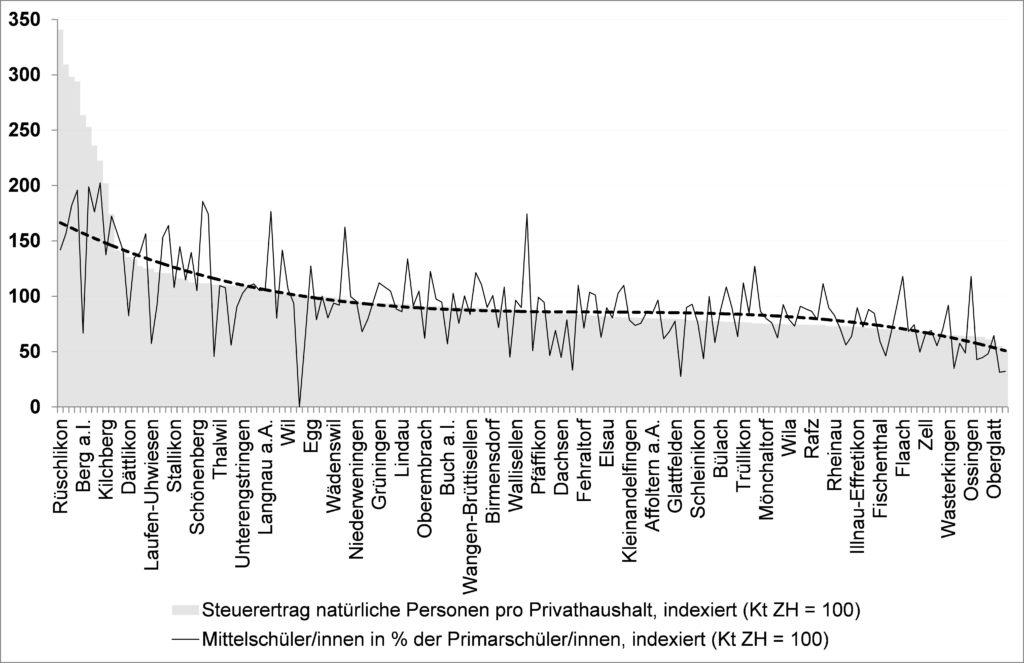

Der Verdacht der entscheidenden Rolle des Wohlstands der Eltern für den Selektionserfolg der Sprösslinge kann noch weiter erhärtet werden: Wenigstens für den Kanton Zürich existieren statistische Erhebungen auf Gemeindestufe, die es erlauben, den durchschnittlich realisierten ‚Bildungserfolg‘ der SchülerInnen mit dem durchschnittlichen Wohlstand der Eltern in Verbindung zu setzen. Für das letzte verfügbare Jahr 2018 zeigt sich nämlich Folgendes:

Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich, Erhebung 2018, eigene Berechnung und eigene Darstellung; gestrichelte Linie = Trendlinie (polynomisch)

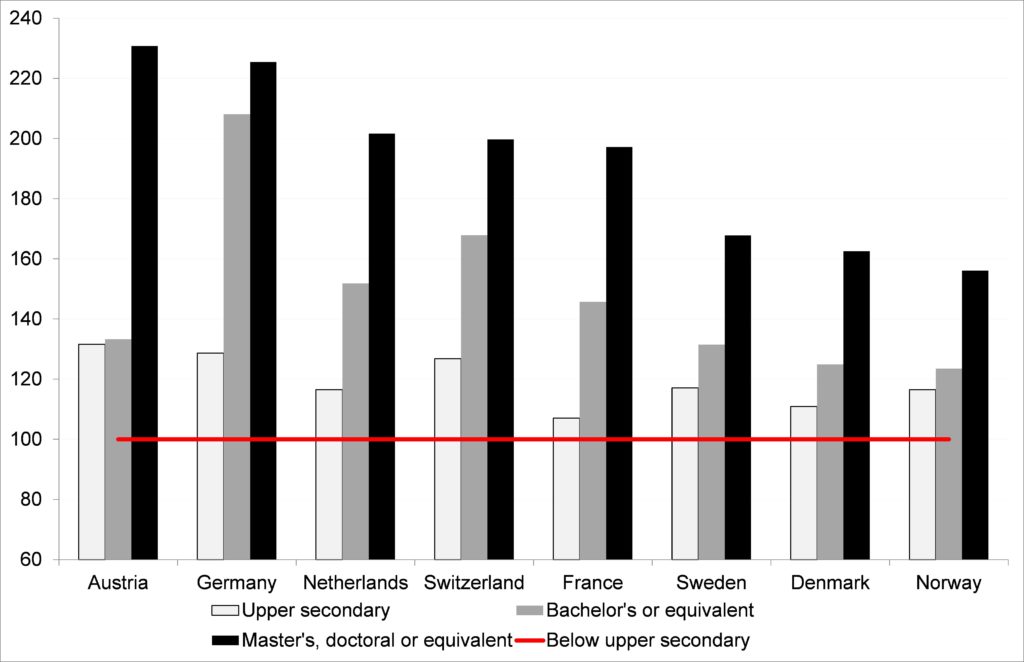

Im Kanton Zürich hängt der durchschnittliche ‚Bildungserfolg‘ der SchülerInnen der Gemeinden mit dem durchschnittlichen ‚Wohlstand‘ der privaten Haushalte der Gemeinden augenscheinlich sehr eng zusammen.[1] Verklausuliert spricht man meistens nicht platt direkt vom unterschiedlichen ‚Wohlstand‘ der Elternhaushalte, sondern distinguiert von ihrer ‚Bildungsnähe / -ferne‘, weil auch im internationalen Vergleich empirisch robust nachzuweisen ist, dass der mit dem höchsten erworbenen symbolischen Bildungstitel gemessene ‚Bildungserfolg‘ mit dem ‚Wohlstand‘ der Erwerbspersonen, gemessen mit ihrem Nettoeinkommen, sehr hoch korreliert ist:

Quelle: OECD, Education at a glance 2020, Erhebung 2018, eigene Berechnung und eigene Darstellung; Nettoeinkommen indexiert (100 / rote Linie = ‚Below upper secondary‘ = höchstens obligatorischer Schulabschluss)

[1] Im Wesentlichen ergeben sich dieselben Resultate, wenn nicht alle Haushalte, sondern nur die Nicht-Einpersonenhaushalte berücksichtigt und die Zeitreihen beider Variablen nicht nur indexiert, sondern ihre Varianzen zusätzlich noch normalisiert werden. Sehr ähnliche Ergebnisse ergeben sich auch, wenn als Proxy für den ‚durchschnittlichen Wohlstand‘ in den Gemeinden statt des Steuerertrags pro Haushalt das steuerbare Einkommen pro Haushalt oder die Steuerkraft pro EinwohnerIn herangezogen wird.

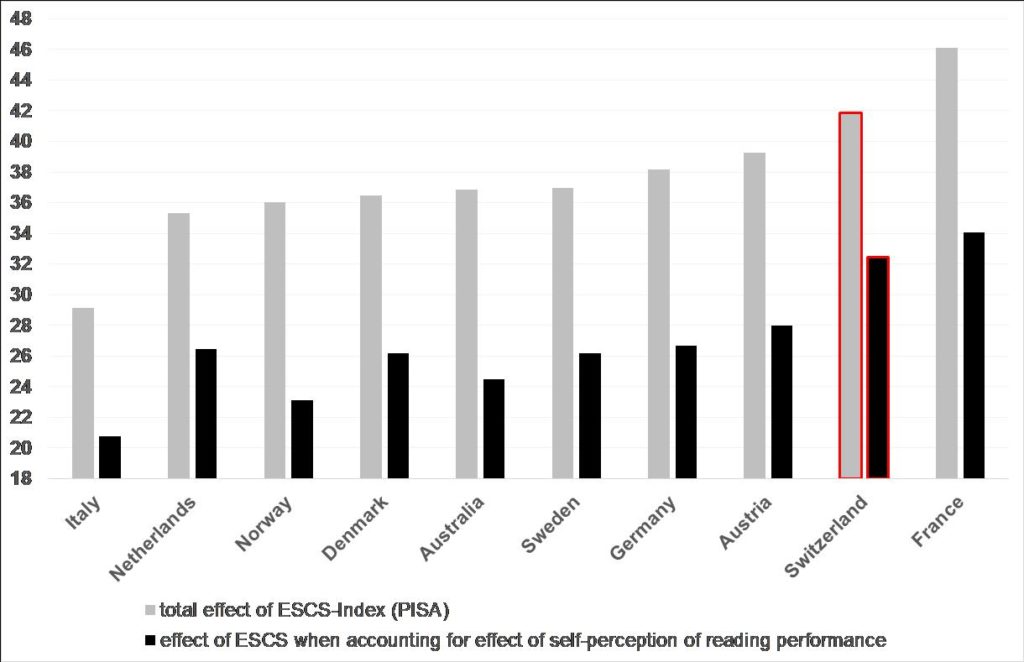

Bei je gleichen schulisch bewerteten Skills (d.h. bei statistischer Kontrolle der schulischen Performance der Kinder) ist der sozioökonomisch und -kulturell unterschiedliche Bildungserfolg in der Bildungskarriere abhängig von bewussten institutionellen Diskriminierungen und unwillkürlich und unbemerkt bleibenden Diskriminationen, die via die ‚feinen Unterschiede‘ im sozioökonomischen und -kulturellen Habitus (Pierre Bourdieu) in diesbezüglich je unterschiedliche Selektivitäten transformiert werden. Der Bildungserfolg in der Bildungskarriere ist aber auch von den wie auch immer ‚objektivierbar‘ zu messenden schulisch bewerteten Skills abhängig, die ihrerseits von sozioökonomischen und -kulturellen Determinanten beeinflusst werden. (Im PISA-Projekt ist der Anspruch, dass die verzerrenden Einflüsse der Notengebung durch die Lehrpersonen dank standardisierten schul- und länderübergreifenden Tests z.B. bei der Beurteilung der Lesekompetenz ganz zu neutralisieren sind.) Diese Determinanten sind nicht Reflex der institutionellen Diskrimination innerhalb des Bildungswesens, sondern der Reflex gesellschaftlicher Diskrimination, die sich in unterschiedlichen Startchancen im Bildungswesen niederschlagen. Gemäss einer jüngst publizierten empirischen Untersuchung[1] hat aber auch noch die ‚subjektive‘ Selbstzuschreibung der eigenen schulischen Skills einen Effekt auf die ‚objektiv‘ gemessene schulische Performance. Weil dadurch der Einfluss der ‚rohen‘ sozioökonomischen und -kulturellen Determinanten auf die schulische Performance verändert wird, kann man rückschliessend argumentieren, dass das über den sozialen Status vermittelte grössere oder kleinere ‚Selbstvertrauen‘ und die ebenso vermittelte stärkere oder schwächere ‚Selbstsicherheit‘ und die entsprechende ‚Anspruchshaltung‘ ein weiterer indirekter Kanal der Diskrimination ist, das einerseits von einem ‚Signalling‘ auf die Lehrpersonen herrührt (damit einen Teil der institutionellen Diskrimination darstellt), das anderseits aber auch mit steigendem sozialen Status einen objektiven positiven bzw. mit sinkendem sozialen Status einen objektiven negativen ‚Leistungs‘-effekt auf die schulisch bewerten Skills ausübt (damit einen Teil der gesellschaftlichen Diskrimination darstellt). Beide Arten der Diskrimination, die institutionelle und die gesellschaftliche, bestimmen zusammen genommen das totale Ausmass der Chancenungleichheit.

Quelle: OECD Database, eigene Darstellung

Erläuterungen:

ESCS = total effect of the PISA index of economic, social and cultural status (ESCS)

total effect of ESCS represents the score-point change in reading performance that is associated with a one-unit change in ESCS when accounting for gender

ESCS effect when accounting for the indirect effect of self-perception of reading performance represents the score-point change in reading performance that is associated with a one-unit increase in ESCS when accounting for gender and self-perception.

In der Schweiz ist der totale Effekt der mittels ESCS erfassten sozioökonomischen und -kulturellen Determinanten auf die Leseperformance nach Frankreich am zweitstärksten (graue Balken) im Vergleich der vier Nachbarländer und vier weiteren mit der Schweiz vergleichbaren Ländern. Dieser objektive Effekt von ESCS reduziert sich in der Schweiz unter den Vergleichsländern am drittschwächsten (nach Italien und den Niederlanden), wenn um den Einfluss der subjektiven Selbstwahrnehmung der eigenen Leseperformance auf die objektiv gemessene Leseperformance kontrolliert wird (schwarze Balken). D.h., der zusammengenommene Einfluss des ‚Signalling‘ des sozialen Status auf die Lehrpersonen und des objektiv positiven Einflusses des mit dem sozialen Status steigenden Selbstvertrauens ist in der Schweiz zwar noch immer hochsignifikant, aber vergleichsweise relativ schwach ausgeprägt.

- Empirie des Individualismus

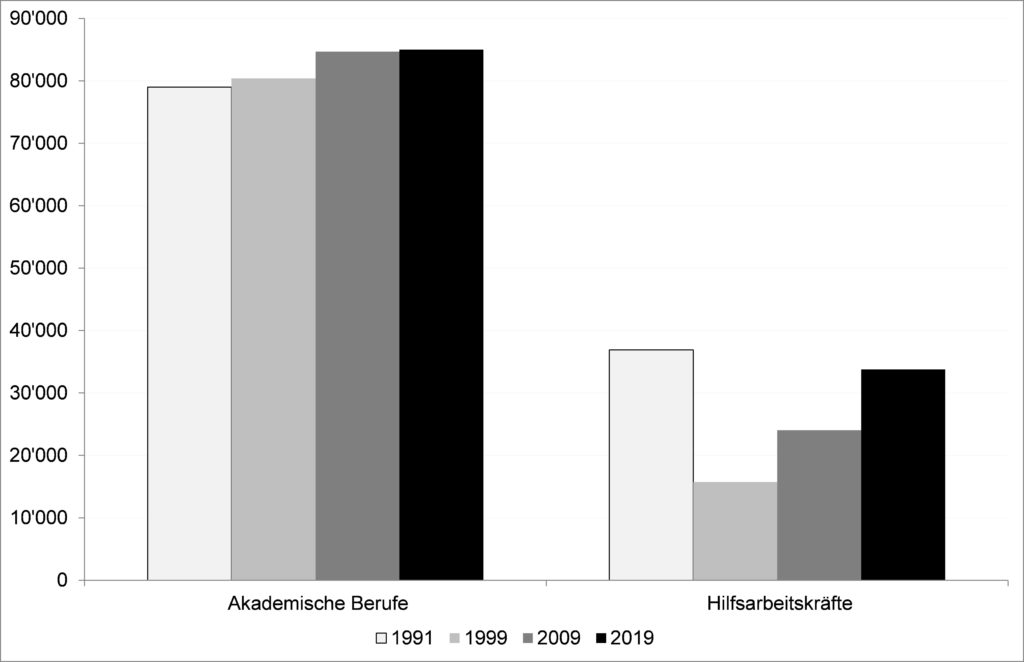

Im Bereich der Bildung ist die Humankapitaltheorie der Ausdruck der individualistischen ‚Leistungs‘-ideologie. Eine ganz naive Frage zu Anfang: Wieso eigentlich ist der Median des Bruttoerwerbseinkommens (BEE) der Hilfsarbeitskräfte robust knapp dreimal kleiner als jener der höchstqualifizierten Berufe (exklusive ‚Führungskräfte‘, Abbildung 6)? Nicht-ÖkonomInnen werden mit ihrem ‚gesunden Alltagsverstand‘ vermutlich meritorisch argumentieren: weil z.B. SpitalärztInnen eine viel anspruchsvollere und längere Ausbildung genossen haben als das Reinigungs- und Hilfspflegepersonal des Spitals, und weil ihre Berufstätigkeit viel verantwortungsvoller und komplexer ist, etc., etc.

Der in Franken exakt messbare faktische Markterfolg ist eine strikt objektive, empirisch exakt messbare Grösse, die wie ein Naturfaktum keinen ‚Sinn‘ – insbesondere auch keinen meritorisch zu legitimierenden ‚Sinn‘ – hat (z.B. wie die Messung der Oberflächentemperatur auf der Venus)

So argumentieren auch alle Berufsverbände und JobanbieterInnen in Branchen, die nicht unmittelbar den Marktkräften ausgesetzt sind (also v.a. in vielen Bereichen des Service public). Mainstream-ÖkonomInnen entgegnen: Sowohl irgendeine – gesellschaftlich noch so verantwortungsvolle, wohltätige, komplexe oder ehrenvolle… – Tätigkeit als auch die dafür benötigte – persönlich noch so anspruchsvolle, anstrengende, schwierige… – Ausbildung haben per se noch gar keinen ökonomischen (Markt-) Wert, sondern sind zunächst einmal bloss Aufwand bzw. Kosten. Die erwiesene ‚Leistung‘ in der Bildungskarriere, die sich in den errungenen symbolischen Bildungstitel und in den Abschlusszeugnissen bemisst, lässt sich nämlich nicht eins-zu-eins in ‚Leistungs‘-resultate der Berufs- bzw. Erwerbskarriere transferieren. ‚Leistung‘ bzw. Bildungserfolg lässt sich im Bildungswesen mit den erzielten Noten und bestandenen Prüfungen empirisch messen und so angeblich exakt objektivieren. Doch in der rein monetären kapitalistischen (Markt-) Wirtschaft bemisst sich ‚Leistung‘ allein am faktisch realisierten, exakt quantifizierbaren (Lohn- oder Gewinn-) Einkommen bzw. an der realisierten Rendite. Der in Franken exakt messbare faktische Markterfolg ist eine strikt objektive, empirisch exakt messbare Grösse, die wie ein Naturfaktum keinen ‚Sinn‘ – insbesondere auch keinen meritorisch zu legitimierenden ‚Sinn‘ – hat (z.B. wie die Messung der Oberflächentemperatur auf der Venus), und die deshalb nicht erst durch ein rekonstruierbares Sinnverständnis (Max Weber) zu einem Phänomen der gesellschaftlichen Realität wird. Das bringt die Humankapitaltheorie auf den Punkt: Ausbildung verwandelt sich erst in dem Moment von einem Aufwand in ein Investment, wenn es die / der UnternehmerIn ihrer selbst gelingt, dank der Ausbildung während der Erwerbskarriere einen relativ höheren Geldertrag als ohne Ausbildung zu erzielen. Erst dann transformiert sich die ausgebildete Arbeitskraft in eineN TrägerIn von (nicht transferierbarem bzw. ‚verkörpertem‘) Humankapital. Genauer: Allein der Nettoertrag – Zusatzertrag dank Ausbildung minus Ausbildungsaufwand – ist massgeblich für den ökonomischen Wert des Humankapitals. Würde perfekte Chancengleichheit herrschen, die bei perfektem Marktwettbewerb (ohne ‚Marktversagen‘) wie von selbst realisiert wäre, müsste die mittlere Humankapitalrendite für HilfspflegerInnen und für ÄrztInnen im Marktgleichgewicht in allen ‚Privat‘-spitälern genau gleich gross sein. Rückschliessend bedeutet das, der Ausbildungsaufwand für ÄrztInnen in ‚Privat‘-spitälern ‚müsste‘ gemäss Abbildung 6 knapp dreimal grösser sein als für Hilfspflegepersonal. – Dieses völlig kontraintuitive analytische Resultat ist aber das Rationale der Mainstream-Ökonomik für die Arbeitsangebotsseite des Arbeitsmarktes, sprich: für die Seite der Jobnachfrager. Noch kontraintuitiver, mit noch massiverem Holzhammer argumentiert: Sven ist Busfahrer in Schweden und Ram ist Busfahrer in Indien. Beide ‚verdienen‘ den landesüblichen Durchschnittslohn für Busfahrer, und beide sind im realwirtschaftlichen Produktionsprozess gleich produktiv, weil sie die gleichartige betriebliche Tätigkeit ausüben und täglich gleich viele Personen transportieren. Allerdings hat Ram erheblich grösseren Stress im Verkehrschaos der indischen Grossstädte auszuhalten. Doch Sven ‚verdient‘ fast fünfzigmal so viel wie Ram.[1]

Quelle: BFS (SAKE, LIK), eigene Darstellung und eigene Berechnung

- Chancengerechtigkeit im Kapitalismus

Wäre Chancengerechtigkeit zwischen den Individuen im Bildungswesen und auf dem Arbeitsmarkt perfekt und umfassend realisiert, und würde dadurch die intergenerationelle Bildungs-, Status- und Einkommensmobilität stark ansteigen, müssten in der Gesellschaft weder der schulische und berufliche Konkurrenzkampf noch die Ungleichheit der Einkommens- und Vermögensverteilung allmählich verschwinden.[1] Im Gegenteil, sie könnten beide weiter ansteigen – mit zunehmenden ‚Neben‘-folgen, die schon seit einiger Zeit zu beobachten sind: (a1) eine sozial sich immer weiter desintegrierende Gesellschaft, (a2) die immer weitere Ausbreitung des sozialen Leidens auf der abgeschatteten Seite der hellen Vergnügungs- und Erlebnisgesellschaft, (b) die definitiv zerstörte Hoffnung auf ein endlich emanzipatorisches Bildungswesen.

Das (öffentliche) Bildungswesen ist zwar keine eigenständig treibende Kraft der sozialen Desintegration und des daraus entstehenden oft versteckten sozialen Leidens, aber es ist auch kein dämpfender Faktor, im Gegenteil ein mächtiger Transmissionsriemen.

(a1) Mit den säkular stagnierenden Tendenzen der globalen Wirtschaft ab Mitte der 70er-Jahre des 20. Jhs – nur temporär unterbrochen und überdeckt vom spätestens in 20 Jahren wieder verpufft sein werdenden Effekt des China-Booms seit der Jahrtausendwende[1] – ist die sozioökonomische Ungleichheit immer weiter angestiegen. Die sich vertiefende strukturelle Spaltung in der Weltgesellschaft und in immer mehr nationalen Gesellschaften hat tiefgreifende Folgen der sozialen Desintegration. Das (öffentliche) Bildungswesen ist zwar keine eigenständig treibende Kraft der sozialen Desintegration und des daraus entstehenden oft versteckten sozialen Leidens, aber es ist auch kein dämpfender Faktor, im Gegenteil ein mächtiger Transmissionsriemen.

(a2) Wieso? Nun, im Zuge der steigenden Pro-Kopf-Wohlstands und der damit verbundenen allgemeinen Bildungsexpansion kommt ein Bildungswettlauf in Gang, der den Konkurrenzkampf um die höchsten Status- und Einkommenspositionen in der Gesellschaft ständig verschärft. Die bei steigendem Pro-Kopf-Wohlstand autonom ablaufende Bildungsexpansion nährt das Nullsummenspiel eines positionalen Wettkampfes (Fred Hirsch), der auf der Kehrseite des Trends zur generellen ‚Overeducation‘ immer mehr VerliererInnen und Ausgestossene produziert, wodurch sich das soziale Leiden immer weiter ausbreitet. Und die Bildungsexpansion dämpft keineswegs die Zunahme der sozioökonomischen Ungleichheit ab, selbst wenn sie sich unter dem Vorzeichen perfekter Chancengerechtigkeit vollzöge. Darum vermag sie auch nicht der sozialen Desintegration entgegenzuwirken.

(b) Indem der bürgerlich initiierte Bildungsprozess nach dem ‚Take-off‘ der ‚modernen‘ Industrialisierung im Laufe des 19. Jhs immer mehr in den Strudel der entstehenden kapitalistischen Wachstumsdynamik gerät, entfernt er sich immer weiter von den ursprünglichen aufklärerischen Idealen der Emanzipation. Das ist eine unvermeidliche ‚Neben‘-folge davon, dass das öffentliche Bildungswesen auf Dauer seine Existenzberechtigung im globalen Standortwettbewerb der ‚Nationen‘ nur dadurch zu behaupten vermag, dass es in den einzelnen ‚Nationen‘ zu einer immer effizienter organisierten und immer fokussierter ausgerichteten Produktionsstätte von (betriebsunspezifischem) Humankapital ausgestaltet wird.

Der gesamte Text mit allen Fussnoten ist in vpod-Bildungspolitik zu finden: http://vpod-bildungspolitik.ch/wp-content/uploads/2021/07/222_h.pdf