Natürlich gibt es gegenüber PISA berechtigte Einwände. Trotzdem bleibe ich weiterhin ein genauer Leser dieser Studien und bin auch von Ihrer soliden Wissenschaftlichkeit überzeugt. Das Problem von PISA sind vielmehr seine Auftragsgeber, sowie Bildungspolitiker, Bildungsfunktionäre und Journalisten, welche die Ergebnisse nicht richtig einordnen und mit ihrer Unkenntnis das an und für sich schlichte Testverfahren völlig überinterpretieren.

Interessante Sonderauswertung

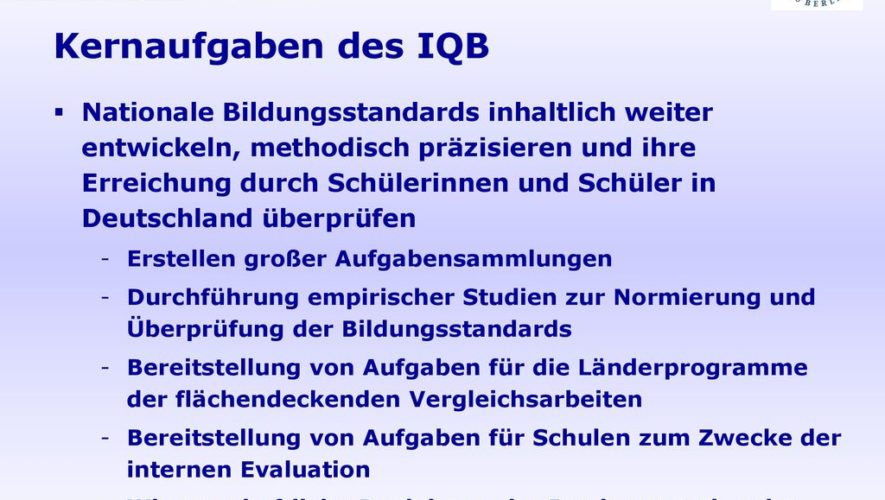

PISA liefert uns zu einzelnen konkreten Fragen durchaus relevante Ergebnisse und insbesondere fördern einzelne PISA- Sonderauswertungen interessante Erkenntnisse zutage. Aktuell macht zum Beispiel eine Zusatzstudie zu PISA 2018 die Runde, nach der in allen untersuchten 35 Ländern und ganz besonders in Deutschland und der Schweiz ein negativer Zusammenhang zwischen „digitalisiertem“ Konsum der untersuchten Fünfzehnjährigen und ihrer Lesekompetenz besteht. Einfacher ausgedrückt: Je mehr die jungen Leute mit Bildschirmen und auch schulisch mit Tablets zu tun haben, desto schlechter lesen sie.

Je mehr die jungen Leute mit Bildschirmen und auch schulisch mit Tablets zu tun haben, desto schlechter lesen sie.

Das Gerede von neuen Dimensionen des Lernens, welche durch die Digitalisierung eröffnet würden („Laptop statt Wandtafel“), haben wir Pädagogen im schulischen Alltag nie richtig ernst genommen. Diese progressivpädagogische Reformrhetorik deckte sich einfach nicht mit der Qualität des aktuellen Angebots und der Realität des Schulalltags. Nun heißt es in der PISA-Sonderstudie: „Die Nutzung digitaler Medien an sich wirkt nicht lernfördernd.“ Noch ehrlicher wäre es gewesen, wenn man hinzugefügt hätte: Sie wirkt eher lernhemmend. Oder wie soll man es sonst ausdrücken, wenn eine Schlussfolgerung der Studie ist: «Je mehr junge Leute ganz klassisch lesen, desto besser schneiden sie in der Schule ab, können sie auch kritischer zwischen Fakten und Bewertungen unterscheiden.»

Die Euphoriker dieser neuen digitalen Nürnberger Trichter dürfte dieser Befund vermutlich wenig erschüttern.

Die Euphoriker dieser neuen digitalen Nürnberger Trichter dürfte dieser Befund vermutlich wenig erschüttern. Sie werden weiter auf Laptop- oder Smartphone-Klassen, didaktische Hyperlinks, Homelearning, just-in-time-knowledge, instant-learning, Teleteaching usw. setzen. Und wir Praktiker werden weiterhin versuchen, die medial erzeugte Isolation zum digitalisierten Masseneremiten ein wenig zu bremsen.

Sonst werden unsere Schülerinnen und Schüler, vor allem die Illetristen unter ihnen, bald nichts mehr begreifen – „be-greifen“, wie es die Weisheit der Sprache zum Ausdruck bringt, weil sie nichts mehr zum Greifen haben. Schließlich ist ja alles auf dem Bildschirm immateriell. Und deshalb setzen wir altmodischen Pädagoginnen und Pädagogen immer noch auf das Buch, das sich als geeignetes Rettungsboot in dieser Sintflut anbietet. Aber jetzt koche ich vielleicht auch mein eigenes Süppchen aus der PISA-Sonderuntersuchung, darum lasse ich es hier und erinnere noch einmal an den Befund: „Die Nutzung digitaler Medien an sich wirkt nicht lernfördernd.“