Als im Mai 2019 die für Baselland höchst unerfreulichen Resultate

der ersten ÜGK-Erhebung (Überprüfung der schulischen Grundkompetenzen) durch die EDK veröffentlicht wurden, war vielerorts im Kanton grosse Überraschung zu spüren. Eine andere Lesart ist allerdings auch möglich: dass diese Resultate die Konsequenz des Zusammenwirkens widersprüchlicher politischer Entscheide und fragwürdiger schulischer Entwicklungen der letzten 10 bis 15 Jahre sind. Auch wenn die ÜGK ihrerseits Anlass für Kritik bietet; es gibt daneben weitere Indikatoren für ernüchternde Lernerfolge der Schülerschaft. Darum ist es so oder so unumgänglich, die Prozesse dieses Zeitraums sowie den Status quo nüchtern und ohne Scheuklappen zu analysieren, um hoffentlich gewinnbringende Schlüsse daraus zu ziehen

Vorbemerkung 1:

Gerade als Geschichtslehrer weiss ich, dass simplifizierende Kausalketten als Erklärung für komplexe Sachverhalte nicht taugen. Es geht bei dieser Auslegeordnung daher nicht um den Anspruch auf Erstellen eines trivialen Ursache-Wirkungs-Modells. Trotzdem will ich eine Auflistung nationaler, landesregionaler und kantonaler Merkwürdigkeiten und Widersprüchlichkeiten versuchen, wie ich sie während der letzten eineinhalb Dekaden erlebt und wahrgenommen habe. Und ich will mich auch um eine Interpretation von Zusammenhängen bemühen. Das Ganze verkörpert den aus zahllosen Erfahrungen, Beobachtungen und Gesprächen resultierenden Gedankenkomplex eines Lehrers, Praxislehrers für Studierende, Lehrerverbandspräsidenten, ehemaligen Gemeinderats (was in meinem Wohnkanton Solothurn der kommunalen Aufsichtsbehörde entspricht), Kreisschulpräsidenten und – nicht zuletzt – Vaters zweier schulpflichtiger Kinder. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.

Vorbemerkung 2:

Ich nehme aktuell in meiner Tätigkeit als LVB-Präsident einen grossen und echten Willen zum Diskurs mit der Berufspraxis wahr. Das gilt einerseits für Bildungsdirektorin Monica Gschwind, die in ihrer Amtszeit den Austausch zwischen Lehrpersonen- und Schulleitungsvertretungen sowie der Verwaltung auf einen bis dato ungekannten Level gehoben hat und aufrechterhält. Alle die Schulen betreffenden Vorlagen werden sämtlichen Anspruchsgruppen wie dem LVB zu einem frühen Zeitpunkt bekannt gemacht und zur Diskussion gestellt. Das Bemühen um konsensuale Lösungen ist ausgeprägt.

Auch die neue Direktorin der PH FHNW, Sabina Larcher, lädt die Spitzen der Volksschulämter, Lehrpersonen- und Schulleitungsverbände der vier Trägerkantone regelmässig zum Austausch ein, wobei auch kontroverse Themen Platz haben. Das sind meines Erachtens gute und wichtige Zeichen auf dem Weg zu der eingangs geforderten Analyse und weiteren Entwicklung unseres Bildungssystems.

Je früher, desto …?

Teil 1: Vom Schuleintritt zur Berufswelt

Augenfällig ist, wie im Schulsystem in den vergangenen Jahren die Devise «Je früher, desto besser» in mehrfacher Hinsicht ausgegeben wurde. Am leichtesten erkennbar ist dies im Kontext des Schuleintrittsalters. Dieses gehört zu den Eckwerten, die gemäss Bundesverfassungs-Artikel 62 gesamtschweizerisch harmonisiert und im HarmoS-Konkordat konkretisiert wurden.

Seither gilt der 31. Juli als Stichtag, was zur Folge hat, dass die jüngsten Kinder, welche in den Kindergarten eintreten, 4 Jahre und wenige Tage alt sind. Die EDK entschied sich damit für den frühesten der bis dahin in den Kantonen existierenden Stichtage und folgte so der Empfehlung der OECD, die, ihrer ökonomistischen Logik folgend, einen möglichst baldigen Übertritt der Jugendlichen in die Berufswelt fordert. Die daraus resultierenden Schwierigkeiten auf der Kindergarten-Stufe haben wir vor einem Jahr im «lvb.inform» dargelegt.1

Enorme Herausforderungen an der Startlinie der Schulkarriere – wie Windeln tragende Kindergartenkinder ohne erforderliche sozial-emotionale Reife – sind das eine; aber auch am Ende der obligatorischen Schulzeit lösen sich die dergestalt kolportierten Probleme ja nicht einfach in Luft auf. So sagt Barbara Altermatt, leitende Jugendanwältin des Kantons Solothurn, über die Jugendlichen: «Viele sind eigentlich überfordert. Wenn sie schnuppern, sind sie 14 […]. Wer geht schon mit extrem offenen Augen durchs Leben in dieser Phase? Ich wage zu behaupten, dass es für einen grossen Teil zu früh ist.»2

Auch die «Schweiz am Wochenende» blies ins gleiche Horn und erkannte darin zumindest einen Faktor für die steigenden Quoten von Lehrabbrüchen: «Der Trend zur frühen Einschulung hat Folgen: Lehrlinge […] sind nicht bereit für ihren neuen Lebensabschnitt. […] Ob ein Lehrling mit 15 oder 16 Jahren die Ausbildung beginnt, kann einen grossen Unterschied machen.»3

In Sachen Schuleintritt ist in Baselland bereits eine politische Korrektur erfolgt: Im Mai 2019 beauftragte der Landrat die Regierung damit, das Bildungsgesetz so zu revidieren, dass Eltern ihr Kind ohne ärztliche oder schulpsychologische Abklärung – und damit verbundene Pathologisierung – ein Jahr später in den Kindergarten eintreten lassen können. Die Motionärin Claudia Brodbeck hielt fest, dass Kinder nicht nach einem starren Stichtag, sondern nach dem jeweiligen Entwicklungsstand eingeschult werden sollten. BaZ-Journalist Thomas Dähler kommentierte mit folgenden Worten: «Der Entscheid, mit Harmos den Schuleintritt generell vorzuverlegen, war nicht klug. Die Möglichkeit, den Einschulungszeitpunkt von den Eltern bestimmen zu lassen, kann dies korrigieren.»4

«Der Entscheid, mit Harmos den Schuleintritt generell vorzuverlegen, war nicht klug.»

(Thomas Dähler, Basler Zeitung)

Je früher, desto …?

Teil 2: Fremdsprachen

Von Hast und unbefriedigenden Zugeständnissen geprägt, verabschiedete die EDK 2004 ihr neues Sprachenkonzept, welches vorsah, die erste Fremdsprache im dritten Schuljahr und die zweite Fremdsprache im fünften Schuljahr einzusetzen. Eine der beiden Fremdsprachen müsse eine Landessprache sein, wobei die Reihenfolge bemerkenswerterweise offengelassen wurde. Schon damals vorliegende Studien, welche besagten, dass schulische «Fremdsprachen-Frühstarter» – im Unterschied zu Kindern, welche im familiären Umfeld mehrere Sprachen erleben – keine nennenswerte Fortschritte erzielen, wurden geflissentlich übergangen.

Faktisch stellte dieses Modell «3/5», auch wenn es zum grossen Harmonisierungsschritt verklärt wurde, von Anfang an einen durch politische Sachzwänge verursachten Murks dar.

Faktisch stellte dieses Modell «3/5», auch wenn es zum grossen Harmonisierungsschritt verklärt wurde, von Anfang an einen durch politische Sachzwänge verursachten Murks dar. Schon um die Jahrtausendwende nämlich hatte der Zürcher Bildungsdirektor Ernst Buschor mit seiner Priorisierung der «Welt-Kommunikationssprache Englisch»5 Fakten geschaffen. Eine Mehrheit der Deutschschweizer Kantone orientierte sich an Zürich, sodass Französisch dem Englischen den Vortritt lassen musste. Dies zur Verärgerung der Romandie, wo die Medien die Thematik martialisch («guerre de langue») zur Gretchenfrage des nationalen Zusammenhalts hochstilisierten – obwohl ein Enthusiasmus für das frühe Erlernen der deutschen Sprache in der Westschweiz auch nur schwer auszumachen war.

Das EDK-Sprachenkonzept von 2004 war daher nichts anderes als ein mühsam zusammengekleisterter, brüchiger politischer Burgfrieden. Den «Passepartout»-Kantonen entlang der Sprachgrenze, darunter Baselland, fiel die Rolle der Kohäsions-Träger zu, welche, gemeinsam mit den welschen Kantonen, mit der zweiten Landessprache, und nicht mit Englisch, beginnen. Das grössere «English-first-Lager» umfasst neben Zürich und dem Aargau auch die Ost- und Zentralschweiz.

Ursprünglich wäre angedacht gewesen, Französisch auf der Primarstufe von muttersprachigen Lehrpersonen immersiv, also in verschiedenen Fächern, vermitteln zu lassen. Als politisch realistisch konnte diese Vorstellung jedoch beim besten Willen nie bezeichnet werden. So kam es, wie es kommen musste: Die Anzahl Französisch-Lektionen in der Volksschule wurde in den Passepartout-Kantonen nicht etwa erhöht, sondern einfach auf mehr Schuljahre als zuvor verteilt, was die Intensität des Fremdsprachenunterrichts drastisch senkte.

In personeller Hinsicht durften die Primarlehrpersonen die Suppe der überhasteten, ungenügenden, womöglich schlicht unsinnigen Einführung zweier Fremdsprachen auf ihrer Stufe auslöffeln: Sie, und zwar auch jene ohne Affinität zu Fremdsprachen, gerieten unter Zugzwang, umfangreiche Weiterbildungen zu absolvieren, um weiterhin in einem Vollpensum unterrichten zu können. Der Glaube der Politik, man könne quasi en passant eine beliebig grosse Anzahl von Primarlehrkräften zu fachlich und fachdidaktisch qualifizierten sowie inhaltlich motivierten und dadurch motivierenden Fremdsprachen-Lehrpersonen machen, war naiv und utopisch. Die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Rekrutierung geeigneter Lehrerinnen und Lehrer schleppt das Schulsystem bis heute ungelöst mit sich herum.

Aktuell wählt nur gerade ein Viertel der Studierenden der PH FHNW, welche Primarlehrpersonen werden wollen, Französisch als Studienfach.

Und das Problem wird sich noch verschärfen: Aktuell wählt nur gerade ein Viertel der Studierenden der PH FHNW, welche Primarlehrpersonen werden wollen, Französisch als Studienfach. Zahlreiche Studierende können am eigentlichen Ende ihrer Ausbildungszeit aufgrund fehlender Nachweise der verlangten französischen Sprachkompetenz C1 nicht diplomiert werden. Und dass die PH schon heute zig interne Nachhilfe-Kurse anbieten muss, um die Studienanfängerinnen und -anfänger in Französisch auf ein halbwegs passables Niveau zu bringen, ist ein offenes Geheimnis.

Nun könnte man gerade den letztgenannten Punkt als Anhaltspunkt dafür nehmen wollen, dass beim Französisch-Unterricht auf der Volksschule doch grosser Handlungsbedarf bestehe. Nur: Welche Massnahmen wurden denn zuletzt ergriffen? Einerseits senkte man die Unterrichtsdotation auf der Sekundarstufe – also dort, wo sich häufig der Berufswunsch «Primarlehrer/-in» im Zuge der Berufswahlorientierung manifestiert – massiv zugunsten der Verschiebung auf die Primarstufe. Andererseits verringerte man die Bedeutung des Faches Französisch in den Übertrittsbestimmungen an die weiterführenden Schulen markant. Darum können ungenügende Leistungen in Französisch heute weit einfacher mit Noten aus anderen Fächern kompensiert werden als früher.

Damit sage ich explizit nicht, dass die Kritik am zuvor zugegebenermassen sehr sprachlastigen Übertritt an die weiterführenden Schulen unberechtigt gewesen sei. So erinnere ich mich etwa an mehrere meiner Schulkameraden, denen gerade aufgrund ihrer Schwäche in Französisch seitens Lehrpersonen vom Gymnasium abgeraten wurde; sie ignorierten diese Hinweise jedoch und erreichten später exzellente Abschlüsse an der ETH. Mir geht es daher vielmehr darum, den aus meiner Sicht offenkundigen Widerspruch der politischen Entscheide offenzulegen: Das Modell «3/5» erfordert viele Volksschulabgängerinnen und -abgänger mit guten Vorkenntnissen in Französisch als künftige Primarlehrpersonen. Die intensive Übungszeit und die Bedeutung des Faches auf dem Weg dorthin jedoch wurden arg beschnitten. Wie soll das aufgehen?

Das Modell «3/5» erfordert viele Volksschulabgänger mit guten Vorkenntnissen in Französisch als künftige Primarlehrpersonen. Die intensive Übungszeit und die Bedeutung des Faches auf dem Weg dorthin jedoch wurden arg beschnitten. Wie soll das aufgehen?

Die jahrelange Kontroverse um die eingesetzten Passepartout-Lehrmittel soll an dieser Stelle nicht noch einmal aufgerollt werden, sie ist sattsam bekannt und wurde im «lvb.inform» ausgiebig behandelt. Ein Skandal jedoch, ich kann es nicht anders nennen, ist die Tatsache, dass die Projektverantwortlichen die seit Jahren für 2021 angekündigte Evaluation von «Clin d’oeil», welche als finale Widerlegung aller kritischen Stimmen gedacht gewesen war, nun kurzerhand abgesagt haben. Und dass die beteiligten sechs Kantone als Auftraggeber das offenbar durchwinken.

Wie dem auch sei: Die in Baselland beschlossene geleitete Lehrmittelfreiheit ist aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, kann aber gerade im Bereich der Fremdsprachen nicht der einzige bleiben. Wir stehen heute vor einer Situation, mit der so gut wie niemand zufrieden ist. Es braucht daher ein grundsätzliches Nachdenken über den Fremdsprachenunterricht an der Volksschule, inklusive Stundentafeln. Auch das Modell «3/5» darf keine heilige Kuh sein. Ich gehe hier mit NZZ-Journalist Christophe Büchi einig, der eine «schonungslose Bilanz» forderte und schrieb: «Sollte es sich erweisen, dass das jetzige Modell nicht zu einer merklichen Verbesserung der Sprachenkenntnisse der jungen Leute führt, müssten die Konsequenzen gezogen werden.»6

Je früher, desto …?

Teil 3: Die inhaltliche Sintflut

Magnetismus. Elektrizität. Energie. Ich staunte nicht schlecht über die NMG-Themen (Natur, Mensch, Gesellschaft) meiner Tochter, als sie die 5. Primarklasse besuchte. Dies insbesondere darum, weil sie in den dazugehörigen Tests unter anderem die Funktionsweise von Photovoltaikanlagen beschreiben oder Stromkreise aufzeichnen sollte – wie gesagt: als 11-jährige Fünftklässlerin. Ihr Götti, immerhin Elektriker HF, konnte nicht glauben, dass Kinder in diesem Alter die Symbolik der Elemente von Stromkreisen zu lernen hatten – weil dies nämlich in seinem Geschäft die Elektriker-Lehrlinge erst machen. Und auch ich stelle mir eine kindgerechte und das Interesse weckende MINT-Förderung auf der Primarstufe, so wie sie etwa Lernforscherin Elsbeth Stern von der ETH beschreibt, anders vor.

Nun sollte man ja stets vorsichtig damit sein, Erfahrungen aus seinem privaten Umfeld mit einer allgemeinen Bestandsaufnahme des Schulsystems gleichzusetzen. Trotzdem komme ich als Folge zahlreicher Gespräche und Rückmeldungen von Eltern schulpflichtiger Kinder sowie Primarlehrpersonen zum Schluss, dass via Lehrplan 21 eine Fülle von Themen bereits auf der Primarstufe festgeschrieben wurde, welche viele Beteiligte überfordert. Mir scheint, dass vollständig aus dem Blick geraten ist, wie viele Inhalte innerhalb einer bestimmten Zeitspanne sinnvoll und Kindern im Primarschulalter zumutbar sind.

Bild: vejaa, stock.adobe.com

Besonders anschaulich scheint mir dies im Fachbereichslehrplan NMG für den 1. und 2. Zyklus (d.h. bis zum Ende der Primarstufe) zu sein. Einige der dort erwähnten Inhalte, keinesfalls abschliessend, seien hier aufgelistet: Ernährungspyramide; Bau und Funktion des menschlichen Körpers; Beschreibung der Zusammenhänge von Organsystemen; Bau und Funktion der Geschlechtsorgane; psychische Veränderungen in der Pubertät; angeleiteter Vergleich und Einschätzung der Qualität von Informationsquellen zur Sexualität; Beschreibung und Hinterfragung von Geschlechterrollen, Vorurteilen und Klischees in Alltag und Medien; Untersuchung, Einordnung und Kommentieren der Anpassungen von Pflanzen und Tieren an die natürlichen Grundlagen; Phänomene und Merkmale zu Sonne/Licht, Luft, Wärme, Wasser, Boden und Gesteine; Zuordnung von Pflanzen, Pilzen und Tieren zu eigenen Ordnungssystemen und Begründung der Kriterien; Nachdenken über die Herkunft und Verlässlichkeit von Informationen im Kontext realer und fiktionaler Darlegungen zur Geschichte von Erde und Lebewesen; zeitliche Einordnung von Informationen zu Entwicklungen und Veränderungen der Erde und der Lebewesen sowie modellartige Strukturierung von Vorstellungen zu zeitlichen Dimensionen und Prozessen; Benennung verschiedener Energieformen und deren Zuordnung zu Energieträgern; Arten der Bereitstellung und Speicherung von Energie (Photovoltaikanlage, Batterie, Stausee); Erläuterung von Bau und Funktion von Energiewandlern (z.B. Generator); Erschliessen von Informationen zu Stoffen inklusive Dokumentation der Ergebnisse.

Die genannten Beispiele finden sich alle auf den Seiten 2 bis 12 des Fachbereichslehrplans NMG für den 1. und 2. Zyklus. Nur: Das geht dann so weiter bis zur Seite 40 (!). In der Stundentafel der Baselbieter Primarstufe ist NMG mit sechs Wochenlektionen veranschlagt. Hierzu lautet meine Frage: Wie sollen die Primarlehrpersonen es fertigbringen, dieses riesige Kontingent an Inhalten und damit verbundenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in ihrem Unterricht unterzubringen, ohne das Ganze zu einem atemlosen Gehetze ohne Zeit und Musse für Festigung und Verankerung verkommen zu lassen?

Wieso pfercht man derart viele Komponenten in einen Lehrplan hinein, wenn man von vorneherein weiss, dass das nicht bewältigbar ist?

Und falls die Antwort auf ein grosszügiges «Mut zur Lücke» hinauslaufen sollte: Wieso pfercht man derart viele Komponenten in einen Lehrplan hinein, wenn man von vorneherein weiss, dass das nicht bewältigbar ist? Und warum zogen EDK-Vertreter Personen, die auf solche eklatanten Missverhältnisse hinwiesen, mit dümmlichen Sentenzen wie dem Hinweis, der Lehrplan 21 habe mehr Kritiker als Leser, ins Lächerliche? Die gegenteilige Schlussfolgerung, wonach der Lehrplan 21 in Wahrheit mehr blinde Gefolgsleute denn Leser gehabt habe, dürfte plausibler sein.

Lehrplan 21

Apropos «Lehrplan 21»: Ich habe in den vergangenen Jahren an diversen Elterninformationsveranstaltungen teilgenommen und fast überall wurde etwas zum Lehrplan 21 gesagt. In der Summe erzeugten die dabei getätigten Äusserungen eine Kakophonie sondergleichen, so widersprüchlich waren sie.

Jedermann pickt sich aus dem überdimensionierten und fragwürdig pädagogisch-didaktisch geprägten Konvolut einzelne Punkte heraus oder gibt, unschwer erkennbar, ein paar Schlagwörter aus verordneten Weiterbildungen wieder. Mehr curriculare Bescheidenheit und eine Beschränkung auf die politische Klärung der Zielsetzungen und schulpraktischen Rahmenbedingungen hätten das vermeiden helfen können.7

Für mich ist das ein weiteres Indiz dafür, dass der Lehrplan 21 zu grossen Teilen an seiner wohl relevantesten Zielgruppe, den Lehrpersonen, vorbeiproduziert wurde.

So verwundert es denn auch nicht, dass aktuell die direkt betroffenen Baselbieter Fremdsprachenlehrpersonen der Sekundarschulen dem neuen Lehrplanentwurf Englisch, der sich ganz stark am Prinzip «weniger ist mehr» und weg von ausschweifender Lehrplanlyrik orientiert, klar den Vorzug geben gegenüber dem Lehrplanentwurf Französisch, der Lehrplan-21-nahe ausgestaltet wurde. Nicht nur die Umfrage des LVB, sondern auch jene der AKK kommt zu diesem Schluss. Für mich ist das ein weiteres Indiz dafür, dass der Lehrplan 21 zu grossen Teilen an seiner wohl relevantesten Zielgruppe, den Lehrpersonen, vorbeiproduziert wurde – oder ein Beweis dafür, dass die Lehrerschaft eben gar nicht als relevante Zielgruppe gedacht war.

Nicht kindgerechter Unterricht

Zusätzliches Unbehagen macht sich in mir breit angesichts der Tendenz, mit welchen Methoden die zahlreichen komplexen Inhalte im Unterricht schon auf der Primarstufe immer häufiger behandelt werden: Werkstatt- und Wochenplanunterricht und überhaupt alles, was in Richtung selbstorganisiertes Lernen geht, wurden von Vertretern der Pädagogischen Hochschulen über Jahre hinweg einseitig als überlegene, moderne Unterrichtsmodelle gepriesen und entsprechend breitet implementiert.

So kommen bereits Drittklässler mit bunt zusammengewürfelten Dossiers von über 20 Seiten zu einem Sachthema, bestehend aus einzelnen «Lern-Posten», deren Ergebnisse sie alleine überprüft (?) haben, nach Hause; versehen mit einer Lernzielliste für die nachfolgende Prüfung. Dabei bleibt oft unklar, ob die Sache, um die es dabei geht, tatsächlich verstanden wurde. Der Unterricht wird dominiert vom «Abarbeiten von Stationen, dem Ausfüllen von Blättern, dem Abhaken von Rastern. […] Kinder […] schreiben Lösungen von Lösungsblättern ab und korrigieren Fehler, ohne diese verstanden zu haben.»8 Das gemeinsame Entdecken, Anleiten, Erarbeiten, Lösen oder Besprechen im Klassenverband dagegen ist vielerorts als Ausdruck einer überholten «Altpädagogik» verpönt und entsprechend marginalisiert.

Ein Kerngedanke dahinter – neben der sich auf unterschiedliche Arbeitstempi und Interessen der Kinder berufenden Individualisierung – ist natürlich rasch erkannt: Man möchte die Kinder möglichst früh zur Selbständigkeit anhalten. Dabei wird jedoch übersehen, dass Selbständigkeit Kindern nicht einfach verordnet werden kann, sondern vielmehr kleinschrittig aufgebaut werden muss und vom jeweiligen Entwicklungsstand abhängt. Das Konzept, 8- oder 9-jährigen Kindern immer mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übertragen, hat nach meinem Dafürhalten mit dem Gros real existierender 8- oder 9-jähriger Kinder wenig bis nichts zu tun. Die öffentliche Schule hat einen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Mit kindlicher Selbststeuerung in hohem Masse lässt sich dieser nicht erfüllen.

Der Zürcher Jugendpsychologe Allan Guggenbühl meint dazu: «Selbstorganisiertes Lernen setzt eine Vorstellung von Autonomie voraus, die es bei Kindern gar noch nicht gibt. Die Kinder werden alleine gelassen. Das löst Stress und Überforderung aus.» Aus Untersuchungen wisse man: Kinder lernen dann, wenn sie spüren, dass die Lehrperson von einem Thema begeistert ist. «Eine Lehrperson, die mit Leidenschaft ein Thema vermittelt und die Kinder an der Hand nimmt, kann sie begeistern.»9

Erziehungswissenschaftler Beat Kissling schrieb vor fünf Jahren in einem Gastbeitrag im «lvb.inform» Folgendes: «Schule und Unterricht waren in der europäischen Bildungsgeschichte stets mit der Vorstellung einer dialogischen, gemeinschaftlichen Form des Lernens verbunden, die von einer fachlichen und menschlichen Autoritätsperson angestossen und geführt wird. […] Erfolgreicher Unterricht hängt […] entscheidend davon ab, ob die Lehrperson die Verantwortung für das Vorankommen ihrer Schülerinnen und Schüler – fachlich und menschlich – nicht aus der Hand gibt, sondern nach Bedarf und mit den adäquaten Mitteln gezielt fördert und steuert.»10

Kissling betont die Bedeutung einer «altersgemässen Anschaulichkeit und Angemessenheit der Didaktik, die möglichst allen Kindern einen Zugang […] ermöglichen soll.» Ausserdem sollen gerade die schwächeren Schüler in einem interpersonal gestalteten Unterricht von Klassenkameraden lernen können, anstatt individualisierend «immer auf sich allein zurückgeworfen» zu sein. Ein deutliches Votum gegen das Konzept kleiner «Ich-AGs» im Schulzimmer.

Christine Staehelin, Basler Primarlehrerin und ehemalige Mitarbeiterin der Pädagogischen Arbeitsstelle des LCH, wählt ein ähnliches Vokabular wie Kissling: «Kinder müssen heute vieles selber machen. Es wird von ihnen erwartet, dass sie ihren Lernprozess selber steuern und planen. Damit sind sie ständig auf sich selber zurückgeworfen. […] Die Erwachsenen verabschieden sich aus der Verantwortung. Gerade innerhalb eines pädagogischen Kontextes geht das nicht.[…] Das ist eine Überforderung, besonders für die Kinder, die in der Schule Mühe haben.»11

ETH-Lernforscherin Elsbeth Stern fügt der Kritik am «Selbstorganisations-Trend» der Primarstufe mit Blick auf die Chancengerechtigkeit eine zusätzliche Komponente hinzu, wenn sie darauf hinweist, «dass sich die Primarschule zunehmend auf Unterstützung durch das Elternhaus verlässt, indem von den Schülern beispielsweise Powerpoint-Präsentationen verlangt werden oder man sie mit Wochenplänen nach Hause schickt. Mit solchen Ansätzen kann es der Primarschule nicht gelingen, Kinder aus niedrigen sozialen Schichten dazu zu bringen, ihr volles Potenzial zu zeigen.»12

Form follows function

Von ganz zentraler Bedeutung wäre daher eine Rückbesinnung darauf, dass die Unterrichtsform gegenüber dem Unterrichtsgegenstand stets eine dienende Funktion einnimmt. Der aus der Architektur stammende Leitsatz «Form follows function» gilt nach wie vor auch für die Gestaltung von Lernprozessen. Es geht daher nicht darum, ob man als Lehrperson für oder gegen bestimmte Lehr- und Lernformen ist, sondern dass man über ein breites Repertoire verfügt, das man bewusst und gezielt einzusetzen vermag. Ob eine Methode zielführend ist, muss immer situativ beurteilt werden – und gerade auf der Primarstufe auch unter Einbezug des Reifegrads der Lernenden. Grotesk ist es allerdings, wenn derartige Basics unseres Professionswissens nicht mehr flächendeckend selbstverständlich sind.

Von ganz zentraler Bedeutung wäre daher eine Rückbesinnung darauf, dass die Unterrichtsform gegenüber dem Unterrichtsgegenstand stets eine dienende Funktion einnimmt.

Der Didaktiker Felix Schmutz formuliert es auf einer allgemeinen Ebene folgendermassen: «So kann zum Beispiel ein lehrerzentrierter, gesteuerter, gemeinschaftlicher Unterricht – Frontalunterricht, aber nicht Dozierunterricht – ein sehr probates, willkommenes Mittel sein, um mit einer Klasse ein Thema zu entwickeln und zu vertiefen. Anderseits kann in Übungs- und Anwendungsphasen ein selbstorganisiertes Arbeiten sinnvoll sein. Die schulische Organisation sollte deshalb nicht derart gestaltet werden, dass sie das eine vorschreibt und das andere verunmöglicht.»13

Genormte «KindERwachsene»

Die institutionalisierte Überforderung der Kinder umfasst jedoch, neben einer zunehmend nicht entwicklungsgerechten, da zu früh auf zu viel Selbstorganisation ausgerichteten Unterrichtsgestaltung, noch eine zweite Ebene, die ich für ausgesprochen schädlich halte: die Selbstreflexions-Manie. Immer häufiger sind Kinder – bis hinunter in den Kindergarten – dazu aufgefordert, sich selber einzuschätzen und zu beurteilen oder gar eigene Lernziele für die Zukunft zu formulieren.

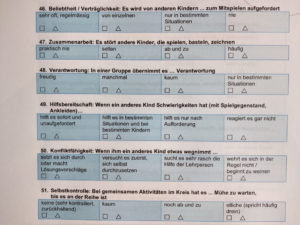

Begrifflichkeiten wie «Zielvereinbarungen» oder «Standortbestimmungen», klassische Termini des Personalwesens, sind mittlerweile auf der Primarstufe gang und gäbe. Sie manifestieren sich beispielsweise in jenen neurotischen, Kindergartenlehrpersonen vorgeschriebenen Kreuzchenbögen (alias «standardisierte Lernberichte»), mit denen in der Nordwestschweiz unter anderem die «überfachlichen Kompetenzen» der Kinder anhand von bis zu 72 Indikatoren, jeweils auf einer Skala von 1 bis 4, vermessen werden sollen.

Selbstverständlich sollen Lehrpersonen und Eltern miteinander im Gespräch sein, was die Kinder betrifft. Aber heute sehen sich Eltern im Standortgespräch nicht selten mit einem grässlichen BWL-Human-Resources-Duktus konfrontiert und sollen sich der Frage stellen, ob ihr 4- oder 5-jähriges Kind «in der vorgegebenen Zeit zu einem Produkt» komme oder – noch besser! – «über eine altersgerechte Frustrationstoleranz» verfüge. In so eine Situation gebracht, verfügt der Schreibende, es sei gestanden, auch im fortgeschrittenen Alter kaum über eine «altersgerechte Frustrationstoleranz». An meinem Wohnort hat man auf der Stufe Kindergarten vernünftigerweise davon abgesehen, die Kinder selbst auch noch zu diesen Elterngesprächen aufzubieten. Ich weiss aber von diversen anderen Schulen, wo Kindergartenkinder an solchen Gesprächen teilnehmen müssen und dort dazu gedrängt werden, mithilfe von Smileys sich sowie ihr Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten zu reflektieren. So etwas kann ich beim besten Willen nicht als «kindgerecht» betrachten.

Worin aber liegt nun die von mir beklagte «Schädlichkeit» konkret? Ich halte es für grundsätzlich falsch, schon bei kleinen Kindern den Fokus auf deren Selbstoptimierung – denn darum geht es letztlich – zu legen. In hohem Masse verschlimmert wird dieser Vorgang dadurch, dass dabei Massstäbe angelegt werden, an denen viele Erwachsene scheitern würden. Wer von uns erfüllt denn ehrlicherweise einen solchen Wust an positiven Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften? Trotzkis «neuer Sowjetmensch» womöglich – aber den gab es halt nur in der Theorie.

Wer von uns Erwachsenen erfüllt denn einen solchen Wust an positiven Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften? Trotzkis «neuer Sowjetmensch» womöglich – aber den gab es halt nur in der Theorie.

Als Resultat signalisiert man Kindern permanent ihr «Nicht-Genügen» – basierend auf für sie unerfüllbaren Kriterien. Dem 5-jährigen Jungen, weil er «in der vorgegebenen Zeit» noch nicht «zu einem Produkt» kommt. Dem 9-jährigen Mädchen, weil es noch nicht in der Lage ist, «seine nächsten Lernziele zu definieren». Oder, perfide beinahe, sämtlichen introvertierten Kindern, die «in einer grösseren Gruppe kaum handeln» (sondern mehr beobachten).14

Ich bin überzeugt, dass viel gewonnen wäre, wenn Schulkinder überall wieder als Schulkinder betrachtet würden. Und nicht als kleine Erwachsene respektive kleingewachsene Arbeitnehmende.

Die integrative Schulung

Der Paradigmenwechsel hin zur Integrativen Schulung war für die öffentliche Schule ein gewaltiges Unterfangen, das in Baselland im gleichen Zeitraum implementiert wurde wie die HarmoS-bedingten Reformen (Wechsel des 6. Schuljahres von der Sekundar- zur Primarstufe, Lehrplan 21) sowie die Umsetzung des EDK-Sprachenkonzepts in Gestalt von «Passepartout». Am stärksten betroffen von den konkreten Auswirkungen der Integrativen Schulung waren wiederum die Primarschulen, deren Klassen schon zuvor am heterogensten gewesen waren. Mit dem integrativen Konzept wurde diese ausgeprägte Heterogenität noch einmal erhöht.

Viele Lehrkräfte standen daher von Anfang an vor zwei grossen Fragen: Wie sollte ein lediglich während weniger Wochenlektionen aufrechterhaltenes Spezialsetting für Kinder mit besonderen Bedürfnissen eine rundum auf sie abgestimmte, konstante Intensivbetreuung und -förderung aufwiegen können? Und wie sollte eine nochmalige Ausweitung unterschiedlichster Ansprüche in ihren ohnehin sehr heterogenen Klassen zu bewältigen sein?

Hinzu kommt ein Element, das eine unschöne Parallele zur Frühfremdsprachen-Thematik aufweist: Obwohl von vorneherein klar war, dass es für eine flächendeckende Umsetzung der Integrativen Schulung nicht annähernd genügend ausgebildete Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gibt, wurde sie dennoch beschlossen und in Kraft gesetzt. Auch hier wurden die personellen Konsequenzen einer fundamentalen Schulreform sehenden Auges ignoriert.

Obwohl von vorneherein klar war, dass es für eine flächendeckende Umsetzung der Integrativen Schulung nicht annähernd genügend ausgebildete Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gibt, wurde sie dennoch beschlossen und in Kraft gesetzt.

Und auch dieses Problem schleppt das Schulsystem seither ohne Aussicht auf Behebung mit sich herum: Unzählige Stellen im Förderbereich können gar nicht oder nicht adäquat besetzt werden; der Einsatz von Studierenden oder andere Notlösungen sind an der Tagesordnung. Dies vorab auf Kosten der betroffenen Kinder und sehr oft auch zulasten der Regellehrpersonen. Wie akut das Problem weiterhin ist, zeigt die unlängst getätigte Aussage der Suhrer Schulleiterin Denise Widmer: «Wir haben über ein Jahr lang eine schulische Heilpädagogin gesucht. Auf die Ausschreibung erhielten wir eine einzige Bewerbung. Von einer nicht deutsch sprechenden Krankenschwester aus Osteuropa.»15

Wie unbedarft, ja fahrlässig die Politik weitreichendste Entscheide fällt, wurde mir vor Augen geführt, als ich vor ein paar Jahren als Gast an einer Versammlung eines anderen kantonalen Lehrpersonenverbandes weilte. Als Reaktion auf die vielen kritischen Voten aus dem Kreis der anwesenden Lehrpersonen führte ein Mitglied der parlamentarischen Bildungskommission aus, man habe ja gar nicht richtig gewusst, wie diese Umsetzung der Integrativen Schulung dann aussehen würde. Der damalige Bildungsdirektor habe einfach gesagt, das müsse jetzt so gemacht werden und dann habe man das beschlossen. Das lässt einen als Zuhörer, der sich seit Jahr und Tag um eine redliche und fundierte Auseinandersetzung mit bildungspolitischen Themen bemüht, doch sprachlos zurück.

Am Rande erwähnt sei ferner, dass im Zuge der Integrativen Schulung an zumindest einer dem LVB bekannten Schule von der Schulleitung die Parole «Wille zur Integration vor Fachlichkeit!» ausgegeben wurde. Dies bedeutete konkret, dass fachfremd erteiltem Unterricht Tür und Tor geöffnet wurde, solange das Bekenntnis der Lehrpersonen zum integrativen Konzept vorlag. Bereits während der Amtszeit von Bildungsdirektor Urs Wüthrich-Pelloli hatte der LVB immer wieder darauf gedrängt, das Ausmass fachfremd erteilten Unterrichts an den Schulen zu erheben. Wie es den Anschein macht, kommt nun endlich Bewegung in die Sache. Und das ist auch richtig, denn solange nicht «Chemielehrerin» und «Französischlehrer» drinsteckt, wo «Chemielehrerin» und «Französischlehrer» draufsteht, kann man sich ausufernde Papiere und Konzepte zu schulischer Qualität gerade sparen.

Weitere kollaterale Erscheinungen der Integrativen Schulung sorgten und sorgen für Aufsehen. Bereits im Juni 2013 schrieb das damalige LVB-Geschäftsleitungsmitglied Heinz Bachmann in einem Artikel im «lvb.inform» über Gehörschütze im Unterricht: «Integration und individualisierender Unterricht bringen quasi als unvermeidbare ‹Nebenwirkung› Unruhe in die Schulzimmer, denn es laufen parallel meist mehrere ‹Programme›. Kinder […] nehmen in ihrem Lernumfeld neben ihrem eigenen Auftrag konstant viel anderes wahr, was ihre Aufmerksamkeit ganz oder teilweise in Anspruch nimmt.»16 Sechseinhalb Jahre später zitiert die «Sonntagszeitung» die Zürcher Lehrerin Yasmine Bourgeois fast deckungsgleich: «Heute herrscht in vielen Klassen ein Kommen und Gehen. Alles während der regulären Unterrichtszeit. Das schafft Unruhe im Klassenzimmer. Viele Schüler haben Mühe, konzentriert zu arbeiten, und setzen sich einen Gehörschutz auf.»1

Bezeichnend ist, wie die Politik im Kanton Zürich nun reagiert. Richten sollen es einmal mehr – die Regellehrpersonen.

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik lanciert ein neues Angebot, das intern als «Heilpädagogik light» umschrieben werde. Lehrpersonen sollen sich modular in heilpädagogischen Themen weiterbilden. Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerverbands, sagt dazu: «Wir wehren uns vehement dagegen, dass die Lehrpersonen zusätzlich noch heilpädagogische Verantwortung übernehmen müssen.» Als vor zehn Jahren die Integration eingeführt wurde, sei den Lehrern zusätzliche Unterstützung versprochen worden. Diese könne man jetzt nicht einfach schleichend wieder abbauen. Auch aus Sicht der Schüler sei das schlecht. «Die Kinder haben Anrecht auf eine gute und intensive Unterstützung.»18

Man kann über Sinn und Unsinn, Erfolg und Misserfolg, Möglichkeiten und Grenzen der Integrativen Schulung in verschiedener Hinsicht diskutieren. Was aber kaum angezweifelt werden kann, ist die zusätzliche Belastung der Lehrpersonen, die damit einhergeht – erst recht, wenn es eben nicht gut läuft. Ein Primarschulleitungsmitglied schrieb dem LVB vor wenigen Wochen: «Das Motto ‹alle Kinder sind integrierbar› sieht in der Realität ganz anders aus. Die Klassenlehrpersonen drehen am Rad und ein Burnout folgt dem anderen. Auch das neue Konzept für die Spezielle Förderung wird da nicht wirklich Entspannung bringen. Wir bräuchten mehr Plätze in Tagesschulen und Schulheimen, die bestimmten Kindern besser gerecht werden können als die Regelschulen. Bis wir aber ein Kind dort platzieren können, müssen wir praktisch immer über eine Gefährdungsmeldung via KESB an die Sozialen Dienste der Gemeinde gelangen, und dann geht vielleicht etwas. Aber das dauert ewig und bis dahin drehen die Lehrpersonen im roten Bereich.»

Besonders brisant ist, dass in einer bereits 2017 durchgeführten Umfrage unter den LVB-Mitgliedern der Primarstufe fast 80% der Teilnehmenden angaben, ihre Beanspruchung durch verhaltensauffällige und sehr lernschwache Kinder gehe auf Kosten der Förderung der Kinder ohne spezielle Bedürfnisse.19 Angesichts der weiterhin bestehenden Relevanz wird der LVB in naher Zukunft noch einmal eine Mitgliederbefragung zur Integrativen Schulung durchführen. Analog zu anderen LVB-Umfragen (z.B. zuletzt jene zur kantonalen IT-Strategie an den Schulen) muss es auch hier in einem umfassenden Sinne um den Kern der Sache gehen und nicht nur um Fragen nach der Bewertung von Nebenschauplätzen.

Die Pädagogischen Hochschulen

Es mag für manche Kreise nun verlockend wirken, den schwarzen Peter für nachteilige Entwicklungen und unbefriedigende Ergebnisse einseitig den neuen Ausbildungsstätten für Lehrpersonen zuzuschieben. So simpel ist die Sachlage dann aber auch nicht. Nüchtern betrachtet, sind die PHs nämlich in zentralen Bereichen ihrerseits der Widersprüchlichkeit politischer Entscheide ausgeliefert.

Gut erkennbar ist dies etwa im Bereich des Studiums zur Primarlehrperson. So wird einerseits politisch verlangt, immer mehr Inhalte in diese Ausbildung hineinzupacken (wie die Fremdsprachen oder neu auch ICT), andererseits soll es aber bei einem Bachelor-Studium bleiben. Eine Verlängerung zum Masterstudium ist politisch nicht opportun. Die Folge: Für jedes später von ihnen zu unterrichtende Fach stehen Studierenden im Rahmen der Ausbildung nur geradezu lächerlich wenige Credits zur Verfügung.

Für jedes später von ihnen zu unterrichtende Fach stehen Studierenden im Rahmen der Ausbildung zur Primarlehrperson nur geradezu lächerlich wenige Credits zur Verfügung.

Eine Beschwerde von PH-Studierenden, die mir allerdings tatsächlich immer wieder zu Ohren kommt, ist der fehlende berufspraktische Hintergrund von Dozierenden, erst recht im Bereich der Fachdidaktiken. Während meiner universitären Lehrerausbildung wurde ein Grossteil der Didaktik-Lehrveranstaltungen von Dozierenden geleitet, die weiterhin Teilzeit unterrichteten. Jene Kurse waren für uns die wertvollsten überhaupt, denn diese Dozierenden waren naturgemäss engstens mit der Berufspraxis verwoben. Es handelte sich um gestandene, erfolgreiche Lehrpersonen, die sich mit Zusatzausbildungen für das Ausbilden des Nachwuchses qualifiziert hatten. Wir Studenten besuchten sie, als Teil der Ausbildung, regelmässig direkt in ihrem Unterricht und konnten so überprüfen, ob sie das, was sie dozierten, auch praktisch umsetzten. Hinter Theorien jedenfalls konnten sie sich nicht verstecken.

«Mancher zum Meister sich erklärt, dem nie das Handwerk ward gelehrt.»

(Sebastian Brant)

Diesen Typus von Dozierenden gibt es heute nicht mehr. Im Zuge der Schaffung der Pädagogischen Hochschulen wurde er regelrecht «entsorgt». Die wenigen noch aktiven Didaktikerinnen und Didaktiker, welche auf reichhaltige eigene Unterrichtserfahrungen zurückblicken, werden bald ausgestorben sein. Die Anforderungen an geleistete wissenschaftliche Arbeit sind für potenzielle Fachdidaktiker so umfangreich, dass eine Lehrperson das berufsbegleitend unmöglich erfüllen kann. Stattdessen lehren in grosser Zahl Personen Didaktik und Fachdidaktik, die selber nicht oder nur ganz kurz unterrichtet haben (ein Jahr Unterrichtspraxis im Lebenslauf macht sich ganz gut; ob erfolgreich oder nicht, weiss allerdings niemand). Der fehlende praxisnahe Nachwuchs in den verschiedenen Fachdidaktiken ist eine Realität. Das ist aus meiner Sicht ein klarer Qualitätsverlust im Vergleich zur früheren Lehrerausbildung.

Ich habe das Prinzip einer Fachhochschule immer so verstanden, dass diese explizit praxisnah sein müsse. Für den Bereich der Lehrerausbildung würde dies bedeuten, dass wieder Möglichkeiten geschaffen werden, die es formidablen Lehrerinnen und Lehrern erlauben, sich in Richtung Dozierende für Didaktik entwickeln zu können. Das schiene mir definitiv erfolgversprechender als Seminare, in denen unter der Leitung von Personen ohne Unterrichtserfahrung gemeinsam Unterricht reflektiert wird. Solches erinnert mich eher an ein Zitat des scharfsinnigen und -züngigen Humanisten Sebastian Brant, der im 15. und 16. Jahrhundert gelebt hat: «Mancher zum Meister sich erklärt, dem nie das Handwerk ward gelehrt.»

Ein Studium muss dazu befähigen, ein Fach zu unterrichten, und dient keinesfalls dazu, lediglich ein spezifisches Lehrmittel kennenzulernen – erst recht, wenn es sich dabei um Werke handelt, die innerhalb der Berufspraxis höchst umstritten sind.

Ein weiterer Punkt, der mich mit Sorge erfüllt, sind Äusserungen von PH-Absolventinnen und -Absolventen, die angeben, sie seien nicht im eigentlichen Sinne für ein Fach, sondern nur für bestimmte Lehrmittel ausgebildet worden. Der LVB hat Mitglieder der Primarstufe, die sagen, sie hätten sich während ihrer Ausbildung an der PH im Fach Französisch ausschliesslich mit «Mille feuilles» und im Fach Mathematik exklusiv mit dem «Schweizer Zahlenbuch» auseinandergesetzt. Das wäre fatal. Ein Studium muss dazu befähigen, ein Fach zu unterrichten, und dient keinesfalls dazu, lediglich ein spezifisches Lehrmittel kennenzulernen – erst recht, wenn es sich dabei um Werke handelt, die innerhalb der Berufspraxis höchst umstritten sind, was auf die beiden genannten Bücher zutrifft.

Zu guter Letzt, unter anderem abgestützt auf viele Gespräche mit Studierenden, muss ich zu vielen PH-Dozierenden vorhalten, in den vergangenen 15 Jahren gesamthaft eine sehr einseitige didaktische Doktrin vertreten und gelehrt zu haben: das klare Primat spielerisch-entdeckender respektive konstruktivistisch-selbsttätiger Konzepte. Das beginnt bei Methoden im Geiste des «Schreibens nach Gehör»20, das Unterstufen-Kinder jahrelang ohne korrigierende Eingriffe schreiben lässt, und endet bei «Passepartout», wo die Lernenden selber Regeln entdecken und aufstellen sollen – was allzu oft in einem gewaltigen Durcheinander endet.

In jüngster Vergangenheit hörte ich Vertreter der PH FHNW an Veranstaltungen sagen, ein hochstrukturierter Unterricht sei gemäss aktueller Forschung am erfolgversprechendsten. Ich war durchaus erfreut, dies zu hören. Viele erfahrene Lehrpersonen haben das jedoch ohnehin nie bestritten, ganz ohne wissenschaftliche Legitimation.

Strukturelle Überfrachtung mit Folgen

Man kann durchaus Parallelen zwischen dem Studiengang zur Primarlehrperson und der Primarstufe der Volksschule als solche erkennen: Beide wurden durch die Reformen der letzten 15 Jahre massiv überfrachtet.

Die gebündelten Ansprüche der Politik haben im Bachelor-Studiengang Primarstufe schlicht und einfach nicht Platz. Künftige Primarlehrpersonen sollen Generalisten bleiben (also, wie schon früher, eine Vielzahl von Fächern unterrichten können), dazu neu aber auch noch «Fremdsprachenlehrerin light» und «Heilpädagoge light» sein. Das zieht unweigerlich die Frage nach sich, wie viele junge Menschen denn dazu in der Lage sein sollen, all diesen Ansprüchen zu genügen. Eierlegende Wollmilchsäue sind ja mehr ein redensartliches denn ein reales Phänomen. Zu bezweifeln ist ausserdem, ob so ein «Mädchen-für-alles-und-jedes»-Berufsfeld attraktiv erscheint – angesichts des bestehenden und sich weiter zuspitzenden Lehrermangels auch kein vernachlässigbarer Aspekt.

Die gebündelten Ansprüche der Politik haben im Bachelor-Studiengang Primarstufe schlicht und einfach nicht Platz.

Die Schülerschaft der Primarstufe ihrerseits hat durch die Frühfremdsprachen und Ansprüche des Lehrplans 21 vielerorts eine Ausdehnung der Stundentafeln erfahren. Meine beiden Kinder hatten im Alter von 8 Jahren – also in der dritten Klasse – nur noch einen schulfreien Nachmittag pro Woche. Ich halte das weder für gesund noch für gewinnbringend. Stattdessen nehme ich, als Sekundarlehrer, immer mehr Schülerinnen und Schüler wahr, die beim Übertritt an die Oberstufe bereits deutliche Anzeichen von Schulmüdigkeit zeigen.

Bildungserwerb – egal, auf welcher Stufe – braucht Zeit. Zeit zum Vertiefen und Konsolidieren, zum Setzenlassen und Verfestigen. Viele PH-Studierende fühlen sich jedoch am Ende ihres Studiums für vieles ein wenig, aber für kaum etwas ausreichend ausgebildet. Das lässt sich auch auf zahlreiche Schülerinnen und Schüler am Ende der Primarstufe übertragen: Von ganz vielen Fächern und Themen haben sie einmal etwas gehört, doch die Zeit zur dauerhaften Verinnerlichung fehlte.

Bildungserwerb – egal, auf welcher Stufe – braucht Zeit. Zeit zum Vertiefen und Konsolidieren, zum Setzenlassen und Verfestigen.

Im Kontext der Überfrachtung der Mittelstufe wurde ich am Elterninformationsanlass einer dritten Klasse Zeuge davon, wie ein Vater dieses Votum an die Lehrperson richtete: «Sie haben gesagt, es sei wichtig, dass die Kinder zuhause auch noch lesen würden. Das finden wir auch, wir animieren unsere Tochter daheim immer wieder dazu. Sie haben gesagt, Sport sei ein wertvoller Ausgleich zur Schule. Das finden wir auch, darum geht unsere Tochter in den Turnverein. Sie haben gesagt, Musik fördere viele wichtige Kompetenzen der Kinder. Das finden wir auch, unsere Tochter spielt ein Instrument. Sie haben gesagt, es sei wichtig, dass die Kinder auch noch Freiräume für sich hätten neben der Schule. Das finden wir auch, leider hat die Klasse aber nur am Mittwochnachmittag keinen Unterricht. Und dann bekamen wir letzte Woche noch dieses Informationsblatt der Schule, das uns dazu aufruft, die Kinder auf gar keinen Fall mit dem Auto von der Schule abzuholen. Wissen Sie, wir finden auch, dass die Kinder ihren Schulweg zu Fuss bestreiten sollen. Aber das Problem ist: Unsere Tochter braucht mindestens 35 Minuten, bis sie daheim ist. Und wenn sie viermal pro Woche bis nach 15 Uhr oder gar bis um 16 Uhr Unterricht hat und dann zu Fuss heimkommt, reicht es eben neben Hausaufgaben oder Lernen für NMG-Tests nicht mehr für das Lesen oder Musizieren, den Turnverein oder das Abmachen mit Freundinnen. Dann soll mir aber die Schule bitteschön nicht vorwerfen, wenn ich mein Kind einmal mit dem Auto abhole.»

Erstsprache gebührt erster Platz!

Was mir als Deutschlehrer auffällt: Es gibt immer mehr Schülerinnen und Schüler, die beim Übertritt in die Oberstufe nicht flüssig lesen können, und das bis in das progymnasiale Niveau hinein. Nun ist aber gerade das flüssige Lesen eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Kompetenz auf dem Weg zu weiterem Bildungserwerb. Dies darum, weil die Forschung hier sehr klar ist: Zwischen dem Lesefluss und dem Leseverständnis besteht eine eminent wichtige Verbindung. Kein Wunder also, dass jene Schülerinnen und Schüler, die in der Erstsprache nicht flüssig lesen können, alsbald in schulische Schwierigkeiten geraten, und zwar in den verschiedensten Fächern. Sprachliche Lücken und Mängel manifestieren sich eben fächerübergreifend.

Bild: fabü

Wer in den letzten Jahren auf die elementare Bedeutung der Erstsprache für jeden weiteren Erwerb von Bildung hinwies, bekam nicht selten zu hören, Bildung sei aber viel mehr als «nur Deutsch». Das ist ja schön und gut, nur ist ohne ein stabiles Fundament in der Erstsprache (und in der Mathematik) ein Aufschwingen in höhere Sphären nicht möglich. Der Pädagoge und Publizist Carl Bossard schreibt: «Denken vollzieht sich sprachlich. Sprachliches Können aber ist weder geheimnisvoll, noch fällt es vom Himmel. Sprechen und Schreiben sind ein Handwerk, und sie wollen wie jedes Handwerk gelernt sein – und intensiv trainiert. Das braucht Zeit und Raum und wäre das schulische Postulat der Stunde, konzentriert und intensiv das didaktische Gebot. Alles ist bekanntlich der Feind von etwas.»21

Ich stimme Bossard zu: Eine klare Fokussierung auf die Lese- und Schreibfähigkeit wäre angezeigt. Dies umso mehr, weil viele Kinder in der Freizeit wenig bis gar nicht lesen. Die hochattraktive Konkurrenz aus Spielkonsolen, Online-Games und Internet ist erdrückend. Umso mehr müsste die öffentliche Schule dem Beherrschen der Erstsprache ganz viel Gewicht verschaffen. Stattdessen verheddert und verzettelt sie sich gerade auf der Primarstufe notgedrungen in einem überdimensionierten Wirrwarr aus Ansprüchen und Anforderungen. Und wie schon Shakespeare vermutete, scheint der Wahnsinn Methode zu haben: Seit Kurzem muss in Baselland das Fach Deutsch auf der Sekundarstufe auch noch eine stattliche Anzahl Lektionen zugunsten der neu eingeführten Projektarbeit (obwohl diese keineswegs sprachlich ausgerichtet sein muss) sowie ICT abgeben …

Ich stimme Bossard zu: Eine klare Fokussierung auf die Lese- und Schreibfähigkeit wäre angezeigt. Dies umso mehr, weil viele Kinder in der Freizeit wenig bis gar nicht lesen.

Ich habe kürzlich mein eigenes Primarschulzeugnis aus den 1980er-Jahren hervorgesucht. Im Kanton Solothurn, wo ich zur Schule ging, gab es damals (und heute übrigens auch wieder) Noten ab der ersten Klasse. Während der ersten beiden Schuljahre wurden diese vier Fächer bewertet: «Lesen und Verstehen», «Sprachliches Gestalten»,«Rechnen» und «Schrift». Somit waren also 75 Prozent des zu beurteilenden Unterrichts auf die Erstsprache ausgerichtet. Im dritten Schuljahr kam der sogenannte «Sachunterricht» dazu – aber ganz bestimmt nicht in einer Breite, wie es der heutige NMG-Lehrplan vorsieht. «Lesen und Verstehen», «Sprachliches Gestalten» und «Schrift» wurden als drei separate Fächer konsequent bis zum Ende der sechsten Klasse (und damit der Primarstufe) durchgezogen; sukzessive ergänzt durch weitere Fächer wie eben «Sachunterricht», aber auch «Singen und Musizieren», «Zeichnen und Gestalten», «Handarbeit und Werken» sowie «Turnen».

Ich frage mich, ob jene glasklare, durchaus unflexible Fixierung auf die Erstsprache während meiner eigenen Primarschulzeit nicht vielleicht ausgesprochen weitsichtig war.

Natürlich birgt so ein Blick in die Vergangenheit immer die Gefahr der nostalgischen Verklärung. Trotzdem frage ich mich, ob nicht gerade jene glasklare, durchaus unflexible Fixierung auf die Erstsprache während der Primarschulzeit ausgesprochen weitsichtig war. Gründlich war sie in jedem Falle, denn so, wie Carl Bossard es beschreibt, habe auch ich es in ähnlicher Erinnerung, obwohl ich bereits zur nächsten Schülergeneration gehörte:

«Jeden Aufsatz hat der Fünft- und Sechstklasslehrer sauber korrigiert und mit jedem einzelnen persönlich besprochen. Individuelles Feedback heisst das zeitgemässe Zauberwort. In zwei Jahren schrieben wir gegen zwanzig Aufsätze. Das bedeutete für ihn die Korrektur von rund tausend Texten.»22 Wäre so etwas heute überhaupt noch ansatzweise denkbar? Wohl kaum – obwohl genau das kompetenzorientierten Unterricht im eigentlichen Wortsinn abbilden würde.

«Jeden Aufsatz hat der Fünft- und Sechstklasslehrer sauber korrigiert und mit jedem einzelnen persönlich besprochen. Individuelles Feedback heisst das zeitgemässe Zauberwort. In zwei Jahren schrieben wir gegen zwanzig Aufsätze. Das bedeutete für ihn die Korrektur von rund tausend Texten.» (Carl Bossard)

Angesichts der Konzentration auf Grundkompetenzen, gerade in Deutsch und Mathematik, ist die grundsätzliche Stossrichtung der ÜGK daher aus meiner Sicht gar nicht verkehrt. Grosse Zweifel hege ich allerdings an der bisherigen Ausgestaltung der digitalen Leseverstehen-Aufgaben. Felix Schmutz entlarvt in seiner Analyse eindrücklich, wie vermeintliches «Textverständnis» nur auf Nebenschauplätze eines Textes fokussiert und «Aufgaben in Form von multiple choice und Zuordnungen dominieren», sodass die attestierten Lesekompetenzen ein «reiner Etikettenschwindel» bleiben würden. Wollen Erhebungen wie die ÜGK an Aussagekraft gewinnen, müssen sie Wege finden, um die «Kluft zwischen der zu prüfenden Kompetenz (Textverständnis) und der tatsächlich nötigen Schlauheit zur Beantwortung der konkreten Frage (dank Hilfestellung zu erraten)»23 zu überwinden.

Das zugespitzte Fazit

Könnte es also sein, dass wir…

… jüngeren Kindern …

… zu früheren Zeitpunkten …

… immer mehr Fächer und viel mehr Inhalte zumuten, …

… obwohl die ausserschulische Förderung der Erstsprache in die Defensive gedrängt wird; …

… ihnen mehr Verantwortung für den Erwerb von Wissen und Können übertragen, …

… auch wenn sie gar noch nicht reif dafür sind, …

… und ihnen dabei schulorganisatorische Herausforderungen wie das Tragen eines Pamirs im Unterricht auferlegen, …

… nur um konzentriert arbeiten zu können; …

… sie aber in jungem Alter schon an vielfältigen, ausgeklügelten Kriterien messen, …

… die ehrlicherweise viele Erwachsene nicht erfüllen, …

… gleichzeitig auch ihre Lehrpersonen in Ausbildung und Berufsausübung mit einer Fülle höchst anspruchsvoller, sich teilweise widersprechender Anforderungen überfordern und …

… die didaktische Ausbildung der Lehrpersonen in die Hände von Personen mit wenig oder keiner Unterrichtserfahrung legen; …

… selbst umfassendste Schulreformen ohne Berücksichtigung der personellen und schulpraktischen Voraussetzungen umsetzen; …

… und uns dann wundern, …

... wenn viele Kinder und Jugendliche die sogenannten schulischen Grundkompetenzen nicht oder nur ungenügend erwerben?

Schlusswort

Das Finale übertrage ich Jürgen Kaube, Mitherausgeber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». In seinem neuen Buch «Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder?» schreibt er: «Lehrer und Schulen sollen dies und das Gegenteil, das Praktische und das Theoretische, Chancengleichheit und Pisa-Leistungen, Arbeitsmarkt und Abendland. Natürlich sollen sie dabei auch noch Einwanderer integrieren, allen ambitionierten Eltern gefallen, keine Rechtsverordnung verletzen, den Übergang in die digitale Welt unterstützen und die Handy-Welt bekämpfen.» Daraus folgert Kaube, dies alles könne nur in einer «verrückten Überforderung» enden.

«Reduce to the max.»

(Jürgen Kaube)

Hart ins Gericht geht Kaube mit «Didaktikern, Lerntheoretikern, Methodenerfindern und ihren erziehungswissenschaftlichen Begleitforschern. Sie haben, unterstützt durch reformfreudige Bildungsbürokratien und eine mit Reformen ihre Geschäfte machende Weiterbildungs- und Lehrmittelindustrie, die Schule zu einem Experimentierfeld von angeblichen Modernisierungen gemacht. Diese erfolgen oft ohne jeden anderen Anlass als ihr eigenes Innovationsbedürfnis.»

Was also muss die Schule? Jürgen Kaubes Antwort, kurz und knapp: Sie muss die Schüler lesen, schreiben, rechnen und selber denken lehren. «Reduce to the max.»24

1 Gabriele Zückert: Projekt «Optimaler Schulstart» – Ein Erfahrungsbericht aus dem Kindergarten; lvb.inform 2018/19-02

2 Lucien Fluri: In der Pubertät überfordert: «Für viele Jugendliche kommt die Lehre zu früh»; Solothurner Zeitung, 17.08.2018

3 Yannick Nock: Unreife Lehrlinge belasten Firmen – welche Berufe die meisten Abbrecher hervorbringen; Schweiz am Wochenende, 11.11.2017

4 Thomas Dähler: «Je früher» ist nicht «desto besser»; Basler Zeitung, 19.05.2019

5 Ernst Buschor: Referat an der Schulsynode vom 22. Juni 1998 in Winterthur; Mittelschullehrpersonenverband Zürich MVZ: Qi 98/3

6 Christophe Büchi: Die grosse Schweizer Disharmonie; Neue Zürcher Zeitung, 20.09.2017

7 vgl. dazu: Rudolf Künzli: Der Lehrplan 21: Ein Lehrplan der neuen Generation, aber auch ein zukunftsfähiges Modell zur Klärung des gesellschaftlichen Auftrags der Schule?; www.lehrplanforschung.ch

8 Felix Schmutz: Selbstgesteuertes Lernen, ein fragwürdiges Konzept?; www.condorcet.ch, 07.07.2019

9 Anna Jungen: Das optimierte Kind – Fördern bis zur Überforderung; SRF online, 25.03.2018

10 Beat Kissling: Lehrplan 21 und die Frage: Schweizer Schule – quo vadis?; lvb.inform 2014/15-01

11 Anna Jungen: Das optimierte Kind – Fördern bis zur Überforderung; SRF online, 25.03.2018

12 Katharina Fontana: «Wir brauchen die Schlauen»; Die Weltwoche, Nr. 07.19

13 Felix Schmutz: Schule im Griff absolutistischer Erlösungspädagogik; www.condorcet.ch, 05.08.2019

14 Veronica Bonilla Gurzeler: Introvertiert? Na und!; Basellandschaftliche Zeitung, 07.11.2019

15 Jörg Meier: «Inklusive Bildung ist bis auf Weiteres ein Kampfgebiet»; Aargauer Zeitung, 09.11.2019

16 Heinz Bachmann: Gehörschütze im Unterricht: Eine Parabel über Wünschbarkeit und Machbarkeit; lvb.inform 2012/13-04

17 Nadja Pastega: Lärmschutz im Klassenzimmer; Sonntagszeitung, 20.10.2019

18 René Donzé: Lehrer sollen zu «Heilpädagogen light» werden; NZZ am Sonntag, 27.01.2019

19 vgl. dazu: Michael Weiss: Handlungsbedarf trotz positiver Grundtendenz; lvb.inform 2016/17-04

20 vgl. dazu: Roger von Wartburg: Schreiben nach Gehör: Vom liederlichen Umgang mit einer Kulturtechnik; lvb.inform 2015/16-02

21 Carl Bossard: Vielzüngig oder scharfzüngig?; www.journal21.ch, 22.07.2016

22 Carl Bossard: Der Glaube an Plan und Papier; Schulinfo Zug, 23.06.2015

23 Felix Schmutz: Kompetenzen, Standards: alles klar?; www.condorcet.ch, 12.06.2019

24 Martin Beglinger: Verblöden unsere Schulen?; Neue Zürcher Zeitung, 14.11.2019