Diesen Herbst weilte ich in Amman, der Hauptstadt Jordaniens, um einen Monat lang Arabisch zu lernen. Die Schule war ein umfunktioniertes Einfamilienhaus mit zwei Stockwerken. Im Garten wurde Tee ausgeschenkt und zur Mittagszeit ein günstiges Essen angeboten. Der Unterricht war traditionell. Erteilt wurde er mehrheitlich von Frauen. Es wurde praktisch nur frontal unterrichtet, zwischendurch gab es Arbeitsaufträge, die wir Lernenden in Einzelarbeit erledigten. Die Lehrerinnen hielten sich an ihr Programm und forderten auch einiges. Da konnte es auch mal ein ungeduldiges „I already told you five times“ (Das habe ich Ihnen schon fünfmal erklärt) absetzen. Ich besuchte einen Monat lang sechs Lektionen am Tag, mit dem Resultat, dass mir das Alphabet (wieder) geläufig war, ich einige grammatikalische Sachverhalte klären und am Schluss eine einfache Konversation führen konnte. Das Lernen war mit einem ziemlichen Aufwand verbunden, weil die arabische Sprache fast keine Gemeinsamkeiten mit den Sprachen hat, die wir hier in der Schweiz sprechen. Anschliessend an das Lernen brauchte es drei Dinge: üben, üben, üben. Am Anfang forderte mich das Ganze sehr, am Schluss war ich mit dem Resultat zufrieden.

Niemand von ihnen wünschte sich viel Gruppenarbeit oder gar Werkstattunterricht.

Nach und nach stellte sich mir eine Frage in Bezug auf unsere schweizerische Schule, an der ich vierzig Jahre lang als Lehrer tätig war. Alle hiesigen Lehrkräfte, mit denen ich über ihre Weiterbildungen sprach, liebten es, möglichst viele Informationen frontal vermittelt zu bekommen und sie dann praktisch anwenden zu können. Niemand von ihnen wünschte sich viel Gruppenarbeit oder gar Werkstattunterricht. Und alle wären enttäuscht gewesen, wenn sich die Unterrichtenden als reine Coaches verstanden hätten, die staunend zugesehen hätten, wie sich die Lernenden ihr Wissen einzeln oder in Gruppen selbständig angeeignet hätten.

Wie kann es aber sein, dass so viele Lehrkräfte einen ganz anderen Unterricht für sich selbst wünschen, als sie ihn zu erteilen müssen glauben?

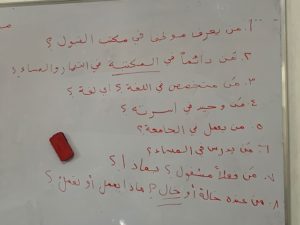

Bild: D. Goepfert

Wie kann es aber sein, dass so viele Lehrkräfte einen ganz anderen Unterricht für sich selbst wünschen, als sie ihn zu erteilen müssen glauben? Ich höre schon den Einwand, dass für Kinder und Jugendliche nicht dasselbe gelten muss wie für ausgebildete Erwachsene. In der Tat, bei Kindern und Heranwachsenden braucht es einen sanften Einstieg in die Materie, eine Unterteilung des Stoffes in kleine Schritte, viel Abwechslung, ein hohes Mass an Anschaulichkeit, und die gute Beziehung zur Lehrkraft ist noch wichtiger als bei Erwachsenen. Das alles ist aber auch bei Frontalunterricht möglich.

Wirksamste Lehrmethode?

Bild: D. Goepfert

Das Rätsel bleibt. Warum lieben Lehrkräfte es so, möglichst viel Stoff frontal vermittelt zu bekommen? Die Antwort ist wohl, dass sie diese Form als die wirksamste erfahren. Warum „füttern“ sie dann aber nicht die Schülerinnen und Schüler zwischendurch mit ausgewähltem Wissen? Warum müssen sich diese so vieles selbständig oder in Gruppen aneignen? Und schliesslich, wenn wir beim Lernen einer Sprache die Erfahrung machen, dass wir üben, üben, üben müssen, warum sollte die Erkenntnis nicht für die Schülerinnen und Schüler gelten?

Ich kann diese Fragen nicht beantworten, habe aber den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren ein Druck aufgebaut hat, ausgehend von den Pädagogischen Hochschulen über die Schulleitungen bis zu den Lehrkräften untereinander. Dieser Druck erschwert es der einzelnen Lehrkraft, selbständig zu überlegen, welches die geeignetste Art der Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten sein könnte.

Man mag einwenden, dass es in der Schule nicht nur um Wissensvermittlung geht, sondern auch um das Einüben der sozialen Kompetenzen. Diese kamen während der vier Wochen in Jordanien nicht zu kurz. Unter dem Druck des dichten Programms hielten wir Lernende zusammen und halfen uns gegenseitig.

Am Ende konnte ich meine Arabischkenntnisse in Restaurants, Einkaufsläden und im Fitnessclub einsetzen. Zur Freude der Einheimischen ebenso wie zu meiner eigenen. Dank Frontalunterricht und etwas Drill.

Eine Antwort, warum das so ist, finden wir bei Wikipedia unter “Klassenunterricht”:

“Seit den 1960er Jahren wird der Begriff Klassenunterricht im Rahmen der Schulreformen durch den Begriff Frontalunterricht verdrängt. Bis heute ist Frontalunterricht in der Lehrerausbildung fast ein Unwort; Lehramtsreferendaren wird oft der Eindruck vermittelt, dass alle anderen Sozialformen per se überlegen seien.

Wiechmann (2000) hat den Ursprung des Worts Frontalunterricht auf einen Aufsatztitel von Petersen und Petersen (1954) zurückverfolgen können; seit den 1960ern wurde der Ausdruck wie selbstverständlich benutzt, zumeist in abwertender Absicht, um die zu bevorzugende Gruppenarbeit und andere offene Unterrichtsformen davon abzuheben. Obwohl der Frontalunterricht auch heute noch der am meisten verwendete Unterrichtsstil im Schulalltag ist, ist er ein Stiefkind der wissenschaftlichen Didaktik”.

“Klassenunterricht ist eine Unterrichtskonzeption, ein didaktisches Modell sowie eine Sozialform, die von der Prämisse ausgeht, dass es die Aufgabe des Lehrers ist, den Schülern etwas beizubringen, und daraus Regeln für die möglichst effektive Gestaltung von Klassenunterricht ableitet”.