Was der Mensch ist, was er kann und was er soll, sind allerdings Fragen, die sich in ihrem grundsätzlichen Charakter schwer beantworten lassen. Allein schon die Tatsache, dass uns die verschiedenen Zweige der Wissenschaft Erkenntnisse liefern, die sich teilweise widersprechen, verunmöglicht es, die Pädagogische Anthropologie als “datenverarbeitende Integrationswissenschaft” zu betreiben, wie es Heinrich Roth (1966) vorschwebte.

Trotzdem kommt niemand, der in Bildung und Erziehung tätig ist, ohne eine minimale Vorstellung davon aus, was die ihm anvertrauten Kinder, Jugendlichen oder Erwachsenen als Menschen auszeichnet. Wie abgedroschen der Begriff auch immer klingen mag, ohne ein Menschenbild geht es in den pädagogischen Berufen nicht. Wobei ich hinzufügen möchte, dass auch dort, wo dem Menschen lediglich in wissenschaftlich-analytischer Perspektive begegnet wird, anthropologische Grundannahmen unverzichtbar sind.

Körperlichkeit und Sozialität

In meiner Kritik an den Neurowissenschaften habe ich auf die unartikulierten cartesianischen Prämissen hingewiesen, auf denen viele Studien von Hirnforscherinnen und Hirnforschern beruhen. Obwohl ein körperliches Organ, erscheint das Gehirn in der Rolle eines entkörperten Trägers mentaler Eigenschaften und psychischer Phänomene, die von Descartes einer vom Körper getrennten geistigen Substanz (res cogitans) zugeschrieben wurden. Wie Thomas Fuchs (2022) mit fast schon ironischem Unterton anmerkt, “passen die idealistische Innenwelt des Bewusstseins und die neurobiologische Innenwelt des Gehirns überraschend gut zueinander” (S. 235). Fuchs macht sich daher für eine verkörperte Anthropologie stark, in deren Licht der Mensch als Lebewesen erscheint.

In der Tat liegt hier ein Weg, um Descartes’ zweigeteiltes Menschenbild zu korrigieren. Ohne Einbezug des Körpers in unser Verständnis des Menschen wird es nicht gelingen, den “neurowissenschaftlichen Zerebrozentrismus” (S. 249), wie er von Fuchs (2022) genannt wird, zu überwinden. Menschen sind als Personen zu verstehen, die weder als geistlose Körper noch als körperlose Geister adäquat begriffen werden. Anders als bei Descartes werden damit Leben und Lebendigkeit zu wesentlichen anthropologischen Kategorien.

Der Einbezug des Körpers genügt aber nicht. Menschen sind auch soziale Wesen. Sie nutzen ihren Körper, um mit anderen Menschen zu kommunizieren und gemeinsam nach Lösungen für die Probleme ihrer Lebensführung zu suchen. Wolf Singer (2003) liegt daher falsch, wenn er uns weismachen will, Dialoge würden von unseren Gehirnen geführt. Nicht Gehirne, sondern Menschen aus Fleisch und Blut haben im Verlaufe der Evolutionsgeschichte die Fähigkeit erlangt, miteinander zu kommunizieren und ihre Gedanken auszutauschen. Die Gehirne mussten gleichsam aus ihrer körperlichen Isolation befreit werden, damit ihr kognitives Potential ausgeschöpft werden konnte. Dadurch gelang unseren Vorfahren, die spezifisch kulturelle Lebensform hervorzubringen, die uns als Menschen auszeichnet.

Der Mensch als hybrides Lebewesen

Für ein postcartesianisches Menschenbild bildet die von Merlin Donald getroffene Unterscheidung dreier Repräsentationssysteme eine fruchtbare Basis. Das mimetische System ist körperlich-motorisch basiert, das narrative verdankt sich der Lautsprache, und das analytisch-wissenschaftliche setzt die Beherrschung von Symboltechniken voraus. Die Übergänge in der Evolution des Menschen, die mit diesen Repräsentationssystemen verbunden sind, führten zu Verschiebungen im menschlichen Bewusstsein, aber nicht derart, dass die früheren Stufen überwunden worden wären. Das mimetische, das narrative und das theoretische Denken bestimmen unser Leben gleichermassen und stehen nicht für eine Entwicklungslogik, bei der allein die höchste Stufe den Ton angibt.

Vergleichbar der Evolution der Lebewesen bilden die Repräsentationssysteme eine Art Stammbaum, von dem ältere und jüngere Sprosse abzweigen, die einer eigenen Entwicklungslinie folgen. Wie sich Donald (2012) ausdrückt, tragen wir “sowohl als Individuen wie als Gesellschaften das ganze evolutionäre Erbe der letzten paar Millionen Jahre in uns” (S. 67 – eigene Übersetzung). Unser Geist bildet ein Mosaik von episodischen, mimetischen, narrativen und theoretischen Kognitionsformen, die je eigene Aufgaben erfüllen und nicht durch ihre jüngste Form integriert werden. Als Menschen sind wir Hybridwesen, die den verschiedenen ökologischen Nischen angepasst sind, die wir uns über die lange Zeit unserer Evolutionsgeschichte erarbeitet haben.

Kritik der linearen Fortschrittslogik

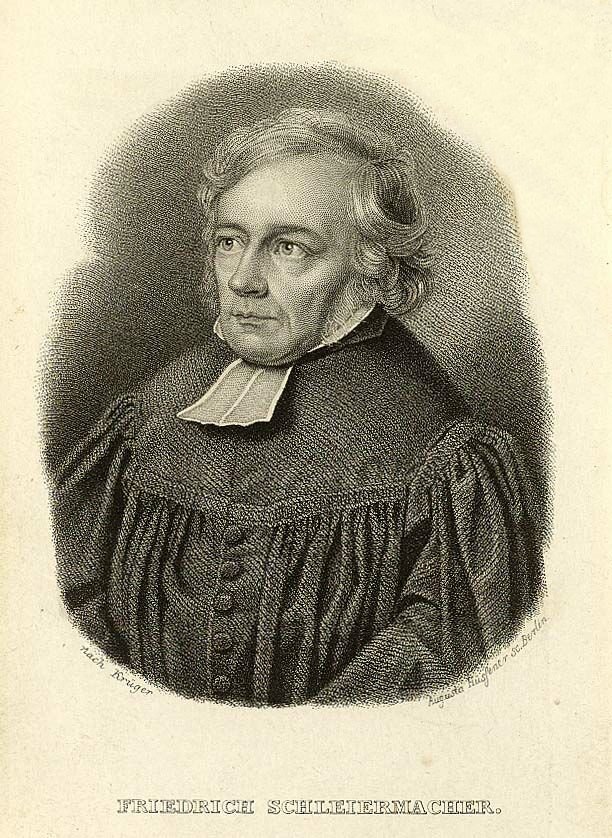

Kritisiert wird damit das Fortschrittsmodell des menschlichen Geistes, wie es in verschiedenen Varianten noch immer weit verbreitet ist. Nach wie vor hängen wir dem Ideal der Perfektionierung des Menschen an, obwohl uns dessen Grenzen immer deutlicher vor Augen treten. Bildung und Erziehung werden als linearer Aufbauprozess verstanden, der einer kumulativen Logik folgt, die von einem ungenügenden Anfangszustand zu einem normativ ausgezeichneten Endzustand führt. So entwarf beispielsweise Immanuel Kant (1803/1983) eine Erziehungslehre, der er zumutete, die Menschheit schrittweise zur Vollkommenheit zu führen. Ähnlich skizzierte Friedrich Schleiermacher (1826/2000) eine Pädagogik, dank der “alle menschlichen Verhältnisse von einer Generation zur anderen fortwährend sich vervollkommnen” (S. 36). Sobald der Zustand der Perfektion erreicht ist, bedarf es keiner absichtlichen Erziehung mehr.

Vergleichbare Fortschrittsideologien wurden in der Soziologie von Herbert Spencer und Auguste Comte vertreten. Indem sie sich fälschlicherweise auf Darwin beriefen, propagierten sie einen Evolutionismus, der die stete Vervollkommnung der Menschheit versprach. Die Evolution wurde als zielgerichtete Aufwärtsbewegung missdeutet, während die Vielfalt der lebenden und ausgestorbenen Lebewesen nichts dergleichen erkennen lässt (vgl. Gould, 1998). Kritisiert wurde der soziologische Evolutionismus unter anderen von Ernst Cassirer. Wie Donald bestreitet er, dass mit dem Erreichen einer höheren Stufe des menschlichen Bewusstseins die früheren Stufen entbehrlich werden. In etwas gespreizter Formulierung schreibt er, dass jegliche Gestalt, durch die das Bewusstsein hindurchgeht, “in irgendeiner Weise auch zu seinem bleibenden und dauernden Bestand” (Cassirer, 1929/1982, S. 92) gehört. Eine Denkform kann nicht überschritten werden, ohne dass sie bewahrt wird, und zwar deshalb, weil es im menschlichen Geist keine absolute Vergangenheit gibt, “sondern dass er auch das Vergangene noch in sich befasst und […] als Gegenwart in sich enthält” (ebd.).

Wenn wir das mythische Bewusstsein als Beispiel nehmen, dann heisst dies, dass der Untergang der Inhalte des Mythos, d.h. der Erzählungen vom Ursprung der Welt und des Menschen, keineswegs auch den Untergang seiner geistigen Funktion bedeutet. In vielen alltäglichen Angelegenheiten denken auch heutige Menschen noch genauso mythisch wie ihre urgeschichtlichen Vorfahren. Auch wenn die Wissenschaft Mythen als irrational und unsinnig darzustellen versucht, wird es ihr nicht gelingen, die Erfahrung zu tilgen, aus der das mythische Denken hervorgeht. Mythen mögen ihren objektiven Wert eingebüsst haben, “aber ihr anthropologischer Wert bleibt erhalten” (Cassirer, 1990, S. 124). Gleiches gilt für das mimetische Bewusstsein, das seinen Platz und seine Bedeutung in unserem Leben ebenso wenig verlieren wird wie das narrative Bewusstsein.

Must-have und nice-to-have

Cassirer findet auf dem Hintergrund ganz anderer Überlegungen zu einer ähnlichen Kritik am linearen Fortschrittsdenken, wie wir sie bei Merlin Donald angetroffen haben. Keine der symbolischen Formen, die er untersucht hat, “geht schlechthin in der anderen auf oder lässt sich aus der anderen ableiten” (Cassirer, 1923/1985, S. 9). Vielmehr stehen sie als “geistige Grundrichtungen” (S. 16) ebenbürtig nebeneinander und üben als Formen der Welterschliessung Funktionen aus, die sich nicht aufeinander reduzieren lassen. Wie die drei Repräsentationssysteme von Donald stehen die symbolischen Formen von Cassirer nicht wie die Stufen der kognitiven Entwicklung bei Piaget (1974) in einer hierarchisch-integrativen Beziehung zueinander, sondern bilden unabhängige Organe des Erkennens von Wirklichkeit mit je eigenem Entwicklungsverlauf.

Pädagogisch ist dies deshalb von Interesse, weil es möglich macht, unser Menschenbild neu zu orientieren. Als Menschen verfügen wir über evolutionär bedingte Repräsentationssysteme, die ökologischen Nischen angepasst sind, in die wir gleichsam natürlicherweise hineineinwachsen. Jedenfalls brauchen Kinder keine Anleitung, um ihre basalen körperlichen Kompetenzen und ihre erstsprachliche Kommunikationsfähigkeit auszubilden. Als körperliche und soziale Wesen sind sie dafür ausgestattet, ein Leben zu führen, das keine hohen Ansprüche stellt. Unterweisung und Unterricht sind erst dann notwendig, wenn ihnen eine Schriftsprache und andere Symboltechniken sowie die Grundlagen der modernen Wissenschaft beigebracht werden sollen.

Kein anderes Lebewesen ist vergleichbar dem Menschen zur Nachahmung fähig, kein anderes Lebewesen als der Mensch verfügt über eine Lautsprache, und kein anderes Lebewesen ist in der Lage, symbolische Notationssysteme zu schaffen.

Die Schule befindet sich im Irrtum, wenn sie glaubt, auf die Leistungen des mimetischen und des narrativen Repräsentationssystems nicht angewiesen zu sein oder diese substituieren zu können. Da jedes Repräsentationssystem nach einer eigenen Logik funktioniert, lässt sich keines der beiden ‘natürlichen’ Repräsentationssysteme überwinden. Eher verhält es sich umgekehrt. Während die theoretisch-wissenschaftliche Repräsentationsform unter evolutionärer Perspektive ein nice-to-have darstellt, da sie im biologischen Sinn nicht überlebensnotwendig ist, sind die mimetische und die narrative Form must-haves, da menschliches Leben ohne sie unmöglich ist. Sie werden daher auch in Zukunft von Bedeutung sein und aus dem kognitiven Repertoire der Menschen nicht verschwinden – auch in der Schule nicht.

Das reduzierte Menschenbild der Schule

Alle drei Repräsentationssysteme bilden definierende Kriterien des Menschen. Kein anderes Lebewesen ist vergleichbar dem Menschen zur Nachahmung fähig, kein anderes Lebewesen als der Mensch verfügt über eine Lautsprache, und kein anderes Lebewesen ist in der Lage, symbolische Notationssysteme zu schaffen. Insofern bilden sie Teil der menschlichen ‘Natur’, und die Pädagogik ist angehalten, die drei Repräsentationssysteme in ihr Menschenbild aufzunehmen.

Damit ergibt sich für den schulischen Unterricht jedoch ein schwer lösbares Problem, mit dem wir uns im Folgenden etwas ausführlicher beschäftigen wollen. Der Auftrag der Schule lautet, die nachwachsenden Generationen in die menschlichen Symbolsysteme einzuführen, und nicht, ihre natürlicherweise gegebenen mimetischen und narrativen Kompetenzen zu fördern. Das Menschenbild der Schule schneidet aus der menschlichen Gesamtnatur ein Segment heraus – unter weitgehender Vernachlässigung der übrigen Segmente.

Weil sich die Repräsentationssysteme weder substituieren noch ineinander übersetzen lassen, fokussiert die Schule auf jene Repräsentationsform, die zu erwerben am meisten Schwierigkeiten macht, und das ist das wissenschaftlich-theoretische System. Damit geraten das mimetische und das narrative Repräsentationssystem in Gefahr, marginalisiert zu werden und vergessen zu gehen, was im Hinblick auf ihre Bedeutung für das schulische Lernen fatale Konsequenzen haben kann.

Reminiszenz an Schleiermacher

Bildung und Unterricht beruhen im Kern auf der Tradierung und Weitergabe von Kulturtechniken, die zum Grundbestand einer modernen Gesellschaft gehören. Wenn wir uns nochmals an Friedrich Schleiermacher (1826/2000) halten, dann bezieht die Pädagogik ihre Legitimation im Wesentlichen aus dem Generationenverhältnis, das sich wegen der Sterblichkeit des Menschen permanent erneuern muss. In das Gebiet einer pädagogischen Theorie fällt daher gemäss Schleiermacher alles, was auf der “Grundlage des Verhältnisses der älteren zur jüngeren Generation […] der einen in Beziehung auf die andere obliegt” (S. 9).

Das mimetische und das narrative Repräsentationssystem geraten in Gefahr, marginalisiert zu werden und vergessen zu gehen, was im Hinblick auf ihre Bedeutung für das schulische Lernen fatale Konsequenzen haben kann.

In der Familie ist kaum kontrovers, was der einen gegenüber der anderen Generation obliegt, da Eltern ihrer Aufgabe in der Regel ohne theoretische Anleitung nachkommen. In der öffentlichen Erziehung, um die es Schleiermacher primär geht, ist eine Theorie dagegen unabdingbar. Diese muss festlegen, was durch die Erziehung erreicht werden soll, nämlich die Mündigkeit der nachwachsenden Generation. Mündigkeit ist für Schleiermacher erreicht, wenn die jüngere Generation zur älteren aufgeschlossen hat und sich am Projekt der «Entwicklung des Menschengeschlechts» (S. 12) beteiligen kann.

Die Erziehung muss daher so eingerichtet werden, “dass die Jugend tüchtig werde einzutreten in das, was sie vorfindet, aber auch tüchtig in die sich darbietenden Verbesserungen mit Kraft einzugehen” (S. 34). Solange der Status quo noch nicht die angestrebte Perfektion erreicht hat, bleibt die Erziehung in das Streben nach menschlicher Vollkommenheit eingebunden. Zielgebend für die pädagogischen Leistungen der Schule ist daher die Zukunft der Schülerinnen und Schüler. Wie sich Schleiermacher ausdrückt, liegt es in der “Natur der pädagogischen Einwirkung, auf die Zukunft gerichtet zu sein” (S. 53).

Drei Probleme des schulischen Unterrichts

Egal ob wir Schleiermachers Utopie der Perfektionierung der Menschheit teilen oder nicht, aus der Tatsache der Zukunftsgerichtetheit der Erziehung ergeben sich sowohl ein moralisches wie auch ein motivationales und ein kognitives Problem. Insofern der Wert von Erziehung und Unterricht in der Zukunft der Schülerinnen und Schüler liegt, wird in jedem pädagogischen Moment ein Stück Gegenwart geopfert. “Jede pädagogische Einwirkung stellt sich dar als Aufopferung eines bestimmten Momentes für einen künftigen” (S. 51), wie sich Schleiermacher (1826/2000) ausdrückt. Moralisch rechtfertigen lässt sich diese Einschränkung nur unter der Annahme, dass die Schülerinnen und Schüler später einsehen werden, dass ihnen das Opfer zu Recht abverlangt wurde und sie den Verlust an Lebenszeit rückwirkend billigen.

Motivational stellt sich die Problematik anders dar, denn eine Verschiebung in die Zukunft ist hier nicht möglich. Lernen findet immer in der Gegenwart statt. Motiviert müssen die Schülerinnen und Schüler im Hier und Jetzt sein, anders lassen sie sich nicht unterrichten. Schleiermacher glaubte, auch für dieses Problem eine Lösung gefunden zu haben, die darin besteht, anfänglich dem Spielen, das ihm «die absolute Negation der Zukunft» (Schleiermacher, 1813-14/2000, S. 202) bedeutete, mehr Raum zu geben als dem Lernen. Mit wachsender Einsicht der Schülerinnen und Schüler in die Notwendigkeit des Lernens soll das Ungleichgewicht dann in die Gegenrichtung verschoben werden.

Überzeugen könnte dieser Vorschlag nur, wenn die Inhalte des Lernens für die Lernmotivation ohne Bedeutung wären. Dem ist aber nicht so, weshalb wir auch mit einem kognitiven Problem konfrontiert sind. Dieses besteht darin, dass die Repräsentationssysteme in ökologische Nischen eingebunden sind, die sich wesentlich voneinander unterscheiden. Das Lernen nimmt damit in Abhängigkeit von den Repräsentationssystemen eine andere Gestalt an. Mimetisch lernen wir anders als narrativ und narrativ anders als theoretisch. Dabei fällt es in der Regel leicht, sich mimetisch und narrativ repräsentiertes Wissen anzueignen, während es mit Anstrengung verbunden ist, symbolisch bzw. theoretisch repräsentiertes Wissen zu erwerben.

Biologisch primäre und biologisch sekundäre Fähigkeiten

Dazu passt die Unterscheidung zwischen biologisch primären und biologisch sekundären Fähigkeiten, wie sie der Evolutionspsychologe David Geary (1995) vorgeschlagen hat. Biologisch primäre Fähigkeiten werden leicht gelernt, biologisch sekundäre nur mit Aufwand. Ein triviales Beispiel geben die Lautsprache (biologisch primäre Fähigkeit) und die Schriftsprache (biologisch sekundäre Fähigkeit). Vergleichbar der Sprache gibt es auch mathematische Kompetenzen, die relativ leicht gelernt werden, wie Elemente der euklidischen Geometrie, Klassifikation und Reihenbildung sowie elementare arithmetische Operationen wie Addition und Subtraktion, und Kompetenzen, deren Erwerb deutlich anspruchsvoller ist.

Der Erwerb von Fähigkeiten, die an die Beherrschung von Symboltechniken gebunden sind (Formeln, Algorithmen, Kennzahlen, Regeln, Karten, Musiknoten etc.), ist generell aufwendig und auf Seiten der Lernenden anfällig für Fehlleistungen aller Art. Das hat nicht nur damit zu tun, dass das schulische Lernen aufgrund des Inhaltsbezugs der Unterrichtsfächer unterschiedliche Interessen anspricht, sondern auch damit, dass die Inhalte wissenschaftsbasiert bzw. wissenschaftsorientiert sind und damit fast ausnahmslos im Gegensatz zum intuitiven Wissen stehen, über das die Schülerinnen und Schüler in einem Fach verfügen.

Da die menschlichen Repräsentationsformen nicht einer Entwicklungslogik folgen, das wissenschaftliche Denken also nicht auf dem mimetischen und narrativen Denken aufbaut, können die Lehrpersonen nur bedingt am lebensweltlichen Wissen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen oder den Unterricht an Naturphänomenen orientiert gestalten. Bei allen Empfehlungen, dies aus motivationalen Gründen trotzdem zu tun, müssen sie darauf achten, nicht gegen die eigenen Ziele zu handeln. Wie der französische Philosoph Gaston Bachelard (1938/2016), der über längere Zeit als Gymnasiallehrer tätig war, überzeugend darlegt, kann ein anschaulicher Unterricht zum Lernhindernis werden, da er den Schülerinnen und Schülern geradezu verunmöglicht, die Fachinhalte richtig zu verstehen. Die “Bildung des wissenschaftlichen Geistes» – so der Titel des Buches von Bachelard – muss sich von der intuitiven Alltagserfahrung der Schülerinnen und Schüler absetzen; sie muss «mit einer intellektuellen und affektiven Katharsis beginnen” (S. 53).

Kritik der didaktischen Aufbaumetaphorik

Das tönt ungewohnt, deckt sich aber mit dem Menschenbild, das wir aufgrund der Analyse der Anthropogenese durch Merlin Donald gewonnen haben. Wenn wir Donald folgen, dann gibt es keinen linearen Weg von der Mimesis zu den Symboltechniken. Insofern das menschliche Bewusstsein “Spuren von sämtlichen Stufen der kulturellen Evolution in sich (trägt)” (Donald, 2008, S. 305), wird die mimetische Vernunft durch die narrative Vernunft genauso wenig abgelöst, wie die narrative Vernunft durch die wissenschaftliche Vernunft überwunden wird. Der Unterricht kann das mimetische und narrative Wissen der Schülerinnen und Schüler nicht als Sprungbrett nutzen, um sie in die Sphäre des wissenschaftlichen Denkens zu katapultieren. Die Aufbaumetaphorik, wie sie fast allen Lehrplänen zugrunde liegt, so auch dem Lehrplan 21, ist schlicht fehlkonzipiert. Was im Unterricht erreicht werden soll, liegt nicht auf einer Linie mit dem, was es zu überwinden gilt.

Dass es nicht gelingt, Wissen und Kompetenzen in diesem Sinne aufzubauen, zeigen die Fehlauffassungen, die sich bei Schülerinnen und Schülern finden. Fehlauffassungen sind das Ergebnis eines inadäquaten Denkstils, der sich bei Stoffen bemerkbar macht, deren Vermittlung analytisch-wissenschaftliches Wissen voraussetzt. Während es leichtfällt, durch Beobachtung eines Vorbildes eine Fertigkeit zu erlangen oder mit einer Erzählung auf Gehör zu stossen, weil Menschen natürlicherweise zur Nachahmung disponiert und für Geschichten empfänglich sind, fällt es schwer, Schülerinnen und Schüler für Überlegungen theoretischer Natur zu begeistern, weil ihnen dafür das natürliche Empfangsorgan fehlt.

Bei aller didaktisch verbrieften Aufbaulogik müssen Lehrerinnen und Lehrer damit rechnen, dass es ihnen nicht gelingt, Fachinhalte verständlich zu vermitteln, weil das mimetische und narrative Denken der Schülerinnen und Schüler den Lernprozess sabotiert. Ich möchte dies an einigen Beispielen illustrieren.

Von Aristoteles zu Galilei

Als erstes Beispiel wähle ich den Physikunterricht. Unser intuitives Verständnis physikalischer Vorgänge liegt nahe bei der Physik von Aristoteles, die aufgrund ihrer geringen Distanz zur Alltagserfahrung ein anschauliches Bild der Wirklichkeit vermittelt. Das zeigt etwa der Begriff der Bewegung, der von Aristoteles im Hinblick auf das Ende einer Bewegung, nämlich den Zustand der Ruhe, definiert wird. Die Physik von Galilei und Newton abstrahiert dagegen von unserer Alltagserfahrung und konzipiert die materielle Wirklichkeit auf eine Weise, wie wir sie anschaulich gerade nicht erfahren. Im Falle der Bewegung heisst dies, dass der Zustand der Bewegung dem Zustand der Ruhe für gleichwertig erachtet wird, eine Bewegung von sich aus daher nicht zur Ruhe gelangt (Trägheitsgesetz).

Unser lebensweltlicher Alltag bildet eine ökologische Nische, in die die aristotelische Physik bestens eingepasst ist, so dass für Schülerinnen und Schüler spontanerweise wenig Anlass besteht, sich auf eine physikalische Theorie einzulassen, für die sie intuitiv keine Bestätigung finden. Wie sich Howard Gardner (1993) ausdrückt, haben wir in der Alltagserfahrung “kaum Gelegenheit, Bekanntschaft mit der Welt zu machen, wie Newton sie beschrieben hat” (S. 286). Die Folge ist, dass es Lehrkräfte nicht nur schwer haben, die Grundlagen der modernen Physik verständlich zu vermitteln, sondern Schülerinnen und Schüler auch dann noch an aristotelischen Fehlauffassungen festhalten, wenn sie die newtonschen Bewegungsgesetze eigentlich begriffen haben.

Von der Genesis zu Darwin

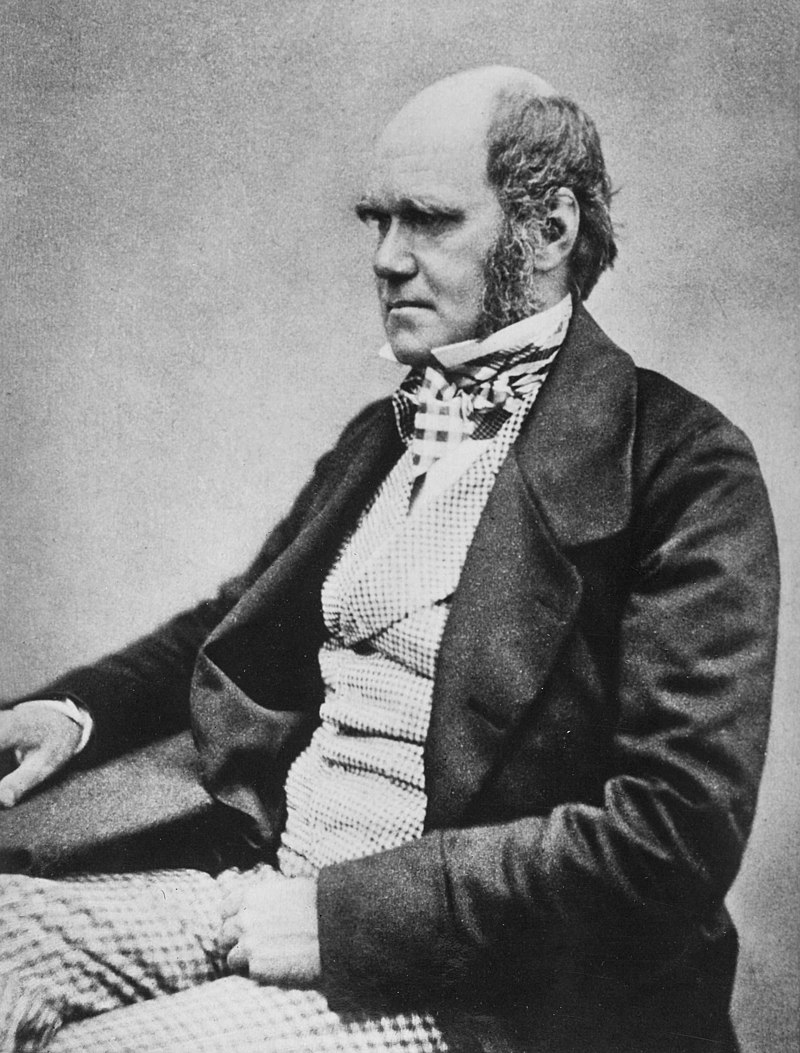

Mein zweites Beispiel stammt aus dem Biologieunterricht und betrifft die Evolutionstheorie. Auch Charles Darwin hat unsere Alltagsintuitionen gründlich entkräftet. Denn die Entstehung der Arten lässt sich nicht narrativ als Schöpfungsgeschichte erzählen, da sie rein mechanischen Prinzipien gehorcht, nämlich dem Zusammenspiel von Zufall (Variation) und Notwendigkeit (Selektion), um die Formel von Jacques Monod (1971) aufzugreifen.

Doch Schülerinnen und Schüler begreifen nur schwer, dass der Evolution keine Absicht zugrunde liegt und der Transformation der Lebensformen kein Plan vorausgeht. Intuitiv liegt die Annahme näher, dass die Fische willentlich das Wasser verliessen, als sie zu Landlebewesen wurden, als davon auszugehen, beim Landgang handle es sich um die absichtslose Anpassung einer aquatischen Lebensform an veränderte Umweltbedingungen. Der zufällige Prozess der Evolution widerspricht der lebensweltlichen Erfahrung, wonach Veränderungen zielgerichtet sind und vorsätzlich ausgelöst werden.

Auch die Idee der Abstammung ist nicht leicht zu verstehen. Neue Arten entstehen nicht sprunghaft, sondern graduell, womit unser Alltagsverständnis von Lebewesen als Einheiten mit homogenen oder typischen Merkmalen unterlaufen wird. Arten bilden keine stabilen Grössen, sondern momenthafte Anhäufungen von Varietäten, die sich in einem ständigen Wandlungsprozess befinden. Wie sich Ernst Mayr (1994) ausdrückt, ersetzte Darwin “typologisches Denken durch Populationsdenken” (S. 204). Er nennt dies sogar das Wichtigste an der darwinschen Revolution. Da sich nicht nur die Lebewesen ständig verändern, sondern auch ihre Umwelten permanent in Veränderung begriffen sind, gibt es in der Evolutionsbiologie keine natürlichen Kategorien. Dies zu begreifen, macht Schülerinnen und Schülern, aber selbst ihren Lehrkräften oft grosse Schwierigkeiten (vgl. Shtulman, 2006).

Mathematikunterricht

Mein drittes Beispiel entstammt dem Mathematikunterricht. Die Fehlauffassungen liegen hier etwas anders als im Physik- und Biologieunterricht. Als problematisch erweist sich insbesondere der Übergang von anschaulichen mathematischen Aufgaben zu abstrakten und formalisierten Problemstellungen. Wie wir gesehen haben, werden gewisse mathematische Fähigkeiten intuitiv beherrscht, wie Elemente der euklidischen Geometrie oder einfache Additionen und Subtraktionen, während uns andere intuitiv unzugänglich sind und nur unter Anstrengung erworben werden.

Der Schritt zur Lösung mathematischer Aufgaben, die an die Beherrschung von Symboltechniken (Formeln, Gleichungen, Algorithmen etc.) gebunden sind, fällt vielen Schülerinnen und Schülern nicht nur schwer, sondern kann auch Fehlüberlegungen aller Art auslösen. Vor allem die Umsetzung von verbal formulierten Problemstellungen («eingekleidete Aufgaben») in mathematische Modelle stellt hohe Ansprüche und lässt nicht wenige Schülerinnen und Schüler in eine fiktive Zahlenwelt abdriften, in der sie jeden Bezug zur realen Welt verlieren. Gerechnet wird, was sich rechnen lässt, egal ob das Ergebnis Sinn macht oder nicht.

Die Lösung einer mathematischen Aufgabe kann sich als richtig erweisen, obwohl ein falscher Lösungsweg gewählt wurde. Die Lehrperson kann daher den Eindruck gewinnen, ein Schüler oder eine Schülerin habe verstanden, während sie in Wahrheit nichts verstanden haben.

Fehlauffassungen im Mathematikunterricht sind für Lehrpersonen oft schwer zu erkennen, wie Pearla Nesher (1987) in einer Studie bei israelischen Schülerinnen und Schülern nachweist. Der Grund liegt hauptsächlich darin, dass Fehlüberlegungen in der Mathematik nicht in jedem Fall zu falschen Lösungen führen. Die Lösung einer mathematischen Aufgabe kann sich als richtig erweisen, obwohl ein falscher Lösungsweg gewählt wurde. Die Lehrperson kann daher den Eindruck gewinnen, ein Schüler oder eine Schülerin habe verstanden, während sie in Wahrheit nichts verstanden haben. Solche kaum vermeidbaren Fehldiagnosen können bei Schülerinnen und Schülern zur Kumulation von Verständnisproblemen führen, was erklärt, weshalb die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler ‘abhängen’, im Mathematikunterricht besonders gross ist.

Hochsprache ist nicht gleich Schriftsprache

Es wäre falsch anzunehmen, das Lernen von Schülerinnen und Schülern würde nur in den naturwissenschaftlichen Fächern und in der Mathematik durch Fehlauffassungen oder Fehlüberlegungen behindert. Ich möchte aber nicht auf weitere Fächer eingehen, sondern als viertes Beispiel ein Problem aufgreifen, das sich in allen Unterrichtsfächern stellt, nämlich das Verhältnis von Laut- und Schriftsprache.

Als mündliche Form der Kommunikation dient an Deutschschweizer Schulen in der Regel die deutsche Standardsprache, die oft auch «Hochdeutsch» genannt wird. Diese unterscheidet sich von der Alltagssprache, wie sie in den verschiedenen Deutschschweizer Kantonen gesprochen wird (Schweizerdeutsch). Nicht selten ergibt sich daraus das Missverständnis, die (gesprochene) Standardsprache entspreche der ‘hochdeutschen’ Schriftsprache, da es zu den schweizerdeutschen Dialekten keine standardisierte Schriftsprache gibt. Dem Missverständnis wird Vorschub geleistet, wenn als Synonym für die (gesprochene) deutsche Standardsprache der Ausdruck “Schriftdeutsch” verwendet wird.

Das ist deshalb falsch, weil keine gesprochene Sprache mit ihrer schriftlichen Form gleichgesetzt werden kann. Eine Schriftsprache ist niemals lediglich die Notationsform der ihr zugehörigen Lautsprache. Wie schon Lev Vygotskij (1934/2017) wusste, unterscheidet sich das schriftliche Sprechen “in Struktur und Funktionsweise vom mündlichen Sprechen nicht weniger […] als das innere Sprechen vom äusseren” (S. 314). Die Schriftsprache ist eine abstrakte Sprache, die strenggenommen “nur gedacht und nicht ausgesprochen wird” (ebd.). Sie ist zudem eine Sprache ohne direkten Gesprächspartner, was für die Kommunikation im Unterricht, der eine ausgesprochen soziale Situation darstellt, höchst eigenartig wäre. Die lange Zeit, die es brauchte, bis sich die Logik der Schriftsprache in der europäischen Kulturentwicklung durchsetzen konnte, zeigt eindringlich, dass die Schriftsprache nicht nur eine andere Funktion erfüllt als die Lautsprache, sondern auch mit einem anderen Weltbild verbunden ist.

Das heisst, dass an unseren Schulen zwei Formen von “Hochdeutsch” verwendet werden: eine mündliche und eine schriftliche, die sich in keiner Weise zu decken brauchen, sich aber unter Umständen decken können. Zweifellos besteht die Möglichkeit, dass eine Lehrperson ‹spricht wie gedruckt›, der Normalfall ist dies aber nicht. Es wäre auch unklug, in der Face-to- face-Situation des Unterrichts das Mehr an kommunikativen Möglichkeiten, das die gesprochene Sprache im Vergleich zur geschriebenen Sprache bietet, nicht zu nutzen.

Lesen und Schreiben

Allerdings kann Schriftkompetenz durchaus auch mündlich eingeübt werden, beispielsweise in einem Referat, das aufgrund seines monologischen Charakters näher bei einem Aufsatz als bei einem Gespräch liegt. Von der Rhetorik wissen wir, dass ihre Grundlagen erst ausgearbeitet wurden, nachdem der Schritt von der mündlichen zur schriftlichen Sprachkultur bereits vollzogen war. Ähnlich wie die Logik als “Kunst des Denkens” ist die Rhetorik als “Kunst der Rede” paradoxerweise “ein Produkt des Schreibens” (Ong, 1987, S. 119). Sie kann insbesondere in Bezug auf den Aufbau einer Argumentation und die Gliederung eines Gedankenganges vom schriftlichen Sprachvermögen wesentlich profitieren.

Müssen beim Schreiben sämtliche Informationen, die für das Verstehen eines Textes erforderlich sind, in den Text aufgenommen werden, muss umgekehrt beim Lesen davon ausgegangen werden können, dass sämtliche Informationen, die für das Verstehen des Textes benötigt werden, in ihm enthalten sind.

Das aber heisst umso mehr, dass die schriftliche Sprache im schulischen Unterricht Probleme verursachen kann, die die gesprochene Sprache – egal ob Schweizerdeutsch oder “Hochdeutsch” – nicht kennt, da sich das Schreiben vom Reden in wesentlicher Hinsicht unterscheidet. Texte bilden geschlossene Sinnbezirke, die verständlich sein müssen, ohne dass – wie im Falle der Unterrichtssprache – kontextuelle Informationen beigezogen werden, um allfällige Unklarheiten auszuräumen.

Das gilt auch für das Lesen. Müssen beim Schreiben sämtliche Informationen, die für das Verstehen eines Textes erforderlich sind, in den Text aufgenommen werden, muss umgekehrt beim Lesen davon ausgegangen werden können, dass sämtliche Informationen, die für das Verstehen des Textes benötigt werden, in ihm enthalten sind. Für Schülerinnen und Schüler heisst dies, dass sie die Vorinformationen, die sie über den Inhalt eines Textes haben, mit dem sie im Unterricht konfrontiert werden (wie z.B. bei einer “eingekleideten” Mathematikaufgabe), suspendieren müssen. Zumindest müssen sie im Verlaufe der Textlektüre minutiös überprüfen, ob ihr Vorverständnis des Textinhalts richtig oder falsch war.

Je nachdem wie eng der Alltagsbezug eines Faches ist, ergeben sich daraus kleinere oder grössere Verständnisprobleme. Wenn der “natürliche Mensch”, wie Eric Havelock (1991) meint, “weder ein Schreiber noch ein Leser ist, sondern ein Sprecher und ein Hörer” (S. 20 – eigene Übersetzung), dann darf eine Lehrperson zu keinem Zeitpunkt davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler die geschriebene Form der deutschen Sprache völlig beherrschen, egal ob im Unterricht “Hochdeutsch” gesprochen wird oder nicht.

Schnelles und langsames Denken

Fehlauffassungen und Fehlüberlegungen sind kein Privileg von Kindern und Jugendlichen, wie die Studien zeigen, die Daniel Kahneman (2012) in seinem Bestseller Schnelles Denken, langsames Denken zusammengefasst hat. Vergleichbar der Unterscheidung von David Geary (1995) in biologisch primäre und biologisch sekundäre Fähigkeiten postuliert Kahneman zwei Kognitionssysteme. Das eine, langsame System 1 funktioniert aufgrund seiner evolutionären Vergangenheit auf einer intuitiven Basis und ermöglicht schnelle Entscheidungen, die sich jedoch als falsch herausstellen können. Das andere, langsame System 2 ist kulturell bedingt und ermöglicht eine rationale Urteilsbildung. Es erfordert aber nicht nur viel Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung, sondern auch ein hohes Mass an Selbstkontrolle. Kahneman zeigt an vielen Beispielen, wie Menschen, die einer Aufgabe gegenüberstehen, zu deren Lösung sie eigentlich System 2 aktivieren müssten, versuchen, mit Hilfe von System 1 eine Lösung zu finden, mit dem Ergebnis, dass sie bei der Problemlösung scheitern.

Die Fehlnutzung unserer kognitiven Ressourcen ist besonders fatal angesichts der Tatsache, dass System 1 “nicht abgeschaltet werden kann” (Kahneman, 2012, S. 38). Bei aller Distanz, die wir uns selbst gegenüber einzunehmen vermögen, können wir unsere evolutionäre Vergangenheit nicht von uns abschütteln. In die Sprache von Merlin Donald übersetzt, heisst dies, dass wir unser mimetisches und unser narratives Denken zu keinem Zeitpunkt ausser Betrieb setzen können. In jeder Situation steht uns die Option offen, auf eine rationale Problemanalyse zu verzichten und stattdessen ein vorschnelles Urteil zu fällen.

System 1 lässt sich aber nicht nur nicht abschalten, es scheint auch unbelehrbar zu sein. Obwohl er sich in vielen Studien eingehend mit dem Thema befasst habe, schreibt Kahneman, sei sein eigenes intuitives Denken noch genauso anfällig für Selbstüberschätzung, Fehlprognosen und Planungsfehler wie zuvor. “Nur meine Fähigkeit, Situationen zu erkennen, in denen Fehler wahrscheinlich sind, hat sich verbessert” (S. 516). Wenn selbst ein Nobelpreisträger (Kahnemann erhielt 2002 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften) eingesteht, vor Fehlauffassungen nicht gefeit zu sein, dann dürfen wir getrost annehmen, dass es nicht einfach ein Versagen der Schule ist, wenn es Lehrerinnen und Lehrern nur schwer gelingt, Kindern und Jugendlichen ein Denken beizubringen, über das sie natürlicherweise nicht verfügen.

Der Kompromiss der korrekten Antwort

Wie der Literaturwissenschaftler Bryan Boyd (2018) ausführt, leben wir in einer wissenschaftsdominierten ökologischen Nische, die unser Leben tiefgreifend verändert hat, aber unser Bewusstsein lässt sich dieser Nische nur mühsam anpassen. “Wir sind noch keine Spezies, die der Wissenschaft verfallen wäre” (S. 12 – eigene Übersetzung). Nur über den beschwerlichen Weg des schulischen Unterrichts ist das wissenschaftliche Weltbild überhaupt tradierbar. Dabei muss sich das Wissen der Unterrichtsfächer gegen Wissensformen durchsetzen, an denen die Kinder hartnäckig festhalten, weil sie spontanerweise über sie verfügen.

Auf keinen Fall ist es hinreichend, den Schülerinnen und Schülern zu sagen, wie es wirklich ist. Vielmehr muss ihnen geschildert werden, weshalb ihre intuitive Physik oder Biologie falsch und die wissenschaftliche richtig ist.

Wie Merlin Donald (2008) ausführt, gewinnen theoretische Systeme dann Einfluss auf eine Kultur, “wenn es ihnen gelingt, an den richtigen Stellen des kognitiv-kulturellen Gefüges anzusetzen und die direkte Kontrolle über die episodische, mimetische und narrative Kognitionsebene zu erlangen” (S. 308). Pädagogisch interpretiert heisst dies, dass der schulische Unterricht das intuitive Wissen, das die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer mimetisch und narrativ codierten Erfahrungen in den Unterricht mitbringen, ernst nehmen muss, wenn er sein Ziel erreichen will. Auf keinen Fall ist es hinreichend, den Schülerinnen und Schülern zu sagen, wie es wirklich ist. Vielmehr muss ihnen geschildert werden, weshalb ihre intuitive Physik oder Biologie falsch und die wissenschaftliche richtig ist. Lauren Resnicks (1996) Feststellung, dass wir “noch keine sehr guten Möglichkeiten gefunden haben, wie dies zu leisten ist” (S. 50 – eigene Übersetzung), trifft leider auch heute noch zu.

Was den Schülerinnen und Schülern in die Quere kommt, ist nicht ihr fehlendes Interesse am Schulstoff oder ihre mangelnde Lernbereitschaft, sondern ihr ausserschulisch erworbenes Wissen, von dem kein direkter Weg zum wissenschaftlichen Wissen führt, das im Unterricht vermittelt wird. Weil es pädagogisch und didaktisch schwerfällt, das mimetische und narrative Denken der Schülerinnen und Schüler aus seiner lebensweltlichen Nische herauszulösen, bleibt es oft bis zum Ende der Schulzeit erhalten. Selbst bei Studierenden lassen sich physikalische und biologische Fehlauffassungen noch leicht nachweisen (vgl. Shtulman & Valcarcel, 2012).

Wie Howard Gardner und Veronica Boix-Mansilla (1994) beklagen, dominiert an unseren Schulen ein ritualisiertes Auswendiglernen und kopfloses Abfragen des Gelernten, statt dass Fehlauffassungen ausgeräumt und die Schülerinnen und Schüler zu echtem Verstehen geführt würden. Eingegangen wird der “Kompromiss der korrekten Antwort”, wie er von Howard Gardner (1993) genannt wird, der darin besteht, dass man bereits zufrieden ist, wenn die Schülerinnen und Schüler den Eindruck erwecken, verstanden zu haben, ohne dass nachgeprüft wird, ob sie auch wirklich verstanden haben.

Pluralität der Wissensformen

Auf dem Hintergrund unserer Darstellung der Evolutionsgeschichte des Menschen bestätigen die referierten Studien zu Fehlauffassungen und Fehlüberlegungen bei Schülerinnen und Schülern, dass die lineare Fortschrittslogik, die unseren Lehrplänen zugrunde liegt, das schulische Lernen unzulänglich zur Darstellung bringt. Das Lernen in den Unterrichtsfächern ist nicht einem kontinuierlich aufsteigenden Stufengang vergleichbar, sondern entspricht weit eher einem sich verzweigenden Rhizom, dessen Wachstum nur schwer kontrollierbar ist. Gerade wenn dem wissenschaftlichen Wissen zum Durchbruch verholfen werden soll, darf das intuitive Wissen, das sich die Schülerinnen und Schüler mimetisch und narrativ angeeignet haben, nicht ignoriert werden. Alltagsphysikalische und alltagsbiologische Auffassungen, die dem Wissensstand von Physik und Biologie widersprechen, finden sich selbst bei naturwissenschaftlichen Expertinnen und Experten (vgl. Goldberg & Thompson-Schill, 2009; Shtulman & Harrington, 2015), die sich allerdings bewusst sind, wann sie welche Art von Wissen nutzen.

Eingegangen wird der “Kompromiss der korrekten Antwort”, wie er von Howard Gardner (1993) genannt wird, der darin besteht, dass man bereits zufrieden ist, wenn die Schülerinnen und Schüler den Eindruck erwecken, verstanden zu haben, ohne dass nachgeprüft wird, ob sie auch wirklich verstanden haben.

Es sollte nicht Ziel des Unterrichts sein, die evolutionsgeschichtlich bedingten Überzeugungen der Schülerinnen und Schüler zu ersetzen, jedoch sollten sie auf ihre alltagspraktische Tauglichkeit zurückgebunden werden. Im Alltag richten wir wenig Schaden an, wenn wir von der auf- und untergehenden Sonne sprechen, fälschlicherweise unterstellend, dass die Sonne um die Erde kreist. Auch wenn von kalten und warmen Temperaturen die Rede ist, wie selbst in den Wetterprognosen des Schweizer Fernsehens, mag dies im Kontext alltäglicher Interaktionen kein Problem darstellen, obwohl dabei sträflich missachtet wird, dass Wärme und Temperatur physikalisch gesehen zwei gänzlich verschiedene Konzepte bilden. Der schulische Unterricht muss solche intuitiven Fehlauffassungen korrigieren, aber nicht, um sie auszulöschen, sondern in der Absicht, den Schülerinnen und Schülern das relative Recht verschiedener Repräsentations- und Wissensformen aufzuzeigen (vgl. Shtulman & Lombrozo, 2016).

Das setzt allerdings voraus, dass wir bereit sind, Wissen nicht nur unter dem Aspekt seiner Wahrheit zu beurteilen, sondern auch hinsichtlich seiner Nützlichkeit, seiner Repräsentationsform, seiner Herkunft, seiner Verfügbarkeit sowie allfälliger weiterer Kriterien. Die Pluralität menschlicher Lebensformen geht mit einer Vielzahl von Wissensformen einher, die von der Schule nicht ignoriert werden darf. Allerdings sind wir noch nicht so weit, über eine Differenzierung des Wissens und der Wissensformen zu verfügen, die sich didaktisch umsetzen liesse. Das sollte Lehrerinnen und Lehrer aber nicht davon abhalten, der Vielfalt und Heterogenität menschlicher Wissensformen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das Unterrichten wird damit zwar nicht einfacher, aber vielleicht erfolgreicher.

Rückblick

Wenn ich zum Schluss nochmals einen Blick auf das Problem der Überbrückung des Grabens zwischen der sinnfreien Wirklichkeit des Gehirns und der sinnhaften Wirklichkeit von Erziehung und Unterricht werfe, dem sich dieser Beitrag letztlich verdankt, dann glaube ich nicht, dass ich es gelöst habe, aber es scheint mir, dass ich es auf eine Art neu formuliert habe, die eine Lösung wahrscheinlicher macht. Dabei spielt die Kritik an Descartes und dem unartikulierten Cartesianismus gewisser Vertreterinnen und Vertreter der Neurowissenschaften eine wichtige Rolle. Indem Descartes’ Zweiteilung der Welt in Körper und Geist durch die Zweiteilung von Gehirn und Geist einfach ersetzt wird, ergibt sich kein Ansatz für ein neues Menschenbild. Vielmehr bleiben wir in Denkkategorien gefangen, die es verunmöglichen, die Dimension von geteiltem Sinn und kongruenter Bedeutung zu erschliessen.

Nur eine Neurowissenschaft, die bereit ist, die soziale Natur des Menschen anzuerkennen, ist in der Lage, den Graben zwischen sinnfreier und sinnhafter Wirklichkeit zu überbrücken. Damit ist jede Art von Reduktionismus psychischer und geistiger Phänomene auf Hirnstrukturen und Hirnprozesse pädagogisch verfehlt.

Insofern das Gehirn sein Potenzial ausserhalb von Kultur und Gesellschaft nicht entfalten kann, führt kein direkter Weg vom Gehirn zum menschlichen Geist. Nur eine Neurowissenschaft, die bereit ist, die soziale Natur des Menschen anzuerkennen, ist in der Lage, den Graben zwischen sinnfreier und sinnhafter Wirklichkeit zu überbrücken. Damit ist jede Art von Reduktionismus psychischer und geistiger Phänomene auf Hirnstrukturen und Hirnprozesse pädagogisch verfehlt. Es genügt nicht, die neuronalen Grundlagen formaler Lernprozesse zu untersuchen und daraus abzuleiten, wie richtig zu lehren wäre, nämlich “hirngerecht”. Beim schulischen Lernen ist nicht das Lernen per se der kritische Faktor, sondern dessen intentionale Ausrichtung an fachlichen Inhalten. Diese sind uns aber nur zugänglich, wenn wir den Menschen als ein Lebewesen verstehen, das im Verlaufe seiner Evolutionsgeschichte die Kultur zum Merkmal seiner Natur gemacht hat.

So kritisch wir der Neuropädagogik und den pädagogisierenden Hirnforscherinnen und Hirnforschern begegnen sollten, so wenig besteht jedoch Anlass, die Neurowissenschaften per se zu diskreditieren. Anders als die Neuropädagoginnen und Neuropädagogen, die sich der Problematik der Übertragung neurowissenschaftlicher Befunde auf pädagogische Situationen oft nicht bewusst sind, wissen die forschenden Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler im Allgemeinen um die Grenzen ihrer Disziplin. Die Hirnforschung kann Wesentliches zum Verständnis des Menschen beitragen, vorausgesetzt sie anerkennt, dass der Blick ins menschliche Gehirn nicht hinreicht, um ein Menschenbild zu begründen, an dem sich die Pädagogik orientieren kann.

Literaturverzeichnis (für alle vier Teile)

Anderson, Jane (2022). Biological Naturalism and the Mind-Body Problem. Cham: Palgrave Macmillan.

Bachelard, Gaston (1938/2016). Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes. Beitrag zu einer Psychoanalyse der objektiven Erkenntnis. Franklfurt a.M.: Suhrkamp.

Bandura, Albert (1976). Lernen am Modell. Ansätze zu einer sozial-kognitiven Lerntheorie. Stuttgart: Klett.

Barkley, Russell A. (2001). The Executive Functions and Self-Regulation: An Evolutionary Neuropsychological Perspective. Neuropsychology Review, 11, 1-29.

Bateson, Gregory (1985). Ökologie des Geistes. Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Bennett, Maxwell R. & Peter M. S. Hacker (2010). Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Blanshard, Brand (1967). The Problem of Consciousness – A Debate: Opening Remarks by Professor Blanshard. Philosophy and Phenomenological Research, 27, 317-324.

Boesch, Ernst E. (2005). Von Kunst bis Terror. Über den Zwiespalt in der Kultur. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Bohn, Manuel, Josep Call & Christoph J. Völter (2020). Evolutionary Precursors of Negation in Non-Human Reasoning. In Viviane Déprez & M. Teresa Espinal (Hrsg.), The Oxford Handbook of Negation (S. 577-588). Oxford: Oxford University Press.

Boyd, Brian (2018). The Evolution of Stories: From Mimesis to Language, from Fact to Fiction. WIREs Cognitive Science, 9 (January/February). Download: https://doi.org/10.1002/wcs.1444.

Call, Josep & Michael Tomasello (2008). Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind? 30 Years Later. Trends in Cognitive Sciences, 12, 187-192.

Cassirer, Ernst (1923/1985). Philosophie der symbolischen Formen, Bd. I. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Cassirer, Ernst (1929/1982). Philosophie der symbolischen Formen, Bd. III. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Cassirer, Ernst (1990). Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philsoophie der Kultur. Frankfurt a.M.: Fischer.

Diamond, Adele (2013). Executive Functions. Annual Review of Psychology, 64, 135-168.

Diamond, Jared (2003). Der dritte Schimpanse. Evolution und Zukunft des Menschen. Frankfurt a.M.: Fischer.

Donald, Merlin (1991). Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition. Cambridge: Harvard University Press.

Donald, Merlin (1997). The Mind Considered from a Historical Perspective: Human Cognitive Phylogenesis and the Possibility of Continuing Cognitive Evolution. In David M. Johnson & Christina E. Erneling (Hrsg.), The Future of the Cognitive Revolution (S. 355-365). New York: Oxford University Press.

Donald, Merlin (1998). Mimesis and the Executive Suite: Missing Links in Language Evolution. In James R. Hurford, Michael Studdert-Kennedy & Chris Knight (Hrsg.), Approaches to the Evolution of Language: Social and Cognitive Bases (S. 44-67). Cambridge: Cambridge University Press.

Donald, Merlin (2000). The Central Role of Culture in Cognitive Evolution: A Reflection on the Myth of the ‹Isolated Mind›. In Larry P. Nucci, Geoffrey B. Saxe & Elliot Turiel (Hrsg.), Culture, Thought and Development (S. 19-38). Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Donald, Merlin (2004a). The Definition of Human Nature. In Dai Rees & Steven Rose (Hrsg.), The New Brain Sciences: Perils and Prospects (S. 34-58). Cambridge: Cambridge University Press.

Donald, Merlin (2004b). Is a Picture Really Worth a 1.000 Words? History & Theory. Studies in the Philosophy of History, 43, 379-385.

Donald, Merlin (2004c). The Virtues of Rigorous Interdisciplinarity. In Joan M. Lucariello, Judith A. Hudson, Robyn Fivush & Patricia J. Bauer (Hrsg.), The Development of the Mediated Mind: Sociocultural Context and Cognitive Development (S. 245-256). New York: Psychology Press.

Donald, Merlin (2005). Imitation and Mimesis. In Susan Hurley & Nick Chater (Hrsg.), Perspectives on Imitation: From Neuroscience to Social Science, Vol. 2: Imitation, Human Development, and Culture (S. 283–300). Cambridge: The MIT Press.

Donald, Merlin (2006). Art and Cognitive Evolution. In Mark Turner (Hrsg.), The Artful Mind: Cognitive Science and the Riddle of Human Creativity (S. 3-20). Oxford: Oxford University Press.

Donald, Merlin (2007a). The Slow Process: A Hypothetical Cognitive Adaptation for Distributed Cognitive Networks. Journal of Physiology, 101, 214-222.

Donald, Merlin (2007b). Evolutionary Origins of the Social Brain. In Oscar Vilarroya & Francesc Forn i Argimon (Hrsg.), Social Brain Matters: Stances on the Neurobiology of Social Cognition (S. 215-222). Amsterdam: Rodopi.

Donald, Merlin (2008). Triumph des Bewusstseins. Die Evolution des menschlichen Geistes. Stuttgart: Klett-Cotta.

Donald, Merlin (2010). The Exographic Revolution: Neuropsychological Sequelae. In Lambros Malafouris & Colin Renfrew (Hrsg.), The Cognitive Life of Things: Recasting the Boundaries of the Mind (S. 71-79). Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research.

Donald, Merlin (2012). An Evolutionary Approach to Culture. In Robert N. Bellah & Hans Joas (Hrsg.), The Axial Age and Its Consequences (S. 47–76). Cambridge: Harvard University Press.

Donald, Merlin & Lars Andreassen (2007). Consciousness and Governance: From Embodiment to Enculturation – An Interview. Cognitive Semiotics, 1(0), 68-83.

Draaisma, Douwe (1999). Die Metaphernmaschine. Eine Geschichte des Gedächtnisses. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Dunbar, Robin I. M. (1998). The Social Brain Hypothesis. Evolutionary Anthropology, 6, 178-190

Dunbar, Robin I. M. (2001). Brains on Two Legs: Group Size and the Evolution of Intelligence. In Frans B. M. de Waal (Hrsg.), Tree of Origin: What Primate Behavior Can Tell Us about Human Social Evolution (S. 173-191). Cambridge: Harvard University Press.

Dunbar, Robin I. M. (2008). Mind the Gap; or Why Humans Are Not Just Great Apes. Proceedings of the British Academy, 154, 403-423.

Dutilh Novaes, Catarina (2015). A Dialogical, Multi-Agent Account of the Normativity of Logic. Dialectica, 69, 587-609.

Eco, Umberto (1977). Zeichen. Einführung in einen Begriff und seine Geschichte. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Elias, Norbert (1976). Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 2 Bde. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Elias, Norbert (1983). Engagement und Distanzierung. Arbeiten zur Wissenssoziologie I. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Feyerabend, Paul (2009). Naturphilosophie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Fitch, W. Tecumseh (2012). The Biology and Evolution of Rhythm: Unravelling a Paradox. In Patrick Rebuschat, Martin Rohrmeier, John A. Hawkins & Ian Cross (Hrsg.), Language and Music as Cognitive Systems (S. 73-95). Oxford: Oxford University Press.

Fuchs, Thomas (2013). Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. Stuttgart: Kohlhammer.

Fuchs, Thomas (2022). Verteidigung des Menschen. Grundfragen einer verkörperten Anthropologie. Berlin: Suhrkamp.

Füssel, Stephan (1999). Gutenberg und seine Wirkung. Frankfurt a.M.: Insel.

Gamble, Clive, John Gowlett & Robin Dunbar (2016). Evolution, Denken, Kultur. Das soziale Gehirn und die Entstehung des Menschlichen. Berlin: Springer-Spektrum.

Gardner, Howard (1985). The Mind’s New Science: A History of the Cognitive Revolution. New York: Basic Books.

Gardner, Howard (1993). Der ungeschulte Kopf. Wie Kinder denken. Stuttgart: Klett-Cotta.

Gardner, Howard & Veronica Boix-Mansilla (1994). Teaching for Understanding in the Disciplines – and Beyond. Teachers College Record, 96, 198-218.

Geary, David C. (1995). Reflections of Evolution and Culture in Children’s Cognition: Implications for Mathematical Development and Instruction. American Psychologist, 50, 24–37

Gebauer, Gunter & Christoph Wulf (1998). Mimesis. Kultur – Kunst – Gesellschaft. Reinbek: Rowohlt.

Gehlen, Arnold (1940/2016). Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Frankfurt a.M.: Klostermann.

Goldberg, Robert F. & Sharon L. Thompson-Schill (2009). Developmental «Roots» in Mature Biological Knowledge. Psychological Science, 20, 480-487.

Gopnik, Alison (1993). How We Know Our Minds: The Illusion of First-Person Knowledge of Intentionality. Behavioral and Brain Sciences, 16, 1-14.

Gopnik, Alison (2010). Kleine Philosophen. Was wir von unseren Kindern über Liebe, Wahrheit und den Sinn des Lebens lernen können. Berlin: Ullstein.

Gould, Stephen Jay (1998). Illusion Fortschritt. Die vielfältigen Wege der Evolution. Frankfurt a.M.: Fischer.

Gowlett, John, Clive Gamble & Robin I. M. Dunbar (2012). Human Evolution and the Archeology of the Social Brain. Current Anthropology, 53, 693-722.

Habermas, Jürgen (2006). Das Sprachspiel der verantwortlichen Urheberschaft und das Problem der Willensfreiheit. Wie lässt sich der epistemische Dualismus mit einem ontologischen Monismus versöhnen? Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 54, 669-707.

Haidle, Miriam Noël (2008). Kognitive und Kulturelle Evolution. Erwägen – Wissen – Ethik, 19, 149-159.

Harari, Yuval Noah (2013). Eine kurze Geschichte der Menschheit. München: Deutsche Verlags Anstalt.

Harvey, Inman (2008). Misrepresentations. In Seth Bullock, Jason Noble, Richard Watson & Mark A. Bedau (Hrsg.), Artificial Life XI: Proceedings of the Eleventh International Conference on the Simulation and Synthesis of Living Systems (S. 227-233). Cambridge: MIT Press.

Havelock, Eric (1991). The Oral-Literate Equation: A Formula for the Modern Mind. In David R. Olson & Nancy Torrance (Hrsg.), Literacy and Orality (S. 11-27). Cambridge: Cambridge University Press.

Hrdy, Sarah Blaffer (2010). Mütter und Andere. Wie die Evolution uns zu sozialen Wesen gemacht hat. Berlin: Berlin Verlag.

Insel, Thomas R. & Russell G. Fernald (2004). How the Brain Processes Social Information: Searching for the Social Brain. Annual Review of Neuroscience, 27, 697-722.

Jaynes, Julian (1988). Der Ursprung des Bewusstseins durch den Zusammenbruch der bikameralen Psyche. Reinbek: Rowohlt.

Kahneman, Daniel (2012). Schnelles Denken, langsames Denken. München: Siedler.

Kant, Immanuel (1803/1983). Über Pädagogik. In Werke in sechs Bänden, Bd. VI (S. 691-761). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Kapp, Ernst (1965). Der Ursprung der Logik bei den Griechen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Kotz, Sonja A., Andrea Ravignani & W. Tecumseh Fitch (2018). The Evolution of Rhythm Processing. Trends in Cognitive Sciences, 22, 896-910.

Levins, Richard & Richard Lewontin (1985). The Dialectical Biologist. Cambridge: Harvard University Press.

Mayr, Ernst (1994). Evolution – Grundfragen und Missverständnisse. Ethik und Sozialwissenschaften, 5, 203-209.

Millikan, Ruth Garrett (1989). Biosemantics. The Journal of Philosophy, 86, 281-297.

Monod, Jacques (1971). Zufall und Notwendigkeit. Philosophische Fragen der modernen Biologie. München: Piper.

Nesher, Pearla (1987). Towards an Instructional Theory: The Role of Student’s Misconceptions. For the Learning of Mathematics, 7, 33-40.

Olson, David R. (1994). The World on Paper: The Conceptual and Cognitive Implications of Writing and Reading. Cambridge: Cambridge University Press.

Ong, Walter J. (1987). Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Pauen, Michael (2012). The Second-Person Perspective. Inquiry, 55, 33-49.

Piaget, Jean (1974). Biologie und Erkenntnis. Über die Beziehungen zwischen organischen Regulationen und kognitiven Prozessen. Frankfurt a.M.: Fischer.

Plessner, Helmuth (1928/2003). Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. Gesammelte Schriften, Bd. IV. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Plessner, Helmuth (1948/2003). Zur Anthropologie der Nachahmung. Gesammelte Schriften, Bd. VII (S. 389-398). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Putnam, Hilary (1991). Repräsentation und Realität. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Resnick, Lauren B. (1996). Situated Rationalism: The Biological and Cultural Foundations for Learning. Prospects, 26, 37-53.

Rizzolatti, Giacomo & Corrado Sinigaglia (2008). Spiegelneurone. Die biologische Basis des Mitgefühls. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Roth, Gerhard (1997). Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Roth, Heinrich (1966). Erziehungswissenschaft zwischen Psychologie und Soziologie. In Präsidium des Pädagogischen Hochschultages & Vorstand des Arbeitskreises Pädagogischer Hochschulen (Hrsg.), Psychologie und Soziologie in ihrer Bedeutung für das erziehungswissenschaftliche Studium (S. 75-84). Weinheim: Beltz.

Sandkühler, Hans Jörg (2009). Kritik der Repräsentation. Einführung in die Theorie der Überzeugungen, der Wissenskulturen und des Wissens. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Schleiermacher, Friedrich (1813-14/2000). Aphorismen zur Pädagogik. In Texte zur Pädagogik. Kommentierte Studienausgabe, Bd. 1 (S. 202-211). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Schleiermacher, Friedrich (1826/2000). Grundzüge der Erziehungskunst (Vorlesungen 1826). In Texte zur Pädagogik. Kommentierte Studienausgabe, Bd. 2 (S. 5-404). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Seel, Martin (2005). Teilnahme und Beobachtung. Zu den Grundlagen der Freiheit. Neue Rundschau, 116(4), 141-153.

Shtulman, Andrew (2006). Qualitative Differences between Naïve and Scientific Theories of Evolution. Cognitive Psychology, 52, 170-194.

Shtulman, Andrew & Kelsey Harrington (2015). Tensions Between Science and Intuition Across the Lifespan. Topics in Cognitive Science, 8, 118-137.

Shtulman, Andrew & Tania Lombrozo (2016). Bundles of Contradiction: A Coexistence View of Conceptual Change. In David Barner & Andrew Scott Baron (Hrsg.), Core Knowledge and Conceptual Change (S. 53-71). New York: Oxford University Press.

Shtulman, Andrew & Joshua Valcarcel (2012). Scientific Knowledge Suppresses but Does Not Supplant Earlier Intuitions. Cognition, 124, 209-215.

Singer, Wolf (2002). Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Singer, Wolf (2003). Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Skinner, Burrhus F. (1967). The Problem of Consciousness – A Debate: Reply by Professor Skinner. Philosophy and Phenomenological Research, 27, 325-332.

Spranger, Eduard (1974). Geist und Seele. In Gesammelte Schriften, Bd. IV (S. 65-90). Tübingen: Niemeyer.

Stetter, Christian (1997). Schrift und Sprache. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Strawson, Peter F. (1972). Einzelding und logisches Subjekt (Individuals). Ein Beitrag zur deskriptiven Metaphysik. Stuttgart: Reclam.

Szücs, Dénes & Usha Goswami (2007). Educational Neuroscience: Defining a New Discipline for the Study of Mental Representations. Mind, Brain, and Education, 1, 114-127.

Tomasello, Michael (1993a). It’s Imitation, Not Mimesis. Behavioral and Brain Sciences, 16, 771-772.

Tomasello, Michael (1993b). Where’s the Person? Behavioral and Brain Sciences, 16, 84-85.

Tomasello, Michael (1996). Do Apes Ape? In Cecilia M. Heyes & Bennett G. Galef, Jr. (Hrsg.), Social Learning in Animals: The Roots of Culture (S. 319-346). New York: Academic Press.

Tomasello, Michael (2002). Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens. Zur Evolution der Kognition. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Tomasello, Michael (2009). Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Tomasello, Michael (2010). Warum wir kooperieren. Berlin: Suhrkamp.

Tomasello, Michael (2014). A Natural History of Human Thinking. Cambridge: Harvard University Press.

Tomasello, Michael (2020). Mensch werden. Eine Theorie der Ontogenese. Berlin: Suhrkamp.

Tomasello, Michael, Ann Cale Kruger & Hilary Horn Ratner (1993). Cultural Learning. Behavioral and Brain Sciences, 16, 495-511.

Vernant, Jean-Pierre (1982). Die Entstehung des griechischen Denkens. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Vowinckel, Gerhard (1995). Verwandtschaft, Freundschaft und die Gesellschaft der Fremden. Grundlagen menschlichen Zusammenlebens. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Vygotskij, Lev S. (1934/2017). Denken und Sprechen. Psychologische Untersuchungen. Weinheim: Beltz.

Vygotsky, Lev S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press.

Wenzel, Horst (1995). Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im MiIttelalter. München: Beck.

Sehr interessante Ausführungen von Prof. Herzog. Bitte noch 2 Druckfehler ausbessern. Kahneman mit einem n. Das System1 ist das schnelle Denken und System 2 langsames Denken.

Kritische Anmerkungen zu Professor Walter Herzogs Artikelserie Der Mensch als Symbiose von Gehirn und Kultur

Wenn ich es richtig verstehe, zweifelt Herzog an der These der Neurologen, dass das Gehirn als Organ auch für die subjektive Sinnfindung, den Aufbau von Bedeutung zuständig sei und dem Menschen zu seinen kognitiv überragenden Leistungen verholfen habe.

Die höheren mentalen Leistungen ergäben sich im sozialen Austausch. Im Dialog würden sich die Repräsentationen, die zielgerichtete Vergegenwärtigung von Abwesendem, mithin das logisch-wissenschaftliche Denken entwickeln. Dadurch entstünden die intersubjektiven Vorstellungen, die eine Verständigung möglich machten. Neurologische Prozesse bräuchten sozusagen die Befeuerung durch die Kultur.

Herzog übernimmt von Merlin Donald die Entwicklungsstufen der Repräsentation: die mimetische, die narrative und die kognitiv-mentale, die Donald mit anthropologischen Entwicklungsstufen der Hominidengeschichte verknüpft.

Sind diese Überlegungen überzeugend oder gibt es Schwachstellen?

Sicher darf man Herzog in einem wichtigen Punkt Recht geben: Das Gehirn entwickelt seine Fähigkeiten im Austausch mit der Umwelt und dem sozialen Umfeld. So werden Vorstellungen abgeglichen, Ideen absorbiert und zu eigen gemacht. Assoziationen werden möglich, Horizonte öffnen sich, kreative Lösungen ergeben sich. Dennoch muss alles vom eigenen Gehirn verarbeitet werden, um individuell wirksam zu werden. Eine neuronale Ausstattung, die kognitive Fähigkeiten ermöglicht, muss sich evolutionär entwickelt haben, was Herzog auch nicht bestreitet, aber doch stark relativiert.

Vergleiche mit der Tierwelt

In seiner Beweisführung vergleicht Herzog den Menschen mit den Primaten und anderen Säugetieren, deren Gehirn sich kaum vom menschlichen unterscheidet, die aber nicht zur höheren kognitiven Leistung der Repräsentation fähig seien. Auch sei den Tieren die Fähigkeit zur Intentionalität abzusprechen.

Hier ergibt sich ein erstes Fragezeichen: Herzog vertritt eine anthropozentrische Sichtweise, welche im Lichte der zoologischen Forschung wohl nicht mehr haltbar ist. Tiere verfügen über erstaunliche Gehirnleistungen in Bezug auf Gedächtnis, Planung, Täuschung, Verteidigung, Jagd, Orientierung, Sozialleben und sprachähnlichen Ausdruck. So kann z.B. ein Nationalparkangestellter die Rufe der Hirsche nachahmen und zeigen, dass den Tieren die unterschiedliche Bedeutung bewusst ist.

Wie ist das Verhalten des Hundes zu erklären, der in heller Aufregung hin- und herspringend, von einer Sanitäterin mühsam an der Leine gehalten, beobachtet, wie sein Herrchen bewusstlos auf der Bahre in die Ambulanz geladen wird? Das Tier versteht sehr wohl, was Sache ist. Blindenhunden, die Gefahren im Voraus erkennen müssen, darf man wohl Intentionalität auch nicht absprechen, wenn sie durch ihr Verhalten den seh-untüchtigen Menschen führen müssen.

Ebenso können Vogelkundige die Bedeutung unterschiedlicher Gesänge erklären. Die Tiere verfügen über die artenspezifischen und in ihrer Umgebung nötigen kognitiven Fähigkeiten, über ein Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten, die sie je nach Situation gezielt einsetzen. Kürzlich haben Forscher festgestellt, dass Hummeln kulturelle Erkenntnisse an ihre Jungen weitergeben. Intentionalität ist den Tieren in allen erwähnten Fällen nicht fremd. Eine Art von Wir-Gefühl muss vorhanden sein. Es ist als Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier daher in Frage zu stellen. Wir können schlicht nicht in die Gehirne hineinsehen. (1)

Das Kriterium Repräsentation

Ein weiterer Punkt: Die These Merlin Donalds von den drei Repräsentationsstufen (mimetisch, narrativ, kognitiv-mental) ist sehr interessant und auf den ersten Blick plausibel. Allerdings handelt es sich um Hypothesen. Herzog versucht akribisch und durchaus nachvollziehbar, die drei Formen von Repräsentation voneinander abzugrenzen. Genau diese Abgrenzung ist jedoch ein gedankliches Konstrukt. Können die kognitiven Operationen wirklich derart trennscharf unterschieden werden? Waren die Menschen des «narrativen» Zeitalters nicht zur logischen Kognition fähig? Ist es wirklich die arbiträre Lautschrift, die wissenschaftliches Denken erst ermöglichte?

Nehmen wir als Beispiel Naturvölker, die noch heute in abgelegenen Gebieten schriftlos leben. Damit hätten sie, gemäss Donalds Thesen, nicht den Zugang zu wissenschaftlichem Denken. Tatsächlich, das haben nicht zuletzt die Aufzeichnungen von Bruno Manser über die Penan auf Borneo gezeigt, ist die Kultur, das Wissen dieser Völker sehr verfeinert und strukturiert und es gibt unter ihnen Menschen, die alle kognitiven Voraussetzungen für wissenschaftliches Denken erfüllen würden. Das Denken derart kategorisch an die Schrift zu knüpfen, ist kaum zu beweisen, spricht eher für ein gewisses Überlegenheitsdenken der westlichen Zivilisatiion.

Am Anfang war …

In Herzogs Ausführungen fehlt ein Kriterium, das für wissenschaftliches Denken essenziell ist, das wahrscheinlich den Vorrang vor der Fähigkeit zur Repräsentation hat, weil es am Anfang jeglicher mental-kognitiver Tätigkeit steht: Das Stellen von Fragen: Warum fällt der Apfel zu Boden? Was ist Licht? Wieso schwimmt die Rinde im Wasser, der Stein aber nicht? Welche Staatsform ist die beste? Was passiert nach dem Tod? Wie kann ich den Steinquader in die Höhe bringen? Woher kommt der Regen? Als Fünfjähriger lernte ich die Buchstaben und fragte meine Eltern sehr unwillig: «Warum gibt es für die verschiedenen i-Laute nicht verschiedene Buchstaben?» Erst im Linguistik-Studium begegnete ich der Antwort auf diese Frage.

Am Anfang jeder Bewältigung von Problemen und jeder wissenschaftlichen Arbeit steht eine Frage. Die Neugierde, die Suche nach Antworten ist es, was Menschen umtreibt und oft nach langen Irrwegen zu Erkenntnissen führt. Nach Herzogs Überlegungen und den angeführten Autoren müsste die Neugierde, das Fragen ein kulturell erworbenes Verhalten sein. Ist es das wirklich? Wer mit Drei- oder Vierjährigen zusammen ist, mag hier Zweifel anmelden. Das fast zwanghafte, kontinuierliche Fragen kleiner Kinder, das von Erwachsenen früher oder später ignoriert oder autoritär abgestellt wird, zeugt wohl eher von einer mentalen Tätigkeit, die in einer Entwicklungsstufe zur Verfügung steht und jetzt spielerisch getestet wird.

Fesseln für die Pädagogik

Irritierend sind Herzogs Überlegungen zur Pädagogik: Er argumentiert, dass abstrakte Inhalte schwer zu vermitteln seien, weil sie der Anschauung fremd bleiben müssen. Symbolisch-abstrakte Repräsentationen könnten nur mental-kognitiv verstanden werden. Er betont zwar, dass mimetische und narrative Repräsentationen im Menschen verwurzelt und aktiv bleiben. Aber eine Möglichkeit der Überführung in die kognitive Repräsentation schliesst er aus. Als Beispiel erwähnt er mathematische und naturwissenschaftliche Stoffe, die nur über gedankliche Repräsentationen zu verstehen sind. Dies führe zur Schwierigkeit, dass man im Unterricht nicht über mimetische und narrative Zwischenstufen auf kognitive Repräsentationen vorbereiten könne.

Stimmt das? Herzogs Befund setzt voraus, dass es eine scharfe Trennung der mimetischen, narrativen und rein mentalen Repräsentationen ohne Übergänge wirklich gibt. Das darf man aus verschiedenen Gründen bezweifeln:

1. Herzog selbst gibt ein pädagogisches Beispiel für das Fortschreiten von einer dinglichen zu einer mentalen Repräsentation, wenn er im 2. Teil seiner Arbeit meint:

Auch was wir Kopfrechnen nennen, muss zuerst äusserlich beherrscht werden, unter Verwendung der Hände und Finger, bevor es als verinnerlichte Tätigkeit ausgeübt werden kann. (Herzog Teil 2)

2. Logisches Denken besteht aus Deduktion und Induktion. Wenn die Lehrperson mehrere Beispiele vorgibt und die Lernenden auffordert, eine Regelmässigkeit zu suchen, können diese Lösungen vorschlagen und vielleicht die entscheidende Gesetzmässigkeit aus den Beispielen ableiten. Sie haben aus der konkreten Anschauung durch Deduktion zur Abstraktion gefunden, in Herzogs Begriffen haben sie den Weg von der Narration zur Kognition beschritten, indem sie durch eine Frage dazu geführt wurden.

3. Oft sind wissenschaftliche Erkenntnisse auf «Zufallstreffer» zurückzuführen, die im Versuch-und-Irrtum-Verfahren gewonnen wurden. Die Replikation der gelungenen Experimente und die Untersuchung der Umstände führen erst nachträglich zur Rationalisierung. Die kognitive Repräsentation ergibt sich aus dem narrativen Verfahren. Ein Beispiel wäre die Entdeckung des Penicillins aus Bakterienkulturen durch Dr. Fleming im Jahr 1928.

4. Die theoretische Physik entwickelt induktiv Hypothesen. So postulierte Higgs in den Sechzigerjahren ein Teilchen, das in einem Feld den Übergang von Energie zu Materie bewerkstelligt. Das CERN in Genf wurde mit einem riesigen finanziellen Aufwand eingerichtet, um Annahmen aus der theoretischen Physik in anschaulichen Experimenten zu überprüfen und messbar zu machen. Tatsächlich konnte das Higgs-Teilchen vor einigen Jahren experimentell nachgewiesen werden. Das narrative Verfahren konnte die kognitive Repräsentation in konkrete Evidenz überführen.

Eigentätigkeit des Gehirns?

Es ist daran zu erinnern, dass Herzogs ganze Argumentation belegen soll, dass die höheren Leistungen, die Fähigkeit zur Repräsentation, zur gedanklichen Durchdringung und zur Zuschreibung von Bedeutung und zur Sinngebung nicht nur, wie manche Gehirnforscher behaupten, durch neurologische Vorgänge erklärt werden könnten, sondern durch soziales Zusammenwirken und die gemeinsame Kultur erst möglich wurden.

Selbst wenn die soziale Komponente und die Kultur nicht hoch genug einzuschätzen sind, darf doch nicht vergessen werden, dass im Gehirn neuronale Strukturen angelegt sein müssen, welche die komplexeren mentalen Prozesse ermöglichen. Es braucht beides, und die Frage, was zuerst war, die Kultur oder das Gehirn ist eigentlich müssig und ähnelt dem Problem vom Ei und vom Huhn.

Die Eigenleistung des Gehirns zeigt sich typisch am Spracherwerb. Das Kind ist in der frühesten Entwicklungsstufe, bevor es nach Herzog ein wirkliches Bewusstsein der eigenen Person hat, in der Lage, aus der Sprache der betreuenden Personen die Lautgestalt, den Wortschatz, die Wort- und Satzstrukturen und die pragmatischen Verwendungsregeln herauszufiltern und sich als Muttersprache fast vollständig anzueignen, eine Fähigkeit, die nicht einfach durch mimetische Imitation oder narratives Memorieren erklärbar ist. Es ist das Gehirn, das die kategorialen Prinzipien der Sprache aufbaut, lange bevor das Bewusstsein die Strukturen begrifflich einordnen kann.

Das lässt sich nur damit erklären, dass das menschliche Gehirn darauf vorbereitet ist, d.h. entsprechend vorstrukturiert ist, Sprache zu lernen. Noam Chomsky geht von einer angeborenen Sprachkompetenz aus. Erkenntnistheoretisch wären wir bei Immanuel Kant, der in seiner «Kritik der reinen Vernunft» angeborene Kategorien des Gehirns postuliert, mit denen die Welt erfasst wird, Kategorien, die im vorbewussten Raum agieren, unser Weltbild aber entscheidend beeinflussen.

Ein weiteres Beispiel für die selbstständige, sozusagen vorprogrammierte Hirntätigkeit kennt jeder Mensch, wenn er im Schlaf gedankliche Ordnung und tieferen Sinn in seine täglichen Erfahrungen und Überlegungen bringen kann. «Den Seinen gibt’s der Herr im Schlafe.», wusste schon der Dichter der Psalmen.

Gerade auch individuelle Abweichungen in der Art, wie wir Erlebnisse und Situationen deuten, lassen darauf schliessen, dass selbst eine gemeinsame Kultur mit gemeinsamen Zeichen und Symbolen die einzelnen Gehirne nicht gleichschaltet. Man muss sich nicht der Extremposition der Konstruktivisten anschliessen, wonach die Welt nur eine Schöpfung des individuellen Gehirns sein soll, doch darf man die Eigentätigkeit des Gehirns gegenüber den Einwirkungen der Kultur nicht unterschätzen. Obwohl man Herzogs Titel «Der Mensch als Symbiose von Gehirn und Kultur» zustimmen kann, weil es nicht zu leugnen ist, darf man dem Gehirn einen hohen Anteil an Eigentätigkeit nicht absprechen.

(1) https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3002019

Abstract: The astonishing behavioural repertoires of social insects have been thought largely innate, but these insects have repeatedly demonstrated remarkable capacities for both individual and social learning. Using the bumblebee Bombus terrestris as a model, we developed a two-option puzzle box task and used open diffusion paradigms to observe the transmission of novel, nonnatural foraging behaviours through populations. Box-opening behaviour spread through colonies seeded with a demonstrator trained to perform 1 of the 2 possible behavioural variants, and the observers acquired the demonstrated variant. This preference persisted among observers even when the alternative technique was discovered. In control diffusion experiments that lacked a demonstrator, some bees spontaneously opened the puzzle boxes but were significantly less proficient than those that learned in the presence of a demonstrator. This suggested that social learning was crucial to proper acquisition of box opening. Additional open diffusion experiments where 2 behavioural variants were initially present in similar proportions ended with a single variant becoming dominant, due to stochastic processes. We discuss whether these results, which replicate those found in primates and birds, might indicate a capacity for culture in bumblebees.

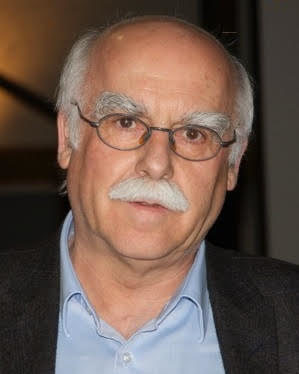

Eine Antwort an Felix Schmutz

Als Autor wünscht man sich interessierte und kritische Leserinnen und Leser. Auch freut man sich über Rückmeldungen, die auf Fehler, Mängel oder Lücken in der Argumentation aufmerksam machen. Wie zum Beispiel die Rückmeldung von Ulrich Müller, der völlig zurecht darauf hingewiesen hat, dass der Name von Daniel Kahneman im 4. Teil meines Beitrags nicht immer korrekt geschrieben wurde und mir bei der Unterscheidung von System 1 und System 2 ein Fehler unterlaufen ist. Was man sich dagegen nicht wünscht, sind Kommentare der Art, wie ich sie von Felix Schmutz erhalten habe, der so ziemlich alles, was ich geschrieben habe, in Zweifel zieht. Zuerst hat mich seine überspannte Kritik geärgert, jedoch wollte ich nicht darauf reagieren. Inzwischen habe ich meine Haltung geändert und glaube, dass ich es nicht nur mir selbst, sondern auch den mir wohlgesinnteren Leserinnen und Lesern schuldig bin, meine Position wenigstens soweit wieder ins Lot zu rücken, dass keine unnötigen Irritationen zurückbleiben. Wenn ich indes alles richtigstellen wollte, was Schmutz verdreht hat, müsste ich einen weiteren Artikel schreiben, was ich nicht im Sinn habe. Ich beschränke mich daher auf die mir wichtigen Punkte.

(1) Die Fähigkeit zur Repräsentation stellt per se keine «höhere kognitive Leistung» (Schmutz) dar, wie Schmutz ausführt. Zur Repräsentation von Wirklichkeit sind auch Tiere fähig. Der Unterscheidung von mimetischer, narrativer und theoretischer Repräsentation geht eine Form von Repräsentation voraus, die ich mit Merlin Donald episodisch nenne (3. Teil meines Beitrags). Repräsentation ist an Intentionalität gebunden, wie ich ausdrücklich schreibe: «Intentionalität im Sinne der bewussten Fokussierung eines Sachverhalts ist Voraussetzung für Repräsentation« (1. Teil). Insofern sind auch Tiere zu Intentionalität fähig. Nirgendwo schreibe ich, dass Tieren «die Fähigkeit zur Intentionalität abzusprechen» sei, wie mir Schmutz unterstellt. Das Gegenteil ist richtig! In Anlehnung an Michael Tomasello (2020) unterscheide ich zwischen individueller Intentionalität, die für Menschenaffen charakteristisch ist, aber andere Tiere nicht ausschliesst, und geteilter Intentionalität, die in zwei Formen vorliegt: als gemeinsame und kollektive Intentionalität (3. Teil). Hier liegt in gewisser Weise das Scharnier meiner Argumentation, denn Voraussetzung für die Bildung von Zeichen und Symbolen bilden geteilte Intentionen als Mittel zur kollektiven mentalen Handhabung von Wirklichkeit (3. Teil). Insofern mögen die Bemerkungen von Schmutz zur Intentionalität von Tieren zwar interessant sein, mit meiner Argumentation haben sie aber nichts zu tun.

(2) Völlig verkehrt ist das Hummel-Beispiel, das Schmutz gegen mich vorbringt. Dass Hummeln der Art Bombus terrestris «kulturelle Erkenntnisse» (Schmutz) an ihre Jungen weitergeben, wird durch die zitierte Studie von Alice Bridges und Mitarbeitenden (2023) in keiner Weise belegt. Wenn man nicht nur das Abstract, sondern den ganzen Artikel liest, dann sieht man schnell, dass die Autorinnen und Autoren den Kulturbegriff ganz anders verwenden, als ich es in meinem Beitrag tue. Ausdrücklich schreiben sie: «Culture is broadly defined as the sum of a population’s behavioural traditions, which are in turn defined as socially learned behaviours that persist within a population over time and/or generations: that is, the persistence of the behaviour within the population is key, as is its spread between multiple individuals» (S. 13). Bereits im 1. Teil meines Beitrags habe ich ausgeführt, wie ich den Kulturbegriff verwende, nämlich gerade nicht behavioristisch, sondern als «kollektives System von Zeichen und Symbolen, mit denen Wirklichkeit repräsentiert und Wissen tradiert wird» (1. Teil). Die Fragestellung meines Beitrags würde schlicht keinen Sinn machen, wenn ich Kultur in dem abgemagerten behavioristischen Sinn der zitierten Studie verstehen würde. Auch in diesem Fall hat die Kritik von Schmutz weder mit der Fragestellung noch mit der Argumentation meines Beitrags irgendetwas zu tun.

(3) Der Verweis auf diese Studie ist jedoch symptomatisch für das Vorgehen von Schmutz. Statt meine Begrifflichkeit, die zu begründen ich mir ziemlich viel Mühe gegeben habe, zu übernehmen oder sie wenigstens zu respektieren, deutet er meine Begriffe nach Belieben um. Das gilt selbst für die zentrale Unterscheidung der drei Repräsentationssysteme. Der Begriff der mimetischen Repräsentation ist zweifellos nicht besonders eingängig und auch nicht leicht zu verstehen. Das rechtfertigt es aber nicht, sich kaltschnäuzig darüber hinwegzusetzen und zu behaupten, die drei Systeme liessen sich nicht klar voneinander unterscheiden. Die Unklarheiten liegen ganz auf Seiten von Schmutz. Allein schon die Bezeichnung des dritten, theoretischen Systems als «mental-kognitiv», «kognitiv-mental», «mental», «kognitiv» und «gedanklich» (alle diese Begriffe kommen bei Schmutz vor) ist vollkommen falsch! Denn für alle drei Repräsentationssysteme gilt, dass sie kognitiv bzw. mental sind. Darin liegt ja gerade der Clou der Position von Merlin Donald.