1775 erhoben sich auf dem amerikanischen Kontinent die Kolonisten gegen das britische Empire und lösten die amerikanische Revolution aus. Condorcet war – wie viele seiner Mitstreiter – begeistert und sah in den nun entstehenden Vereinigten Staaten ein praktisches Beispiel für das, was er selbst theoretisch entwarf:

Eine auf Vernunft, Rechtsstaatlichkeit, Volkssouveränität und individuellen Rechten gegründete Republik.

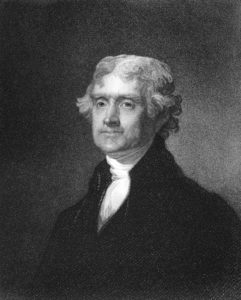

Die junge amerikanische Republik sandte relativ früh ihre Gesandten nach Europa, um einerseits um Verständnis für die amerikanische Revolution zu werben und andererseits um für handfeste finanzielle Unterstützung zu bitten. Nach dem Motto «Der Feind meines Feinde ist mein Freund» unterstützte das erzreaktionäre, absolutistisch regierte Frankreich die revolutionären republikanischen Bestrebungen, um ihrem Erzfeind auf dem europäischen Kontinent GB zu schaden. Benjamin Franklin und Thomas Jefferson waren die Stars der intellektuellen Pariser Szene. Sie hinterliessen vor allem auch bei den Frauen aufgrund ihrer einfachen Kleidung und ihres forschen Auftretens einen nachhaltigen Eindruck. Eine Frau jedoch, des Englischen mächtig, beliess es nicht bei der Bewunderung. Sie interessierte sich für Thomas Jeffersons Ideen und suchte den intellektuellen Austausch mit ihm. Die 1764 geborene Sophie de Grouchy verkehrte in den Salons der Madame Helvétius (Witwe des Philosophen Claude Adrien Helvétius), Madame de Staël oder Julie de Lespinasse. Diese Salons waren Treffpunkte für Philosophen wie d’Alembert, Voltaire, Thomas Paine, Sieyès oder auch der Reformer wie Turgot oder Mirabeau. Dort muss sie auch auf Condorcet gestossen sein. Sophie de Grouchy wird allgemein als eine bildschöne und elegante junge Frau beschrieben. Ihren intellektuellen Durst aber vermochte vor allem der 20 Jahre ältere Jean-Marie der Condorcet zu löschen. Er konnte gut zuhören und ermunterte die junge Frau ihre Gedanken aufzuschreiben und auch zu publizieren. Es entstand eine tiefe Freundschaft, geprägt von gegenseitigem Respekt, geistigem Austausch und einem wachsenden politischem Engagement. Sophie war eine der Ersten, die die Revolution auch aus Sicht der Frauen dachte. Und sie war da beileibe nicht die einzige. In einer Zeit, in der Frauen keinen Zugang zu Universitäten, Parlamenten oder offiziellen Ämtern hatten, boten Salons einen Raum, in dem sie Einfluss nehmen konnten. Die Salons waren halböffentlich, also weder rein privat noch formell staatlich – das machte sie zu einer Art “dritter Ort” für den Austausch von Ideen. Die Salonnières wie Madame Geoffrin, Madame du Deffand, Julie de Lespinasse, Madame Helvétius, Madame de Staël oder Sophie de Grouchy waren nicht nur Gastgeberinnen, sondern intellektuelle Kuratorinnen: Sie wählten aus, wer eingeladen wurde (Philosophen, Künstler, Diplomaten, Wissenschaftler). Sie moderierten die Diskussionen – oft charmant, aber mit klarem Einfluss.

Sophie de Grouchy eröffnete ihren eigenen Salon vermutlich um das Jahr 1789 – also im Vorfeld der Französischen Revolution. Er entwickelte sich rasch zu einem der einflussreichsten politischen und philosophischen Salons im revolutionären Paris. Im gleichen Jahr heirateten Jean-Marie Nicolas de Condorcet und Sophie de Grouchy.

Dieser Salon war eine Art Begegnungsort für die radikalen Reformer und – man muss es zumindest ab diesem Zeitpunkt betonen – Reformerinnen. Das Ehepaar Condorcet gehörte zu den intellektuellen Unterstützern der amerikanischen Sache in Frankreich – ähnlich wie seine Freunde La Fayette, Mirabeau, Sieyès oder Thomas Paine (der ebenfalls in Frankreich aktiv war). Und dort lernten die beiden auch den phänomenalen Benjamin Franklin und den umtriebigen Thomas Jefferson kennen, der von 1785 – 1789 eine Art Botschafter in Frankreich war.

Die Diskussionen mit Jefferson und Franklin, vor allem aber die amerikanische Verfassung bestärkten die Condorcets in ihrer Überzeugung, dass:

- Gleichheit, Bildung, Meinungsfreiheit und Mitbestimmung grundlegende Rechte seien

- eine Verfassung diese Rechte schützen müsse – nicht verleihen

- Daraus entwickelte er seine Ideen zur Bildungsreform, zur Bürgergesellschaft und zur Repräsentativen Demokratie

Mit der gleichen Prinzipientreue setzte Condorcet sich auch für die Gleichberechtigung der Juden ein. Und auch hier stiess er auf Widerspruch, befanden sich in den Reihen seiner Freunde doch ausgesprochene Antisemiten.

Die beiden hatten allerdings auch klare Divergenzen zu ihren amerikanischen Freunden. Sie waren nicht nur klare Gegner der Todesstrafe, sondern auch die ersten Abolitionisten, das heisst, sie lehnten die Sklaverei ab. Thomas Jefferson hingegen war eine paradoxe Figur. Er war ein Revolutionär und Menschenrechtler, der Freiheit und Gleichheit predigte und gleichzeitig Großgrundbesitzer und Sklavenhalter, der persönlich von einem System der Unfreiheit profitierte. Wir wissen heute, dass Jefferson selbst erkannte, dass die Sklaverei moralisch verwerflich war. In seinen Schriften (v. a. Notes on the State of Virginia, 1785) schrieb er: „Indeed I tremble for my country when I reflect that God is just; that his justice cannot sleep forever.“

Für das Ehepaar Condorcet war diese Haltung inakzeptabel. Es genüge nicht, Freiheit und Gleichheit zu predigen, man müsse sie auch leben.

Mit der gleichen Prinzipientreue setzte Condorcet sich auch für die Gleichberechtigung der Juden ein. Und auch hier stiess er auf Widerspruch, befanden sich in den Reihen seiner Freunde doch ausgesprochene Antisemiten. Voltaire meinte, „Les Juifs sont un peuple abominable, grossier et barbare.“

(„Die Juden sind ein abscheuliches, rohes und barbarisches Volk.“)

Voltaire sah im Judentum eine archaische, abergläubische Religion – im Gegensatz zu seinem Ideal der rationalen, deistischen Aufklärung. Auch Jean Jacques Rousseau hielt das Judentum für nicht reformierbar, und lehnte eine Gleichberechtigung der Juden in der Gesellschaft entschieden ab.

Ihr grosses Idol, Olympe de Gouges (1748–1793) eine der radikalsten und mutigsten Vordenkerinnen der frühen Frauenrechte in Frankreich – und eine Schlüsselfigur der Französischen Revolution, veröffentlichte 1791 die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne).

Das Ehepaar Condorcet verlangte hingegen 1790 öffentlich die Emanzipation der Juden in Frankreich: gleiche Rechte, gleiche Pflichten.

Jean-Marie de Condorcet ermunterte seine Frau Sophie eigene Schriften zu veröffentlichten. Ihre «Lettres sur la sympathie» konnte sie aber erst im Jahr 1798 – und zwar als Anhang zu ihrer französischen Übersetzung von Adam Smiths The Theory of Moral Sentiments (Théorie des sentiments moraux) veröffentlichen. Zuvor haben die schrecklichen Ereignisse während der Revolution, die Diktatur der Jakobiner und die Jahre der Terrorherrschaft, der auch ihr Mann zum Opfer fiel, eine Publikation verunmöglicht. Ihr grosses Idol, Olympe de Gouges (1748–1793) eine der radikalsten und mutigsten Vordenkerinnen der frühen Frauenrechte in Frankreich – und eine Schlüsselfigur der Französischen Revolution, veröffentlichte 1791 die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne).

Sie wurde daraufhin wegen antirevolutionärer Agitation angeklagt, zum Tode verurteilt und 1793 hingerichtet.

In den «lettres sur la sympathie» erkennen wir deutlich den Einfluss, den Sophie der Condorcet auf ihren Mann ausübte. Sie betont immer wieder die Wichtigkeit der Bildung für alle, also wirklich für alle, also auch für die Mädchen.

„L’éducation n’enseigne pas la morale par des maximes, mais par l’habitude de sentir autrui. » („Erziehung lehrt Moral nicht durch Regeln, sondern durch die Übung, andere zu fühlen.“) . Moral entsteht durch soziales Lernen und Übung im Mitgefühl, also in der Praxis, nicht mit Lernzielen und Dogmen. Die «Lettres sur la sympathie» zeigen auch, wie sehr sich Sophie de Condorcet von ihrem Mann und ihrem Vorbild emanzipiert, kritisiert sie doch die blinden Flecken der männlich geprägten Aufklärung. Und sie setzt sich ebenso kritisch mit Adam Smiths Theorie und seiner Vorstellungen eines „impartial spectator“ – also eines inneren moralischen Beobachters auseinander. Nach ihr gebe es keinen unparteiischen Beobachter. Moralisches Urteilen sei nie neutral, sondern immer sozial beeinflusst – Smiths Theorie – die sie ansonsten unterstützte – verkenne die Machtstrukturen.

Sophie de Condorcets 1798 veröffentlichtes Werk kann mit Fug und Recht als erstes in sich kohärentes feministisches Essay, ein klassisches moralphilosophisches Werk einer Frau in der französischen Aufklärung mit systematischem Anspruch betrachtet werden.

Nach dem Tod ihres Mannes im März 1794 ging ihr eigenes Wirken erst richtig los: als Schriftstellerin, Übersetzerin, Salonnière und politische Denkerin. Sie bewahrte nicht nur das Erbe ihres Mannes – sie führte es weiter, auf ihre Weise: klug, unabhängig, mutig. Als Sophie im März 1794 vom Tod ihres Mannes erfuhr, war sie mit ihrer kleinen Tochter Eliza (6 Jahre alt) in Paris. Sie war die Ehefrau eines „Verräters“ und höchst gefährdet. Sie wartete das Ende der Terrorherrschaft ab, was vier Monate nach dem Tod ihres Mannes Tatsache wurde. Robespierre wurde gestürzt. Sophie erwirkte die Rückgabe ihres Vermögens und kämpfte sofort darum, das Werk ihres Mannes der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 1795 veröffentlichte sie “Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain”. Die Jahre darauf die politischen Schriften, Briefe, Manuskripte. Sie schrieb teils eigene Vorworte, kommentierte seine Gedanken – und präsentierte ihn als Märtyrer der Vernunft und Humanität.

Daraufhin übersetzte und veröffentlichte sie Adam Smiths „Theory of Moral Sentiments“ (1798, die vorher erwähnten „Lettres sur la sympathie“). Sie blieb ihr ganzes Leben lang eine überzeugte Republikanerin und eröffnete wieder einen Diskurssalon. Dort fanden sich die wenigen Überlebenden der jakobinischen Schreckensherrschaft ein, und auch Thomas Jefferson liess es sich nicht nehmen, von Zeit zu Zeit aus dem fernen Amerika bei ihr aufzutauchen. Sophie blieb bis zu ihrem Tod 1822 verwitwet, politisch aktiv und philosophisch interessiert. Ihr Salon war ein Zentrum der liberalen, antinapoleonischen Opposition – elegant, aber entschieden republikanisch. Sophie de Condorcet starb am 8. September 1822 in Paris – still, aber hoch angesehen. Sie wurde erst im 20. Jahrhundert auch dank der feministischen Forschung wiederentdeckt.