Wieder einmal wird uns vorgerechnet, wie ungleich die Chancen in unserem Schulsystem für Kinder unterschiedlicher sozialer Herkunft sind. Neueste Ergebnisse der TREE-Studie («Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben»), von denen in den Zeitungen der Tamedia-Gruppe berichtet wurde, zeigen, dass Kinder aus Akademikerfamilien eine doppelt so grosse Chance haben, ein Universitätsstudium abzuschliessen wie Kinder aus Nichtakademikerfamilien. Die Karikatur von Felix Schaad, die den Artikel im Tages Anzeiger vom 13. August 2024 illustriert, zeigt eine übermächtige Person, vermutlich eine Lehrperson, auf deren T-Shirt in grossen Lettern Diskriminierung steht.

Das ist vermutlich die Botschaft, die vermittelt werden soll: Unsere Schulen diskriminieren Kinder aus unteren und bildungsfernen Schichten. Unter Diskriminierung versteht man gemeinhin Handlungen oder Praktiken, durch die Personen aufgrund von Merkmalen, für die sie nicht verantwortlich gemacht werden können, wie Aussehen, Hautfarbe, soziale Herkunft, ethnische Zugehörigkeit, Religion oder Geschlecht, gedemütigt oder benachteiligt werden. Seit ihrer Totalrevision vor 25 Jahren kennt die Schweizerische Bundesverfassung ein Diskriminierungsverbot. «Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung» (BV Art. 8 Abs. 2). Umso gravierender, weil gegen die Verfassung verstossend, wäre es, wenn an unseren Schulen Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer sozialen Herkunft diskriminiert würden.

Ist unser Bildungssystem verfassungswidrig?

Tatsächlich findet sich der Vorwurf der Verfassungswidrigkeit in einem vom Schweizerischen Wissenschaftsrat in Auftrag gegebenen Expertenbericht (vgl. SWR, 2018). Das als Beratungsorgan des Bundesrates tätige Gremium beklagt die Ungleichheit der Bildungschancen und moniert, dass für den Erfolg im schweizerischen Bildungssystem leistungsfremde Kriterien wie ökonomische Ressourcen und das Bildungsniveau der Eltern von unverhältnismässig grossem Einfluss seien. Der Wissenschaftsrat zeigt sich besorgt, «dass trotz klarer Datenlage die Problematik der sozialen Selektivität auf der politischen Ebene nach wie vor nicht in angemessenem Umfang wahrgenommen wird» (S. 9). Eine Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Geschlecht und sozialer Stellung verstosse gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und stelle einen unhaltbaren Zustand dar.

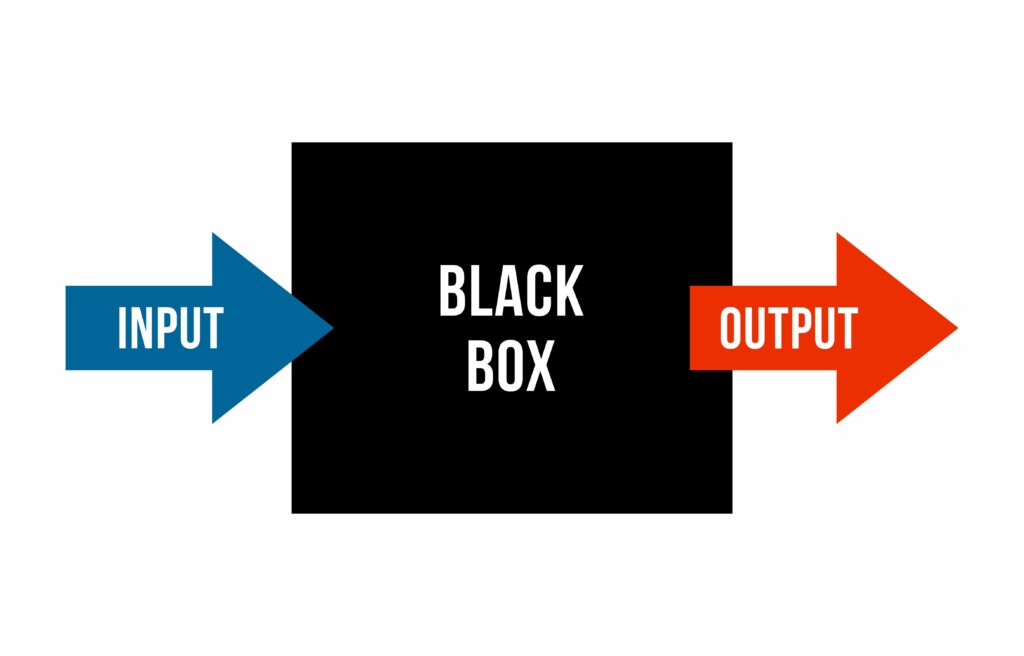

Diese befassen sich kaum mit pädagogischen Fragen, sondern überstülpen dem Bildungssystem ihre Analyseinstrumente, was zu einer Aussenbetrachtung der Schule führt, die weder deren Organisationsform noch die im Unterricht ablaufenden Prozesse in Rechnung stellt. Die Schule wird als Block Box behandelt, was den Wert bildungssoziologischer und bildungsökonomischer Analysen massiv einschränkt.

Aber handelt es sich bei der kritisierten Ungleichheit der Bildungschancen tatsächlich um einen Verstoss gegen die Bundesverfassung? Ein Problem des Diskriminierungsvorwurfs liegt darin, dass die Daten, auf die er sich stützt, vorwiegend von Bildungssoziologen und Bildungsökonomen stammen. Diese befassen sich kaum mit pädagogischen Fragen, sondern überstülpen dem Bildungssystem ihre Analyseinstrumente, was zu einer Aussenbetrachtung der Schule führt, die weder deren Organisationsform noch die im Unterricht ablaufenden Prozesse in Rechnung stellt. Die Schule wird als Block Box behandelt, was den Wert bildungssoziologischer und bildungsökonomischer Analysen massiv einschränkt.

Aus Ungleichheit wird auf Ungerechtigkeit geschlossen, ohne dass auch nur im Ansatz geklärt würde, was unter Bildungsgerechtigkeit zu verstehen ist und was ein gerechtes Bildungssystem auszeichnet.

Ebenso im Dunkeln bleiben die normativen Voraussetzungen der Analysestrategien. Aus Ungleichheit wird auf Ungerechtigkeit geschlossen, ohne dass auch nur im Ansatz geklärt würde, was unter Bildungsgerechtigkeit zu verstehen ist und was ein gerechtes Bildungssystem auszeichnet. Die empirische Verlässlichkeit der Daten steht in einem eigenartigen Missverhältnis zur vagen und suggestiven Terminologie. Begriffe wie Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit bleiben undefiniert, so dass die Behauptung ungleicher Bildungschancen eher wie ein politischer Slogan als wie eine wissenschaftliche Tatsache daherkommt.

Im Folgenden möchte ich aufzeigen, dass Chancengleichheit ein zu schwacher Begriff ist, als dass er mit Bildungsgerechtigkeit gleichgesetzt werden könnte. Dazu werde ich neun Kritikpunkte geltend machen, die der Chancengleichheit ihre vermeintliche Selbstverständlichkeit nehmen. Als Alternative schlage ich ein Konzept von Bildungsgerechtigkeit vor, das nicht auf Vergleichen beruht, sondern den absoluten Wert von Bildung betont. Andere Begriffe, wie denjenigen der Equity, wie er von der OECD eingeführt wurde und dem Bildungsbericht Schweiz zugrunde liegt (vgl. OECD, 1997; SKBF, 2006, S. 25ff.), werde ich nicht verwenden. Es besteht nicht nur keine Klarheit darüber, was Equity genau bedeutet, es bleibt auch völlig offen, wie der Begriff ins Deutsche zu übersetzen wäre. Im Bildungsbericht Schweiz wird er als Synonym für Chancengerechtigkeit verwendet, ein Begriff, den ich jedoch ebenfalls nicht verwenden werde, da Chancengerechtigkeit sehr uneinheitlich definiert wird.

1. Kritikpunkt: Bildung als Positionsgut

Bildung wird im bildungssoziologischen und bildungsökonomischen Mainstream als positionales Gut verstanden. Ein positionales Gut ist ein materielles oder immaterielles Gut, dessen Wert davon abhängt, inwieweit andere auch darüber verfügen. Wenn zum Beispiel der Zugang zu den Gymnasien beschränkt ist, verschafft ein Maturitätszeugnis denjenigen einen Vorteil, die eins haben, da sie ihre Bildungskarriere fortführen können, was sich später in der Regel auch finanziell auszahlt. Wenn jedoch alle eine Maturität haben, ist der Positionswert der gymnasialen Bildung gleich null.

Bildung ist für die Mehrheit der Bildungssoziologen und Bildungsökonomen Mittel zum Zweck. Als Positionsgut werfen Bildungszertifikate Erträge ab, die investiert werden können. Ausdrücklich ist vom Ertrag und der Rendite die Rede, die mit einem beglaubigten Bildungsabschluss erzielt werden können. Technisch gesprochen handelt es sich bei einer Bildungsrendite um die prozentuale Steigerung des Erwerbseinkommens, die durch die Investition in eine zusätzliche Bildungsmassnahme erzielt wird. Bildung ist eine Form von Kapital, nämlich Humankapital, das wie anderes Kapital einen Marktwert hat, der abhängig von der Marktsituation schwanken kann.

Unter Bildung wird in der bildungssoziologischen Forschung daher etwas anderes verstanden als in den pädagogischen Bildungstheorien, die der Bildung nicht einen extrinsischen, sondern einen intrinsischen Wert beimessen. Wenn uns Bildungssoziologen und Bildungsökonomen vorrechnen, wie ungleich die Bildungschancen an unseren Schulen verteilt sind, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es nicht um Bildung geht, die Kindern und Jugendlichen zu Orientierungswissen verhilft, ihre moralischen Überzeugungen klärt und ihnen hilft, zu einer persönlichen Identität zu finden. Vielmehr geht es um Bildung, die von instrumentellem Nutzen ist, um prestigeträchtige und lukrative Positionen im Statusgefüge der Gesellschaft zu erlangen.

Das meritokratische Prinzip

Das meritokratische Prinzip

Chancengleichheit scheint dann gegeben zu sein, wenn der Zugang zu sozialen Positionen nach Tüchtigkeit und individuellem Verdienst erfolgt, d.h. wenn allein die persönliche Leistung darüber befindet, welcher Bildungsabschluss und – vermittelt über den Bildungsabschluss – welcher Sozialstatus im Gesellschaftsganzen erreicht wird. Als Massstab zur Beurteilung von Chancengleichheit dient das Leistungsprinzip. Erfolge in der Schule, in der Gesellschaft und im Leben stehen einem dann berechtigterweise zu, wenn sie das Ergebnis individueller Leistung sind. Insofern unser Alltagsverständnis von Leistung darauf beruht, dass Leistungen aus einem Zusammenspiel von Können (Begabung) und Wollen (Anstrengung) hervorgehen, können wir auch sagen: Als gerecht gilt, wenn alle die gleiche Chance haben, das ihnen aufgrund ihrer Begabung und Anstrengung (ihres Fleisses) mögliche Maximum an Leistung hervorzubringen, ohne dabei durch leistungsfremde Einflüsse behindert zu werden.

Schmied des eigenen Glücks sind wir solange, wie unsere Begabung (Intelligenz, Talent, Eignung) und unsere Bereitschaft zur Anstrengung (Fleiss, Ehrgeiz, Erfolgserwartung) darüber befinden, welche Leistung wir erbringen. Wie John Rawls (1979) in seiner Theorie der Gerechtigkeit formuliert, sollen Menschen mit ähnlichen Fähigkeiten ähnliche Lebenschancen haben. «Genauer: Man geht von einer Verteilung der natürlichen Fähigkeiten aus und verlangt, dass Menschen mit gleichen Fähigkeiten und gleicher Bereitschaft, sie einzusetzen, gleiche Erfolgsaussichten haben sollen, unabhängig von ihrer anfänglichen gesellschaftlichen Stellung« (S. 93). Dafür steht der Begriffe der fairen Chancengleichheit. Er unterscheidet sich vom Begriff der formalen Chancengleichheit, der lediglich den rechtlich verbrieften Anspruch auf gleiche Chancen und formale Gleichbehandlung einschliesst.

Oft ist vom meritokratischen Prinzip die Rede, weil es sozusagen die Meriten (Verdienste) sind, die sich jemand erwirbt, die darüber befinden, welchen Bildungsstatus und – daran gebunden – welchen sozialen Status er oder sie erreicht. So heisst es in dem eingangs erwähnten Expertenbericht des Schweizerischen Wissenschaftsrates: «Soziale Ungleichheiten bei den Übergängen im Bildungssystem und beim Erwerb der Abschlüsse können bei der Geltung meritokratischer Prinzipien als legitim angesehen werden, wenn sie leistungsbedingt sind» (SWR, 2018, S. 48).

Ungerecht sind ungleiche Bildungsabschlüsse und ungleiche soziale Positionen demnach dann, wenn sie nicht leistungsbedingt sind oder wenn sie nicht allein auf Leistung, sondern noch auf andere Einflussfaktoren zurückgehen.

Ungerecht sind ungleiche Bildungsabschlüsse und ungleiche soziale Positionen demnach dann, wenn sie nicht leistungsbedingt sind oder wenn sie nicht allein auf Leistung, sondern noch auf andere Einflussfaktoren zurückgehen. Etwas allgemeiner formuliert, liegen ungleiche Bildungschancen vor, wenn die Leistung, die in der Schule erbracht wird, von Faktoren beeinflusst wird, über die der Schüler oder die Schülerin selbst keinen Einfluss hat, wie beispielsweise die Unterstützung oder Hilfe der Eltern, deren Bildungserwartungen für das Kind, die Inanspruchnahme von Nachhilfeunterricht, schlechte Lehrmittel, die Zusammensetzung der Schulklasse, eine unzureichend ausgestattete Schule oder Vorurteile der Lehrperson.

2. Kritikpunkt: Schule als Black Box

Problematisch an bildungssoziologischen Studien zur Chancengleichheit ist, worauf ich schon einleitend hingewiesen habe, dass der Prozess der Erzeugung von Ungleichheit nicht oder höchst selten untersucht wird. Die Schule wird als Black Box behandelt, deren Innenleben – insbesondere das interaktionale Geschehen im Unterricht – im Dunkeln bleibt. Es dominiert eine Makroperspektive, die lediglich konstatiert, wer welchen Bildungsstatus erreicht hat und inwiefern dieser mit sozialen oder kulturellen Bedingungen der Herkunftsfamilie oder anderen Variablen (wie dem Geschlecht oder der Erstsprache) in Verbindung steht.

Statt Interaktionen aufzudecken, aus denen Ungleichheit hervorgeht, beschränkt man sich auf Korrelationen, die rein statistisch ausgewertet werden. Eine hohe Korrelation zwischen sozialer Herkunft und schulischer Leistung wird als Mangel an Chancengleichheit gedeutet. Dabei bleibt offen, wie tief die Korrelation ausfallen müsste, damit das Bildungssystem als gerecht beurteilt werden könnte. Würde erst eine Null-Korrelation zwischen sozialer Herkunft und Schulleistung Bildungsgerechtigkeit anzeigen? Oder könnte man sich auch mit einem von Null abweichenden Wert zufriedengeben? Aber wie hoch dürfte der Wert sein?

3. Kritikpunkt: mehrdeutiger Chancenbegriff

Was wir unter Gleichheit verstehen, ist einigermassen klar. Aber wie steht es mit dem Begriff der Chance? Zumindest zwei Bedeutungen müssen unterschieden werden: Chance als Gelegenheit und Chance als Wahrscheinlichkeit. Eine Chance im ersten Sinn bekommt man, eine Chance im zweiten Sinn stellt eine objektive Tatsache dar. Pädagogisch ist vorrangig die erste Bedeutungsvariante relevant, bildungssoziologisch herrscht dagegen die zweite Bedeutungsvariante vor.

Denken wir an die Angebots-Nutzungs-Modelle des Unterrichts, die davon ausgehen, dass der Unterricht den Schülerinnen und Schülern ein Lernangebot macht, das von ihnen wahrgenommen werden kann, aber auch wahrgenommen werden muss, wenn Lernen zustande kommen soll (vgl. Fend, 2002; Seidel, 2014). Unterrichten ist nicht linear-kausale Einwirkung auf die Psyche der Schülerinnen und Schüler, sondern Gestalten von Lernsituationen, die optimale Gelegenheiten für fachliches und überfachliches Lernen bieten. Dieses Angebots-Nutzungs-Verhältnis lässt sich mit den Methoden der empirischen Sozialforschung nur schwer erfassen. Es ist kaum möglich, empirisch festzustellen, ob ein Schüler oder eine Schülerin im konkreten Fall eine vom Unterricht offerierte Lernchance genutzt hat oder nicht. Empirisch erheben lässt sich dagegen, welches Lernniveau ein Schüler oder eine Schülerin erreicht hat.

Da sie den Chancenbegriff nicht auf das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler beziehen (können), ordnen sie ihn der statistischen Verteilung von Lernleistungen zu.

Damit liegen die bildungssoziologischen Analysen zur Chancengleichheit weit ab von der Angebots-Nutzungs-Struktur des Unterrichts. Weil sie die Black Box Schule nicht öffnen, vermögen Bildungssoziologinnen und Bildungssoziologen nicht zu sehen, wie Schule funktioniert und was im Unterricht geschieht. Da sie den Chancenbegriff nicht auf das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler beziehen (können), ordnen sie ihn der statistischen Verteilung von Lernleistungen zu. Statistisch gesehen – so die Kernaussage des einleitend erwähnten Artikels im Tages Anzeiger – hatten die in der TREE-Studie untersuchten 30-jährigen Erwachsenen, die in einem Akademikerhaushalt aufgewachsen sind, eine doppelt so grosse Chance, ein Hochschuldiplom zu erwerben, wie die 30-jährigen Erwachsenen, die als Kinder in einem Nichtakademikerhaushalt grossgeworden sind. «Chance» als statistische Wahrscheinlichkeit ist etwas anderes als «Chance» im Sinne der Ermöglichung von Lernen durch ein Unterrichtsangebot.

Natürlich kann man kein Ergebnis erzielen, wenn man zuvor nicht die Gelegenheit dazu hatte, aber das Umgekehrte gilt nicht! Auch wenn ich die Chance hatte, eine Leistung zu erbringen, habe ich sie vielleicht nicht erbracht, weil ich die Chance nicht genutzt habe, und zwar nicht, weil ich nicht konnte, sondern weil ich nicht wollte. Die statistische Ungleichheit von Bildungschancen kann das Ergebnis unterschiedlicher Interessen oder divergierender Lebensentwürfe sein. Nicht alle Menschen sind rationale Egoisten, die nur eins im Sinn haben, nämlich ihre Aussichten auf ein hohes Einkommen zu optimieren. Kann es nicht auch rational sein, auf mehr Bildung zu verzichten, weil einem anderes im Leben wichtig ist? Wie Adam Swift (2004) zu bedenken gibt, sollten wir nicht darüber besorgt sein, dass Menschen ungleiche statistische Chancen (chances as statistical probabilities) haben, ein Ziel zu erreichen, sondern dass sie nicht die gleichen Möglichkeiten (chances as opportunites) haben, dies zu tun. Aber genau dazu vermögen uns bildungssoziologische und bildungsökonomische Studien in der Regel nichts zu sagen.

Ein Sprachproblem

Wie dieser Hinweis auf Adam Swift zeigt, haben wir es auch mit einem sprachlichen Problem zu tun. Was im Deutschen Chancengleichheit genannt wird, heisst im Englischen equality of opportunity (vgl. Brown, 2006; Coleman, 1968; Sachs, 2012; Westen, 1985). Benjamin Sachs (2012) definiert opportunity «as a chance of getting a good if one seeks it» (S. 325). Und Peter Westen (1985) schreibt: «An opportunity is a chance of an agent […] to choose to attain a good […] without the hindrance of an obstacle» (S. 849). Eine opportunity ist etwas, was einem offeriert wird und was man in freier Entscheidung nutzen kann, um etwas zu erreichen. In diesem Sinn nennt Alexander Brown (2006) opportunity einen Handlungsbegriff. Der Handelnde muss etwas unternehmen, «um von den Möglichkeiten, die sich ihm bieten, Gebrauch zu machen» (S. 66 – eigene Übersetzung). Demgegenüber meint der Begriff chance etwas, dem man im Wesentlichen ausgeliefert ist, weshalb man kaum Möglichkeiten hat, aktiv darauf Einfluss zu nehmen.

Auch wenn es sich um Nuancen handelt, ist der Begriff der opportunity eher positiv konnotiert, da er auf Möglichkeiten (Gelegenheiten, Angebote) verweist, die wahrgenommen oder ausgeschlagen werden können, während der Begriff der chance eher negative Konnotationen aufweist, weil er die Aufmerksamkeit auf Zufälle (Glück oder Pech) lenkt, über die wir keine Verfügungsmacht haben.

Zwar können wir auch im Deutschen zwischen «Opportunitäten» und «Chancen» unterscheiden, jedoch wird der Begriff der Opportunität in der Regel anders verwendet. Dies dürfte der wesentliche Grund sein, weshalb im Deutschen zwischen den beiden Bedeutungen von Chance selten klar unterschieden wird, auch und gerade im Diskurs um Chancengleichheit nicht. In pädagogischer Hinsicht ist dies eine fatale Mehrdeutigkeit, weil die Grenze zwischen der Chance, aufgrund eines schulischen Unterrichtsangebots Bildung zu erwerben und schulisch erfolgreich zu sein, und der Chance, aufgrund der schulisch erworbenen Bildung sozialen oder beruflichen Erfolg zu haben, verwischt wird. Damit ist oft unklar, was überhaupt gemeint ist, wenn mehr Chancengleichheit im Bildungswesen gefordert wird.

4. Kritikpunkt: Zynismus

Ein anderes Problem der Chancengleichheit ergibt sich daraus, dass eine formale Betrachtungsweise, die sich auf Korrelationen, Wahrscheinlichkeiten und statistische Vergleiche beruft, zynische Folgen haben kann. Wenn es lediglich darum geht, dass alle die gleiche Chance haben, bei gleicher Begabung und Anstrengung gleichen schulischen Erfolg zu erzielen, können diejenigen auf der Strecke bleiben, die über zu wenig Begabung verfügen oder nicht bereit sind, sich genügend anzustrengen. Sie verpassen das Leistungsniveau, das für eine weiterführende Bildung (z.B. eine berufliche Ausbildung) vorausgesetzt wird, und bleiben auf der Strecke. Selbst bei hoher Begabung, aber ungenügender Anstrengung können Leistungen erbracht werden, die unzulänglich sind, aber gemäss dem meritokratischen Prinzip als gerecht oder fair beurteilt werden müssen, weil sie das Verdienst des Schülers oder der Schülerin sind.

Da sie den Chancenbegriff nicht auf das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler beziehen (können), ordnen sie ihn der statistischen Verteilung von Lernleistungen zu.

Wie wir von Helmut Heid (1988) lernen können, stellt das Prinzip der Chancengleichheit ein zweischneidiges Schwert dar. Auf der einen Seite fordert es gleiche oder faire Bedingungen, auf der anderen Seite akzeptiert es ungleiche Resultate. Wie beim Sport soll auf der Startlinie zwischen den Voraussetzungen und den Erfolgsaussichten kein Zusammenhang bestehen (Null-Korrelation), während am Ziel der Zusammenhang zwischen erbrachter Leistung und Erfolg möglichst eng sein soll. «Die Forderung nach Chancengleichheit ist eine Wettbewerbsformel und als solche die Kehrseite des Leistungsprinzips» (S. 5). Wer seine Chancen wahrnimmt und am Wettlauf um gute Noten teilnimmt, akzeptiert die meritokratischen Spielregeln der Schule. Bleibt der Erfolg aus oder wird ein unerwartet schlechtes Ergebnis erzielt, muss dies vom Schüler oder der Schülerin akzeptiert werden. Chancengleichheit beim Start hat unausweichlich Chancenungleichheit am Ziel zur Folge. Es scheint daher völlig legitim zu sein, wenn unser Schulsystem ein gewisses Ausmass an Versagerinnen und Versagern produziert.

Dass dies keine hypothetische Überlegung ist, zeigt nicht nur die hohe Zahl von Schülerinnen und Schülern, die in einem oder mehreren Fächern aufgrund individuell angepasster (reduzierter) Lernziele keine Zeugnisnoten erhält und damit nach erfüllter Schulpflicht eine geringe Chance auf eine berufliche Bildung hat (vgl. Kronenberg, 2021, S. 78ff.; SKBF, 2023, S. 39f.), sondern auch ein Interview, das die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner anlässlich ihres Antritts als EDK-Präsidentin der Neuen Zürcher Zeitung gab. Darauf angesprochen, dass die PISA-Studien eine konstant hohe Gruppe von Kindern, die am Ende der Schulzeit nicht einmal über elementare Kenntnisse verfügen, aufzeigen würden, gab sie zur Antwort, dass man dies schon vorher gewusst habe. Und wörtlich fügte sie hinzu: «Es ist ein Fakt, dass rund 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht mitkommen, egal in welchem Schulsystem» (Steiner, 2017, S. 13). Wenn dies nicht Zynismus ist, dann ist es aalglatter Fatalismus einer Schule gegenüber, die standardmässig Bildungsverlierer produziert, die für ihr Versagen selbst verantwortlich gemacht werden.

Nivellierung nach unten

Da die Chancengleichheit relational bestimmt wird, nämlich als Gleichheit der einen im Vergleich mit den anderen, fehlt ein absolutes Kriterium, das bestimmen lässt, welches Niveau an Bildung jeder Schüler und jede Schülerin erreichen muss. Das gilt gerade, wenn als Indikator für Chancengleichheit die Korrelation zwischen schulischer Leistung und sozialer Herkunft verwendet wird, denn bei Korrelationen fällt das Niveau der Variablenwerte aus den Berechnungen heraus. Gemessen am Kriterium der Chancengleichheit kann ein Bildungssystem daher auch dann gerecht sein, wenn das durchschnittliche Leistungsniveau auf einem erbärmlich tiefen Niveau liegt. Als bildungspolitische Strategie, um Chancengleichheit herzustellen, könnte sich sogar die Nivellierung der Leistungserwartungen nach unten nahelegen (vgl. Parfit, 2001, S. 98f.). Auch dies wäre jedoch Zynismus, von dem zudem nicht nur eine einstellige Zahl von Schulversagerinnen und Schulversagern, sondern eine zweistellige Zahl von Schülerinnen und Schülern betroffen wäre.

Es fehlt aber nicht nur ein Mass, um zu bestimmen, welches Niveau an schulischer Bildung erreicht werden soll, es gibt auch kein Kriterium, das abschliessend festlegen liesse, welche Herkunftsbedingungen für ungleiche Bildungschancen verantwortlich sind. Zwar gibt es eine Art Standardliste solcher Bedingungsfaktoren, wie der Bildungsstatus der Eltern, deren Beruf, deren Einkommen, deren Vermögen, der Migrationsstatus der Familie, deren kulturelles Kapital, deren Wohnsituation, die Familiensprache etc. Aber es gibt keine überzeugende Sozialtheorie, die angeben könnte, wann diese Liste erschöpft wäre. Folglich lassen sich immer weitere Bedingungsvariablen aufdecken, mit denen die Schulleistungen der Schülerinnen und Schüler korreliert werden, was den Vorwurf der Chancenungleichheit ins Unendliche steigern lässt. Jede Ungleichheit, die aus der Welt geschafft wurde, gibt einer nächsten, die noch nicht ausgeräumt wurde, die Hand. Die Schule gerät ins Visier einer Dauerkritik, was für eine Institution, die auf das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger angewiesen ist, fatale Folgen hat.

5. Kritikpunkt: Begabung und Anstrengung sind lernbar

Begabung und Anstrengung – die beiden Bedingungen, die zur Beurteilung der Fairness eines Bildungssystems herangezogen werden – stellen keine statischen Grössen dar, wie das meritokratische Leistungsprinzip unterstellt, sondern erweisen sich als veränderbar. Es sind keine natürlichen Dispositionen, die uns unabänderlich gegeben wären, sondern Vermögen, die durch Umwelteinflüsse formbar sind, und zwar gerade auch durch das schulische Umfeld, wie das Beispiel der Intelligenz zeigen kann (vgl. Ritchie & Tucker-Drob, 2018). Auch wenn der in den 1960er Jahren populäre Slogan «Begabung ist lernbar» – genauso wie sein Gegenteil: «Dummheit ist lernbar» – übertrieben ist, enthalten beide Aussagen ein Körnchen Wahrheit.

Vergleichbares gilt für die Anstrengung und die Bereitschaft, sich um gute schulische Leistungen zu bemühen. Der familiäre Einfluss auf die schulische Lernmotivation und die fachlichen Interessen ist gross, weshalb auch motivational nicht von einem natürlich gegebenen Bestand an Lernbereitschaft ausgegangen werden kann. Auch die Schule spielt motivational eine grosse Rolle. Denken wir an Kinder, die den Wert der schulischen Bildung (noch) nicht erkannt haben und motivationale Defizite aufweisen, die sie daran hindern, ihr Lernpotential voll auszuschöpfen. Ihre Lernfaulheit muss weder das Schicksal einer natürlichen Disposition noch das Ergebnis einer willentlichen Entscheidung sein, sondern kann auf Ursachen zurückgehen, die im Unterricht liegen, der zu wenig auf ihre Interessen abgestimmt ist.

Start- und Übergangschancen

So gesehen, gibt es kein vorgegebenes Niveau an angeborener Begabung und angeborener Anstrengungsbereitschaft, die als Massstab dienen könnten, um das Prinzip der Chancengleichheit zu kalibrieren. Es erstaunt daher nicht, dass seit geraumer Zeit nicht mehr nur die Chancengleichheit beim Eingang ins Bildungssystem, sondern auch bei den Übergängen zwischen den Stufen des Systems zur Diskussion steht. Jedes gleich begabte und gleichermassen lernbereite Individuum soll nicht nur beim Eintritt in die Schule, sondern auch bei den Übertritten in die Sekundär- und Tertiärstufe gleiche Chancen haben.

Dabei rechnet uns die bildungssoziologische Forschung vor, dass genau dies nicht der Fall ist. Ungleiche Startchancen werden über die Schulkarriere hinweg nicht abgebaut, sondern kumulativ verstärkt. Im Expertenbericht des Schweizerischen Wissenschaftsrates heisst es, «dass geringe Niveauunterschiede bei der Einschulung im weiteren Bildungsverlauf bis zum letzten Ausbildungstag zu grossen Unterschieden bei den Bildungserfolgen und Bildungsabschlüssen zwischen den sozialen Schichten und Klassen führen» (SWR, 2018, S. 36). Soziale Selektivität sei auf allen Stufen und bei allen Übergängen im Bildungssystem zu beobachten. Bereits in der Primarschule würden herkunftsbedingte Leistungsdisparitäten nicht verringert, sondern im Sinne eines Spreizungseffekts vergrössert.

Die Chancengleichheit würde damit zum Perpetuum mobile. Da sie sich immer wieder von Neuem reproduzieren, müssten die ungleichen Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern aus sozial niedrigen Schichten laufend kompensiert werden.

Permanenter Chancenausgleich

Die Überlegung scheint zu sein, dass der Wettbewerb um gute Noten bei jedem Stufenwechsel neu gestartet wird, weshalb auch das Kriterium fairer Startchancen erneut angewendet werden muss. Tatsächlich heisst es in einem Beitrag von Wolf Linder (2020), «dass jedes Kind bei Schulbeginn wie bei späteren Bildungsübergängen ungeachtet seiner Herkunft die gleichen Startchancen» (S. 316 – meine Hervorhebungen, W.H.) haben soll. Problematisch an dieser Forderung ist, dass sich die Argumentation beliebig verfeinern lässt, so dass letztlich bei jeder selektionsrelevanten Prüfung von einem schulischen Neustart gesprochen werden müsste.

Die Chancengleichheit würde damit zum Perpetuum mobile. Da sie sich immer wieder von Neuem reproduzieren, müssten die ungleichen Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern aus sozial niedrigen Schichten laufend kompensiert werden. Selbst wenn die Startchancen aufgrund von vorschulischen Interventionen für alle Kinder gleich wären, hätten wir trotzdem keine Chancengleichheit, «weil in der Regel kein Chancenausgleich nach der Einschulung in die Primarschule erfolgt» (Becker, 2013, S. 406). Um gleiche Bildungschancen zu gewährleisten, müsste nicht nur bei der Einschulung und bei jedem Übertritt im Bildungssystem für gleiche Lernvoraussetzungen gesorgt werden, sondern auch zwischendurch. Jede sozial bedingte Ungleichheit nach dem Eintritt ins Schulsystem wäre durch Kompensation unverzüglich auszugleichen.

Die Schule müsste sich auf einen permanenten Nachteilsausgleich einstellen, den sie nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, die eine Behinderung geltend machen können, zu erbringen hätte, sondern auch bei all jenen Schülerinnen und Schülern, die in Verhältnissen aufwachsen, die ihre schulische Leistungsfähigkeit aus sozialen Gründen beeinträchtigen. Abgesehen davon, dass eine solche Dauerbetreuung chancenbenachteiligter Schülerinnen und Schüler aus Ressourcengründen kaum in Frage kommt, wäre sie aller Wahrscheinlichkeit nach kontraproduktiv. Denn sie würde die Eigeninitiative der betroffenen Schülerinnen und Schüler untergraben und damit eine der beiden tragenden Säulen des meritokratischen Prinzips – die Anstrengungsbereitschaft – zum Einsturz bringen.

Gibt es in unserem Leben neben der sozialen Lotterie nicht auch eine natürliche Lotterie, die uns ebenfalls als ungerecht erscheinen kann?

6. Kritikpunkt: Lotterie der Natur

Damit stehen wir vor einer weiteren Kritik. Insofern Unterschiede der in der Schule erbrachten Leistungen gerecht sind, wenn sie nicht durch leistungsfremde Einwirkungen verzerrt werden, stellt sich die Frage, weshalb nur soziale Bedingungen der Ungleichheit im Fokus stehen. Gibt es in unserem Leben neben der sozialen Lotterie nicht auch eine natürliche Lotterie, die uns ebenfalls als ungerecht erscheinen kann? Kein Kind kann etwas dafür, dass es in diese und nicht in eine andere Familie hineingeboren wurde. Keines kann etwas dafür, dass es von seinen Eltern diese und nicht andere Gene bekommen hat.

Eltern schaffen nicht nur ein soziales Milieu, das ihre Kinder bei der Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Interessen fördern oder hemmen kann. Sie haben sie in ihren Entwicklungsmöglichkeiten schon lange zuvor beeinflusst, einfach dadurch, dass sie sie gezeugt haben. In beiden Fällen können Kinder Glück oder Pech haben; in beiden Fällen sind sie Lebensumständen ausgesetzt, für die kein persönliches Verdienst geltend gemacht werden kann. «Man hat seinen Platz in der Verteilung der natürlichen Gaben ebenso wenig verdient wie seine Ausgangsposition in der Gesellschaft« (Rawls, 1979, S. 125). Müssten daher nicht auch die genetisch bedingten Ungleichheiten schulischer Leistungsfähigkeit kompensiert werden?

Im Falle körperlicher, geistiger und psychischer Beeinträchtigungen wird dies inzwischen anerkannt. Aber weshalb soll nur bei einer Sehbehinderung, einer Legasthenie oder einer autistischen Störung ein Anspruch auf Nachteilsausgleich bestehen? Aufgrund der Logik des Fairnessprinzips gibt es keinen Grund, weshalb natürlich bedingte Einschränkungen nur im Falle von Behinderungen und nicht auch bei anderen konstitutionell bedingten Benachteiligungen kompensiert werden sollen. Diese Position wird vom sogenannten Luck Egalitarianism vertreten, wie er etwa von Ronald Dworkin, Richard Arneson und Gerald Cohen repräsentiert wird. Ungleichheiten gelten den Vertreterinnen und Vertretern des Zufallsegalitarismus, wie man ihn auf Deutsch nennen könnte (oft ist allerdings – etwas missverständlich – von «Glücksegalitarismus» die Rede), nur dann als gerecht, wenn die Betroffenen selbst dafür verantwortlich gemacht werden können. Alle anderen Ungleichheiten, die ihr Leben bestimmen, sind zufälliger Natur und müssen daher kompensiert werden. Adam Swift (2005) nennt dies die radikale Auffassung von Chancengleichheit, während er die auf soziale Hindernisse eingeschränkte Auffassung die konventionelle nennt.

Man kann gegen die Ausweitung der Egalisierungsperspektive auf natürliche Ungleichheiten einwenden, dass wir über die genetischen und angeborenen Bedingungen unserer Existenz (bisher) keine Verfügung haben, während die Gestaltung unserer sozialen Verhältnisse zu einem grossen Teil in unseren Händen liegt. In diesem Sinn ist John Rawls der Auffassung, dass Ungleichheiten in der Verteilung natürlicher Kompetenzen weder gerecht noch ungerecht sind und daher kein Thema einer Theorie der Gerechtigkeit sein können. Dasselbe sagt er allerdings auch in Bezug auf sozial bedingte Ungleichheiten. Relevant ist seiner Ansicht nach allein die Art und Weise, wie gesellschaftliche Institutionen mit Ungleichheit umgehen. Deshalb schliesst Rawls nicht aus, dass selbst sozial bedingte Zufälligkeiten gerecht sein können, dann nämlich, wenn sie dem Gemeinwohl dienen (vgl. Rawls, 1979, S. 123).

7. Kritikpunkt: Abschaffung der Familie

Lassen wir die Frage nach der Kompensation natürlich bedingter Ungleichheiten beiseite. Es dürfte ohnehin klar sein, dass die Schule mit einem dermassen radikalen Anspruch auf Chancengleichheit überfordert wäre. Aber stellt nicht auch die konventionelle Forderung nach Kompensation sozialer Herkunftseffekte eine Überforderung der Schule dar?

Die Familie erbringt Leistungen im Bereich der Sozialisation und Erziehung von Kindern und Jugendlichen, die von anderen Institutionen nicht in gleicher Qualität übernommen werden können.

Bei den leistungsfremden Bedingungen von schulischer Leistung handelt es sich nicht zuletzt um familiäre Bedingungen. Die Frage nach der Kompensation von sozialen Herkunftseffekten konkretisiert sich daher als Frage, wie weit die Schule in der Lage ist, erzieherischen Einflüssen der Familie entgegenzuwirken. Die Schule ist dazu zweifellos bis zu einem gewissen Grad in der Lage, jedoch werden Eltern immer Möglichkeiten finden, ihre Kinder noch mehr zu fördern und ihnen einen zusätzlichen Vorteil im Wettlauf um Schulerfolg zu verschaffen. Das liegt in der Natur der Familie, die legitimiert ist, partikulare Interessen zu vertreten, während die Schule zu strikter Neutralität und Unparteilichkeit verpflichtet ist. Der Einfluss der Familie auf die Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler liesse sich nur ausschalten, wenn Eltern verboten würde, sich um ihre Kinder zu kümmern.

Ein solches Verbot würde auf wenig Akzeptanz stossen. Denn die Familie erbringt Leistungen im Bereich der Sozialisation und Erziehung von Kindern und Jugendlichen, die von anderen Institutionen nicht in gleicher Qualität übernommen werden können. Das Grundvertrauen, das ein Kind dank der Zuneigung seiner Eltern erhält, lässt sich durch eine professionelle Beziehung nicht substituieren. Wenn die Familie als Familie die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen tangiert, dann würde die umfassende Kompensation defizitärer familialer Leistungen die Familie nicht nur in ihren Grundfesten erschüttern, sondern in ihrem Existenzrecht in Frage stellen. Es ist eigenartig, dass Bildungssoziologinnen und Bildungssoziologen, die über die gesellschaftlichen Funktionen der Familie eigentlich im Bild sein müssten, zu dieser fragwürdigen Konsequenz der Chancengleichheit kaum je Stellung nehmen.

Dabei steht wohlverstanden nicht die familiäre Privatsphäre, in die der Staat nicht einzugreifen hat, zur Diskussion, sondern der konstitutive Wert der familiären Erziehung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Was Eltern für ihre Kinder tun, hat einen Eigenwert, der höher zu gewichten ist als der Wert der Chancengleichheit. Wir können uns ohne Weiteres ein Erbrecht vorstellen, das Eltern das Recht abspricht, ihr Vermögen an ihre Kinder weiterzugeben, und können dies sogar für gerecht halten. Wir können uns aber kaum vorstellen, dass man die nichtmateriellen Leistungen, die Familien für ihre Nachkommen erbringen, über denselben Leisten schlägt. Wie John Rawls (1979) konzedierend schreibt, «lässt sich der Grundsatz der fairen Chancen nur unvollkommen durchführen, […] solange es die Familie in irgendeiner Form gibt» (S. 94).

8. Kritikpunkt: Das Individuum als Massstab

Natürlich setzt dies die Legitimität der bildungssoziologischen Perspektive nicht völlig ausser Kraft. Auch in pädagogischer Hinsicht ist es inakzeptabel, wenn Kindern aufgrund mangelnder sozialer Ressourcen Entwicklungsmöglichkeiten beschnitten werden. Alle Kinder und Jugendlichen sollen die gleiche Chance haben, sich zu bilden und eine berufliche Position zu erlangen. Die Perspektive ist dabei aber eine andere. Gemeint ist nicht die statistische Chance, einen Bildungsabschluss in Abhängigkeit von bestimmten sozialen oder ökonomischen Voraussetzungen zu erzielen, sondern die persönliche Chance, sein Entwicklungspotenzial optimal zu entfalten.

Niemand wird widersprechen wollen, wenn wir an unser Schulsystem den Anspruch stellen, dass es allen, die es durchlaufen, eine Bildung ermöglicht, die auf ihre individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen zugeschnitten ist. Wenn es im Bildungsbericht Schweiz heisst, bei der Chancengerechtigkeit gehe es «grundsätzlich […] um die Frage, ob alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrem sozialen Hintergrund ihr individuelles Bildungspotenzial gleich gut ausschöpfen können» (SKBF, 2023, S. 78), dann darf mit hoher Zustimmung gerechnet werden. Allerdings finden sich in keinem der fünf bisher erschienenen Bildungsberichte Daten, die dieser Definition entsprächen.

Erfasst werden auch von PISA nicht Startchancen, sondern Erfolgswahrscheinlichkeiten.

Das gilt auch für die PISA-Studien. Zwar heisst es auch hier: «Ziel der öffentlichen Bildungspolitik muss es sein, allen Schülerinnen und Schülern gleiche Chancen zu bieten, um ihr Potential voll zu entwickeln» (OECD, 2001, S. 184). Aber auch in den PISA-Studien wird etwas ganz anderes untersucht, nämlich der Erfolg nationaler Bildungssysteme bei der Vermittlung von ausgewählten Kompetenzen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Untersucht wird, welche Kompetenzen in welchem Ausmass erreicht werden, und nicht, über welches Potential die Schülerinnen und Schüler verfügen, um die besagten Kompetenzen zu erwerben. Erfasst werden auch von PISA nicht Startchancen, sondern Erfolgswahrscheinlichkeiten.

Das wird im Bildungsbericht Schweiz unumwunden eingeräumt. Da man die Bildungspotentiale nicht kenne, würden «gruppenspezifische Leistungsunterschiede oder Unterschiede bezüglich des Bildungsverlaufs unter der Annahme betrachtet, dass diese Gruppen […] theoretisch ähnliche Leistungspotenziale aufweisen müssten» (SKBF, 2023, S. 106). Das ist eine starke Annahme, die den Aussagewert der publizierten Daten massiv einschränkt, jedoch eher dahingehend interpretiert werden müsste, dass die vorgelegte Definition von Chancengerechtigkeit empirisch nicht einlösbar ist.

Aber auch praktisch ist es fragwürdig, das Individuum zum Massstab der Gerechtigkeit eines Schulsystems zu machen. Denn so viel individualisieren, dass sie jedem einzelnen Schüler und jeder einzelnen Schülerin nicht nur aktuell, sondern auch potentiell gerecht wird, können keine Schule und kein Unterricht. Nicht nur finanziell stehen die Ressourcen für dergleichen nicht zur Verfügung, auch psychologisch würden sich Ansprüche stellen, die von keiner öffentlichen, aber auch keiner privaten Schule eingelöst werden können. So sehr wir uns wünschen mögen, dass in unserer hoch individualisierten Gesellschaft bereits den Kindern und Jugendlichen als unvergleichlichen Einzelwesen begegnet wird, weder von der Bildungsforschung noch von unserem Bildungssystem können wir erwarten, dass sie diesem Maximalanspruch auf Chancengleichheit entsprechen.

9. Kritikpunkt: bildungspolitische Träumereien

Die Schwächen der Theorie, die Vagheit der Begriffe und die Beschränktheit der Daten bringen es mit sich, dass sich plausible Empfehlungen zur Verbesserung der Chancengleichheit im schweizerischen Bildungswesen kaum formulieren lassen. Das hält viele Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher allerdings nicht davon ab, dies trotzdem zu tun. Obwohl aus einer Makroperspektive argumentierend, glaubt der im einleitend erwähnten Artikel des Tages Anzeigers zitierte Berner Bildungssoziologe Rolf Becker zu wissen, wie das Problem ungleicher Bildungschancen zu beheben wäre, nämlich durch radikale Lösungen. Was er damit meint, bleibt zunächst vage, jedoch können dem Expertenbericht des Schweizerischen Wissenschaftsrates, der von Becker mitverfasst wurde, und einem früher erschienenen Beitrag Beckers (2010) Hinweise entnommen werden, welche Massnahmen er vor Augen hat.

In beiden Texten wird eine umfassende Modernisierung des schweizerischen Bildungswesens gefordert, und zwar vorwiegend durch Strukturreformen, wie den Ausbau der vorschulischen Bildung und Betreuung, die Einrichtung von Tagesschulen, kürzere Schulferien, die Verbesserung der Qualität des Primar- und Sekundarschulunterrichts, die Aufschiebung der ersten Selektion bis zum Ende der Sekundarstufe I, den Ersatz der nach Abteilungen gegliederten Sekundarschule durch eine Gesamtschule, die Anhebung der gymnasialen Maturitätsquote und die Abschaffung der Studiengebühren an den Hochschulen. Dabei handelt es sich um ein reformpädagogisches Sammelsurium, das offenbar immer dann reflexartig abgerufen wird, wenn das verfügbare Wissen nicht ausreicht, um sachbezogene Massnahmen zu empfehlen. Ohne Vorstellung davon, was Familien an erzieherischen Leistungen erbringen, was schulische Bildung pädagogisch beinhaltet, was guter Unterricht ist und was durch Erziehung und Bildung überhaupt bewirkt werden kann, hängen diese Reformvorschläge in der Luft. Dass sie das anvisierte Problem der Chancenungleichheit lösen würden, muss mit Fug und Recht bezweifelt werden.

Chancengleichheit als Fiktion

Die neun Kritikpunkte, mit deren Diskussion wir nun zu Ende sind, zeigen, dass die Forderung nach Chancengleichheit an Grenzen stösst, sobald sie mit Inhalt gefüllt und konsequent zu Ende gedacht wird. Mit diesem Urteil stehen wir nicht alleine da. Norbert Hilgenheger (2005) beispielsweise hält den Anspruch auf gleiche Bildungschancen für «in sich unstimmig und ungereimt» (S. 5). Für Johannes Giesinger (2008) ist es nicht nur schwierig, sondern praktisch aussichtslos, «die Idee der Gleichheit im Bildungsbereich sinnvoll auszuformulieren» (S. 286). Weil der Begriff der Chancengleichheit gemäss Ivo Wallimann-Helmer (2012) «äusserst unterbestimmt» (S. 9) ist, bleiben seiner Meinung nach auch die damit verbundenen Forderungen unklarer, «als dies die politische Rhetorik meist glauben macht» (ebd.).

Das Ergebnis unserer Kritik ist nicht nur analytisch von Bedeutung, sondern auch für die pädagogische Praxis relevant. Denn wie soll ein Diskurs, der zudem wesentlich in den Medien ausgetragen wird, für die Berufsarbeit von Lehrerinnen und Lehrern Bedeutung haben, wenn dermassen vage bleibt, worum es überhaupt geht? Welcher Lehrer und welche Lehrerin fühlen sich von der Behauptung ungleicher Bildungschancen angesprochen, wenn keine Klarheit herrscht, worin die Ungleichheit genau besteht und wodurch sie erzeugt wird. Da der Mainstream der bildungssoziologischen Forschung die Schule aus einer Makroperspektive wahrnimmt, vermag er zu den Mechanismen, Praktiken und Prozessen, die auf der Unterrichtsebene ablaufen, lediglich hypothetische Aussagen zu machen. Das aber genügt nicht, um Lehrpersonen von der Bedeutung soziologischer und ökonomischer Studien zur Ungleichheit von Bildungschancen zu überzeugen. Wie Hugh Mehan (1992) schon vor Jahren anmahnte, können wir das Innere der Schule nicht im Dunkeln lassen, wenn wir verstehen wollen, wie unser Bildungssystem zur Reproduktion von sozialer Ungleichheit beiträgt.

Sollten wir uns daher von der Forderung nach Chancengleichheit verabschieden? Das dürfte schon deshalb schwierig sein, weil sich die Klagen über ungleiche Bildungschancen an unseren Schulen bereits tief in unser Alltagsbewusstsein eingegraben haben. Sogar die EDK konnte nicht mehr anders, als sich der Sache anzunehmen und eine Kommission einzuberufen, deren Auftrag es ist, sie bei «Fragen der Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich» (EDK, 2022, Art. 3) zu beraten. Die Kommission heisst zwar erstaunlicherweise Kommission Bildungsgerechtigkeit, die Anbindung ihres Auftrags an den vierjährlich erscheinenden Bildungsbericht Schweiz ist aber kaum geeignet, die Perspektive über die Chancengleichheit hinaus zu erweitern. Dies wäre auf dem Hintergrund unserer neun Kritikpunkte aber dringend geboten.

Wenn wir nicht darauf hoffen können, die Chancengleichheit auf einfache Weise zu verabschieden, was muss dann geschehen, damit wir zu einem überzeugenderen Verständnis von Bildungsgerechtigkeit gelangen? Obwohl die Frage nicht leicht zu beantworten ist, möchte ich aufzeigen, wie der Begriff der Bildungsgerechtigkeit konzipiert werden kann, ohne dass wir die problematischen Implikationen der Chancengleichheit in Kauf nehmen müssen.

An erster Stelle stehen andere Gerechtigkeitskriterien, wie Autonomie, Menschenwürde, Achtung, Wertschätzung und Anerkennung (vgl. Frankfurt, 2000; Frost, 2004; Stojanov, 2011).

Grundbildung für alle

In der politischen Philosophie wird seit einiger Zeit die Frage diskutiert, ob Gleichheit überhaupt ein relevantes Kriterium für Gerechtigkeit ist. So bestreitet Harry Frankfurt (2000) kategorisch, dass Gleichheit um ihrer selbst willen von moralischem Wert ist. Das heisst nicht, dass im Gegenzug jede Art von Ungleichheit gebilligt werden muss. Gleichheit und Ungleichheit spielen weiterhin eine Rolle, rücken aber gleichsam an die zweite Stelle. An erster Stelle stehen andere Gerechtigkeitskriterien, wie Autonomie, Menschenwürde, Achtung, Wertschätzung und Anerkennung (vgl. Frankfurt, 2000; Frost, 2004; Stojanov, 2011). Gerechtigkeit besteht darin, dass der Einzelne in seiner Existenz als Mensch geachtet, in seiner Autonomie und Würde respektiert sowie in seiner personalen Eigenart anerkannt wird. Dazu gehört, dass er ein freies und selbstbestimmtes Leben führen kann. Wie Avishai Margalit (2012) in seiner Politik der Würde ausführt, ist Ungleichheit moralisch nur dann verwerflich, wenn sie mit Erniedrigung, Missachtung und Entwürdigung einhergeht.

Daraus lässt sich ein Verständnis von Bildungsgerechtigkeit ableiten, das nicht auf dem Prinzip der Chancengleichheit, sondern einer Grundbildung für alle beruht. Allen soll ermöglicht werden, sich so viel Bildung anzueignen, wie es braucht, um in Autonomie und Würde leben zu können. Bildungsgerechtigkeit ist kein relatives, sondern ein absolutes Prinzip. Es geht nicht darum, dass alle gleich viel haben oder ihren fairen Anteil bekommen, sondern dass alle genug haben. Massgeblich ist nicht, «dass alle gleichgestellt sind, sondern dass jedes Mitglied der Gesellschaft ein gutes Leben führen kann» (Giesinger, 2007, S. 377). Definiert wird ein Schwellenwert, der nicht unterschritten werden darf, wenn wir unser Bildungssystem als gerecht beurteilen wollen.

Bildung als Menschenrecht

Dabei geht es um etwas anderes als um einen Bildungsstandard, der einen Trennwert auf einer empirischen Verteilung von Leistungen markiert. Angestrebt wird eine effektive Gleichheit bis zum Niveau der Grundbildung, während über dieses Niveau hinaus sowohl ungleiche Bildungschancen bestehen als auch ungleiche Bildungsergebnisse erzielt werden können. Der Standard markiert kein Limit, sondern stellt eine Zäsur dar, die überschreiten kann, wer sie überschreiten will. Die zusätzliche Bildung, die sich jemand aneignet, ist in moralischer Hinsicht ohne Belang, sofern garantiert ist, dass alle über genügend Bildung verfügen.

Anders als beim Prinzip der Chancengleichheit wird Bildung nicht als Positionsgut verstanden, das fair zu verteilen ist, sondern als Gut von intrinsischem Wert. Jedermann bedarf einer guten Bildung, um ein gedeihliches Leben führen zu können. Der Gerechtigkeitsdiskurs wird damit vom Negativen ins Positive gewendet, insofern nicht mehr gefragt wird, wem etwas fehlt, sondern festgehalten wird, wessen alle bedürfen. Ungleiche Bildung ist nicht per se von Übel, sondern nur, wenn sie dazu führt, dass Menschen aus dem gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben ausgeschlossen werden. Genug ist genug und wird nicht dadurch zu wenig, weil andere mehr davon haben. Wer weniger als andere hat, kann immer noch viel haben. Moralisch bedenklich ist daher nicht, wenn einige über weniger Bildung verfügen als andere, sondern wenn ihre Bildung nicht hinreichend ist, um ein zufriedenstellendes Leben zu führen.

Menschen verdienen ein gewisses Mass an Bildung, nicht weil es andere Menschen gibt, sondern weil sie Menschen sind. Ziel einer gerechten Bildungspolitik sollte daher nicht sein, ein Mehr oder Weniger an Bildung auszugleichen, sondern einen absoluten Mangel an Bildung zu beheben. Da Chancengleichheit auch erreicht werden kann, wenn das Bildungsniveau gesenkt wird, wie wir gesehen haben, genügt es nicht, formale Vergleiche anzustellen, um Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Wir müssen inhaltlich fragen, welche Bildung in unserer Gesellschaft notwendig ist und welches Niveau an Bildung erreicht werden muss, damit Kinder und Jugendliche angemessen auf ihr Leben als Erwachsene vorbereitet werden. Allen Kindern soll diese Bildung zugutekommen; keines soll zurückgelassen werden. Stören sollte uns daher nicht, dass einige gebildeter sind als andere, sondern dass es Menschen gibt, die in einem absoluten Sinn über zu wenig Bildung verfügen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Theoretische Grundlagen

Darüber, welche und wie viel Bildung für ein gutes Leben nötig ist, wäre in einer demokratischen Gesellschaft ein öffentlicher Diskurs zu führen, der zum Ziel hätte, zu klären, was wir unter Grundbildung verstehen. Theoretische Vorgaben dazu gibt es viele. So kann uns der Befähigungsansatz, wie er von Amartya Sen und Martha Nussbaum entwickelt wurde, Hinweise geben, wie wir den Begriff der Grundbildung mit Inhalt füllen können. Sen (1980) geht davon aus, dass allen Menschen der Erwerb gewisser grundlegender Fähigkeiten, die die Voraussetzung für die Ausübung wichtiger Funktionen in unserer Gesellschaft bilden, zu ermöglichen ist. Nussbaum (2011) postuliert zehn Kapazitäten, über die jeder Mensch verfügen muss, um ein sinnvolles Leben führen zu können. Dabei sind wir frei zu entscheiden, welche dieser Fähigkeiten wir soweit entwickeln wollen, dass sie für unser Leben bestimmend werden. Mit Immanuel Kant nimmt Martha Nussbaum an, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, geht aber über den menschlichen Kontext hinaus. «Keinem empfindenden Lebewesen soll die Chance auf ein gedeihliches Leben versagt werden, auf ein Leben also, das der seiner Spezies entsprechenden Würde gemäss ist» (Nussbaum, 2010, S. 477).

Etwas anders argumentiert Elizabeth Anderson (2000, 2007), die sich an elementaren demokratischen Prinzipien orientiert. Um das Gemeinwohl zu gewährleisten, muss ein Bildungswesen auf ein Erwachsenenleben vorbereiten, in dem die Menschen um die unterschiedlichen Lebensbedingungen und Lebenslagen ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger wissen. Deshalb ist nicht nur ein Mindestmass an Bildung für alle gefordert, sondern auch eine Schule, in der die Schülerinnen und Schüler mit den Lebenswelten ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler vertraut werden und Erfahrungen mit divergenten Lebensformen machen können. Bildungsgleichheit ist so weit zu gewährleisten, dass jedermann über ausreichend personale Ressourcen verfügt, um gleichberechtigt und erfolgreich am zivilen Leben der Gesellschaft zu partizipieren. «Negativ gesprochen haben Menschen ein Recht auf alle Fähigkeiten, die notwendig sind, um sozialen Unterdrückungsverhältnissen zu entkommen. Positiv gesehen haben sie ein Recht auf die Fähigkeiten, die für ein Leben als gleicher Bürger in einem demokratischen Staat notwendig sind» (Anderson, 2000, S. 155f.).

Dem Bildungssystem wird «ein minimaler Schwellenwert an akzeptablen Bildungsergebnissen» (Anderson, 2007, S. 620 – eigene Übersetzung) auferlegt, den alle Schülerinnen und Schüler erreichen müssen. In Anlehnung an Harry Frankfurts (1987) Doktrin der Hinlänglichkeit spricht Anderson von einem Suffizienzstandard, der für alle Schülerinnen und Schüler Gültigkeit hat. Allerdings muss der Suffizienzstandard so festgelegt werden, dass jedem Schüler und jeder Schülerin ein Überschreiten des Schwellenwertes möglich ist. Wer mehr Bildung erlangen will als vom Suffizienzstandard vorgesehen, soll dies aufgrund der Bildung, die er oder sie bereits erworben hat, ohne zusätzliche Hilfe auch tun können (vgl. ebd., S. 614f.).

Anderson geht davon aus, dass in einer Gesellschaft, deren Bildungssystem ein Sockelmass an Bildung für alle gewährleistet, die weniger Gebildeten nicht benachteiligt werden, da sie von den wirtschaftlichen Leistungen der besser Gebildeten profitieren. Dabei bezieht sie sich auf das Differenzprinzip von John Rawls, wonach Ungleichheiten in der Verteilung eines Gutes dann gerechtfertigt sind, wenn diejenigen, die weniger davon haben, gesamthaft gesehen mehr profitieren als wenn eine strenge Gleichverteilung bestünde. Im Konkreten besagt das Differenzprinzip, dass «die besseren Aussichten der Begünstigten genau dann gerecht (sind), wenn sie zur Verbesserung der Aussichten der am wenigsten begünstigten Mitglieder der Gesellschaft beitragen» (Rawls, 1979, S. 96). Auf die Bildung übertragen sind ungleiche Bildungschancen dann gerecht, wenn alle von den Leistungen, die die besser Gebildeten für die Gesellschaft erbringen, profitieren.

Bildung als öffentliches Gut

Das führt zu einer anderen Diskussion um Bildungsgerechtigkeit. Allein schon die Gleichheit, die mit der Forderung nach einer Grundbildung für alle ins Spiel kommt, ist nicht mehr die Gleichheit, die auf Vergleichen beruht. Sie ist nicht mehr relative, sondern absolute Gleichheit. Wie Anderson schreibt, ist eine Form von Gleichheit gemeint, die sich auf ein Ideal sozialer Beziehungen bezieht, bei dem Menschen aus allen Gesellschaftsschichten als gleichwertig anerkannt werden, gleiche Würde haben, einander respektvoll begegnen und vor staatlicher oder anderweitiger Willkür geschützt sind (vgl. Anderson, 2007, S. 615). Ähnlich argumentiert Debra Satz (2012), die eine schulische Bildung fordert, die allen Menschen ermöglicht, ein Leben als freie und gleiche Bürgerinnen und Bürger zu führen. Dazu gehört eine Grundbildung in politischen, rechtlichen und sozialen Belangen, die nicht bloss individuelle, sondern auch soziale Kompetenzen umfasst.

Insofern haben wir es mit einer Bildung zu tun, die nicht mehr (nur) ein privates, sondern (auch) ein öffentliches Gut ist. Nicht das Individuum steht im Zentrum der Bildungsgerechtigkeit, wie bei der Chancengleichheit, sondern das Zusammenleben in einer menschlichen Gemeinschaft (vgl. Giesinger, 2011). Für eine demokratische Gesellschaft wie der unseren scheint mir dies ein unmittelbar einleuchtender Vorzug zu sein, der das Wettbewerbsdenken, das der Chancengleichheit zugrunde liegt, konterkarieren oder wenigstens relativieren kann.

Ausblick

Die unkritische Hinnahme des bildungssoziologischen Verständnisses von Bildungsgerechtigkeit verdankt sich einem politischen Klima, das nach Zahlen, Daten und Indikatoren ruft, um das Bildungssystem besser zu steuern. Durchgesetzt hat sich eine Standardversion von Chancengleichheit, die selbstverständlich scheint und theoretisch nicht mehr eigens ausgewiesen werden muss. Sie basiert auf Vergleichen und Bewertungen und passt damit bestens zu den nationalen und internationalen Schulleistungsstudien, die ebenfalls vergleichend angelegt sind. «Evidenzbasierte Bildungspolitik» und «Governance by Numbers» lauten die Parolen, die auf dem Banner einer Bildungspolitik prangen, die auf Quantifizierung setzt, um ihre Ziele besser zu erreichen. Das vergleichende Ausmessen von Bildungschancen entspricht dem komparativen Zeitgeist, der nach Ratings und Rankings ruft und dem Qualitativen nur mehr ornamentale Bedeutung beimisst (vgl. Mau, 2017). Nur was messbar ist und sich messen lässt, findet in der politischen und medialen Öffentlichkeit noch Aufmerksamkeit.

Wie Johannes Bellmann (2019) zu bedenken gibt, legt ein «bestimmtes Verständnis von Bildungsgerechtigkeit […] ein bestimmtes Verständnis von Bildung nahe und blendet andere Verständnisse von Bildung aus» (S. 14). Als Chancengleichheit ausbuchstabiert, steht Bildungsgerechtigkeit für eine andere Bildung, als wenn wir danach fragen, welche Grundbildung nötig ist, um ein selbstbestimmtes und zufriedenstellendes Leben zu führen. Die Grundbildung ist kein teilbares Gut, das sich wie ein Kuchen auf verschiedene Personen aufteilen lässt, denn alle brauchen den ganzen Kuchen als Grundlage für ein würdevolles Leben. Die Grundbildung ist auch kein Positionsgut, das als Humankapital genutzt werden kann, um Karrierechancen zu optimieren. Sie hat einen Eigenwert, der ausgeblendet wird, wenn wir die Leistungen des Bildungssystems nach rein formalen Kriterien bemessen.

Es gibt keinen guten Grund, die ökonomische Verwertung von Bildung pauschal zu diskreditieren, aber auch keine guten Gründe, die schiere, kritiklose Unterordnung der Bildung unter die Gesetze rentabler Kaptalverwertung zu akzeptieren.

Das heisst nicht, dass wir ohne jeden Vergleich auskommen. Obwohl eine absolute Begründung der Bildungsgerechtigkeit den Eindruck erwecken könnte, dass Vergleiche keine Rolle spielen, ist dem nicht so. Denn um festzustellen, ob ein Bildungsniveau gut genug ist, damit eine selbstbestimmte Partizipation am wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben möglich ist, brauchen wir eine Metrik, die sich anders als über Vergleiche nicht gewinnen lässt. Diese müssen jedoch nicht zwingend quantitativer Natur sein und bringen lediglich zum Ausdruck, dass unser Denken und Erkennen relationalen Charakter hat und daran gebunden ist, Unterscheidungen zu treffen.

Es muss offenbleiben, ob die hier skizzierte Auffassung von Bildungsgerechtigkeit eine Alternative zur Chancengleichheit darstellt oder lediglich deren Schwächen auszugleichen vermag. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass es mehr als ein Verständnis von Bildungsgerechtigkeit braucht, um der Komplexität und Mehrdimensionalität von Schule und Unterricht genügen zu können. Wie Helmut Heid (2009) zu Recht feststellt, gibt es «keinen guten Grund, die ökonomische Verwertung von Bildung pauschal zu diskreditieren, aber auch keine guten Gründe, die schiere, kritiklose Unterordnung der Bildung unter die Gesetze rentabler Kaptalverwertung zu akzeptieren» (S. 20). Wir hätten schon viel gewonnen, wenn wir aus der Lethargie, in die uns Bildungssoziologie und Bildungsökonomie versetzt haben, aufwachen und erkennen würden, dass Bildungsgerechtigkeit mehr ist als Chancengleichheit.

Literaturverzeichnis

Anderson, Elizabeth S. (2000). Warum eigentlich Gleichheit? In Angelika Krebs (Hrsg.), Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik (S. 117-171). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Anderson, Elizabeth (2007). Fair Opportunity in Education: A Democratic Equality Perspective. Ethics, 117, 595-622.

Becker, Rolf (2010). Soziale Ungleichheit im Schweizer Bildungssystem und was man dagegen tun könnte. In Markus P. Neuenschwander & Hans-Ulrich Grunder (Hrsg.), Schulübergang und Selektion. Forschungsbefunde – Praxisbeispiele – Umsetzungsperspektiven (S. 91-108). Zürich/Chur: Rüegger.

Becker, Rolf (2013). Bildungsungleichheit und Gerechtigkeit in der Schweiz. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 35, 403-413.

Bellmann, Johannes (2019). Bildungsgerechtigkeit als Versprechen. In Johannes Bellmann & Hans Merkens (Hrsg.), Bildungsgerechtigkeit als Versprechen. Zur Rechtfertigung und Infragestellung eines mehrdeutigen Konzepts (S. 9-22). Münster: Waxmann.

Brown, Alexander (2006). Equality of Opportunity for Education: One-off or Lifelong? Journal of Philosophy of Education, 40, 63-84.

Coleman, James (1968). The Concept of Equality of Educational Opportunity. Harvard Educational Review, 38, 7-22.

EDK [Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren] (2022). Reglement der Kommission Bildungsgerechtigkeit (KoBiGe) vom 27. Januar 2022. Bern: EDK.

Fend, Helmut (2002). Mikro- und Makrofaktoren eines Angebot-Nutzungsmodells von Schulleistungen. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 16, 141-149.

Frankfurt, Harry (1987). Equality as a Moral Ideal. Ethics, 98, 21-43.

Frankfurt, Harry (2000). Gleichheit und Achtung. In Angelika Krebs (Hrsg.), Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik (S. 38-49). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Frost, Rainer (2004). Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jenseits von Liberalismus und Kommunitarismus. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Giesinger, Johannes (2007). Was heisst Bildungsgerechtigkeit? Zeitschrift für Pädagogik, 53, 362-381.

Giesinger, Johannes (2008). Begabtenförderung und Bildungsgerechtigkeit. In Heiner Ullrich & Susanne Strunck (Hrsg.), Begabtenförderung am Gymnasium. Entwicklungen, Befunde, Perspektiven (S. 271-289). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Giesinger, Johannes (2011). Bildung als öffentliches Gut und das Problem der Gerechtigkeit. Zeitschrift für Pädagogik, 57, 421-437.

Heid, Helmut (1988). Zur Paradoxie der bildungspolitischen Forderung nach Chancengleichheit. Zeitschrift für Pädagogik, 34, 1-17.

Heid, Helmut (2009). Aufstieg durch Bildung? Zu den Paradoxien einer traditionsreichen bildungspolitischen Parole. Pädagogische Korrespondenz, 40, 5-24.

Hilgenheger, Norbert (2005). Gleichheit der Bildungschancen – eine Chimäre? Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik, 81, 3-20.

Kronenberg, Beatrice (2021). Sonderpädagogik in der Schweiz. Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Bildungsmonitorings. Bern: SBFI und EDK.

Linder, Wolf (2020). Soziale Selektivität in der Bildung – kein politisches Problem? In Romana Careja, Patrick Emmenegger & Nathalie Giger (Eds.), The European Social Model under Pressure. Liber Amicorum in Honour of Klaus Armingeon (S. 313-330). Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Margalit, Avishai (2012). Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung. Berlin: Suhrkamp.

Mau, Steffen (2017). Das metrische Wir. Über die Quantifizierung des Sozialen. Berlin: Suhrkamp.

Mehan, Hugh (1992). Understanding Inequality in Schools: The Contribution of Interpretive Studies. Sociology of Education, 65, 1-20.

Nussbaum, Martha C. (2010). Die Grenzen der Gerechtigkeit. Behinderung, Nationalität und Spezieszugehörigkeit. Berlin: Suhrkamp.

Nussbaum, Martha C. (2011). Creating Capabilities. The Human Development Approach. Cambridge: Belknap Press.

OECD [Organisation for Economic Co-Operation and Development] (1997). Education and Equity in OECD Countries. Paris: OECD.

OECD [Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung] (2001). Lernen für das Leben. Erste Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudie PISA 2000. Paris: OECD.

Parfit, Derek (2001). Equality or Priority? In John Harris (Ed.), Bioethics (S. 81-125). Oxford: Oxford University Press.

Rawls, John (1979). Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Ritchie, Stuart J. & Elliot M. Tucker-Drob (2018). How Much Does Education Improve Intelligence? A Meta-Analysis. Psychological Science, 29, 1358-1369.

Sachs, Benjamin (2012). The Limits of Fair Equality of Opportunity. Philosophical Studies, 160, 323-343.

Satz, Debra (2012). Unequal Chances: Race, Class and Schooling. Theory and Research in Education, 10, 155-170.

Seidel, Tina (2014). Angebots-Nutzungs-Modelle in der Unterrichtspsychologie. Zeitschrift für Pädagogik, 60, 850–866.

Sen, Amartya (1980). Equality of What? In Sterling M. McMurrin (Ed.), Tanner Lectures on Human Values, Vol. 1 (S. 197-220). Cambridge: Cambridge University Press.

SKBF [Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung] (2006). Bildungsbericht Schweiz. Aarau. SKBF.

SKBF [Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung] (2023). Bildungsbericht Schweiz. Aarau. SKBF.

Steiner, Silvia (2017). «Ich bin eine überzeugte Föderalistin«. Interview von Marc Tribelhorn und Walter Bernet. Neue Zürcher Zeitung vom 18. Januar 2017, S. 13. URL: https://www.nzz.ch/schweiz/wechsel-im-edk-praesidium-ich-bin-eine-ueberzeugte-foederalistin-ld.140278

Stojanov, Krassimir (2011). Bildungsgerechtigkeit. Rekonstruktionen eines umkämpften Begriffs. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Swift, Adam (2004). Would Perfect Mobility be Perfect? European Sociological Review, 20, 1-11.

Swift, Adam (2005). Justice, Luck, and the Family. The Intergenerational Transmission of Economic Advantage from a Normative Perspective. In Samuel Bowles, Herbert Gintis & Melissa Osbourne Groves (Ed.) Unequal Chances. Family Background and Economic Success (S. 256-276). Princeton: Princeton University Press.

SWR [Schweizerischer Wissenschaftsrat] (2018). Soziale Selektivität. Empfehlungen des Schweizerischen Wissenschaftsrates SWR. Expertenbericht von Rolf Becker und Jürg Schoch im Auftrag des SWR. Bern: SWR.

Wallimann- Helmer, Ivo (2012). Zur Einführung. Der Grundsatz der Chancengleichheit in der UN-Behindertenrechtskonvention. In Ivo Wallimann-Helmer (Hrsg), Chancengleichheit und «Behinderung» im Bildungswesen. Gerechtigkeitstheoretische und sonderpädagogische Perspektiven (S. 7-23). Freiburg: Alber.

Westen, Peter (1985). The Concept of Equal Opportunity. Ethics, 95, 837-850.

Ja – es ist so. Die Chancen sind nicht gleich verteilt. Ein Kind aus einer bildungsaffinen Familienstruktur mit entsprechender Frühförderung, die über das Zeit Verbringen vor dem Bildschirm hinausgeht, hat eindeutig bessere Startchancen.

Doch all dem Gerede einiger Politdarstellern zum Trotz ist Bildungserfolg nie nur das Resultat einer wohl präparierten Startbahn im Vorschulalter. Es braucht den Willen und das Durchhaltevermögen des Schülers, der Schülerin, um Erfolg verbuchen zu können. Das höre nicht alle gerne, doch der Realität ist das herzlich egal.

Ich bin mit Werner Herzog, was die Forderung nach einer Bildungsgerechtigkeit betrifft und dass darüber, was Schule dafür leisten soll, einverstanden. Eine Entwicklung unter Einbezug der Sichtweisen von Sen und Nussbaum würde ich nur befürworten.

Folgend Punkte stimmen mich nachdenklich:

– In der Kommission für Bildungsgerechtigkeit der EDK sitzt kein (!) Ethiker, keine Ethikerin.

– Bildungsgerechtigkeit kann nicht nur die Schule herstellen.

– Eine begriffliche Klärung und Differenzierung von “Bildung” in Schulbildung, Grundbildung und Bildungsgerechtigkeit ist, auch zum Schutz der Schule vor überhöhten und unerfüllbaren Forderungen, ist dringend notwendig.

– Auch, wenn auf dieser Plattform und anderen, ja sogar in den Medien über Aspekte der Bildung gesprochen und berichtet wird: Ich sehe nicht wie eine breite Diskussion, wie sie auch Herzog fordert, entstehen soll, solange die Politik, die Parteien und die Wirtschaft aus verschiedensten Gründen abseitsstehen.

Und zum Schluss ein kritischer Punkt: Herzog moniert die inhaltslosen Forderungen der Reformen, verfehlt es jedoch seinen eigenen Forderungen Inhalt zu geben. Der Hinweis darauf, dass es einer gesellschaftlichen Diskussion bedarf, um das Mass an Grundbildung festzulegen, scheint mir genauso schwammig.