Hätte er es bei den blauen Flecken merken sollen? Oder als sein Sohn – eigentlich lernfreudig, ein guter Schüler – plötzlich keine Freude mehr am Unterricht hatte?

Hätte er Verdacht schöpfen sollen, als er die Schulband verliess? Oder als der Sohn seine Mutter fragte: «Mama, bin ich ein hässlicher Bub?»

Peter Widmer, der eigentlich anders heisst, hat erlebt, was kein Vater sich wünscht: Sein Kind wurde von anderen Kindern gequält. Es begann, als Tim – ebenfalls ein Pseudonym – elf Jahre alt war und Schüler in einer Stadtzürcher Schule.

Und dann, so erzählt es der Vater, hörte es einfach nicht mehr auf.

Wenn er davon erzählt, flucht Herr Widmer. «Gottfriedhueber!», ruft er dann. «In der Schule sollte mein Kind doch sicher sein!» Dann wird Widmer – graue Haare, elegantes Hemd, ausgelatschte Sneakers – wieder ganz ruhig, will sich ein Glas Wasser einschenken, verschüttet dabei die Hälfte, entschuldigt sich. Und sagt: «Als Vater macht dich das kaputt. Wir sind einfach nur noch müde.»

“In der Schule sollte mein Kind doch sicher sein!”

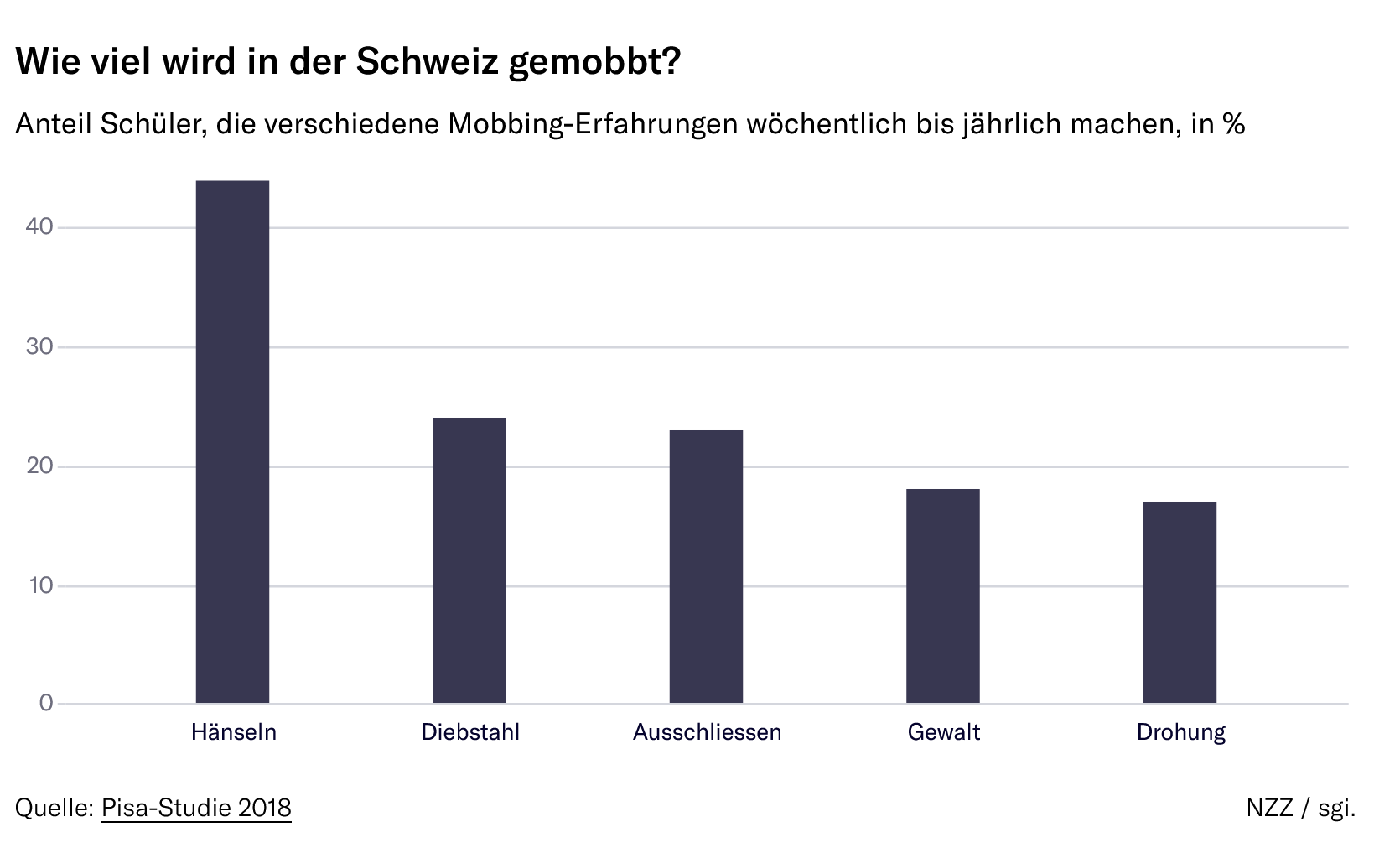

Die Geschichte von Herrn Widmer und seinem Sohn ist die eines gewaltsamen Mobbingfalls, wie ihn in der Schweiz laut der Pisa-Studie rund jedes zehnte Kind im Verlauf seiner Schulzeit erlebt – ein Rekord in Europa. Sie ist aber auch eine Geschichte über Ohnmacht.

Die Ohnmacht eines Vaters, der seinem Sohn nicht helfen kann und der, wohin er sich auch hilfesuchend wendet, immer nur Ohnmacht findet.

Der Anfang

Es beginnt kurz nach einem Lehrerwechsel in Tims Klasse. Langsam, kaum merklich, wird danach Tim ein anderer Junge. Ein Jahr lang sehen seine Eltern die Zeichen, aber können sie nicht deuten.

Jede Woche schneidet Tims Mutter ihm die Zehennägel. Dabei bemerkt sie immer wieder blaue Flecken auf seinen Schienbeinen. Sie fragt ihn, woher die Flecken kommen. Und er sagt: «Ach, nur vom Turnen, das ist nichts.»

Tim ist ein sportlicher Junge – da gehören ein paar blaue Flecken wohl dazu, denken sich Herr Widmer und seine Frau.

«Einmal fragte er uns auch, ob er eigentlich ein hässliches Kind sei», erzählt Herr Widmer. «Da fanden wir beide: ‹He hallo, wie kommst du darauf?› Und er meinte: ‹Die anderen sagen das.›»

Seine Eltern sagten ihm: «Du musst dir eine dicke Haut zutun. Fokussier dich auf den Unterricht, ignorier die anderen.» Herr Widmer sagt: «Wir haben zu spät gemerkt, dass das nichts brachte. Die anderen haben ihn eben nicht ignoriert.»

“Tim hat gut versteckt, was wirklich los war.”

Im Nachhinein machen Tims Eltern sich Vorwürfe. Nie wirkt Herr Widmer im Gespräch so traurig, wie wenn er vor seiner frühen Ahnungslosigkeit spricht. «Tim hat gut versteckt, was wirklich los war», sagt er. «Erst als es eskalierte, brach alles aus ihm heraus.»

Der Fall von Tim ist darin typisch. Denn Mobbing in Schulen ist gleichzeitig verborgen und allgegenwärtig. Seit Jahrzehnten werden Lehrer, Sozialarbeiterinnen, Psychologen und Polizistinnen darauf angesetzt. Und doch bleibt die Früherkennung schwierig.

Meist beginnt Mobbing subtil. Es ist ein Ausprobieren, ein Austesten von physischer und psychischer Gewalt. Wie weit kann ich gehen, ohne bestraft zu werden? Wie bringe ich andere dazu, mitzumachen? Wie ist es, von einem anderen Menschen gefürchtet zu werden?

Besonders anfällig für Mobbingfälle sind jene Momente, in denen sich die Dynamik einer Schulklasse ändert – bei einem Übertritt etwa oder einem Lehrerwechsel. So erklärte es die Sozialwissenschafterin Melanie Wegel von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften kürzlich im Gespräch mit der NZZ. Wenn sich dann neue Gruppen bilden, kann Gewalt oder Herabwürdigung zum Mittel werden, um sich voneinander abzugrenzen und untereinander zu beweisen.

Je später das bemerkt wird, desto schwieriger ist es, die Dynamik einer Schulklasse wieder zu ändern. Kommt ein Mobbing-Fall erst bei einer Eskalation aufs Radar von Eltern und Schule, ist das oft zu spät.

Die Eskalation

Ein Jahr nach den ersten Warnzeichen wird Tim auf dem Pausenplatz zusammengeschlagen. Er hat beim Fussball ein Tor reingelassen, daraufhin stossen ihn zwei Klassenkameraden zu Boden und treten ihn.

Als er das seinem Vater erzählt, sagt Herr Widmer zu ihm: «Wenn sie dich noch einmal plagen und dich niemand schützt, läufst du einfach davon und kommst nach Hause.» Und das tut Tim dann auch.

Zwei Wochen später ist das, an einem Montag. «Ich komme da immer etwas früher heim, um zu kochen», sagt Herr Widmer. «Und dann war plötzlich mein Sohn schon da, obwohl die Schule noch nicht aus war. Ich fragte ihn: ‹Was machst du hier?› Und er sagte: ‹Ja, nein, nichts . . .›»

Er weiss nie, wann der nächste Schlag kommt oder die nächste Beleidigung.

Aber Tim ist ein sensibler Junge. Man sieht ihm an, wenn es ihm nicht gut geht. Und als sein Vater nachhakt, kommt alles aus ihm heraus – die ganze Geschichte.

Wie ihn drei Buben aus seiner Klasse seit einem Jahr ans Schienbein kicken, wann immer sich ihnen eine Gelegenheit bietet. Wie er irgendwo in der Schule sitzt – bei einer Gruppenarbeit, in der Pause – und dann wie aus dem Nichts, zack, eine Handkante in seinem Nacken landet. Wie er seine Brille in der Schule nicht trägt, weil er dafür ausgelacht wird. Wie ihn eine Fünfergruppe seit einem Jahr einen hässlichen Menschen nennt, einen Streber, Loser, Wichser.

Wie er nie weiss, wann der nächste Schlag kommt oder die nächste Beleidigung.

So wie an diesem Tag, als er es nicht mehr aushält und nach Hause kommt. Es ist ein vergleichsweise kleiner Vorfall, der das Fass zum Überlaufen bringt: ein Kick ans Schienbein. Und ein Satz: «Tim, du bist ein Opfer. Du hast keine Freunde.»

«Er war ein Häufchen Elend, als er mir das erzählte», sagt Herr Widmer. «Er meinte: ‹Ich will nicht mehr in die Schule. Ich will so nicht mehr leben.›»

Wer Mobbing-Opfer wird, folgt keiner klaren Regel. Wen es trifft, ist oft willkürlich. Vielleicht gibt sich jemand im falschen Moment eine Blösse, fällt durch ein äusseres Merkmal auf oder tanzt sonst wie aus der Reihe. Lernt zu gern oder zu ungern, ist zu laut oder zu leise.

“Ich will nicht mehr in die Schule. Ich will so nicht mehr leben.”

Doch um all das geht es beim Mobbing nur vordergründig. Eigentlich geht es nicht um das Opfer und auch nicht in erster Linie um Gewalt. Mobbing ist ein Machtspiel. Das Ziel eines Mobbers ist es, den eigenen Status durch die Herabwürdigung von anderen zu erhöhen, zum Chef im Klassenverbund zu werden. Insofern ist Mobbing auch ein Angriff auf die Lehrperson, die diese Rolle eigentlich innehaben sollte.

Mobbing wird in der Schule so zum Problem eines ganzen Klassenverbunds – mit Opfern, Tätern, Mitläufern und denen, die wegschauen. Deshalb ist laut Schulvertretern und den Mobbing-Spezialisten der Zürcher Kantonspolizei (Kapo) die Entfernung eines Kindes auch selten eine nachhaltige Lösung. Auch ein allzu harsches Eingreifen der Eltern kann demnach den Konflikt anheizen.

Das eigene Kind in die Schule begleiten, dessen Mobber konfrontieren, den Streit zu ihren Eltern tragen: Von all dem raten Polizei und Schulen ab, weil es zu einer weiteren Eskalation und einer Verfestigung der Täter- und Opferrolle führen könne.

Auch eine Strafanzeige sei kein Allheilmittel, erklärte der Leiter der Kapo-Jugendintervention kürzlich im Gespräch mit der NZZ: «Es gibt Eltern, die alle Hoffnungen in uns setzen – aber denen wir am Ende mit den Mitteln des Strafrechts nicht helfen können.»

Mobbing bedeutet für die betroffenen Eltern deshalb auch, die eigene Hilflosigkeit ertragen zu müssen.

Die Ohnmacht

Nach dem Vorfall in der Turnhalle geht Tim eine Woche lang nicht mehr zur Schule, lässt sich unter keinen Umständen dazu bewegen. Irgendwann geht er zurück, hat aber grosse Angst. Sein Vater bringt ihn einen Teil des Weges, das letzte Stück will Tim aber alleine gehen.

In der Schule soll ein Mensa-Mitarbeiter über Mittag ein Auge auf ihn haben. Das funktioniert laut Tims Vater eine Zeitlang ganz gut. Es gibt auch vier Halbtage mit Gewaltprävention für die ganze Klasse und einen Elternbrief, in dem von Ärgern, Schubsen und Schlägen unter den Kindern die Rede ist. Es bleibt für eine Weile ruhig.

“Die Schule muss mein Kind doch schützen, die Mobber bestrafen.”

Und dann, kurz vor den Frühlingsferien, beginnt das Mobbing wieder. Wie wenn nichts geschehen wäre. Tim sagt zu seinen Eltern: «Sie fangen wieder an, mich zu plagen. Blöde Sprüche, hier ein Gingg, dort ein Gingg.»

«Ich habe das kaum ausgehalten», sagt Herr Widmer. «Ich dachte: Die Schule muss mein Kind doch schützen, die Mobber bestrafen! Für einen Vater ist so eine Situation eine Berg-und-Tal-Fahrt. Erst hofft man, dann schläft man wieder die ganze Nacht nicht. Da ist eine Welt zusammengebrochen. Meine Frau und ich mussten realisieren: Unser Kind ist in der Schule nicht sicher – und wir können nichts dagegen tun.»

Als Eltern, so erlebt es Tims Vater, könne man seinem Kind nur sagen: «Auf uns kannst du dich verlassen. Wir stehen hinter dir.»

Dass sie in die Schule mitgehen, will Tim nicht – es würde seinen Peinigern nur neuen Anlass zum Hänseln geben. Herrn Widmer und seiner Frau wird auch davon abgeraten, die Eltern der Mobber zu kontaktieren. Und aus der Schule wollen sie Tim nicht nehmen. «Dann hätten die Mobber doch gewonnen!»

Ist ein Mobbing-Fall erst einmal eskaliert, hilft eigentlich nur eines: eine geeinte Front aus Lehrern, Schule und Eltern – gerade auch jenen der Täterinnen und Täter. Wenn alle Erwachsenen gemeinsam eine klare Grenze ziehen, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ein Kind sein Verhalten ändert.

In Tims Fall schreiben die Eltern eines mutmasslichen Mitläufers kurz nach der ersten Eskalation eine E-Mail an alle Beteiligten. Sie seien «zutiefst erschüttert», schreiben sie und übernähmen für das Verhalten ihres Kindes «die volle Verantwortung». In der Folge beteiligt sich der Junge nicht mehr am Mobbing, wie auch aus einer E-Mail der Klassenlehrerin hervorgeht.

Jede fünfte Lehrperson wünscht sich mehr Unterstützung beim Thema Mobbing.

Das ist der Idealfall, aber auch die Ausnahme. Häufiger führt eine Eskalation zu noch mehr Konflikten: zwischen Eltern und Eltern, Eltern und Schule. Gerade Lehrpersonen sind oft überfordert. Mehr als jede fünfte von ihnen wünscht sich im Kanton Zürich laut einer Umfrage von 2021 mehr Unterstützung bei diesem Thema.

Auch in Tims Fall eskaliert neben dem Mobbing ein Streit zwischen Eltern und Schule. Die Eltern fühlen sich alleingelassen, die Schule findet dagegen, es würden klare Grenzen gesetzt, es werde viel unternommen, und es gebe auch Fortschritte, wie sie den Eltern in mehreren Briefen und Gesprächen mitteilen.

Klar ist: Funktioniert die Kommunikation zwischen Eltern und Schule nicht mehr, wird auch die Mobbingbekämpfung schwieriger.

Die Folgen

Ein halbes Jahr, nachdem das Mobbing gegen ihn eskaliert ist, verlässt Tim im Sommer 2022 seine Schule. Nicht wegen des Mobbings, sondern weil er die sechste Klasse beendet hat. Sein Vater sagt heute, er hätte seinen Sohn sofort aus der Schule nehmen sollen.

Er glaubt: «Bei Mobbingfällen verliert heute das Opfer. Es muss gehen, wenn es sicher sein will.»

Tim geht jetzt in eine Privatschule, weil seine Eltern dem öffentlichen Schulwesen seit den Vorfällen misstrauen. Der Vater eines Klassenkameraden, der das Mobbing von Tim hautnah miterlebte, hat sich gleich entschieden, wie er im Gespräch sagt.

Manchmal überkamen den Vater Gewaltfantasien, die ihn heute selbst erschrecken.

Tims Vater sagt, er schlafe heute wieder ruhig, aber vergessen habe er nicht. «Wenn deinem Kind so etwas passiert, gehst du durch die Hölle», sagt er. Manchmal überkamen ihn Gewaltphantasien, die ihn heute selbst erschrecken. «Man wünscht den Mobbern dann plötzlich schlimme Dinge. Dabei sind das ja auch nur Kinder.»

Ein dickes Dossier mit Briefen, Mails und Protokollen hat Herr Widmer über das Mobbing seines Sohnes zusammengestellt. Es war sein Weg, um mit seiner Hilflosigkeit umzugehen. Und doch findet man auch darin nur die Spuren jener Ohnmacht, die das Phänomen Mobbing ausmacht.

Der Ohnmacht einer Mutter, deren Sohn beim Mobbing mitgemacht hat und die ihn deshalb nicht wiederzuerkennen scheint. Der Ohnmacht einer Schulkreispräsidentin, die sich eine bessere Kommunikation zwischen Schule und Eltern wünscht und Letztere um mehr Geduld bittet – weil Gewaltprävention eben Zeit brauche.

Und natürlich der Ohnmacht eines Vaters, der bei Lehrern und Schulbehörden, Politikern und Fachleuten um Hilfe bittet und das Mobbing am Ende doch nicht verhindern kann.

Und Tim? Der hat heute alle Kontakte zu seiner alten Klasse abgebrochen. Seinen ehemaligen Pausenplatz meidet er. Und wenn er mitbekommt, dass ein neuer Klassenkamerad früher auch gemobbt wurde, kommt plötzlich wieder alles hoch, weint er einen Abend lang.

Aber an den meisten Tagen, erzählt sein Vater, gehe es Tim eigentlich sehr gut. Er geht gerne zur Schule, hat Freunde, ist Teil eines Sportteams, geht alleine ins Skilager.

Und blaue Flecken an den Beinen hat er so gut wie keine mehr.

Die panische Angst der professionellen Deeskalationsexperten vor Eskalation bedeutet schlicht die Aufgabe eine vernünftigen Autoritätshierarchie, ohne die eine Gesellschaft nicht funktionieren kann.

Ein ganzes Dorf schweigt – ich fühle mich alla NS-Zeit oder Hexenverfolgung.

Ich bin alleinerziehend und mein Kind hat Legasthenie und ADS und es wurde von der KlLehrkraft und Leitung/Soz-Päd. der Off. Ganztagsbetreuung wegen o. g. “Einschränkungen” seelisch misshandelt.

Das komplette Ausmaß zeigte sich nun vor 2 Jahren nach einer Triggerung, bei einem vglw ähnlichen Anlass auf einer Schule, Oberstufe.

Nun stehe ich vor dem BGH und werde sehen, was raus kommt, DENN das JuAmt entzog mir das Sorgerecht und mein Kind gleich mehrmals und gab mir die schuld anstatt der städt. Lehrkraft – das muß man sich erstmal vorstellen …

Dreck und Abschaum. M. E. hat sich nichts verändert seit dem Mittelalter, außer fließ. warmes Wasse rund Wlan.