Die Französisch-Lehrer*innen an den Gymnasien verzweifeln; punkto Sprechen und Schreiben beginnen sie mit ihren Neulingen praktisch bei Null. Es fehlt an fast allem, was für einen gymnasialen Lehrgang vonnöten wäre, an gefestigtem Wortschatz, an grammatischen Strukturen, an kulturellem Bewusstsein für die Frankophonie.

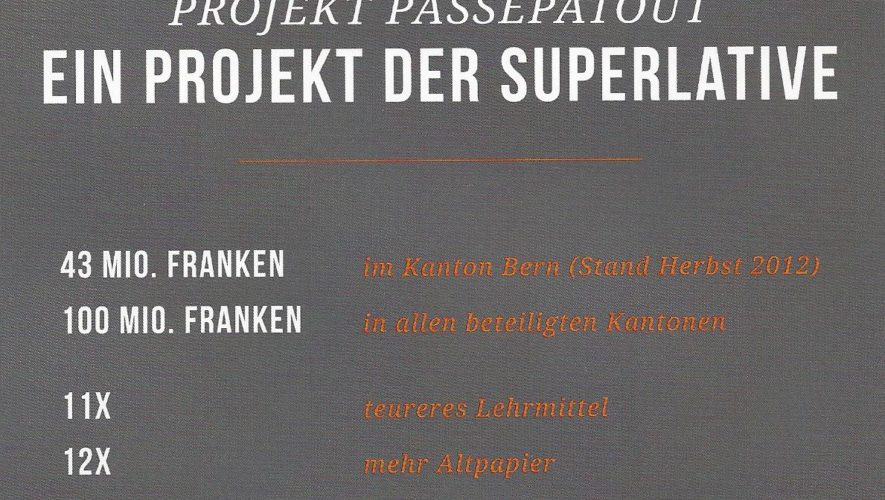

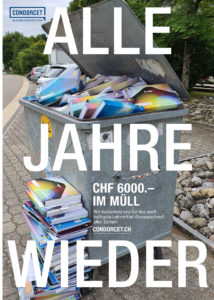

Dass die Volksschule ihren staatspolitisch so wichtigen Auftrag nicht erfüllt, wurde bisher einseitig dem Lehrmittel-Experiment «Mille feuille/Clin d’oeil» zugeordnet. Der grosse Feldversuch mit dem konstruktivistischen Lernansatz, die Schnapsidee, mit maximal drei Wochenlektionen ein Sprachbad veranstalten zu können, liegt zwar inzwischen auf dem Misthaufen der Geschichte. Der Kanton hat es allerdings verpasst, das Autor*innenteam für das teuerste Lehrmittel-Debakel der Berner Bildungsgeschichte finanziell zur Verantwortung zu ziehen. Und er hat weitere Weichenstellungen versäumt. So lässt er via Schulverlag das Lehrmittel «Mille Feuille/Clin d’oeil» von einem neuen Team weiterentwickeln und riskiert damit, zusätzliche Millionen in den Sand zu setzen, zumal er gleichzeitig zwei bärenstarke Konkurrenzprodukte für den Unterricht zugelassen hat. Der Markt wird es richten – zum Nachteil des Kantons.

Der grosse Feldversuch mit dem konstruktivistischen Lernansatz, die Schnapsidee, mit maximal drei Wochenlektionen ein Sprachbad veranstalten zu können, liegt zwar inzwischen auf dem Misthaufen der Geschichte.

Manche Politiker*innen wollen das Schulfranzösisch mit einer Ausweitung der Sprachaustausche retten. Sie haben leider keine Ahnung von den praktischen Schwierigkeiten eines Échange. Meine Schule brauchte zwei Jahrzehnte, bis sie überhaupt eine welsche Partnerschule fand. Demografisch ist es auch gar nicht möglich, jedes Jahr mit allen Deutschschweizer Klassen in den Austausch zu gehen – die Welschen wären ein Semester lang im Daueraustausch. Unser aktueller Échange mit dem Oberstufenzentrum Fribourg-Pérolles funktioniert zwar gut, aber er basiert auf Freiwilligkeit, denn viele Familien wollen oder können Austausch-Schüler*innen gar nicht erst aufnehmen. Und da der Austausch freiwillig ist, nimmt daran nur eine Minderheit teil.

«Chürzer, aber besser!» – statt Ovomaltine

Mir hat der Ovomaltine-Slogan «Nid besser, aber lenger!» nie wirklich eingeleuchtet. Für das Schulfranzösisch schlage ich das Gegenteil vor. Wir machen es kürzer, aber besser. Und damit fordere ich den Kanton Bern auf, das Projekt Frühfranzösisch zu stoppen, denn schon einfache Quervergleiche (zum Beispiel der «Stellwerk-Test» des Lehrmittelverlags St. Gallen) deuten an, dass unsere Schüler*innen nach sieben Jahren Französisch kaum oder gar nicht weiter sind als die Ostschweizer Kolleg*innen mit nur fünf Jahren Sprachunterricht. Das liegt nicht am Lehrmittel allein, es liegt auch am fehlenden Fachpersonal im Kanton Bern. Immer wieder berichten Schulleiter*innen, sie müssten das Fach einer Lehrperson zuteilen, die Französisch zu wenig beherrsche. Wer die Sprache aber im Notfallmodus unterrichtet, darf sich nicht wundern, wenn das Publikum im Ernstfall – und das wäre dann die physische Begegnung mit einem menschlichen Wesen französischer Muttersprache – zum Englisch greift. Nos amis romands nous répondrons en anglais avec la même excellence.

Wir steigen aus dem Lehrmittel «Mille feuille/Clin d’oeil» aus. Klett, die Zürcher und die Ostschweizer können das einfach besser.

Den Französisch-Unterricht können wir mit drei Massnahmen aufpäppeln:

- Wir hören auf mit Frühfranzösisch und erhöhen dafür die Dotation auf der Mittelstufe. Das bedeutet: Null Wochenlektionen Französisch auf Stufe 3/4, vier Lektionen auf Stufe 5/6.

- Fremdsprachen werden künftig von ausgebildeten Fachlehrkräften oder von Native speakers mit pädagogischer Ausbildung unterrichtet – auch auf der Mittelstufe. Sie haben Vorrang vor Klassenlehrpersonen, die genug andere Sorgen haben.

- Wir steigen aus dem Lehrmittel «Mille feuille/Clin d’oeil» aus. Klett, die Zürcher und die Ostschweizer können das einfach besser.