«Luzerner Jugendliche werden gegenüber früheren Jahrgängen im Französisch schlechter», schrieb CH Media vor Kurzem. Das Niveau sinke, das Interesse an unserer zweiten Landesspräche sei gering. Doch wen erstaunt das? Eigentlich weiss man es schon lange: Viele Primarschülerinnen und -schüler sind mit zwei frühen Fremdsprachen überfordert. Bereit 2017 betonte die Zürcher Linguistin Simone Pfenninger: «Man könnte beim Zweitsprachenerwerb dasselbe Ziel auf der Oberstufe mit geringerem Aufwand erreichen.» Ihre Stimme verhallte ungehört. Ungehört blieben auch die Praktiker.

Doch viele Verantwortliche in den Bildungsstäben sind gegen das Offenkundige immun; sie stört kein Zweifel. Das erinnert an Christian Morgensterns messerscharfen Schluss, dass «nicht sein kann, was nicht sein darf».

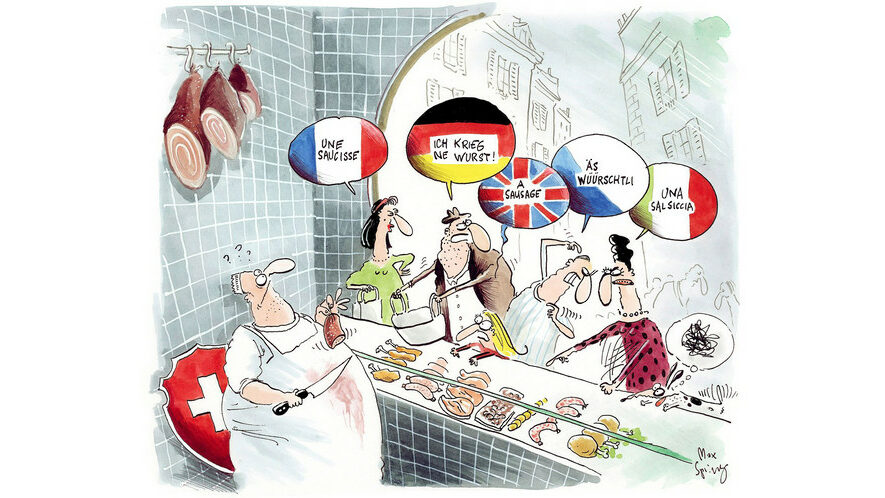

Wer in der globalisierten Welt modernitätsfähig sein will, braucht eine Fremdsprachenqualifikation. In der Schweiz gehört dazu eine zweite Landessprache. Und da Englisch ohnehin zur Lingua franca geworden ist, sollten die Kinder – zusätzlich zur Deutschkompetenz – mindestens doppelsprachig sein. Hier herrscht Konsens. Doch wann soll mit dem Fremdsprachenlernen begonnen werden? Und wie steht es um die Standardsprache Deutsch? Für viele Kinder ist sie ja auch eine Fremdsprache, zumal man weiss: Fast jeder vierte Schüler verlässt unsere Schulen, ohne dass er richtig lesen und schreiben kann. Eine offene Wunde unserer Gesellschaft!

Frühfranzösisch lässt sich nicht isoliert betrachten. Zu viele Positionen stehen sich diametral gegenüber. Zwei Fremdsprachen bereits in der Primarschule, das fordern die Kosmopoliten. Und ohne Frühfranzösisch bröckle der Kitt der föderalen Schweiz, bekräftigen die offizielle Schulpolitik und der Lehrplan 21. Das sei zu viel, argumentieren erfahrene Pädagogen. Sie verweisen auf die Fächerfülle, die begrenzte Übungszeit und den Sprachverlust in der Muttersprache.

Die Alternative Französisch oder Englisch ist verquer. Denn beides ist wichtig – und was wichtig ist, muss richtig getan werden.

Fremdsprachen in der Volksschule waren lange Zeit Domäne der Sekundarstufe I (7. bis 9. Schuljahr). Die Primarschule beschränkte sich auf wenige Kernfächer. In den 1990er-Jahren führten fast alle Deutschschweizer Kantone Primarschul-Französisch ein, während die welschen Stände den Deutschunterricht vorverlegten. 2000 überraschte der Zürcher Bildungsdirektor und Reformturbo Ernst Buschor mit seinem Brachial-Entscheid: English first. Frühenglisch vor Frühfranzösisch hiess seine Devise. Darum haben wir heute in den ersten sechs Volksschuljahren zwei zusätzliche Sprachen. Einzig Innerrhoden verzichtet in der Primarstufe auf eine zweite Fremdsprache.

Fremdsprachen in der Volksschule waren lange Zeit Domäne der Sekundarstufe I (7. bis 9. Schuljahr). Die Primarschule beschränkte sich auf wenige Kernfächer. In den 1990er-Jahren führten fast alle Deutschschweizer Kantone Primarschul-Französisch ein, während die welschen Stände den Deutschunterricht vorverlegten. 2000 überraschte der Zürcher Bildungsdirektor und Reformturbo Ernst Buschor mit seinem Brachial-Entscheid: English first. Frühenglisch vor Frühfranzösisch hiess seine Devise. Darum haben wir heute in den ersten sechs Volksschuljahren zwei zusätzliche Sprachen. Einzig Innerrhoden verzichtet in der Primarstufe auf eine zweite Fremdsprache.

Bereits 2016 schockierte eine Zentralschweizer Studie: Nur jeder 30. Achtklässler sprach lehrplangerecht Französisch; nicht einmal jeder Zehnte erreichte die Lernziele im Hörverstehen. Unbefriedigend sahen die Resultate auch beim Lesen und Schreiben aus.

Die Alternative Französisch oder Englisch ist verquer. Denn beides ist wichtig – und was wichtig ist, muss richtig getan werden. Doch über den richtigen Zeitpunkt und die Intensität scheiden sich die Geister. Lange Zeit galt der Grundsatz: je früher, desto besser. Das ist nicht prinzipiell falsch. Fraglos lernen Kinder vieles leichter als Erwachsene. Das zeigt sich bei Jugendlichen, die zweisprachig aufwachsen. Ganz anders aber verhält sich die Situation im Klassenverband mit wenigen Wochenlektionen. Bereits 2016 schockierte eine Zentralschweizer Studie: Nur jeder 30. Achtklässler sprach lehrplangerecht Französisch; nicht einmal jeder Zehnte erreichte die Lernziele im Hörverstehen. Unbefriedigend sahen die Resultate auch beim Lesen und Schreiben aus. Da wurde eines klar: Wenn Bildungsidee und Wirklichkeit nicht übereinstimmen, leidet bloss die Wirklichkeit. Manchen jungen Menschen verleidet darum Französisch.

Frühfremdsprachenunterricht und Mehrsprachendidaktik – eine Chronik des Grauens

Die Appenzell Innerrhödler machen das Gleiche anders – und das mit Erfolg: Sie verlegten den Französischunterricht von der Primar- in die Sekundarstufe und unterrichten hier mit hoher Kadenz. Sie befreiten die Primarklassen von Französisch und gewannen Zeit fürs Kernfach Deutsch. Bei Vergleichstests liegen sie hier schweizweit an der Spitze. Ihr Grundsatz: Fürs Erlernen einer Fremdsprache braucht es präzise Kenntnisse und automatisierte Ausdrucksfähigkeiten der Muttersprache. Anders gesagt: besser zuerst scharfzüngig Deutsch als vielzüngig ungenau! Erfahrene Lehrpersonen wissen darum. Im Zürcher Kantonsparlament will nun ein Vorstoss den Französisch-Unterricht auf die Sekundarstufe verlegen. Er hat gute Chancen. Die Appenzeller machten es vor.

Carl Bossard

Ehemaliger Direktor Kantonsschule Luzern und Gründungsrektor Pädagogische Hochschule PH Zug

Quote

|

«Bildungsidee und Wirklichkeit stimmen nicht überein. Manchen jungen Menschen verleidet darum Französisch.»

|

.

.