Schöne Schätze liegen oft im Verborgenen. Man muss sie suchen, man muss sie entdecken. Das gilt für profane und sakrale Kulturzeugen, das gilt auch für die bekannte Bibliothek von Werner Oechslin, emeritiertem ETH-Professor für Kunst- und Architekturgeschichte. Sein magisches Juwel liegt etwas abseits des Pilgerstroms, angelehnt an den Einsiedler Meinradsberg südwestlich des barocken Klosters. Und es liegt direkt am Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Vielleicht ist das gar bildhaft: Oechslins Kulturprojekt will den Gang zu den Quellen ermöglichen, will den Originaltexten nachspüren und das ‘Ad fontes’ der Humanisten beleben. Dabei bleibt man stets auf dem Weg!

Ineinander verweben

Wer mit Werner Oechslin die Forschungsbibliothek erlebt, begleitet einen Uomo universale. Er orientiert sich an grossen Vorbildern wie dem Humanisten Leon Battista Alberti (1404-1472), der Inkarnation eines Universalmenschen und Autor der ersten neuzeitlichen Theorie der Architektur. Natürlich stehen seine Werke in Oechslins Bücherarche, und natürlich hat er über dessen Denken und Wirken publiziert. Wie könnte es anders sein?

“Wie kann ich Architektur studieren, ohne Euklid gelesen zu haben?”

Werner Oechslin

In einer fragmentierten (Wissens-)Welt möchte der Architekturhistoriker Oechslin zusammenführen und Kontexte herstellen, Wissen sinnstiftend ordnen, gliedern und systematisieren. “Ineinander” lautet seine Devise, und miteinander verflechten, so nennt er sein Bestreben und fragt vieldeutig: “Wie kann ich Architektur studieren, ohne Euklid gelesen zu haben?” Seine Forschungsbibliothek sei darum mehr als eine Kollektion von Büchern, mehr als ein additives Aneinanderreihen von Einzelexemplaren, betont Oechslin und ergänzt: Als wissenschaftliche Versuchsanordnung wolle dieses kleine Labor, wie er sein Lehrgebäude sieht, ein Forschen in historischer Komplexität und Tiefendimension ermöglichen. Die Welt aus ihren Zusammenhängen begreifen, das sei das Ziel.

Ein Bild des Ganzen

Werner Oechslin ist “ein hochfliegender Geist, vielleicht einer der letzten jener abendländischen Metavögel, die aus der Sphärenperspektive unseren Planeten vermessen. Über den Wassern schwebend, macht er sich ein Bild des Ganzen”, so beschreibt der Zuger Schriftsteller und Einsiedler Klosterschüler Thomas Hürlimann diesen gelehrten Geist. Und er fügt bei: “Er sieht ein Zusammen, wo die meisten nur den Hang sehen, aber nie schaut er von oben auf uns herab, nie plustert er sich auf, nie schlägt er ein Rad. Werner Oechslin ist ein Auge, das schaut, ein Geist, der denkt.” [1]

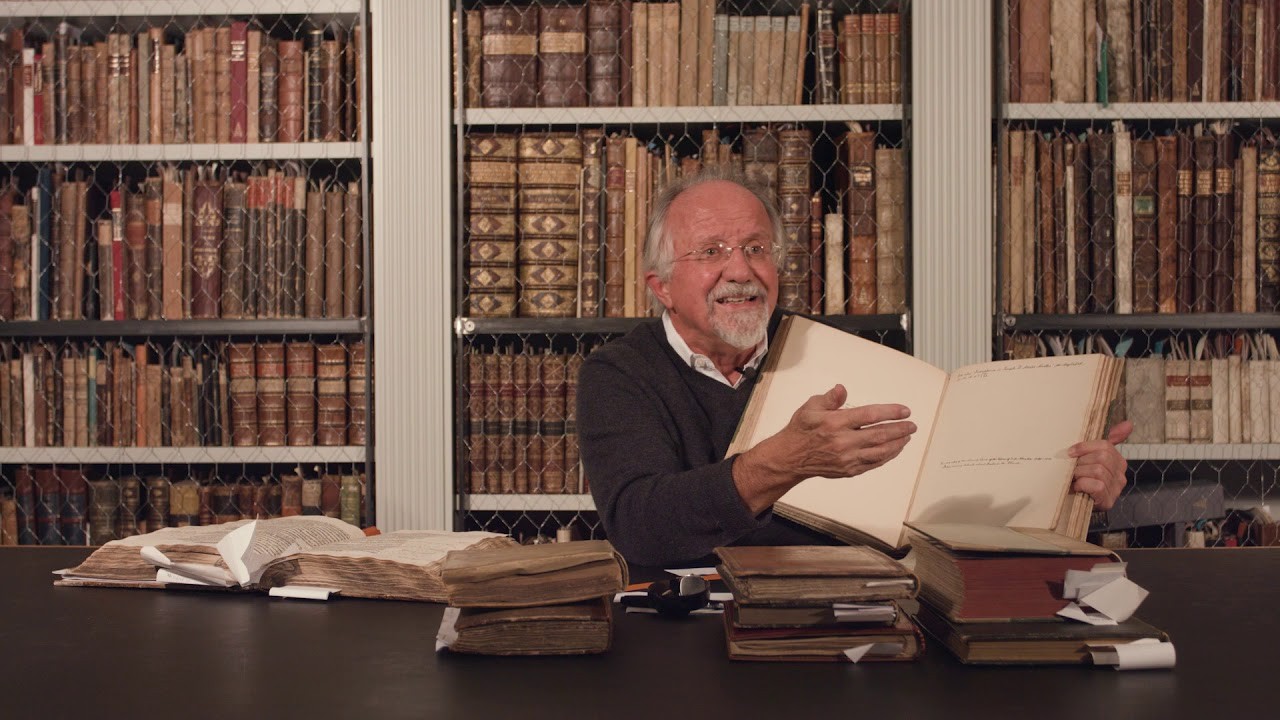

Und genauso erlebt ihn der Besucher auf dem gemeinsamen Gang durch sein Lebenswerk. Oechslin folgt dem philosophischen Credo, wonach alles mit allem zusammenhängt und das Ganze eben mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Hier lässt es sich erfahren wie kaum anderswo, ganz nah und unmittelbar. Wenn Oechslin ein Buch zur Hand nimmt, entstehen sofort Querverbindungen und Verweise auf den Kontext. Er lebt vor, was seine Bibliothek ermöglichen will: aus Einzelheiten des Wissens immer wieder ein vorläufiges, jedoch stets strukturiertes Ganzes entstehen lassen. [2] “Das Wahre ist das Ganze”, zitiert Werner Oechslin den Philosophen Hegel. Darum ist ihm vernetztes Denken so wichtig.

Die Haptik der Bücher

Im Zentrum stehen die Quellenforschung und die Forschung am Buch. Die Originalschriften in die Hand nehmen, das ist Oechslins Anliegen und Absicht, «die Menschen dorthin zu führen, wo der Gedanke beginnt und wo man ihn an seinem Ursprung fassen kann». [3] Das braucht das Haptische. Das Buch berühren, darin blättern, umblättern, zurückblättern, behutsam weiterblättern – tasten, eben: taktil. Nachdenken mit der Hand – ganz gemäss Aristoteles’ Satz: Die Hände sind der äussere Verstand. Vom Greifen zum Begreifen.

Ein Ort des Denkens und Forschens. In Europa gibt es auf diesem Gebiet nichts Vergleichbares.

Dieses Haptische lasse Emotionen entstehen; davon ist Oechslin überzeugt. Folianten könne man sogar riechen; die Sinne seien darum mit dabei. Das müssten auch die Architekten wissen. Emotionen führten zu Schönheit, wie es etwa Le Corbusier betont hat. Und die Schönheit sei dort, wo die Menschen Sinneswahrnehmung hätten, bemerkt Oechslin.

Doch das ist kein Statement gegen die Digitalisierung, wohl aber eine Stellungnahme gegen die Überschätzung ihrer Möglichkeiten. [4] In Zeiten einer rasanten Digitalisierung kommt seiner Forschungsinstitution mit öffentlichem Zugang zu den Originalschriften darum eine zentrale Rolle zu. Sie machen eine Ordnung des Wissens sinnlich erfahrbar. Auch darin liegt der unschätzbare Wert dieser (Präsenz-)Bibliothek – als Ort des Denkens und Forschens. In Europa gibt es auf diesem Gebiet nichts Vergleichbares.

Von Umberto Eco ermutigt

Die Einsiedler Forschungsbibliothek umfasst über 80’000 Werke aus sechs Jahrhunderten. Noch zu Gymnasialzeiten hat Oechslin mit dem Sammeln begonnen und über Jahrzehnte daran gearbeitet. Herausragend ist die grosse Dichte von Quellenschriften zur Architekturtheorie des 15. bis 20. Jahrhunderts. 1998 haben Werner Oechslin und seine Frau, die Kunsthistorikerin Anja Buschow Oechslin, die Sammlung einer öffentlichen Stiftung zugeführt. [5] Dazu ermutigt hat sie auch der Schriftsteller und Philosoph Umberto Eco.

Bücher brauchen Raum. Der Tessiner Architekt Mario Botta entwarf die Bibliothek. 2006 wurde sie eingeweiht. Es sei, so Thomas Hürlimann, “Bottas bester Bau, aussen ein Schiff, innen das Universum”. [6] Doch diesem Einsiedler Bücherschiff droht das Aus.

Oechslins Schatzkammer vor dem unrühmlichen Ende?

Ende Juni 2024 hat der Schwyzer Kantonsrat einen jährlichen Betriebsbeitrag von 600’000 Franken an die Bibliothek Werner Oechslin abgelehnt; er war für die kommenden vier Jahre gedacht. Diese Institution sei eine reine Forschungsbibliothek und keine gängige öffentliche Bibliothek, begründete die Schwyzer Kantonsrätin Rita Lüönd (FDP) den Entscheid und fügte bei: “Der Mehrwert für die breite Öffentlichkeit fehlt.” [7]

“Kann es wirklich sein, dass eine der renommiertesten Forschungsbibliotheken Europas, deren kostbarer Bestand weit über die im engeren Sinne architektonische Literatur hinaus geht und spektakuläre Reisen in abgelegene Winkel der Wissenswelt bietet, um ihre Existenz fürchten muss?”

Schriftsteller und Journalist Simon Strauss in der FAZ

Das Schwyzer Parlamentsvotum hatte Folgen. Damit zogen sich auch die übrigen Geldgeber – der Bezirk Einsiedeln, der Bund und die ETH Zürich – aus dem Kooperationsvertrag zurück. Am meisten ins Gewicht fällt der Wegfall des geplanten Bundesbeitrags von einer Million Franken jährlich. Finanziell stand die Bibliothek Werner Oechslin seit ihren Anfängen auf prekärer Basis. In jüngerer Zeit erneut: Schwyz lässt diese Institution hängen, heisst das lapidare Fazit der NZZ. [8] Und die ETH Zürich zeigt sich an diesem “Aussenposten des Denkens und Forschens” desinteressiert. Jetzt droht sein Ende – oder der Verkauf ins Ausland.

Ein kulturpolitisches Desaster

In der renommierten FAZ stellt der deutsche Schriftsteller und Journalist Simon Strauss die entscheidende Frage: “Kann es wirklich sein, dass eine der renommiertesten Forschungsbibliotheken Europas, deren kostbarer Bestand weit über die im engeren Sinne architektonische Literatur hinaus geht und spektakuläre Reisen in abgelegene Winkel der Wissenswelt bietet, um ihre Existenz fürchten muss? Dass man ihr das Geld ausgehen lässt? Und das in der reichen Schweiz?” [9]

Die Bibliothek Werner Oechslin arbeitet nun mit einem reduzierten Plan B; sie hofft, in dieser beschränkten, kurzen Zeit Hilfe und Unterstützung zu finden. Nur so kann sie weiterleben.

[1] Thomas Hürlimann (2008), Vogel Oechslin, in: Ders., Der Sprung in den Papierkorb. Geschichten, Gedanken und Notizen am Rand. Zürich: Ammann Verlag, S. 100

[2] Roman Bucheli, «Man will Bücher zur Hand nehmen», in: NZZ, 31.10.2020, S. 37

[3] Werner Rosenberger, Der Herr der Bücher, in: Kurier, 22.02.2024, S. 21

[4] Matthias Schirren, Ein Lehrgebäude für die Ordnung des Wissens, in: FAZ, 03.09.2024

[5] Vgl. https://www.bibliothek-oechslin.ch/

[6] Hürlimann, a.a.O., S. 101

[7] https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/bibliothek-werner-oechslin-vor-dem-aus?urn=urn:srf:video:a59e6e3f-0634-420b-8977-151a3b6a9956

[8] Roman Bucheli, Dem Einsiedler Büchertempel droht das Ende, in: NZZ, 28.06.2024, S. 32

[9] Simon Strauss, Bahnt sich ein kulturpolitisches Desaster an?, in: FAZ, 14.01.2021.