Das Wort “Übergriff” deutet auf eine klare Grenzüberschreitung hin. Sie ist mehr als eine Kritik und erfolgt meist verbal und kann gar körperlich-tätlich werden. Die Frage dazu lautet, weshalb sich Eltern vermehrt mit einer solchen Vehemenz in das Schulgeschehen “einmischen”.

Mögliche Erklärungen

Verändertes Elternverhalten

Die Recherche unter betroffenen Lehrpersonen zeigt, dass verschiedene Gründe hinter einem Elternverhalten stehen können. Zum einen habe in den letzten Jahrzehnten ein genereller Autoritätsverlust stattgefunden. Die Schule stehe hier nicht allein da. Erwähnt wird weiter, dass der gestiegene Akademisierungsgrad bei gewissen Eltern zu einer “Besserwisserei” geführt habe. Auch sei eine Zunahme von so genannten “Helikopter-Eltern” spürbar, die lediglich ihr Kind im Auge hätten. Besorgniserregend seien spontane Vor-Ort-Schulbesuche von Eltern, die hier und jetzt ein Anliegen besprechen oder klären wollen.

Die Reformen

Insbesondere in der vergangenen Dekade – seit der Implementierung des Lehrplans 21 – haben zahlreiche, fragwürdige Reformen im Volksschulbereich eine vielschichtige Problematik erlangt, die partieller Korrekturen bedürfen. Viele Eltern stossen sich daran.

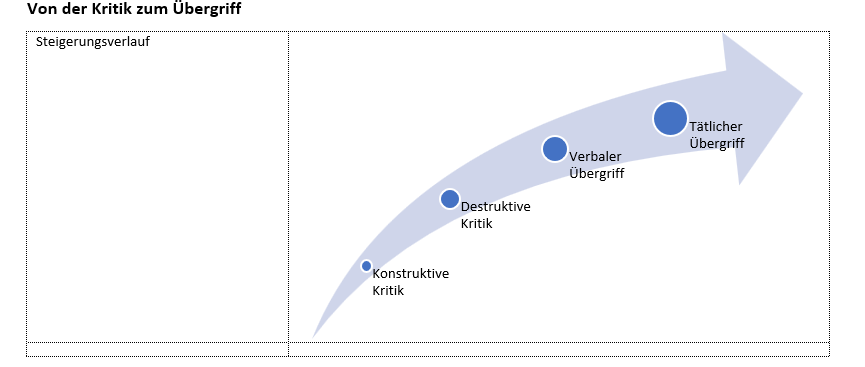

Von der Kritik zum Übergriff

Abb.: Kommunikative Steigerungsformen – oder: Von der Kritik zum Übergriff ¦ © nge

Aus Sicht der Eltern können folgende Gründe Auslöser sein (Beispiele):

- Das Kind werde von anderen Kindern in der Klasse ausgelacht, ausgeschlossen, geschlagen, gemobbt, etc. und von der Lehrperson nicht ausreichend geschützt.

- Das Kind werde durch die Lehrperson ungerecht behandelt. Es werde blossgestellt, beleidigt und nicht beachtet.

- Das Kind sei wegen der Schule immer gestresst, die Lehrperson verlange zu viel von ihm.

- Dem Kind werde an der Schule die Smartwatch weggenommen und sei nicht mehr erreichbar.

- Das Kind werde aufgrund eines schlechten Unterrichts benachteiligt.

- Das Kind werde wegen einer Sache oder einem Vorkommnis ungerechtfertigt diszipliniert.

- Das Kind werde in seinen Leistungen ungerecht beurteilt und benotet.

- Das Kind werde aufgrund seiner Entwicklung und/oder seiner Kompetenzdefizite zurückgestuft.

Die ideale Schule und ihre Lehrpersonen bieten keine Angriffsfläche für solche Vorwürfe seitens der Eltern. Die Realität jedoch ist eine andere. Die öffentliche Volksschule ist nicht unfehlbar und muss offen für Kritik sein, nicht jedoch für übergriffiges Verhalten.

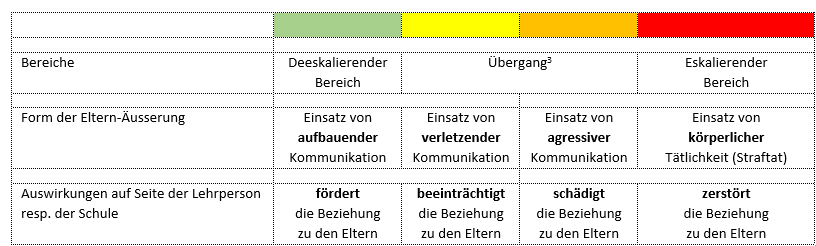

Die vier Steigerungsformen

Kritik und Übergriff sind nicht das gleiche. Die Unterschiede liegen in der Art und Weise, wie Unzufriedenheit geäussert wird. In der Folge werden vier Formen einander gegenübergestellt:

Verbale konstruktive Kritik

Definition und Absicht. – Diese Form der Elternkritik ist eine Äusserung mit dem Ziel, eine Meinung, ein Verhalten oder die Leistung einer Lehrperson zu beurteilen. Die Kritik kann sowohl positiv als auch negativ sein. Sie ist grundsätzlich aufbauend und soll dazu beitragen, allfällige Missstände aufzuzeigen und zu Verbesserungen anregen.

Art der Äusserung. – Konstruktive Kritik ist respektvoll formuliert und erfolgt in einem angemessenen Ton. Sie versucht, die andere Person nicht zu verletzen, sondern dazu zu ermutigen, sich zu entwickeln.

Beispiel. – Elternstimme: Ich sehe, dass Sie als Lehrperson viel zu tun haben. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Sie die bevorstehende Landschulwoche besser organisieren und darüber informieren müssten, wir und unser Kind wissen zu wenig darüber.

Verbale destruktive Kritik

Definition und Absicht. – Destruktive Kritik ist eine negative Rückmeldung, die oft darauf abzielt, eine Person zu verletzen, zu beleidigen oder herabzusetzen, ohne hilfreiche Vorschläge zur Verbesserung zu bieten. Sie kann aus Frustration, Wut oder dem Bedürfnis resultieren, Macht über eine andere Person auszuüben.

Art der Äusserung. – Die Kritik ist nicht respektvoll formuliert und erfolgt in einem unangenehmen, oft gehässigen Ton. Sie zielt vorwiegend auf die Person und nicht auf den Sachverhalt. Sie ist anklagend.

Beispiel. – Elternstimme: Ich sage Ihnen, dass Sie Ihren Job als Lehrperson nicht richtig machen und überfordert sind. Die bevorstehende Landschulwoche haben Sie nicht durchdacht. Wir und unser Kind wissen nichts darüber.

Verbaler Übergriff

Definition und Absicht. – Ein verbaler Übergriff ist eine aggressive oder beleidigende Äusserung, die darauf abzielt, eine Person herabzusetzen, zu beleidigen oder zu verletzen. Meist geht eine längere Konfliktsituation dem Übergriff voraus. Die Absicht ist destruktiv und beinhaltet persönliche Beleidigungen oder Drohungen.

Art der Äusserung. – Diese Art der Kommunikation ist oft laut, herablassend und kann emotionale Reaktionen hervorrufen. Sie ist respektlos und kann das Selbstwertgefühl der betroffenen Lehrperson stark beeinträchtigen.

Beispiel. – Elternstimme: Sie sind eine unfähige und dumme Lehrperson. Die Organisation der bevorstehenden Landschulwoche ist eine reine Katastrophe, sie machen alles falsch und sollten kündigen. Wir und unser Kind sowie die anderen Eltern mögen Sie nicht.

Tätlicher Übergriff

Definition und Absicht. – Ein tätlicher Übergriff stellt die schlimmste Form in einer Konfliktsituation dar. Es ist eine physische Handlung, welche der Lehrperson Schaden zufügt. Dies kann Schlagen, Stossen, Treten oder andere Formen von Gewalt umfassen. Neben physischen Verletzungen werden auch emotionale Folgen wie Angst, Trauma etc. in Kauf genommen.

Art der Äusserung. – Tätlichkeiten sind meist hassgesteuerte Aktivitäten am Ende einer Konfliktspirale, die sich aus einer Überforderung und Hilflosigkeit ergeben. Die Eltern begeben sich in einem hochemotionalen Zustand zur Schule resp. zur Lehrperson und werden ihr gegenüber tätlich.

Beispiel. – Elternstimme und Aktion: Sie sind eine dermassen blöde Lehrperson und sollten gar nicht hier arbeiten. Sie sind dumm und nicht einmal in der Lage, eine einfache Landschulwoche einigermassen zu organisieren. Und sie wollen auch nicht zuhören und verstehen. Also: “Bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!”

Schulische Massnahmen gegen solche Konflikte

Bei Volksschulen, die aus ihrer Sicht zu vielen Übergriffen von Eltern gegenüber Lehrpersonen ausgesetzt sind, müssten über ein einheitliches Vorgehenskonzept (3) im Rahmen des Konfliktmanagements verfügen. Ein solches sollte mit den Lehrpersonen und weiterer Fachstellen (Schulsozialarbeit, Erziehungsberatung, etc.) ausgearbeitet werden. Hierin müssten die Gegenmassnahmen kategorisiert und die zugehörenden Vorgehens-Prozesse beschrieben sein.

Prävention

An oberster Stelle steht die Vorbeugung möglicher Eltern-Interventionen. Die Prävention beginnt bei den Schülerinnen und Schülern. Sie sollen lernen, sich gegenüber belastenden Themen zu wehren und diese mit ihren Lehrpersonen zu besprechen. Voraussetzung ist eine tragfähige und vertrauensvolle Beziehung und Bindung zu ihnen; nach dem Motto “Unterrichten ist Beziehungsarbeit.” Gleichzeitig ist den Kindern zu vermitteln, dass an der Schule eine konstruktive Konfliktkultur gepflegt wird. Diese grundlegende Präventionsarbeit kann sich auf die Eltern übertragen.

Ebenso vorbeugende Wirkung hat die direkte Elternarbeit. Der Einbezug derselben kann auf verschiedene Weise erfolgen (Periodische Newsletter, Elterntreffen, Digitale Kommunikation (4), etc.). An oberster Stelle stehen auch hier die persönlichen Beziehungen. Wenn man sich gegenseitig kennt, können Anliegen niederschwellig und zeitnah besprochen werden.

Trotzdem. Bei übergriffigen Vorkommnissen könnte das Verhalten an der Schule wie folgt aussehen:

Verhalten der Lehrpersonen

- Die Lehrperson meldet jede Kritik und jeden Übergriff seitens der Eltern der Schulleitung.

- Die Lehrperson erledigt verbale konstruktive Kritik gemeinsam mit den Eltern.

- Die Lehrperson bespricht das Vorgehen bei den zwei nächsten Steigerungsformen (Verbale destruktive Kritik und Verbaler Übergriff) mit der Schulleitung.

- Die Lehrperson fordert bei einem tätlichen Übergriff sofortige Hilfe an. Falls sie spürt, dass sich ein solcher ereignen könnte, holt sie präventiv jemanden zu sich (Kollege, Kollegin, Schulleitung, etc.). Falls die Schulleitung nicht erreichbar ist, wird diese im Nachgang raschmöglich informiert.

- Die Lehrperson muss die Kompetenz haben, in Extremsituationen die Polizei zu rufen.

Verhalten der Schulleitung

- Die Schulleitung ordnet jede Meldung einer Lehrperson einer der vier Formen zu und protokolliert diese.

- Die Schulleitung unterstützt die Lehrperson bei verbaler destruktiver Kritik und bei einem verbalen Übergriff und übernimmt den Lead beim weiteren Vorgehen.

- Die Schulleitung ruft bei einem tätlichen Übergriff die Polizei und informiert die zuständige Schulbehörde.

- Die Schulleitung managt die allfällige Pressearbeit.

Fazit

Die Häufigkeit des Phänomens von übergriffigen Eltern gegenüber Lehrpersonen ist neu. Die “Höchstform” mit körperlich-tätlichen Übergriffen Lehrpersonen gegenüber bleibt vorläufig die Ausnahme; und doch existiert sie. Die Schule muss ihre Lehrpersonen schützen. Auch wenn Kritik gerechtfertigt erscheint, so soll diese auf anständige Art und Weise erfolgen. Der Ton, die Wortwahl und die Absicht einer Kritik sind entscheidende Faktoren. Sie haben zum Ziel, die Situation rund um ein Kind zu klären und einer gemeinsamen Lösung zuzuführen. Übergriffe und Tätlichkeiten von Eltern gegenüber Lehrpersonen sind nicht tolerierbar.

(1) Eltern und Erziehungsberechtigte sind in diesem Beitrag gleichbedeutende Bezeichnungen.

(2) Tageszeitung “Der Bund” vom 2.4.2025, “Jeder dritte Übergriff geht von den Eltern aus.”.

(3) Zu klären ist insbesondere, was einer verbalen Kritik und einem verbalen Übergriff zuzuordnen ist. Oder: Nicht jede Kritik ist ein Übergriff.

(4) Eine bekannte und einfache digitale Kommunikationslösung zwischen Lehrpersonen, Eltern und Schülern ist “Klapp”, https://www.klapp.pro

Hinter dieser Analyse der Konflikte mit Eltern sehe ich sehr viel Theorie der humanistischen Psychologie (Carl Rogers), der themenzentrierten Interaktion (Ruth Cohn) und der Transaktionsanlyse nach Thomas A. Harris (Ich bin ok, du bist ok). Das einschlägige Vokabular dazu fällt auf: aufbauende Kritik, respektvoller Ton, Konfliktmanagement, Beziehungsarbeit, Präventionsarbeit, etc. Alles gut und schön, wenn auch sehr abstrakt, nur geht vergessen, dass diese psychologisierende Konfliktbearbeitung letztlich ein schichtspezifisches Phänomen des gebildeten Bürgertums des letzten Jahrhunderts war. Die Ladies und Gentlemen hatten Musse, jede Woche ihren Therapeuten aufzusuchen und mit ihm Gespräche zu führen. Die Firmen und die Lehrerkollegien holten sich einen Coach, der nach diesen Methoden Seelenstündchen abhielt (Wie fühlst du dich? Sage, was dich stört! Rede von dir, wie es dir dabei geht, etc.), während die Jugendlichen unbeaufsichtigt auf der Strasse herumlümmelten. Warum ist dies inzwischen ein fragliches Unterfangen?

1. Die gemeinsame Basis, welche die humanistische Psychologie zwischen den Konfliktparteien voraussetzte (Respekt, Bereitschaft zum Kompromiss, Einsicht in die Dualität und den Interessengegensatz zwischen Selbst und Gegenüber), ist nicht mehr selbstverständlich, was jede Form von Verständigung erschwert. Insbesondere in Besprechungen mit Grundschicht- oder Migrationseltern.

2. Wenn das «Ich» und das «Mein Kind» unerschütterlich über allem steht, funktionieren Prävention und Beziehungsarbeit nur so lange, als dieses Ego-Konzept nicht durch irgendeine kleine Störung tangiert wird. Die Besserwisserei ist dabei ein rhetorischer Kniff, der eigentlich aus gesunkenem Kulturgut besteht, einem Arsenal von Sprachhülsen, die man aufgeschnappt hat und jetzt als Waffe einsetzt. (Bsp. Elterngespräch, von mir 1981 überhört: Ein Vater zum Lehrer: «Es ist Ihnen nicht gelungen, sich in die Klasse zu integrieren.»)

3. Ein grosses Problem bei Konflikten mit Eltern besteht in der tripolaren Situation: Die Eltern beziehen ihren Standpunkt aus den Gesprächen mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter. Sie sehen sich als Anwalt ihrer Kinder ohne kritische Distanz, ob die Schilderungen ihrer Kinder nicht vielleicht falsch oder zumindest stark eingefärbt sein könnten. Deshalb ist bei Konflikten immer zuerst zu klären:

a) Was hat Ihnen Sohn oder Tochter erzählt?

b) Was hat aus Sicht der Lehrperson tatsächlich stattgefunden?

c) Wo könnten sich Missverständnisse ergeben haben?

d) Worin könnte das Problem in Wirklichkeit bestehen?

Am besten finden solche Gespräche im Beisein der Kinder und Jugendlichen statt, damit diese sich auch zum Thema äussern können.

4. Gespräche unter Zuzug der Schulsozialarbeit und/oder der Schulleitung ändern die Situation insofern, als die Lehrperson dann als eigenständige Partei auftreten kann, während sie sonst eine Doppelrolle ausfüllen muss, nämlich als Gesprächsleiterin und als Konfliktpartei.

Lieber Felix

Die Basis an einer Institution, an der Menschen miteinander arbeiten, sollte sich nach meiner Überzeugung immer auf ein humanistischen Menschenbild abstützen. Gerade auch in der Konfliktbearbeitung scheint mir das wichtig zu sein.

Die konkrete Konfliktbearbeitung mit Eltern – und diese sind Gegenstand des Artikels – geht es um Ereignisse gegenüber Lehrperson, die thematisiert und gelöst werden müssen. Dazu gehört selbstverständlich die breit abgestützte Ursachen-Analyse eines Konflikts. Dabei ist insbesondere auch die Schulleitung gefordert.

Ein humanistisches Menschenbild ist allerdings nicht gleichbedeutend mit der Humanistischen Psychologie, die Rogers, Cohn und andere entwickelt haben. Wenn Eltern-Lehrerkonflikte auf rationale Verständigung ausgerichtet sind, müssen menschliche Grundprinzipien selbstverständlich die Basis sein. Damit bin ich ganz einverstanden. Die themenzentrierte Interaktion, die Transaktionsanalyse und andere derartige Verfahren wollen mehr. Als “gebranntes Kind” höre ich das heraus, wenn ich “Konfliktmanagement” lese. Die Psychoverfahren tragen sektiererische Züge: Die Menschen zeigen noch nicht ihr volles Humanpotenzial, deshalb sind sie alle zu therapieren, müssen eine spezielle Art der Kommunikation lernen, Situationen auf eine neue Art einschätzen. Mit andern Worten: Die Menschen müssen umgepolt werden. Es besteht die latente Gefahr einer Gehirnwäsche, die sich in stereotypen Sätzen äussert: “Was macht das mit dir?” “Was müsste sein, damit du zufrieden sein kannst?” “Sag, was du jetzt fühlst!”, etc. Nicht alle diese Verfahren sind per se schlecht. Wenn sie aber zum Selbstzweck werden, nützen sie sich ab, werden unter Umständen von Eltern als Versuch gesehen, sie zu überschwatzen anstatt auf sie einzughen.

Wobei ich jetzt an Dein Beispiel mit der Landschulwoche denke: Meiner Ansicht nach ist es völlig unerheblich, wie elaboriert, genervt oder aggressiv der Vorwurf formuliert ist. Es steht ein Vorwurf im Raum. Entscheidend ist, dass die Lehrperson darauf sachlich eingeht: “Setzen Sie sich! Sagen Sie, was Sie auf dem Herzen haben! Welche Informationen haben Sie denn überhaupt bekommen? Was hat Ihnen Ihr Sohn dazu gesagt? Welche Information müssten Sie denn noch haben oder erwarten sie noch?”,etc. Das Wichtigste: Der Sohn muss natürlich dabei sein beim Gespräch.