In seiner Schrift „Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain“ (1795), wiederholte Jean-Marie de Condorcet seine profunde Überzeugung, dass die Todesstrafe weder gerecht noch wirksam sei:

„Die Todesstrafe ist die barbarischste aller Strafen, sie ist diejenige, die das am meisten verachtete Element der Gesellschaft, den Tod, gegen denjenigen anwendet, der es wagt, sich den Gesetzen zu widersetzen, und das unter den Bedingungen, die am wenigsten mit der Menschlichkeit und dem Verstand vereinbar sind.“

Diese Worte schrieb er bereits in seinem Versteck. Kurz darauf schnappten ihn seine Häscher.

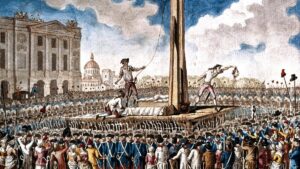

Am 10. Dezember 1792 wurde seine Überzeugung einem existentiellen Härtetest ausgesetzt, als der ehemalige König Louis XVI wegen Hochverrats und Verschwörung gegen den Staat angeklagt wurde. Die Jakobiner unter Robespierre, Danton und Marat verlangten vehement die Todesstrafe.

Während die Girondisten, denen Condorcet angehörte, sich aus pragmatischen Überlegungen gegen die Todesstrafe aussprachen, wandte sich Condorcet aus tief humanistischen Gründen dagegen. Die Fraktion der Girondisten, denen er sich anschloss, war der Meinung, dass der Tod des Königs die Nation weiter destabilisieren und die gesellschaftlichen Spaltungen vertiefen würde. Condorcet selbst hielt dagegen die Todesstrafe für unvereinbar mit den Prinzipien der Menschenrechte und der Aufklärung.

Den Jakobinern gelang es, die Diskussion zu emotionalisieren. Sie mobilisierten ihren Anhang und platzierten ihn auf der Bühne des Konvents, von wo man die Debatten im Parlament verfolgen konnte. Jedes Votum gegen die Hinrichtung wurde gnadenlos ausgebuht und der Konvent geriet zu einem wahren Hexenkessel.

Die Debatte zog sich über mehrere Tage hin, und viele Abgeordnete, die eigentlich gegen die Todesstrafe waren, waren verunsichert und verloren, den Mut, der geballten Wut der fanatisierten Claqueure standzuhalten.

Am 17. Januar 1793 wurde das Urteil über Louis XVI. abgestimmt. Der Konvent entschied sich trotz des gewaltigen Drucks von der Strasse mit 387 zu 334 Stimmen relativ knapp für die Todesstrafe.

Tragische Ironie des Schicksals: Condorcet unterschrieb mit seinem entschiedenen NEIN zur Todesstrafe sein eigenes Todesurteil.

Louis XVI. wurde am 21. Januar 1793 auf der Place de la Révolution in Paris guillotiniert. Ein Jahr später, 1794, geriet er selbst ins Visier der Jakobiner, musste untertauchen, wurde entdeckt und starb am 28. März unter mysteriösen Umständen, wahrscheinlich im Gefängnis.

Sein unvollendetes Werk „Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain” wurde von Sophie de Condorcet und anderen Freunden nach seinem Tod veröffentlicht.