Dank der Corona-Krise gewinnt der Wissenschaftsjournalismus, der in den letzten Jahren an Einfluss verloren hat, wieder an Bedeutung. Die Erwartung, Wissenschaft und Forschung könnten unsere Wissensdefizite hinsichtlich des neuen Virus beheben sowie wirksame Massnahmen zu dessen Bekämpfung bereitstellen, ist gross. Dabei decken uns die Medien nicht nur mit Fakten ein, sondern geben uns auch die seltene Gelegenheit, gleichsam in Echtzeit zu beobachten, wie eine moderne Forschungswissenschaft funktioniert.

Was wir dabei erfahren, ist aber nicht auf die Disziplinen beschränkt, die sich – wie Virologie und Epidemiologie – direkt mit dem Virus befassen, sondern lässt sich auf weitere Fachgebiete übertragen. So auch auf die Unterrichtsforschung, die im Fokus einer Serie von vier Beiträgen steht, in denen ich der Frage nachgehe, wie diese pädagogische Kerndisziplin arbeitet und wie deren Leistungen zu beurteilen sind. Nachdem wir uns im zweiten und dritten Teil mit dem Experiment und der Statistik auseinandergesetzt haben, steht im abschliessenden vierten Teil die Fallstudie als methodisches Paradigma der Unterrichtsforschung zur Diskussion. Zudem werde ich versuchen, die drei Paradigmen einer Gesamtbeurteilung zu unterziehen.

Idealtypische Darstellung

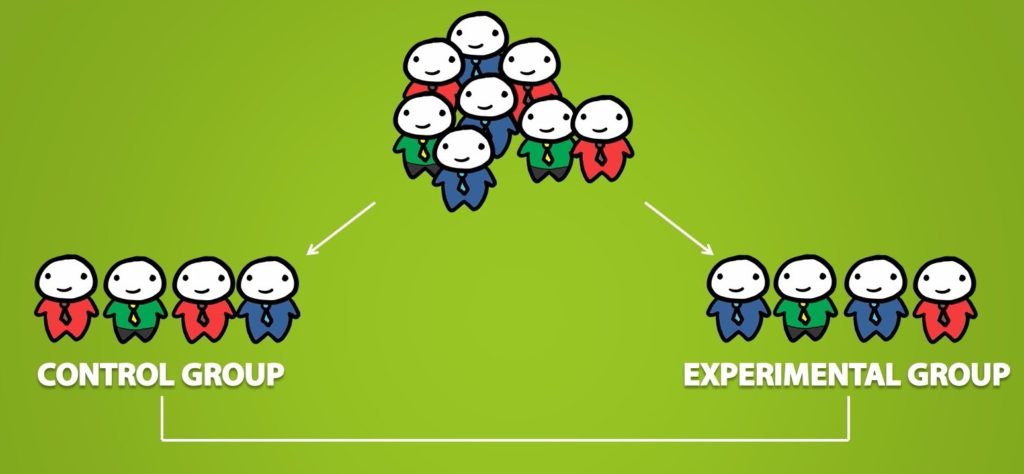

Wie im ersten Teil angemerkt, hat meine Darstellung idealtypischen Charakter. Das heisst unter anderem, dass die einander kontrastierend gegenübergestellten Paradigmen des Experiments und der Statistik in der Forschungsrealität selten in Reinform vorkommen. Einerseits war die experimentelle Psychologie, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts begründet wurde, anfänglich zwar eine Individualwissenschaft, die ihre Versuchspersonen einzeln untersuchte. Aber bereits Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts hatte die Statistik so weit in die Planung und Auswertung experimenteller Studien Eingang gefunden, dass seitdem nicht mehr das Individuum psychologische Aussageeinheit ist, sondern Gruppen, namentlich Experimental- und Kontrollgruppen. Die im 2. Teil referierte Kritik am psychologischen Experiment nimmt auf diese Entwicklung Bezug.

Andererseits hat sich die an der Statistik orientierte empirische Sozialforschung, wie sie nach ersten Ansätzen im 19. Jahrhundert zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde, von Anfang an Qualitätskriterien unterworfen, die von der Logik des Experiments abgeleitet sind. Erlaubt das Experiment, ein Phänomen unter hinreichend kontrollierten und möglichst replizierbaren Bedingungen systematisch zu untersuchen, nimmt die empirische Sozialforschung für sich in Anspruch, ihren Gegenstand zielorientiert zu analysieren, indem Störfaktoren neutralisiert und nicht-interessierende Variablen konstant gehalten werden. In beiden Fällen geht es darum, die Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit) der Ergebnisse durch Standardisierung des Forschungsdesigns und der Forschungsmethoden optimal abzusichern, sei es vorweg im Rahmen der Untersuchungsplanung, sei es im nachhinein bei der Datenanalyse.

Andererseits hat sich die an der Statistik orientierte empirische Sozialforschung, wie sie nach ersten Ansätzen im 19. Jahrhundert zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde, von Anfang an Qualitätskriterien unterworfen, die von der Logik des Experiments abgeleitet sind. Erlaubt das Experiment, ein Phänomen unter hinreichend kontrollierten und möglichst replizierbaren Bedingungen systematisch zu untersuchen, nimmt die empirische Sozialforschung für sich in Anspruch, ihren Gegenstand zielorientiert zu analysieren, indem Störfaktoren neutralisiert und nicht-interessierende Variablen konstant gehalten werden. In beiden Fällen geht es darum, die Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit) der Ergebnisse durch Standardisierung des Forschungsdesigns und der Forschungsmethoden optimal abzusichern, sei es vorweg im Rahmen der Untersuchungsplanung, sei es im nachhinein bei der Datenanalyse.

Qualitative Forschung als Alternative?

Reliabilität und Validität sind auch für die Beurteilung des dritten Paradigmas der Unterrichtsforschung relevant, obwohl Fallstudien gerne zugeschrieben wird, eine Alternative zur experimentell und statistisch orientierten Forschung zu sein. Dies mit der Begründung, qualitative Methoden, die in Fallstudien überwiegen, würden dem Forschungsgegenstand Unterricht eher gerecht werden als quantitative, die in der Unterrichtsforschung ansonsten vorherrschen. So meint Uwe Flick (1995), der qualitativen Forschung lasse sich als wesentliches Merkmal der «Primat des Gegenstandes über die Methode» (S. 289) zuweisen.

Nicht selten durchherrscht die qualitative Unterrichtsforschung ein eigentliches Pathos der Gegenstandsnähe, das mit dem Bekenntnis zu einer realistischen Erkenntnistheorie untermauert wird. In jüngster Zeit macht sich aber auch unter qualitativ Forschenden Zweifel breit, ob es tatsächlich so etwas wie eine unbefleckte Erkenntnis sozialer Wirklichkeit gibt. Genauso wenig wie quantitative Forscherinnen und Forscher in der Lage sind, ihre Erkenntnisse im wörtlichen Sinn mit der Wirklichkeit zu vergleichen, vermögen sich ihre qualitativ arbeitenden Peers ausserhalb der Welt zu platzieren, um die Dokumente, die sie über ihren Gegenstand anfertigen, mit diesem zu vergleichen. Dass es eine aussersubjektive Welt gibt, lässt sich kaum bestreiten, aber festzustellen, wie sie beschaffen ist, ist alles andere als trivial.

Fallstudien

Insofern legen die Begriffe ‹quantitativ› und ‹qualitativ› eine falsche Fährte, denn die Alternative, welche die qualitative Forschung bietet, liegt nicht in der Gegenstandsnähe, sondern im Bezug auf den Einzelfall. Wie Flick (1995) aufzeigt, ist eines der kennzeichnenden Merkmale der verschiedenen Ansätze, die in der qualitativen Forschung vorherrschen, «dass mehr oder minder konsequent am Einzelfall angesetzt wird, bevor zu … allgemeinen Aussagen übergegangen wird» (S. 40). Indem sie das Forschungsobjekt ganzheitlich erfassen, vermögen Fallstudien Zusammenhänge aufzudecken, die experimentellen und statistischen Untersuchungen leicht entgehen.

Weil die hohe Intensität der Analyse mit einer geringen Reichweite der Ergebnisse erkauft wird, kommen Fallstudien dem Anekdotischen oft nahe.

Damit stellen Fallstudien aber nicht wirklich eine Alternative dar, sondern bilden eine notwendige Ergänzung zur experimentell und statistisch verfahrenden Unterrichtsforschung. Eine Alternative können sie auch deshalb nicht sein, weil eine Schwäche von Fallstudien ihre unklare Repräsentativität ist. Je mehr wir bei einem Untersuchungsergebnis sagen müssen «es kommt darauf an», desto geringer ist dessen Allgemeingültigkeit. Bei Fallstudien kommt es jedoch sehr darauf an, was bzw. wen wir untersucht haben, weil sich dem Einzelfall nicht entnehmen lässt, wie repräsentativ er für die Grundgesamtheit ist, für die er steht.

Weil die hohe Intensität der Analyse mit einer geringen Reichweite der Ergebnisse erkauft wird, kommen Fallstudien dem Anekdotischen oft nahe. Auch die Untersuchung mehrerer Einzelfälle ergibt noch keine Wissenschaft, denn wissenschaftlich interessant sind nicht partikulare, sondern allgemeine Aussagen. Zwar gibt es Versuche, das Problem der Repräsentativität von Fallstudien zu lösen, zu überzeugen vermögen sie aber nur bedingt.

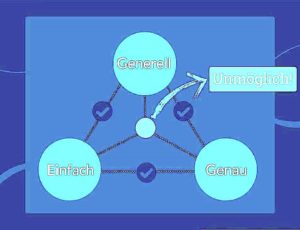

Theorien, die allgemein und einfach sind, sind in der Regel ungenau, Theorien, die einfach und genau sind, sind zumeist partikulär, und Theorien, die genau und allgemein sind, sind nicht einfach.

Ein methodisches Trilemma

Wenn wir an dieser Stelle innehalten und auf unsere Diskussion von Experiment, Statistik und Fallstudie zurückblicken, dann müssen wir feststellen, dass keines der drei Forschungsparadigmen in der Lage ist, für sich allein ein umfassendes Bild des Unterrichts zu zeichnen. Das hat Konsequenzen für die Theorien des Unterrichts, die aus der Unterrichtsforschung hervorgehen. Deren praktischer Nutzen ist offensichtlich beschränkt.

Das liegt nicht nur an den Schwächen der methodischen Paradigmen, sondern hat auch systematische Gründe. In einer schlüssigen Analyse hat der Sozialpsychologe Warren Thorngate (1976) aufgezeigt, dass eine Theorie sozialen Verhaltens nicht zugleich allgemein (general), einfach (simple) und genau (accurate) sein kann. Möglich ist immer nur die Realisierung von zwei der drei Kriterien. Theorien, die allgemein und einfach sind, sind in der Regel ungenau, Theorien, die einfach und genau sind, sind zumeist partikulär, und Theorien, die genau und allgemein sind, sind nicht einfach. Aus diesem Trilemma scheint es keinen Ausweg zu geben.

Der Organisationspsychologe Karl Weick (2007), der sich Thorngates Argumentation anschliesst, spricht vom Postulat der angemessenen Komplexität und bringt damit zum Ausdruck, dass die drei Unvereinbarkeiten insbesondere bei der Untersuchung von komplexen Phänomenen auftreten. Da es die Unterrichtsforschung anerkanntermassen mit einem komplexen Gegenstand zu tun hat, ist sie gezwungen, diesen zu vereinfachen, um die Methoden des Experiments und der Statistik anzuwenden. Dies tut sie, indem sie Komplexität als Kompliziertheit und organisierte Komplexität als unorganisierte Komplexität deutet. Sie mag damit zu einfachen und allgemeinen Theorien finden, jedoch sind diese nicht genau, weil sie der (organisierten) Komplexität pädagogischer Wirklichkeit nicht gerecht werden. Mittels Fallstudien lässt sich ein Stück Genauigkeit zurückgewinnen, jedoch geht dies auf Kosten der Einfachheit oder Allgemeingültigkeit der Erkenntnisse.

Grenzen der Unterrichtsforschung

Thorngates Postulat zeigt auch, weshalb eine einzelne Studie nicht in der Lage ist, abschliessende Erkenntnisse zu liefern. Wenn Untersuchungen sozialen Verhaltens Ergebnisse liefern, die nicht zugleich allgemein, einfach und genau sein können, dann bedarf es unweigerlich einer Mehrzahl von Studien, um ein verlässliches Bild von einem Forschungsgegenstand zu gewinnen. Erst wenn mehrere Studien mit unterschiedlichem Design und unterschiedlichen Methoden zu vergleichbaren Resultaten führen, können wir annehmen, ein Stück belastbares Wissen über Schule und Unterricht gewonnen zu haben. Aber selbst dann sind wir weit davon entfernt, über «wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse» zu verfügen. Wie jede Forschung ist auch die Unterrichtsforschung ein Suchen nach Mustern in einer Welt, die so reich an Details ist, dass wir nie in der Lage sein werden, sie endgültig zu erfassen.

Wie jede Forschung ist auch die Unterrichtsforschung ein Suchen nach Mustern in einer Welt, die so reich an Details ist, dass wir nie in der Lage sein werden, sie endgültig zu erfassen.

Dabei lässt sich ziemlich genau angeben, wo die Ursachen für die methodischen Probleme der Unterrichtsforschung liegen. Sie liegen in der Zeitgestalt des Unterrichts. In sozialen Systemen, wie der Unterricht eines darstellt, sind Strukturen nicht unabhängig von den Prozessen, die zu den Strukturen führen und diese aufrechterhalten. Da man in einem sozialen System zudem nicht zu jeder Zeit mit allen Mitgliedern des Systems Kontakt haben kann, verändert sich dessen relationale Struktur über die Zeit. Bei Luhmann (1993) steht dafür der Begriff der Temporalisierung von Komplexität, womit gemeint ist, dass Komplexität in sozialen Systemen im Nacheinander realisiert wird. Die Ordnung im Sozialsystem Unterricht kann daher nicht statisch, sondern muss dynamisch gedacht werden.

Die Ordnung im Sozialsystem Unterricht kann daher nicht statisch, sondern muss dynamisch gedacht werden.

Erweist sich die Komplexität des Sozialsystems Unterrichts als zeitliches Phänomen, so reicht ein analytischer Zugang, der die Elemente der Strukturen und deren Relationen aufdeckt, ohne die Wechselwirkungen und interaktionale Dynamik des Systems zu beachten, nicht aus, um zu erkennen, wie das System funktioniert. Vielmehr müsste die Forschung in der Lage sein, den Unterricht in seinem Verlauf aufzudecken, was die Unterrichtsforschung aufgrund der Beschränktheit ihrer methodischen Paradigmen derzeit aber nicht leisten kann. Deshalb müssen wir uns mit dem bescheiden, was die Forschungsparadigmen aktuell hergeben. Dies ist keineswegs wenig, auch wenn wir verständlicherweise gerne mehr hätten.

Von Corona lernen

Was also können wir aus der Corona-Krise lernen? Wir können lernen, dass Wissenschaft und Forschung nicht nur anspruchsvoller sind als zumeist angenommen wird. Sie sind auch nicht in der Lage, die Leistungen zu erbringen, die von ihnen gemeinhin erwartet werden. Letzteres gilt zumindest für die Unterrichtsforschung, die nicht nur einen Gegenstand hat, der vermutlich komplexer ist als das Corona-Virus, sondern auch auf Methoden angewiesen ist, deren Anwendung voraussetzt, dass die Komplexität des Gegenstandes reduziert wird. Für die Bildungspolitik und die Bildungspraxis ergeben sich daraus unterschiedliche Konsequenzen.

Im Lichte der von Thorngate postulierten Unvereinbarkeiten wünscht sich die Bildungspolitik einfache und allgemeine Erkenntnisse, die sich in Massnahmen umsetzen lassen, die aufgrund ihrer Verlässlichkeit als alternativlos erscheinen. Solche Erkenntnisse gibt es aber nur, wenn auf Genauigkeit verzichtet wird, was nichts anderes heisst, als dass die Massnahmen so eindeutig und verlässlich nicht sein können wie von der Politik gewünscht.

Zum Opfer gebracht muss damit der Anspruch auf Allgemeinheit, was es verunmöglicht, Empfehlungen auszusprechen, die uneingeschränkt gültig sind.

Anders als in der Bildungspolitik sind in der Bildungspraxis Erkenntnisse gefragt, die nicht einfach und allgemein, sondern einfach und genau sind, denn ohne Wissen um die Besonderheiten der Situation, in der die Erkenntnisse angewendet werden sollen, lässt sich das Handeln in dieser Situation nicht anleiten. Zum Opfer gebracht muss damit der Anspruch auf Allgemeinheit, was es verunmöglicht, Empfehlungen auszusprechen, die uneingeschränkt gültig sind. Liegt der Preis, den die Bildungspolitik für die Erkenntnisse der Unterrichtsforschung zahlen muss, in deren Ungenauigkeit, muss die Bildungspraxis deren Partikularität in Kauf nehmen.

Kein Wunder, dass sich Bildungspolitik und Bildungspraxis in jüngster Zeit wie fremde Schwestern gegenüberstehen. Denn was die einen wollen (einfache und allgemeine Erkenntnisse), trifft sich nicht mit dem, was die anderen wollen (einfache und genaue Erkenntnisse). Bildungspolitik und Bildungspraxis werden wohl erst dann wieder zueinanderfinden, wenn die falschen Erwartungen an die Leistungsfähigkeit der Unterrichtsforschung einer realistischen Einschätzung ihrer Leistungsmöglichkeiten weichen. Dank des Einblicks, den das Corona-Virus in das Funktionieren einer modernen Forschungswissenschaft bietet, liegt der Zeitpunkt, zu dem dies geschehen wird, vielleicht gar nicht mehr in allzu weiter Ferne.

Literaturverzeichnis |

Flick, Uwe (1995). Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften. Reinbek: Rowohlt.

Luhmann, Niklas (1993). Temporalisierung von Komplexität. Zur Semantik neuzeitlicher Zeitbegriffe. In: Ders.: Gesellschaftsstruktur und Semantik, Bd. 1 (S. 235-300). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Thorngate, Warren (1976). Possible Limits on a Science of Social Behavior. In: Lloyd H. Strickland, Frances E. Aboud & Kenneth J. Gergen (Eds.): Social Psychology in Transition (pp. 121-139). New York: Plenum Press.

Weick, Karl E. (1995). Der Prozess des Organisierens. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Die Humanwissenschaften (Psychologie, Pädagogik, Anthropologie, Humanbiologie, Humanmedizin, Soziobiologie, Ethnologie usw.) befassen sich mit dem Menschen als Forschungsobjekt. Eine Eigenheit der Humanwissenschaften ist die Tatsache, dass das Anwenden der im Studium und in der wissenschaftlichen Arbeit gewonnenen Qualifikation und erarbeiteten Resultate nicht allgemein oder generalisiert zugeordnet werden können, sondern ausschliesslich individuell zu bestimmen sind.

Während bei den Wissenschaften, die sich mit den körperlichen Eigenschaften (Medizin usw.) befassen, die Forscher sich im allgemeinen einig sind, klaffen die Forschungsresultate, wenn es sich um die psychischen Eigenschaften des Menschen handelt, immer noch weit auseinander. Oft behilft man sich mit dann biologischen Erklärungsansätzen. Der Grund dafür könnte sein, dass sich die körperlichen Eigenschaften im Gegensatz zu den psychischen nicht beeinflussen lassen.

Laut Adolf Portmann ist der Mensch ein „Nesthocker“ mit einer offenen Präge- und Lernphase im „sozialen Uterus“ der Familie. Elternhaus und Schule haben deshalb eine besondere erzieherische Verantwortung. Das ermöglicht jedoch, dass Erziehungsfehler mit psychologischer Hilfe korrigiert werden können. Es gibt offenbar eine weltweite Tendenz eine Verhaltensänderung durch Konditionierung (Behavorismus) herbeiführen zu wollen, anstelle einer Psychotherapie von innerpsychischen Vorgängen, weil die Erzieher beim Behavorismus nicht einbezogen werden müssen.

Quellen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Humanwissenschaft

https://www.bbc.com/news/magazine-17583123 BBC: France’s autism treatment ‘shame’

In seinen Beiträgen zeigt Herzog auf, dass evidenzbasierte Forschung auf pädagogischem Gebiet stets begrenzte und vorläufige Ergebnisse hervorbringt, nicht aber die «Wahrheit» schlechthin. Vielleicht könnte man herausstreichen, woran das auch noch liegt:

1. Selbst in den Naturwissenschaften und in der Mathematik, welche die strengsten Massstäbe an Wissenschaftlichkeit verlangt, kommt es vor, dass bestens belegbare und messbare Forschungsresultate durch neue Aspekte und veränderte Perspektiven zu Erkenntnissen führen, die bisheriges Wissen in Frage stellen. Das heisst: Wissenschaftliche Erkenntnisse sind nicht einfach absolut objektivierbaren Kriterien unterworfen, sondern auch beeinflusst durch zeitaktuell geltende Aspekte und Wertvorstellungen.

Umso anfälliger ist ein Fach wie die Pädagogik, deren Komplexität es viel schwieriger macht, durch reduktive Fragestellungen ein klares Bild von Ursachen und Wirkungen zu erhalten. Die Gefahr, Forschungsvorhaben zu verzerren, indem man sich von Hypothesen, vorgefassten Meinungen und modischen Überzeugungen leiten lässt, ist gross. Z.B. werden Korrelationen gerne als Kausalitäten gesehen, wenn die eigene Überzeugung dadurch bestätigt wird. Oder: Wichtige Bedingungen werden bei der Interpretation der Ergebnisse nicht berücksichtigt.

2. Herzog relativiert zu Recht die evidenzbasierte pädagogische Forschung, aus der Bildungsfachleute gerne «Wahrheiten» gewinnen möchten, die sie zu Bildungsprogrammen erheben und in monströse Reformprojekte verwandeln. Er propagiert deshalb als Korrektiv den Austausch unter den Erziehungswissenschaftlern.

Wichtige Erkenntnisse gewinnen jedoch auch die Leute an der Front, die Lehrerinnen und Lehrer, die ständig in der Praxis am lebenden Objekt ganzheitlich austesten, was ihnen von Bildungsprogrammen vorgegeben wird. Der Praxistest bringt oft sehr viel schneller ans Licht, was Studien oder Statistiken erst mit grossem Aufwand erhärten können. Deshalb wäre als weiteres Korrektiv zu fordern, dass praxisgewohnte Lehrpersonen in den wissenschaftlichen Diskurs stärker eingebunden werden. Oft wird die Erfahrung von Lehrkräften nicht ernst genommen, sondern überheblich darüber hinweggegangen von Leuten, die sich noch nie oder schon lange nicht mehr in einem Klassenzimmer haben bewähren müssen. Lehrpersonen werden oft als tumbe Funktionäre in einem Räderwerk gesehen, denen die Fähigkeit zur Reflexion und zum Überblick abgeht.