Im 1. Teil dieses Beitrags haben wir die verborgenen cartesianischen Annahmen kritisiert, die in weiten Teilen der Neurowissenschaften verbreitet sind. Sie stellen ein Hindernis dar, um zu verstehen, wie es dem Menschen gelingen konnte, den Schritt zur Repräsentation von Wirklichkeit mittels Zeichen und Symbolen zu machen und sich dank dieser Leistung von seinen nächsten Verwandten im Tierreich abzusetzen. Nur indem wir Descartes – wie wir formuliert haben – vom Kopf auf die Füsse stellen, wird es möglich sein, den Graben zwischen der sinnfreien neurowissenschaftlichen Analyse des Gehirns und der sinnhaften Wirklichkeit von Erziehung und Unterricht zu überbrücken.

Im Folgenden wollen wir skizzieren, wie diese Überbrückung gelingen kann. Dabei knüpfen wir an unsere Ausführungen zur Entstehung von Sinn und Bedeutung im Austausch zwischen Ich (erster Person) und Du (zweiter Person) an. Wir haben gesehen, dass die Basis zur Erschliessung von Wirklichkeit im Dialog liegt. Weder die äussere physische noch die innere psychische Wirklichkeit können aus der Beobachterperspektive als sinnhaft erfahren werden, da wir deren Bedeutung nicht erkennen würden. Erst aus der Koordination der Perspektiven von Ich und Du geht ein Wir-Bewusstsein hervor, das es ermöglicht, uns gemeinsam auf Wirklichkeit zu beziehen.

Skinner als Philosophiekritiker

Wenn wir Descartes vom Kopf auf die Füsse stellen wollen, dann müssen wir das Gehirn dort verorten, wo es sich natürlicherweise befindet, nämlich in einem lebendigen Körper, der zu einem Lebewesen gehört, das sich mit seiner dinglichen und sozialen Umwelt aktiv auseinandersetzt. Auch der Mensch ist in diesem Sinn ein Lebewesen, das sein Gehirn nutzt, um mit den Ansprüchen an seine Lebensführung zurechtzukommen.

Was daraus psychologisch folgt, lässt sich einer treffenden Bemerkung von Burrhus Frederic Skinner, dem wohl berühmtesten Vertreter des amerikanischen Behaviorismus, entnehmen. In einem wenig bekannten Text nimmt er Stellung zu einem Artikel des Philosophen Brand Blanshard, einem scharfen Kritiker des Empirismus. Blanshard (1967) weist die behavioristische Reduktion geistiger Phänomene auf materielle Körperbewegungen zurück und nimmt dabei Bezug auf Descartes’ Cogito-Argument. Descartes habe gezeigt, dass man an allem zweifeln könne, ausser an der Tatsache des Zweifelns selbst. Das eigene Bewusstsein in Frage zu stellen, sei daher inkohärent. Selbst wenn wir uns über alles täuschen würden, wäre diese Selbsttäuschung immer noch ein Akt des Bewusstseins, dessen Realität wir daher nicht bezweifeln können.

Skinner (1967) antwortete Blanshard, indem er die Kernelemente seiner behavioristischen Position bekräftigte und den Hinweis auf Descartes mit folgender Bemerkung konterte: «Anders als Descartes glaubte, konnte er nicht damit beginnen, dass er sagte: ‹Cogito ergo sum›. Er musste als Baby beginnen» (S. 329 – eigene Übersetzung und Hervorhebung). Skinner wollte damit zweifellos keine Aussage zur kindlichen Entwicklung machen, denn eine Entwicklungspsychologie gibt es im Behaviorismus nicht. Vielmehr wollte er auf die Lerngeschichte hinweisen, die Descartes wie jeder andere Mensch auch durchlaufen musste, um erwachsen zu werden. Indem er als Erwachsener alles in Frage stellte, was er bisher gelernt hatte, um im Gestus des radikalen Zweifels gänzlich neu anzufangen, löschte Descartes seine Kindheit und Jugend mit einem Strich aus – ein illusionäres Unterfangen, wie Skinner meint. Niemand kann – wie jung oder alt er auch sein mag – so viel Lebenserfahrung von sich abstreifen, dass er nur mehr als weltloses Geistwesen existiert.

Es gibt keine Resettaste, die wir drücken könnten, um unsere Biografie auf Feld eins zurückzusetzen. Auch als hypothetischer Gestus ist uns dergleichen nicht möglich, da wir überhaupt erst dadurch Mensch werden, dass wir in eine Kultur hineinwachsen und Zugang zu einer gemeinsamen Wirklichkeit haben, eingeschlossen unserer psychischen Wirklichkeit. Norbert Elias (1976) hat das Menschenbild der mit Descartes anhebenden Anthropologie mit dem Etikett des homo clausus versehen und ähnlich wie Skinner betont, dass von einem Menschen, «der nie ein Kind war und gleichsam als Erwachsener auf die Welt kam» (S. XLVIII), keine Überwindung der Trennung von Innenwelt und Aussenwelt zu erwarten ist.

Insbesondere vermögen sie zwischen Tatsachen, die Menschen wahrnehmungsmässig gegeben sind, und blossen Vermutungen, auf die sie ihre Urteile gründen, zu unterscheiden.

Theory of Mind

Wie wir im 1. Teil diskutiert haben, ist auch unsere mentale Innenwelt das Ergebnis des Austauschs mit anderen. In der Entwicklungspsychologie stösst diese Ansicht zunehmend auf Akzeptanz. Bis zu einem gewissen Alter findet sich bei Kindern nichts dergleichen wie eine psychische Innerlichkeit. Erst zwischen drei und vier Jahren entwickeln sie ein Verständnis für die Existenz mentaler Phänomene. Dafür steht der Begriff der Theory of Mind, der allerdings missverständlich ist, da es sich dabei nicht um eine Theorie handelt, über die Kinder explizit oder implizit verfügen würden. Vielmehr geht es um eine kognitive Kompetenz, die darauf beruht, dass Kinder fähig werden, mentale Zustände zu erkennen und zu beurteilen. Insbesondere vermögen sie zwischen Tatsachen, die Menschen wahrnehmungsmässig gegeben sind, und blossen Vermutungen, auf die sie ihre Urteile gründen, zu unterscheiden. Tiere im Allgemeinen sind dazu kaum in der Lage und Schimpansen im Besonderen nur ansatzweise (vgl. Tomasello, 2009, S. 56ff.).

Die Entwicklungspsychologin Alison Gopnik (1993) spricht von einem «repräsentationalen Modell des Geistes», das Kinder mit drei oder vier Jahren ausbilden und ihnen ermöglicht, nicht nur Fremdpsychisches adäquat zu erkennen, sondern auch sich selbst eine mentale Innenwelt zuzuschreiben. Eigenpsychisches entwickelt sich in dem Moment, wo Kinder fähig werden, andere Menschen als personale Wesen wahrzunehmen. Noch Fünfjährige können die Ansicht vertreten, dass sich in ihrem Geist nichts befindet, wenn sie ihn nicht gebrauchen, und sie können sich nur schwer daran erinnern, wie sie einmal von sich selbst gedacht haben oder welche Ansichten sie von sich hatten. Über ein ‹Ich› scheinen sie noch nicht zu verfügen, auch wenn sie schon früh ein Gespür für ihre Identität haben (vgl. Gopnik, 2010, S. 73f., 81f.). Wie Michael Tomasello (1993a) in einem Kommentar zur Position von Gopnik (1993) schreibt, ist unser Wissen von anderen primär, und zwar nicht nur in ontogenetischer, sondern auch in phylogenetischer Hinsicht.

Interessanterweise kommt Jürgen Habermas (2006) zu einem ähnlichen Urteil. Gedanken, Intentionen und Erlebnisse werden Personen zugeschrieben, «die sich als solche in Zusammenhängen sozialer Interaktion erst bilden» (S. 681). Niemand kommt als Person zur Welt, sondern wird es erst aufgrund von Sozialisations-, Enkulturations- und Erziehungseinflüssen. Nochmals wird damit Descartes’ Selbstverleugnung zum Zweck des radikalen Neubeginns als illusorisch zurückgewiesen. Da wir erst Personen werden, indem wir uns gegenseitig als Personen anerkennen, sind wir schlicht nicht in der Lage, uns aus eigener Kraft als geistige Monaden zu begründen.

Lev Vygotskij als Zeuge

Die Bedeutung sozialer Beziehungen für die kindliche Entwicklung hat der sowjetische Psychologe Lev Vygotskij (1934/2017) schon früh erkannt. Seiner Ansicht nach folgt die Individualentwicklung des Menschen nicht einer Logik der Entfaltung von genetischen Anlagen, sondern verläuft gleichsam konträr von aussen nach innen. Im Falle der Sprache heisst dies, dass Kinder zuerst lernen, eine Sprache öffentlich zu nutzen, bevor sie fähig werden, auch innerlich zu sprechen. Die kognitive Entwicklung des Kindes verläuft «nicht vom individuellen zum sozialisierten, sondern vom sozialen zum individuellen Denken» (S. 97). Auch was wir Kopfrechnen nennen, muss zuerst äusserlich beherrscht werden, unter Verwendung der Hände und Finger, bevor es als verinnerlichte Tätigkeit ausgeübt werden kann.

Vygotskij sieht darin «ein allgemeines Gesetz der Entwicklung aller höheren psychischen Funktionen» (S. 417). Diese entstehen ursprünglich in der Zusammenarbeit und werden erst später zu eigenen Tätigkeitsformen. In einem nachgelassenen Text bezeichnet Vygotskij (1978) den Mechanismus der Verinnerlichung (Internalisierung) als wesentliches Moment der Humanpsychologie: «Die Internalisierung von gesellschaftlich verankerten und historisch gewachsenen Aktivitäten ist das unterscheidende Merkmal der Humanpsychologie, die Grundlage des qualitativen Sprungs von der Psychologie der Tiere zur Psychologie des Menschen» (S. 57 – eigene Übersetzung). Dabei ist die Metaphorik der Verinnerlichung nicht wörtlich zu nehmen. Wie bei Jean Piaget (1974) geht es nicht darum, dass etwas im wörtlichen Sinn von aussen nach innen genommen wird, sondern um die Differenzierung von bereits vorhandenen kognitiven Strukturen: «Nicht die allmähliche Sozialisation, die von aussen in das Kind hineingetragen wird, sondern die allmähliche Individualisation, die auf der Grundlage der inneren Sozialität des Kindes entsteht, ist der Hauptweg der kindlichen Entwicklung» (Vygotskij, 1934/2017, S. 417).

Von der Kultur zum Gehirn

Während über die Verinnerlichung mentaler Funktionen in der Phylogenese des Menschen zu Zeiten Vygotskijs wenig bekannt war, hat sich dies inzwischen geändert. Seit einiger Zeit häufen sich die Versuche, die Herkunft des Menschen nicht nur in anatomischer und physiologischer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf seine psychischen und geistigen Fähigkeiten evolutionsgeschichtlich zu rekonstruieren. Neben dem Amerikaner Michael Tomasello wollen wir im Folgenden insbesondere dem Kanadier Merlin Donald unsere Aufmerksamkeit schenken, der in der symbiotischen Beziehung von Gehirn und Kultur den Schlüssel zum Verständnis der Anthropogenese sieht.

Donald (2008) nimmt ausdrücklich Bezug auf Vygotskij. Wie die ersten Symbolisierungsleistungen eines Kindes ganz und gar öffentlich sind und erst später verinnerlicht werden, scheint der Symbolgebrauch der menschlichen Gattung im Rahmen einer ähnlichen Prozesslogik entstanden zu sein. «Die ersten Symbolisierungshandlungen müssen dem Nervensystem von ausserhalb aufgeprägt worden sein. Vermutlich bestanden sie aus Grundmustern der Kommunikation, die sich aus Verhaltensweisen innerhalb einer Gruppe entwickelt hatten» (S. 263). In Anlehnung an die «Zone der nächsten Entwicklung», die bei Vygotskij (1934/2017) das Entwicklungsniveau umschreibt, das ein Kind mit Unterstützung anderer erreicht, spricht Donald (2005) von einer «Zone der nächsten Evolution» (S. 291).

Donalds Grundthese lautet, dass wir auch in der Phylogenese nicht von innen nach aussen, sondern von aussen nach innen denken sollten. Das heisst, dass der Weg zum modernen Menschen nicht vom Gehirn zur Kultur, sondern von der Kultur zum Gehirn führte. Zwar findet das Gehirn gleichsam von sich aus zu Zeichen und Symbolen, aber nur, wenn eine Kultur vorhanden ist, in der die Voraussetzungen zum Gebrauch von Symbolen gegeben sind. Für Donald (2008) ist daher klar, dass der erste Schritt zum modernen Menschen auf Seiten der Kultur erfolgte. «Irgendein weit in der Vorgeschichte der Hominiden zurückliegender kultureller Sprung muss den Boden für den Übergang zu einem mit Symbolen operierenden Geist bereitet haben« (S. 262).

Donald beantwortet die Frage, indem er die Symbiose von Gehirn und Kultur nicht mit der Sprache, sondern mit einer Form von vorsprachlicher Kommunikation beginnen lässt. Der sprachgebundenen Kultur geht eine Kultur voraus, die zeichengebunden, aber noch nicht symbolisch war.

Wie weit trägt die Analogie?

Damit stützt sich Donald auf eine Analogie zwischen Individual- und Menschheitsentwicklung, die per se keinen wissenschaftlichen Erklärungswert hat. Denn anders als in der Ontogenese eines Kindes ist in der Phylogenese des Menschen die Kultur nicht schon gegeben und braucht nur mehr verinnerlicht zu werden. Vielmehr musste es erst einmal so weit kommen, dass die Kultur Einfluss auf die menschliche Entwicklung nehmen konnte. Wie aber taten unsere Vorfahren den ersten Schritt, der sie zu einem zeichengebrauchenden Lebewesen machte? Donald beantwortet die Frage, indem er die Symbiose von Gehirn und Kultur nicht mit der Sprache, sondern mit einer Form von vorsprachlicher Kommunikation beginnen lässt. Der sprachgebundenen Kultur geht eine Kultur voraus, die zeichengebunden, aber noch nicht symbolisch war.

Im Einzelnen postuliert Donald drei Repräsentationssysteme, mit denen mentale Inhalte wie Gedanken, Vorstellungen oder Erinnerungen geteilt werden können: Mimesis, Lautsprache und Symboltechniken. Deren Abfolge steht für einen mehrstufigen Prozess, durch den die heutigen Menschen aus ihren frühmenschlichen Vorfahren hervorgegangen sind. Bevor wir uns im 3. Teil des Beitrags mit den Repräsentationssystemen im Einzelnen befassen werden, wollen wir uns im Folgenden den neurophysiologischen Grundlagen zuwenden, die gemäss Donald auf Seiten des Gehirns die Voraussetzung zur Entstehung von Kultur bildeten.

Zuvor sei noch kurz erläutert, wie wir die Begriffe Zeichen und Symbol gebrauchen. Wir orientieren uns dabei nicht an Ferdinand de Saussure, dessen Zeichenbegriff auf sprachliche Phänomene begrenzt ist, sondern am amerikanischen Philosophen und Semiotiker Charles Sanders Peirce (vgl. Eco, 1977, S. 60f.). Zeichen ist danach der allgemeinere Begriff, der für jedes Etwas (materiell oder immateriell) steht, das von jemandem als Hinweis auf etwas Anderes verwendet oder verstanden wird. Rauch ist in diesem Sinn ein Zeichen für Feuer, sofern derjenige, der den Rauch sieht, um die kausale Beziehung zwischen Feuer und Rauch weiss. Peirce nennt diese Art von natürlichen Zeichen Indizes. Davon unterscheidet er ikonische Zeichen, die in einer Ähnlichkeitsbeziehung zu dem stehen, was sie repräsentieren, wie beispielsweise eine Zeichnung, eine Karikatur oder eine Fotografie. Ein Symbol ist schliesslich ein Zeichen, das in einer willkürlichen (arbiträren) Beziehung zum Bezeichneten steht, was insbesondere für die bedeutungstragenden Elemente der natürlichen Sprachen, aber auch für formalisierte Sprachen oder mathematische Formeln gilt.

Mentale Exekutivfunktionen

Wie wir im 1. Teil gesehen haben, unterscheidet sich das menschliche Gehirn nicht wesentlich vom Gehirn anderer Tiere. Sein Grundschema reicht weit in die Geschichte der Wirbeltiere zurück, ja manche Teile sind noch älter, weshalb sich im Gehirn des Menschen selbst Spuren der Gehirne von Meerestieren finden. Unser Gehirn «ist gleichsam übersät mit Fussabdrücken aus der Vergangenheit» (Donald, 2008, S. 117). Allerdings weist das Gehirn des anatomisch modernen Menschen (homo sapiens) im Verhältnis zu seiner Körpergrösse ein deutlich grösseres Volumen auf als die Gehirne anderer Tiere.

Zudem gibt es im Vergleich von Menschengehirn und Primatengehirn einen bedeutsamen qualitativen Unterschied. Das grössere Gehirnvolumen betrifft beim Menschen vor allem Bereiche, denen die so genannten Exekutivfunktionen zugeordnet werden. Das sind grosse Teile des präfrontalen Cortex, die tertiären Bereiche des Temporallappens, ein Grossteil von Insula, Gyrus cinguli und Hippocampus sowie subcortikale Strukturen. In den Exekutivfunktionen liegt gemäss Donald die wesentliche Voraussetzung für die Bildung von Repräsentationssystemen und damit für die Entstehung von Kultur (vgl. Donald, 2008, S. 146ff.).

Als Menschen sind wir in der Lage, vor dem Handeln innezuhalten, Alternativen abzuwägen, unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren, die Perspektive zu wechseln, flexibel auf neue Situationen einzugehen, ablenkende Reize auszublenden, störenden Impulsen zu widerstehen und Belohnungen aufzuschieben.

Wie Adele Diamond (2013) in einem Sammelbeitrag nachweist, liegen die Leistungen der Exekutivfunktionen vor allem im Gebiet der Überwachung, Steuerung und Kontrolle von Verhalten sowie im metakognitiven Bereich. Als Menschen sind wir in der Lage, vor dem Handeln innezuhalten, Alternativen abzuwägen, unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren, die Perspektive zu wechseln, flexibel auf neue Situationen einzugehen, ablenkende Reize auszublenden, störenden Impulsen zu widerstehen und Belohnungen aufzuschieben. Bedingung für alle diese Fähigkeiten ist ein Arbeitsgedächtnis, das zumeist mit zu den Exekutivfunktionen gezählt wird.

Andere Lebewesen verfügen nicht im gleichen Masse über Exekutivfunktionen wie der Mensch. Ein Vergleich von Menschen und verschiedenen Affenarten zeigt, dass allein Menschen fähig sind, ihre Aufmerksamkeit mit anderen zu teilen, ihr Gedächtnis aktiv zu durchsuchen, Verhaltensweisen gezielt zu verbessern und Fertigkeiten hierarchisch zu integrieren. Auffällig ist insbesondere die Fähigkeit, willentlich auf Gedächtnisinhalte zuzugreifen, was Tieren nicht gelingt. Tiere können sich assoziativ an Ereignisse oder Situationen erinnern, aber nicht gezielt Erinnerungen abrufen.

Cassirer, Gehlen, Plessner und Elias

Die Exekutivfunktionen des Gehirns stehen in der philosophischen Anthropologie für ein Merkmal des Menschen, das als humanspezifisch erachtet wird: seine Fähigkeit zur Distanzierung von der unmittelbar gegebenen Wirklichkeit. Der Mensch ist nicht im gleichen Mass wie andere Lebewesen in den vom Biologen Jakob von Uexküll postulierten Funktionskreis von Merkwelt und Wirkwelt eingebunden. Insofern der biologische Funktionszyklus beim Menschen durchbrochen ist, lebt er «nicht mehr in einem bloss physikalischen, sondern in einem symbolischen Universum« (S. 50), wie Ernst Cassirer (1990) formuliert. Distanznahme und Symbolbildung bilden zwei Seiten derselben Medaille, die den Menschen gemäss Cassirer als besonderes Lebewesen auszeichnet.

Arnold Gehlen und Helmuth Plessner haben das charakteristisch Menschliche auf ähnliche Weise beschrieben. Gehlen (1940/2016) spricht von einem Hiatus, der beim Menschen die Antriebsstruktur vom Handeln entkoppelt und einen Freiraum schafft, den er zum Reflektieren und Überlegen nutzt. Für Plessner (1928/2003) liegt in der «exzentrischen Positionalität» das Charakteristische des Menschen, der zwar an die tierische Lebensform gebunden bleibt, aber Abstand von sich nehmen und sich reflexiv seiner Existenz bewusst werden kann. Anders als die Tiere weiss der Mensch von sich und vermag sich dadurch als ‹Ich› zu identifizieren.

Auch für den Soziologen Norbert Elias (1983) liegt in der Fähigkeit des Menschen, sich von der ihn umgebenden Natur zu distanzieren, eine Besonderheit der menschlichen Lebensform. Dank eines längeren Zivilisationsprozesses ist es den Menschen gelungen, «den Phantasiegehalt ihres Wissens über die Natur zu reduzieren» (S. 155) und das Verhältnis zu ihren Lebensbedingungen zu versachlichen. Während uns Emotionen und Affekte betroffen machen und eine realistische Einschätzung natürlicher Ereignisse verhindern, führt die zunehmende Kontrolle über die dingliche und belebte Natur zu einem Abbau von Ängsten und Befürchtungen. Das emotionale Engagement an der Welt weicht einer rationalen Distanzierung von der Welt.

Dabei zeigt auch Elias (1976), dass die Distanznahme nicht nur die äussere, sondern auch die innere Natur des Menschen betrifft. «Die Entwicklung, die zu einer sachgerechteren Erkenntnis und zu einer wachsenden Kontrolle von Naturzusammenhängen […] führte, war […] auch eine Entwicklung zu grösserer Selbstkontrolle des Menschen» (S. LVIII). Elias’ Schilderungen der höfischen Gesellschaft zeigen, wie Affektbeherrschung und Körperdisziplin den Menschen ermöglichten, Empfindungen und Gefühle nicht nur besser zu kontrollieren, sondern auch vorzutäuschen und manipulativ einzusetzen. Tieren ist dergleichen nicht möglich, wenn auch Schimpansen ein gewisser Machiavellismus nachgesagt wird. Schimpansen verfügen jedoch über eine geringe Impulskontrolle. Bei emotionaler Erregung reagieren sie äusserst unbeherrscht, während Menschen fähig sind, ihre Affekte unter Kontrolle zu halten.

Zuerst die Kultur, dann die Sprache

Donald sieht in den Exekutivfunktionen die wesentliche neurobiologische Grundlage für die Bildung von Kultur. Ohne die Fähigkeit zur Distanzierung von der unmittelbaren Wirklichkeit und ohne die Fähigkeit zur willentlichen Kontrolle eigener körperlicher Funktionen wären zentrale Voraussetzungen für die Bildung von Zeichen und Symbolen nicht gegeben.

Kultur hat sich zunächst in Form eines vorsprachlichen Repräsentationssystems entwickelt. Donald (2008) stellt die gewöhnlich angenommene Abfolge von Sprache und Kultur auf den Kopf und sieht in der Sprache nicht die Grundlage, sondern eine Folge der kulturellen Entwicklung des Menschen. Bevor unsere Vorfahren zu sprechen begannen, mussten sie nicht nur anatomisch, sondern auch mental in der Lage sein, Zeichen als Medien zur Repräsentation von Wirklichkeit zu verwenden. Wie Donald formuliert, hätten unsere Urahnen «nicht zur Sprache gefunden, wenn sie nicht bereits innerhalb einfacher kognitiver Verbände engen mentalen Kontakt zueinander unterhalten hätten» (S. 266).

Auch Michael Tomasello (2009) ist der Meinung, dass wir die menschliche Kommunikation nur verstehen können, wenn wir «nicht mit der Sprache beginnen» (S. 70). Sprachliche Kommunikation wurde erst möglich, nachdem eine Reihe von Voraussetzungen gegeben war, zu denen nicht nur die Distanznahme von der Wirklichkeit, sondern auch die Fähigkeit zur gemeinsamen Ausrichtung der Aufmerksamkeit und zur Teilung von Gedanken gehören. Der Sprache geht evolutionsgeschichtlich ein Kommunikationssystem voraus, das am Gebrauch von Gesten und anderen nonverbalen Zeichen orientiert ist.

Die soziale Natur des Menschen

Was aber hat uns dazu gebracht, Zeichen zum Zweck der Verständigung über Wirklichkeit zu gebrauchen? Donald (2008) sieht als treibende Kraft hinter der Evolutionsgeschichte des Menschen die zunehmende Komplexität der sozialen Beziehungen. Damit trifft er sich erneut mit Michael Tomasello, der gleichermassen auf die Sozialität des Menschen hinweist. Gemäss Tomasello (2009) entstand die spezifische Form der menschlichen Kommunikation im Kontext gemeinschaftlicher Tätigkeiten, wozu sehr wahrscheinlich die kollektive Jagd von Grosswild, aber vermutlich auch die gemeinsame Betreuung von Kindern gehören. Das afrikanische Sprichwort, wonach es eines ganzen Dorfes bedarf, um ein Kind grosszuziehen, bringt pointiert zum Ausdruck, wie sehr die «physiologische Frühgeburt» (Portmann) des Menschen und seine lange Zeit des Aufwachsens Anforderungen an das Zusammenleben stellen, die bei Tieren weitgehend unbekannt sind.

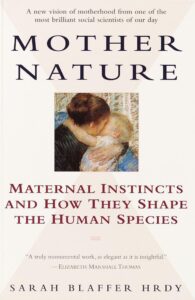

In ihrem Buch Mütter und Andere bestätigt die Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy (2010), dass die besondere Situation von Schwangerschaft und Geburt beim Menschen einen evolutionären Druck auf die Ausbildung von sozialer Kooperation ausübte. Kein Lebewesen auf der Erde – vielleicht mit Ausnahme des Grönlandwals – reift so langsam heran wie ein menschliches Kind. «Und kein anderes Lebewesen benötigt so viele Ressourcen für so lange Zeit, ehe sein Erwerb und seine Produktion von Ressourcen seinem Verbrauch entsprechen» (S. 203). Die Mütter unserer Urahnen waren kaum in der Lage, unter den kargen Lebensbedingungen, denen sie ausgesetzt waren, die Kinderbetreuung allein zu meistern. Hrdy vermutet daher, dass die Mütter von so genannten Allomüttern unterstützt wurden. Eine Allomutter ist eine Person, die der Mutter bei der Pflege und Aufzucht ihrer Kinder hilft. Dies kann der Vater, eine Tante, die Grossmutter, eine Freundin, ein älteres Geschwisterkind oder eine Nachbarin sein.

In ihrem Buch Mütter und Andere bestätigt die Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy (2010), dass die besondere Situation von Schwangerschaft und Geburt beim Menschen einen evolutionären Druck auf die Ausbildung von sozialer Kooperation ausübte. Kein Lebewesen auf der Erde – vielleicht mit Ausnahme des Grönlandwals – reift so langsam heran wie ein menschliches Kind. «Und kein anderes Lebewesen benötigt so viele Ressourcen für so lange Zeit, ehe sein Erwerb und seine Produktion von Ressourcen seinem Verbrauch entsprechen» (S. 203). Die Mütter unserer Urahnen waren kaum in der Lage, unter den kargen Lebensbedingungen, denen sie ausgesetzt waren, die Kinderbetreuung allein zu meistern. Hrdy vermutet daher, dass die Mütter von so genannten Allomüttern unterstützt wurden. Eine Allomutter ist eine Person, die der Mutter bei der Pflege und Aufzucht ihrer Kinder hilft. Dies kann der Vater, eine Tante, die Grossmutter, eine Freundin, ein älteres Geschwisterkind oder eine Nachbarin sein.

Ob es die gemeinsame Jagd oder die gemeinsame Kinderaufzucht oder beides zusammen war, spielt insofern keine Rolle, als der ausschlaggebende Faktor für die Evolution des Menschen nicht in der materiellen Kultur der Werkzeugherstellung liegt, sondern in den erhöhten Ansprüchen an das menschliche Zusammenleben (vgl. Donald, 2008, S. 264ff.; Tomasello, 2014, S. 133ff.). Wie sich Tomasello (2002) ausdrückt, stellt die menschliche Gemeinschaft «die adaptive Umgebung dar, in der sich die menschliche Kognition phylogenetisch entwickelte» (S. 10). Die menschliche Kultur ist aus der Notwendigkeit der kognitiven und emotionalen Bewältigung der wachsenden Komplexität der Sozialbeziehungen unserer Vorfahren hervorgegangen.

Social Brain

Unterstützt wird diese These vom Konzept des sozialen Gehirns. Studien zeigen, dass die Evolution des menschlichen Gehirns in enger Verbindung mit der Gruppengrösse steht, in der unsere Vorfahren lebten (vgl. Gowlett, Gamble & Dunbar, 2012; Insel & Fernald, 2004). Das Gehirn passte sich den Veränderungen an, die durch die Umgestaltung der Lebensbedingungen unserer Vorfahren entstanden. Dabei steht der präfrontale Cortex, den wir als Träger der Exekutivfunktionen identifiziert haben, im Vordergrund. Die Ausdehnung seiner Grösse im Vergleich zur Gesamtgrösse des Gehirns ist eng korreliert mit der Gruppengrösse bei Primaten und Homininen (vgl. Dunbar, 1998, 2001). Es spricht daher viel dafür, dass die menschlichen Exekutivfunktionen im Dienst der sozialen Natur des Menschen evolvierten.

Auf dem Hintergrund unserer Ausführungen zu Vygotskijs Gesetz der Verinnerlichung ist von besonderem Interesse, dass der Neuropsychologe Russell Barkley (2001) annimmt, dass die exekutiven Funktionen phylogenetisch zunächst im offenen Verhalten gezeigt wurden, bevor sie zu verdeckten mentalen Prozessen wurden. Die Verinnerlichung verdankt sich gemäss Barkley dem sozialen Druck, der von einem Umfeld ausging, in dem es unsere Vorfahren nicht mehr nur mit eng Vertrauten, sondern auch mit Fremden zu tun hatten. Es ist ein Gebot der Klugheit, Gedanken, Überlegungen und Entscheidungen solange für sich zu behalten, wie man nicht weiss, ob einem eine andere Person freundlich oder feindlich gesinnt ist.

Geteilte Intentionalität

Donald (2008) spricht nicht nur von «kognitiven Verbänden», sondern auch von «mentalen Kollektiven», um darauf hinzuweisen, dass Menschen etwas vermögen, wozu Tiere nicht in der Lage sind, nämlich ihre Aufmerksamkeit zu teilen und sich gedanklich aufeinander abzustimmen. Menschen können in die Aufmerksamkeitsprozesse anderer eingreifen und bewirken, dass sie den Fokus ihrer Aufmerksamkeit ändern. Dadurch sind sie fähig, ihre Sicht der Wirklichkeit mit anderen Personen zu teilen.

Michael Tomasello (2020) spricht von geteilter Intentionalität und unterscheidet dabei zwei Stufen: die gemeinsame Intentionalität zwischen zwei Personen und die kollektive Intentionalität, die eine Gruppe von Personen umfasst. Der gemeinsamen Intentionalität vorgelagert ist die individuelle Intentionalität, die für Menschenaffen charakteristisch ist (vgl. Tomasello, 2014, S. 26ff.). Menschenaffen verstehen zwar, was andere als individuelle Akteure tun, aber sie verfügen «weder über die Fertigkeiten noch über die Motivationen […], mit anderen gemeinsame Ziele und gemeinsame Aufmerksamkeit auszubilden oder sich auf andere Weise mit anderen an geteilter Intentionalität zu beteiligen» (Tomasello, 2009, S. 191).

Entscheidend ist, dass «gemeinsam» und «kollektiv» nicht bedeuten, dass Menschen lediglich physisch (örtlich) zusammen sind und sich aneinander orientieren, indem sie zum Beispiel darauf achten, sich nicht auf die Füsse zu treten. Auch geht es nicht darum, dass wir gleiche Ziele vor Augen haben, wie beispielsweise in einer Warteschlange, in der uns nichts miteinander verbindet, ausser die Erwartung, möglichst bald an die Reihe zu kommen. Vielmehr liegt das Augenmerk darauf, dass wir etwas tun, bei dem alle Beteiligten wissen, dass der Erfolg unseres Tuns daran gebunden ist, dass wir es gemeinsam tun. Das gilt etwa, wenn wir zusammen musizieren, zusammen tanzen, zusammen ein Haus bauen, zusammen auf eine Wanderung gehen oder zusammen Fussball spielen. Dabei ist uns bewusst, dass wir nicht nur ein gemeinsames Ziel haben, sondern aufeinander achten und aufeinander eingehen müssen, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Wir haben ein Wir-Bewusstsein und empfinden ein Wir-Gefühl für die Tätigkeit, die wir gemeinsam ausüben. Diesem Wir-Gefühl ordnen sich alle, die am Unternehmen beteiligt sind, unter, da alle wissen, dass sie das Ziel nur zusammen erreichen können. Menschenaffen sind nicht fähig, ein solches Wir-Gefühl auszubilden.

Michael Tomasello, der eine Vielzahl von Studien zum Kooperationsverhalten von Schimpansen durchführte, konnte nie feststellen, dass einer seiner tierischen Probanden versucht hätte, «offen die Bildung eines gemeinsamen Ziels oder die Schaffung gemeinsamer Aufmerksamkeit zu kommunizieren.

Gemeinsame Referenz

Michael Tomasello (2010), der eine Vielzahl von Studien zum Kooperationsverhalten von Schimpansen durchführte, konnte nie feststellen, dass einer seiner tierischen Probanden versucht hätte, «offen die Bildung eines gemeinsamen Ziels oder die Schaffung gemeinsamer Aufmerksamkeit zu kommunizieren» (S. 63). Dies im Unterschied zu Menschenkindern, die «alle möglichen verbalen und nichtverbalen Kommunikationsformen heranziehen, um genau dies zu tun und ihre jeweils unterschiedlichen Rollen zu koordinieren» (ebd.). Menschenkinder sind schon früh fähig, den Blicken ihrer Bezugspersonen zu folgen und aktiv auf deren Blickverhalten Einfluss zu nehmen.

Tatsächlich stellen die gemeinsame Ausrichtung der Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, mentale Ereignisse zu teilen, Meilensteine in der Entwicklung eines Kindes dar. Im Spiel mit Erwachsenen oder im Austausch mit ihren Bezugspersonen schaffen sie «konsensuelle Bereiche» (Maturana), wobei ihnen nicht nur der Blickkontakt als Kommunikationsmedium dient, sondern eine Vielzahl weiterer körperlicher und motorischer Ausdrucksformen wie Körperhaltung, Zeigegesten, Gebärden, lautliche Äusserungen, Berührungen etc.

Insbesondere der ausgestreckte Zeigefinger stellt ein natürliches Medium zur Lenkung der Aufmerksamkeit anderer dar, das Menschenkindern nicht nur schon früh zur Verfügung steht, sondern ein Humanspezifikum darstellt. Auf diese Weise verzahnt sich der Geist des Kindes mit demjenigen seiner Bezugsperson, womit eine Basis geschaffen ist, um auf gemeinsam wahrgenommene Dinge zu referieren. Versteckspiele wie das Gugus-Dada-Spiel gehören ebenso in diesen Kontext wie das gemeinsame Anschauen von Bilderbüchern oder Memoryspiele, bei denen Karten aufgedeckt werden müssen, auf denen ein gleiches Motiv abgebildet ist.

Genauso wie niemand eine Sprache für sich allein erzeugen kann, ist Referenz eine individuelle Angelegenheit. Bezugnahme erfolgt im sozialen Kontext durch Koordination der Aufmerksamkeit und Teilung der Intentionalität. Indem Kind und Bezugsperson die Blicke koordinieren und ihre Aufmerksamkeit teilen, lässt sich dem fokussierten Gegenstand ein Zeichen zuordnen, zum Beispiel das Lautzeichen ‹Katze›, wenn sich eine Katze im gemeinsamen Blickfeld befindet. Sobald diese Zuordnung habituell geworden ist, löst das Lautzeichen ‹Katze› die Vorstellung bzw. den Begriff der Katze aus, auch wenn keine Katze anwesend ist. Wird das Lautzeichen verinnerlicht, vermag das Kind auch für sich allein über Katzen nachzudenken.

Damit wird der Geist als soziales und nicht als überindividuelles Phänomen im Sinne eines Kollektivgeistes oder einer Kollektivseele begriffen. Die Verortung mentaler Ereignisse und Zustände in einer Wirklichkeit eigener Art, wie sie in der Pädagogik insbesondere von Eduard Spranger vorgenommen wurde, lässt sich mit der vorausgehenden Argumentation vermeiden. Wo Spranger (1974) einen «objektiven Geist» postulierte, der den Menschen in seinem Inneren aus einer metaphysischen Tiefe anspricht, da gilt es auch hier, den Gedankengang – wie wir es schon mit Descartes getan haben – vom Kopf auf die Füsse zu stellen. Anders als Spranger, der glaubte, das Charakteristische des Geistigen, nämlich seine soziale Bedeutung und Sinnhaftigkeit, durch eine Wendung ins Metaphysische beglaubigen zu müssen, gehen wir davon aus, dass sich mentale Phänomene auf natürliche Weise erklären lassen. Der Geist ist nicht Bedingung des Sozialen, sondern das Soziale ist Bedingung dafür, dass sich Geistiges entwickeln kann, allerdings nicht ohne Beteiligung des Gehirns, dessen Exekutivfunktionen einen wesentlichen Anteil an der Evolutionsgeschichte des Menschen haben.

Ausblick

Die für die individuelle Entwicklung des Menschen typische Abfolge von gemeinsamer und kollektiver Intentionalität lässt sich gemäss Tomasello auch phylogenetisch verfolgen (vgl. Tomasello, 2014). Dies ist auch die Meinung von Merlin Donald (1991). Ganz gleich, über welches kognitive Rüstzeug eine Spezies verfügt, sie kann nur dann auf die Stufe eines Kulturwesens gelangen, «wenn sie die Fähigkeit der intentionalen Symbolisierung entwickelt» (Donald, 2008, S. 126). Wie sich dies Donald im Einzelnen vorstellt, wollen wir im 3. Teil unseres Beitrags ausführen.