Neurowissenschaft

Der Mensch als Symbiose von Gehirn und Kultur, 4. Teil

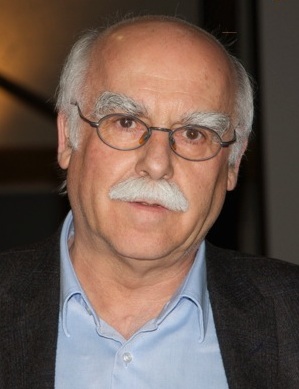

“Ich hatte meine Kritik der Neuropädagogik, die im Condorcet-Blog unter dem Titel Lehrende und lernende Gehirne erschienen ist, mit einer Rückblende auf die Pädagogische Anthropologie begonnen. Es scheint mir angebracht, meine Ausführungen zur Symbiose von Gehirn und Kultur damit abzuschliessen, dass ich mich nochmals der Frage nach dem pädagogischen Verständnis des Menschen zuwende. Dies wird es ermöglichen, auch einige kritische Fragen zum schulischen Unterricht zu stellen und nach möglichen Lösungen zu suchen”, schreibt Condorcet-Autor Professor Walter Herzog in der Einführung zum 4. und letzten Kapitel seines vierteiligen Essays zur Neuropädagogik.

Kritik am Condorcet-Blog

Der Condorcet-Blog steht für Diskurs

In einem heftigen Tweet auf LinkedIn beklagte sich Felix Scheibe, Dozent an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) über die Kritik an den Personen, welche seit Wochen in den Medien für ihre Ideen für einen Umbau der Schule werben. Auch der Condorcet-Blog wurde hier angeführt und ganz allgemein warnte er vor einer Bubble-Bildung. Was den Vorwurf der Bubble-Bildung betrifft stimmt das natürlich nicht… im Gegenteil, findet Condorcet-Autor Alain Pichard.

Neurowissenschaft

Der Mensch als Symbiose von Gehirn und Kultur, 3. Teil

Nachdem wir im 1. Teil unseres Beitrags das Terrain plafoniert haben, um der Frage nach der Symbiose von Gehirn und Kultur in der Evolutionsgeschichte des Menschen nachzugehen, und im 2. Teil die theoretischen Grundlagen gelegt haben, um die Frage zu beantworten, wollen wir nun skizzieren, wie sich die Symbiose vollzogen haben könnte. Wie schon im 2. Teil stützen wir uns in erster Linie auf den kanadischen Neuropsychologen Merlin Donald.

Neurowissenschaft

Der Mensch als Symbiose von Gehirn und Kultur, 2. Teil

Im 2. Teil seiner Serie über die Symbiose von Gehirn und Kultur nimmt uns der emer. Professor und Condorcet-Autor Walter Herzog mit auf eine abenteuerliche Reise, die sich mit den Theorien der menschlichen Entwicklung beschäftigt.

Neuropädagogik

Der Mensch als Symbiose von Gehirn und Kultur, 1. Teil

Vor einem Jahr veröffentlichte der emer. Professor und Condorcet-Autor Walter Herzog seine Kritik der Neuropädagogik, die im Condorcet-Blog unter dem Titel Lehrende und lernende Gehirne erschienen ist (s. [Condorcet-Blog 30.6.2023, 2.7.2023 und 8.7.2023]). Wie damals angekündigt, erklärt er uns in diesem Folgebeitrag, wie aus den Ergebnissen der Hirnforschung Folgerungen für Erziehung und Unterricht abzuleiten sind. Wir präsentieren Ihnen heute den ersten Teil seiner Schlussfolgerungen.

Bundesrat Hanspeter Tschudi

Politischer Architekt des Sozialstaates mit grossen Verdiensten für den Bildungsstandort Schweiz

Vor fünfzig Jahren, am 5. Dezember 1973, hat sich Hans Peter Tschudi nach vierzehn sehr erfolgreichen Jahren im Bundesrat von der Vereinigten Bundesversammlung verabschiedet. Gewählt worden war der Basler Regierungsrat und Ständerat als «wilder» Kandidat am 17. Dezember 1959. Der 46-jährige Basler Sozialdemokrat setzte neue Massstäbe. Der Professor für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht erhielt mit dem Departement des Innern (EDI) eine Schlüsselstellung in der Landesregierung. Worüber man aber weniger weiss, ist die Tatsache, dass Tschudi auch in der Bildung starke Spuren hinterliess. Der Historiker Charles Stirnimann hat dem ersten Basler Bundesrat in einem Beitrag der bz eine Würdigung erwiesen. Wir veröffentlichen hier eine gekürzte Version, welche den Bildungspolitiker Tschudi und seinen bemerkenswerten Werdegang in den Mittelpunkt rückt.

Professor Walter Herzog über neue pädagogische Menschenbilder

Lehrende und lernende Gehirne. Abgesang auf die Neuropädagogik, Teil 3

Sie lesen hier den dritten und letzten Teil des Beitrags von Condorcet-Autor Professor Walter Herzog zur Neurodidatik. Er stellt fest, dass ein naturalistischer Reduktionismus nach dem Motto «Geist ist, was das Gehirn tut» sich im pädagogischen Diskurs breitzumachen droht. Der Beitrag wird mit einem ausführlichen Literaturverzeichnis abgeschlossen.

Professor Walter Herzog über neue pädagogische Menschenbilder

Lehrende und lernende Gehirne. Abgesang auf die Neuropädagogik, Teil 2

Im 2. Teil seiner Trilogie (https://condorcet.ch/2023/06/lehrende-und-lernende-gehirne-abgesang-auf-die-neuropaedagogik-teil-1/) beschäftigt sich Condorcet-Autor Walter Herzog mit den Schlussfolgerungen der Hirnforscher bezüglich des Unterrichts. Er attestiert ihnen eine bemerkenswerte Anspruchslosigkeit, begleitet von Binsenwahrheiten. Ausserdem erkennt er in den Ratschlägen der Neuropädgogen eine erstaunliche Paradoxie.

Professor Walter Herzog über neue pädagogische Menschenbilder

Lehrende und lernende Gehirne. Abgesang auf die Neuropädagogik, Teil 1

Walter Herzog ist back! Nach einer längeren Auszeit meldet sich der emeritierte Professor Walter Herzog, Condorcet-Autor der ersten Stunde, mit einer kritischen Analyse der Neuropädagogik zurück. Professor Herzog hinterfragt in seinem Beitrag das Ansinnen, Pädagogik und Didaktik neurowissenschaftlich zu begründen. Aufgrund der Länge des Textes bringen wir ihn in drei Teilen. Im ersten Teil beschäftigt er sich mit der propagierten Illusion der Willensfreiheit als Teil des «neuen Menschenbildes. Eine ausführliche Literaturliste folgt am Ende des 3. Teils.

Prima Nocte und die misshandelte Bildung – zum Change-Management

In unserem nördlichen Nachbarland ist der Lehrkräftemangel noch einiges heftiger zu spüren als in der Schweiz. Der deutsche Kunstlehrer Norbert Vetter, Mitglied der GBW, weist in seinem Beitrag auch auf die Konsequenzen hin, die er im Hinblick auf die Installierung der Top-down-Reformen hat bzw. wie dadurch das Change-Management vereinfacht wurde.